Corrigé devoir du vendredi 25 mai PARTIE 1

Corrigé devoir du vendredi 25 mai

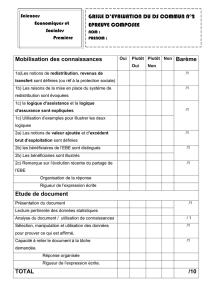

PARTIE 1 - MOBILISATION DES CONNAISSANCES (6 POINTS)

Q1 – En quoi un groupe social se distingue-t-il d’une catégorie statistique ? (3pts)

Les catégories statistiques, comme les PCS définies par l'INSEE, sont des subdivisions créées par le statisticien, à partir d'un

certain nombre de critères. Si elles partagent davantage de points communs avec un groupe social que le simple agrégat

physique (rassemblements d'individus en un espace donné, bouchon, file d'attente par ex.. qui ne partagent a priori rien d'autre

que la raison qui les pousse à se trouver à cet endroit), elles ne constituent pas pour autant des groupes sociaux, ceux-ci sont

davantage que de simples collections d'individus.

En effet, un groupe social est caractérisé par deux critères :

- Les individus doivent être en interaction ou avoir des rapports sociaux qui obéissent à des règles préétablies (critère objectif) ;

- Ils doivent se définir eux-mêmes comme membres du groupe et être définis par les autres comme étant membres du groupe

(critères subjectifs).

Q2 - Caractérisez la fonction d’allocation des ressources de l’Etat. (3pts)

L’allocation des ressources est le processus par lequel les facteurs de production disponibles dans une économie sont affectés

aux différents usages économiques possibles. Les marchés contribuent fortement à cette allocation des ressources, mais leur

fonctionnement peut aboutir à des situations non optimales. Afin d’y remédier, l’Etat intervient dans l’économie et modifie ainsi

l’allocation des ressources. Il peut le faire de diverses manières : activités de production (notamment en cas de biens collectifs

où l’Etat doit se faire producteur afin que divers services indispensables puissent être mis à la disposition de la collectivité ou

en cas de monopoles naturels où les coûts fixes sont si importants que seul un unique offreur peut réaliser les économies

d’échelles lui permettant de les amortir ), incitations en direction des autres acteurs économiques (notamment en cas

d’externalités c'est-à-dire quand on a des situations dans lesquelles l'action de consommation ou de production d'un acteur a

des conséquences sur le bien-être d'au moins un autre acteur sans que cela ne donne lieu à une transaction sur un marché et à

une compensation monétaire, qu’elles soient positives ou négatives) ou dans le cadre de politiques de la concurrence.

PARTIE 2 - ÉTUDE D’UN DOCUMENT (4 POINTS)

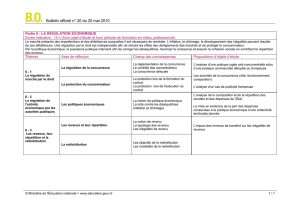

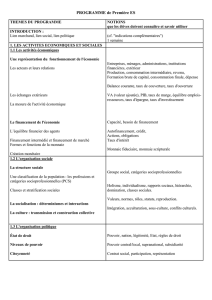

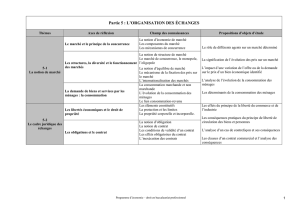

Doc : Revenus moyens par équivalent adulte pour 2010 pour chaque quintile(1) de population

En €

Q1 : 20% des

moins aisés

Q2 : 20%

suivants

Q3 : 20%

suivants

Q4 : 20%

suivants

Q5 : 20% des

plus aisés

Q5/Q1

Revenu avant

redistribution

7400

15 489

21 191

28 243

53 582

7.2

Revenu après

prélèvements seuls

6 960

14 231

18 725

24 114

42 961

6.2

Revenu disponible

11 293

15 649

19 792

24 933

43 561

3.9

Source : D’après Marie-Cécile Cazenave, Jonathan Duval, Alexis Eidelman, Fabrice Langumier et Augustin Vicard, « La redistribution : état

des lieux en 2010 et évolution depuis 20 ans », INSEE, 2011

(1) : Quintiles correspondent aux valeurs du caractère observé qui partagent l’effectif en cinq parties égales (de Q1 à Q5).

Question : Quels sont les effets de la redistribution sur les inégalités ?

Le document proposé est un document statistique publié par l’INSEE en 2011, extrait lui-même d’un article collectif faisant un

état des lieux de la redistribution depuis 20 ans. Il présente les revenus des ménages en 2010 classés par quintiles (Q1 à Q5),

leurs montants en € avant redistribution, après prélèvements ainsi que leurs revenus disponibles respectifs. Dans une dernière

colonne est aussi donné le rapport interquintile.

Nous pouvons ainsi faire plusieurs constats quant aux effets de la redistribution sur les inégalités. La redistribution est l’action

de L’Etat consistant à prélever des impôts et des cotisations sociales afin de verser ensuite des prestations sociales.

Premièrement, on observe que plus les ménages sont aisés, plus ils sont ponctionnés (à peu près 400€ pour Q1 et un peu plus de

10 000€ pour Q5). En conséquence, le revenu disponible moyen (revenus primaires + revenus de transfert – impôts et

cotisations) des 20% les moins aisés est supérieur de 3893€ à leur revenu avant redistribution ; à l’inverse, les 20% les plus

aisés perdent en moyenne 10 021€ à la redistribution.

D’une façon générale, on peut constater que l’écart entre les revenus des 20% les plus aisés (Q5) et ceux des 20% les moins

aisés (Q1) diminue sous l’action de la redistribution : les premiers qui étaient 7.2 fois plus élevés avant redistribution le sont 6.2

fois plus après prélèvements et disposent d’un revenu disponible « seulement » 3.9 fois plus important que les seconds, attestant

les effets positifs de la redistribution sur les inégalités de répartition des revenus primaires.

PARTIE 3 – RAISONNEMENT S’APPUYANT SUR UN DOSSIER DOCUMENTAIRE (10 POINTS)

Sujet : « Vous montrerez que le marché n'est pas le seul moyen efficace

d’organiser les échanges. »

I – Au brouillon : Analyse des mots clés et définitions

- Marché : lieu de rencontre réel ou fictif entre une offre et une demande (ex : marché des biens et services, marché financier,

marché du travail,…)

- efficace : allocation optimale des ressources

- seul moyen : il y a d’autres mécanismes, non marchands (État, association, échanges informels)

- échanges : action par laquelle on donne et reçoit en contrepartie.

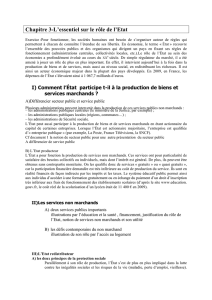

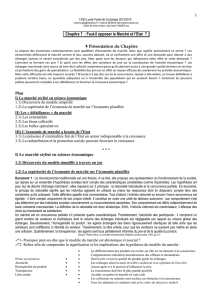

II - Mobilisation des connaissances et analyse des documents :

Contenu

Lien avec le sujet

Connaissances

vues en cours

CHAPITRE 4 :

- définition du marché

-thèse d’A. Smith + efficacité de la division du travail

+ extension des rapports marchands

- l’importance du non marchand (notion de don +

doc3 du sujet vu en cours !) + tableau de synthèse

CHAPITRE 5 :

- La main invisible + notion d’optimum

- la CPP + notion d’efficacité du marché

CHAPITRE 6 :

- les défaillances de marché

- notions d’externalités, de biens collectifs et

d’asymétrie d’information

CHAPITRE 12 :

- fonction d’allocation des ressources

Doc.1

Doc factuel sur le développement industriel de la

Chine et son succès dans le commerce mondial.

Les premiers succès s’expliquent par le passage du

communisme à l’économie de marché

Liens économie de marché et efficacité : possibilité

d’investissements importants, et de croissance avec

l’exemple de la Chine.

Texte positif vis-à-vis de l’économie de marché :

possibilité de libre entrée des facteurs de production

et illustration par la réussite d’une entreprise

française délocalisée en chine

Exemple de Tockheim : implantation (délocalisation)

a permis le rattrapage technologique ; succès sur le

marché chinois puis mondial. A permis aussi de créer

des emplois en France (nouveaux clients)

- il vaut mieux parler d’émulation que de concurrence

- et de complémentarité avec Hong Kong

Avantages directs : compétitivité plus élevée,

augmentation des parts de marché ;

Avantages indirects : retombées économiques, ex de

Canton devenue un centre névralgique pour

différentes entreprises françaises => emplois gagnés

(contrepartie de ceux perdus ?)

Montre l’efficacité du marché : l’ouverture permet la

diffusion du PT, incite à être plus compétitif et donc

génère de la croissance et de l’emploi

Smith (main invisible), analyse néoclassique.

=> Mise en avant des avantages du marché et de son

efficacité : rappel 5 hypothèses de la CPP

=> Liens taille du marché et croissance économique

=> Intervention de l’Etat toutefois pour les

infrastructures : Etat régulateur (fonction économique

de l’Etat) : à relier à Musgrave

Doc.2

Doc factuel : explosion d’une plateforme pétrolière

de BP : coût de 8Mds, chute du titre en bourse

Obama considère BP comme responsable « BP

paiera » les coûts de la catastrophe écologique

Mais les courtiers restent rassurants

Exemple d’une intervention de l’Etat : gouvernement

américain vient au secours d’une entreprise connue

mondialement BP, pour l’extraction de pétrole et afin

de stopper une fuite de pétrole.

Le marché peut générer des externalités

négatives (ici, pollution due à une explosion

nécessite l’intervention de l’Etat (normes,…) et seul

l’Etat a le pouvoir de contraindre l’entreprise à régler

le problème.

Ms aussi efficacité du marché car BP en paye les

frais, et le marché sanctionne !

=> Fonction d’allocation des ressources en cas de

défaillance du marché.

Doc.3

Doc stat sur les services informels entre ménages.

Selon la revue « Economie et statistiques », datée de

2003, 48.1% des individus interrogés déclarent avoir

rendu des services informels (à leur famille ou amis)

au cours des 4 semaines précédant l’enquête.

Ils s’agit alors d’un acte de bénévolat, les services

rendus n’étant pas rémunérés.

Leur fréquence moyenne était de 10.2 fois sur cette

période de 4 semaines, en distinguant les services

informels rendus à la famille, plus nombreux (10.6

fois en moyenne) de ceux rendus aux amis.

Les services informels les plus souvent rendus sont

les services à la personne (s’occuper d’adultes, 8.8

fois en moyenne) ou simple garde d’animaux (8.7

fois en moyenne). Ils relèvent également de travaux

ménagers (préparation des repas, 6.7 fois en

moyenne).

Taux de participation toutefois reste le plus élevé

pour des tâches pratiques (faire les courses : taux de

participation de 19.5% ; bricolage : 11% ou la simple

garde d’enfants : 16.1%)

=> Services informels relèvent des échanges non

marchands rendus à des personnes par d’autres

personnes sans contrepartie monétaire ;

=> Marché ici qui ne joue pas de rôle : échanges

peuvent se faire sans le marché, et sont facteurs de

lien social.

Type d’échange qui ne passe pas par le marché

Peut réduire les inégalités, palier à certaines

défaillances du marché et de l’Etat.

Notion de don – contre-don

Doc.4

Montre que l’Etat produit des services non

marchands (éducation, défense, recherche, sécurité

Document statistique du ministère des Finances sur le

projet de loi de finances, rappelant les missions

essentielles de l’Etat et les possibilités de faire des

choix dans les dépenses budgétaires

Sur un total de 250 milliards d’€ de dépenses

(arrondis), 60 sont consacrés à l’enseignement

scolaire (25%), 47 à la défense (presque 20%), même

montant pour la charge de la dette (46milliards)

Rend compte des priorités étatiques à un instant « t »,

ici l’année 2009.

Notion de services collectifs. A relier aussi aux

défaillances du marché

=> Fonction de régulation et de stabilisation de l’Etat

via le budget : fonction qui consiste à lutter contre les

déséquilibres et à lisser les fluctuations de l’activité

économique, à travers des politiques conjoncturelles

budgétaire et monétaire.

=> référence aux missions régaliennes de l’Etat :

même si marché autorégulateur, Etat se doit

d’intervenir pour pallier à certaines défaillances du

marché.

=> Défaillances du marché : laissé à son libre

fonctionnement, le marché peut aboutir à des

conséquences non voulues des acteurs économiques

concernant leurs activités de production et c’est alors

que l’Etat doit intervenir.

=> Plusieurs types de défaillances : externalités,

biens collectifs, monopole naturel, encadrement du

marché par des règles de droit

Fonction d’allocation des ressources

III) Structuration du raisonnement (les différents éléments attendus)

a) Introduction

- Accroche : référence à l'actualité, à l'histoire ou à un document permettant de montrer l'intérêt du sujet. Ex : loi de

finances2011 votée par l’ancien gouvernement, actualité concurrence chinoise, etc.

- Définition des termes : marché ; échanges marchands et non marchands

- Reformulation de la question posée : l’existence d’autres moyens plus efficaces que le marché pour organiser les échanges et

pourquoi.

- Annonce du déroulement du raisonnement = annonce du plan suivi = annonce des différents paragraphes.

b) Organisation logique des arguments

1) Rappel efficacité du marché selon la théorie libérale et fonction d’allocation des ressources.

2) Néanmoins, le marché n’est pas toujours efficace pour organiser ces échanges et nécessaire intervention de l’Etat pour

pallier aux défaillances.

3) De plus, marché n’est pas le seul à organiser efficacement des échanges : certains sont informels et non marchands

c) Conclusion

- Synthèse de la réponse apportée à la question posée

- Ouverture sur une problématique connexe, par ex, les S.E.L aujourd’hui ou l’échange de savoir-faire. Ou encore, la nécessité

d’encadrer les marchés boursiers, etc.

IV - Proposition de plan :

I- Le marché comme moyen efficace d’allocation des ressources (théorie + doc1 et 2)

- La thèse d’Adam Smith puis des néoclassiques, notion d’optimum. + idée que le marché est « juste » (ex : BP est sanctionnée

sur les marchés financiers (doc.2)

- Exemple du document 1 : l’ouverture à l’économie de marché améliore l’efficacité des facteurs de production, au niveau local

et international (échange gagnant – gagnant)

II- Le rôle de l’État pour palier aux défaillances du marché (fonction d’allocation – doc2 et 4)

- Le marché ne peut produire certains biens (biens collectifs), l’Etat doit donc prendre en charge leur production

- L’Etat a aussi des missions de service public, et produit des services non marchands (ex : éducation –doc4)

- Le marché a aussi besoin de règles pour être efficace (ex du doc2)

III- L’importance des échanges informels non marchands comme moyen de satisfaire les besoins (doc3)

- Constat du doc.3 avec illustration

- Analyse : ces échanges sont réalisés en dehors de la sphère marchande et de la sphère de l’Etat et permettent de satisfaire des

besoins.

- Le rôle des associations (le « tiers secteur » économie sociale et solidaire)

1

/

4

100%