TD2 : monnaie 2/02/2011 Dossier n°2 : Pourquoi définit

TD2 : monnaie 2/02/2011

Dossier n°2 :

Pourquoi définit-on des agrégats monétaires ?

Le calcul d’agrégats d’actifs monétaires vise a informer la conduite de la politique monétaire par

l’estimation de la quantité de monnaie en circulation, il s’agit de connaitre la capacité de dépense

des agents. C’est que le volume et le caractère plus ou moins facilement mobilisable de cette

capacité de dépense, ne sont pas sans influence sur le niveau général des prix ( ce problème se pose

dans une perspective monétariste) ou sur l’activité économique elle-même.

Depuis janvier 1999 a partir du bilan consolidé des IFM ( institution financière et monétaire= banques

centrales, OPCVM, ACDC) l’euro système définit trois agrégats emboités selon leur degrés de

liquidité :

- M1 : c’est la monnaie au sens étroit.

- M2 : c’est ce que l’on appel la quasi monnaie.

- M3 : c’est la monnaie au sens large.

LES ACTIFS MONETAIRES :

Liquidité : capacité d’un actif quelconque a être plus ou moins immédiatement (rapidement et

commodément) convertibles en monnaie et donc utilisable en moyen de paiement de biens et

services quelconques.

Remarque : la liquidité est une propriété émergente de la monnaie.

Dans quel mesures les actifs liquides sont-ils de la monnaie ?

Les actifs liquides (M3-M1) sont de la monnaie à la mesure de la rapidité et du cout de leur

conversion en monnaie au sens stricte.

Sur quels critères est fondée la décomposition de la masse monétaire en différents

agrégats ?

La décomposition de la masse monétaire en différents agrégats est fondée sur deux principes :

- Une définition harmonisée des acteurs résidents détenteurs de monnaie (ANFRAIF agents

non financiers résidents et autres intermédiaires financiers) les ANFRAIF :

o Les ménages.

o Les sociétés non financières.

o Les administrations publiques hors états, c'est-à-dire hors administrations centrales :

Les gouvernements d’états fédérés et les administrations de sécurité sociale.

o ISBLSM

o Les autres intermédiaires financiers : assurance etc.

- Une définition harmonisée des acteurs émetteurs de monnaie dans la zone euro, c’est ce que

l’on appel les IFM les institutions financières et monétaires. (doc 2)

Remarques les 6 institutions de la comptabilité nationale :

- Ménage

- Entreprises

- Banques

- Administrations publiques

- ISBLSM

- RDM reste du monde.

A partir du bilan agrégé des IFM des catégories d’exigibilité des engagements sont établies en

fonction de leur degrés de liquidité, c’est sur cette base qu’ont été défini les agrégats monétaires.

Deux choses importantes :

1) Les agrégats ne comprennent que les actifs émis par les IFM.

2) Les agrégats ne comprennent que les actifs détenus par les ANFR.

IFM

Actif (avoir)

Passif (devoir)

Créances/résidents :

- Privés

- publics

Créances/ reste du monde.

Autres actifs.

M3.

Engagements non monétaires.

Création monétaire (grosso modo) :

Banque

actif

passif

Promesse de payer dette

100 u signature ANF 2

Promesse de payer 100

u dette signature

Banque 3

1

Quel est l’objectif premier de la BCE ?

L’objectif « principal » ( principal c'est-à-dire non exclusif mais lexicographique) de la banque

centrale européenne (crée en juillet 1998) est défini par l’article 105.1 du traité de Maastricht de

1992 au chapitre protocole SEVC : « la stabilité des prix » ( a vrai dire l’expression stabilité des prix

n’a toujours pas été défini précisément, reste que jusqu’en 2003 la BCE a pris le parti d’interpréter ce

mandat constitutionnel par inflation inférieur ou égale à 2%). A partir de 2003 dans un texte qui est

le communiqué du conseil de la BCE du 8 mai 2003, va s’opérer une symétrisation de l’objectif de la

politique monétaire, a partir de la stabilité des prix est interprété par un taux d’inflation proche de

2%.

Pour se faire il s’agit d’ajuster le volume de monnaie en circulation au volume des échanges réalisés,

selon la logique que l’on appelle la théorie quantitative de la monnaie de Fisher MV=PQ la banque

centrale va agir sur la quantité de monnaie pour atteindre les prix.

ménages

actif

passif

Promesse de payer

dette : 100 u signature

ANF.

Comment la BCE justifie-t-elle le choix de M3 comme agrégat de référence pour la conduite

de sa politique monétaire ?

La BCE a choisi M3 comme agrégat de référence pour la conduite de sa politique monétaire car :

- M1 a une évolution plus instable que M3 du fait de sa plus grande sensibilité aux variations

du taux d’intérêt.

- M3 est une variable fiable de l’analyse économétrique ainsi son évolution par rapport au PIB

dans les années 1990 a permis de montrer une tendance au ralentissement de la circulation

monétaire jusqu’en 1993 puis une accélération dans les 18 mois suivants ce qui fut somme

toute concordant avec la crise monétaire observée a l’époque.

- M3 s’est révélé être un excellent indicateur des anticipations à 18 mois de l’évolution de

l’indice des prix a la consommation harmonisée (IPCH) c'est-à-dire de l’inflation.

Pour atteindre son objectif et compte tenu d’une hypothèse donnée de croissance et de baisse de la

vitesse de circulation, la BCE s’est donné fin 1998 une cible de 4,5 % de croissance annuelle de M3.

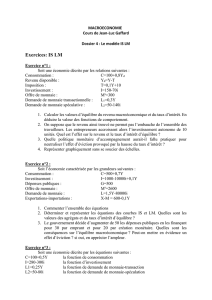

Exercice :

1) Calcul des agrégats :

On traitera les données de juin 2005 juin 2006 et juin 2007. Cette question se réfère au 1er tableau.

M1

M2

M3

Juin 2005

3304397

5851942

6830660

Juin 2006

3598132

6372506

7395888

Juin 2007

3844108

7004831

8228169

2)

Part des pièces et billets dans M1 :

- Juin 2005 : (496551/3304397)x100=15%

- Juin 2006 : (553695/3598132)x100=15,3%

- Juin 2007 : (604885/3844108)x100=15,7%

en %

Pièces billets/M3

DAV/M3

M1/M3

M2/M3

Juin 2005

7,3%

41,1%

48,4%

85,7%

Juin 2006

7,5%

41,1%

48,6%

86,2%

Juin2007

7,4%

39,4%

46,7%

85,1%

3) Vérification de M3 :

M3= créances/extérieur + crédit + titres – divers – ressources non monétaires

M306-05= 443395 + 8754463 + 2765507 – 116816 - 5015636 = 6830660

( a ) ( b )

4)

La part des différentes contreparties de M3 : a contrepartie externe 3,7%, b contrepartie interne

96,3%.

a+b= 11846292 .

de la même manière :

M306-06= 460657 + 9612316 + 2962100 – 201732 – 5437453= 7395888 avec a=3,6% et b=96,4%.

M306-07= 725069 + 10528129 + 3138394 – 221861 – 5941562= 8228169 avec a=5% et b=95%

L’essentiel de la contrepartie est interne.

5) Taux de croissance :

Mois-année/mois-année

dM1

dM2

dM3

06-06/06-05

𝑉𝐴−𝑉𝐷

𝑉𝐷 x100= 8,89%

8,89%

8,27%

06-06/06-07

6,84%

9,92%

11,25%

06-07/06-05

16,33%

19,70%

20,45%

M3 croit plus vite que M2 et M1. On est a des taux de croissance (8,27% et 11,25%) bien supérieur a

4,5% qui était l’objectif de la BCE. Au fil du temps le poids de la monnaie au sens stricte (M1) dans la

masse monétaire tend a diminuer puisque M3 croit plus vite que M1. c’est un indicateur d’une baisse

de la vitesse de circulation.

Il faut distinguer 3 périodes : doc 2 graphique.

- Premier temps baisse de la vitesse de circulation

- M1 et M3 voient leur taux de croissance diminuer, contraction monétaire.

- 3ème temps 2008 : M1 complètement figé et M3 voit son taux de croissance continuer a

diminuer.

- 2008-2009 : M3 diminue encore mais M1 voit son volume s’accroit soudainement. C’est la

crise les acteurs se figent, forte incertitude les acteurs veulent beaucoup de liquidité. pour

6

6

1

/

6

100%