La pile, une source d`énergie - images.hachette

CHAPITRE 6•La pile, une source d’énergie 11

Programme officiel

De nombreux appareils courants (lampes de poche,

télécommandes, calculatrices, petits appareils

domestiques tels que rasoirs, appareils photogra-

phiques,téléphones portables, outils de bricolage…)

fonctionnent avec des piles électrochimiques ou des

accumulateurs.

Quelques notions d’énergie chimique sont donc pro-

posées à ce niveau d’enseignement en se limitant

aux piles électrochimiques.

Approche de l’énergie chimique:

une pile électrochimique

Comment une pile peut-elle être une source

d’énergie?

Connaissances

•Les espèces chimiques présentes dans une pile

contiennent de l’énergie chimique, dont une partie

est transférée sous d’autres formes d’énergie

lorsqu’elle fonctionne.

•L’énergie mise en jeu dans une pile provient d’une

réaction chimique : la consommation de réactifs

entraîne l’usure de la pile.

Capacités

•Réaliser, décrire et schématiser la réaction entre

une solution aqueuse de sulfate de cuivre et de la

poudre de zinc.

•Interpréter l’échauffement du milieu réactionnel

comme le résultat de la conversion d’une partie de

l’énergie chimique en énergie thermique.

Commentaires

La réaction chimique entre une solution de sulfate de

cuivre et de la poudre de zinc, par exemple, est l’occasion

d’un transfert d’énergie sous forme d’énergie thermique

vers le milieu extérieur. Dans une pile électrochimique,

l’énergie rendue disponible par la transformation chimi-

que est principalement transférée sous forme d’énergie

électrique vers les autres composants du circuit. À noter

que la pile va « s’user », ce qui la différencie d’une pile à

Chapitre 6

La pile, une source d’énergie

combustible alimentée en continu en réactifs.

La réalisation de la pile est l’occasion de montrer l’appa-

rition d’une tension aux bornes des deux lames, capable

d’alimenter un dipôle adapté. La notion de couple oxydo-

réducteur est hors programme.

Objectifs de la leçon

Les objectifs sont clairement énoncés dans les pages

d’ouverture du chapitre ; ils annoncent les compétences

théoriques et expérimentales visées dans le chapitre.

•Savoir qu’une tension apparaît entre deux lames

plongées dans un électrolyte.

•Réaliser, décrire et schématiser la réaction chi-

mique entre une solution aqueuse de sulfate de

cuivre et du zinc.

•Savoir que l’énergie électrique produite par une

pile provient d’une réaction chimique.

•Interpréter l’échauffement du milieu réactionnel

comme le résultat de la conversion d’une partie

de l’énergie chimique des réactifs en énergie ther-

mique.

•Interpréter l’usure de la pile comme la disparition

des réactifs qu’elle contient.

Activités

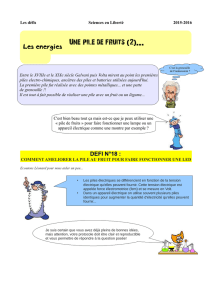

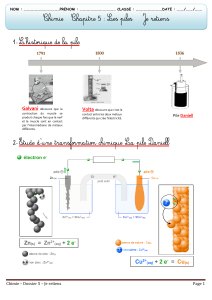

1. Comment réaliser une pile

expérimentale?

Cette première activité présente la réalisation de la

plus simple des piles électrochimiques : deux métaux

différents plongés dans une solution conductrice.On

choisit l’eau salée comme électrolyte car l’élève sait

déjà que cette solution est conductrice (chapitre 3).

En mesurant la tension aux bornes de cette pile élé-

mentaire, l’élève prend immédiatement conscience

de l’origine chimique de l’énergie électrique fournie

par ce générateur.

Le montage en série de trois piles permet de cons-

tater le passage du courant dans la diode et démontre

ainsi l’intérêt d’associer les piles.

Prof_PhysiqueChimie.qxd 10/06/08 17:38 Page 11

2. Comment est constituée une pile

du commerce?

Les notions d’électrodes et d’électrolyte étant

établies à l’activité 1, cette activité, documentaire,

permet de faire le parallèle entre pile expérimentale

et pile ronde du commerce. On montre ici les simili-

tudes existantes et les éléments communs à toutes

les piles, c’est-à-dire les deux électrodes et l’élec-

trolyte.

3. Que devient l’électrode en zinc

quand la pile fonctionne?

L’interprétation des deux photographies est immé-

diate : l’élève associe le phénomène d’usure de la

pile, à la disparition de l’électrode en zinc.

Remarque : si l’on souhaite présenter en classe ces

deux piles, il est conseillé de choisir un modèle dont

l’emballage protecteur est en matière plastique

« collée » il s’agit la plupart du temps de pile très bon

marché.

4. Le métal zinc réagit-il avec

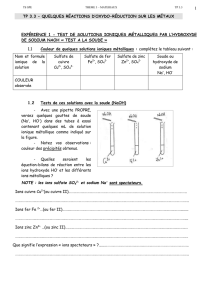

une solution de sulfate de cuivre?

L’activité 4 permet de mettre en avant le concept de

transformation chimique se produisant entre le zinc

(dont la présence dans les piles est montrée aux acti-

vités 2 et 3) et un électrolyte (notion rencontrée dans

l’activité 1). L’effet visuel (décoloration de la solution

de sulfate de cuivre et dépôt du cuivre) est rapide

(avec une solution moyennement concentrée).

L’apparition d’un précipité blanc lors de l’ajout de

soude dans la solution finale incolore permet aussi

une conclusion aisée quant à la présence des ions

zinc. L’élève retient alors que, dans une pile, l’élec-

trode et l’électrolyte réagissent.

5. Comment modéliser l’action

du métal zinc sur les ions cuivre?

L’élève sait (chapitre 2) que le courant électrique est

dû à un déplacement d’électrons. Il a constaté dans

l’activité précédente que le zinc réagit avec les ions

cuivre. Il s’agit ici de mettre en relation, de manière

simple, ces deux connaissances pour expliquer com-

ment la réaction chimique peut produire du courant

électrique.

Remarque : on rappelle que la notion de couple

oxydo-réducteur est hors programme.

6. La réaction du zinc avec les ions

cuivre produit-elle de l’énergie?

En plaçant une lame de zinc dans une solution de

sulfate de cuivre, on constate une élévation de tem-

pérature ; parallèlement la solution se décolore et le

zinc se recouvre de cuivre. La transformation chi-

mique produit donc de l’énergie thermique.

Cette conclusion, associée à celle de l’activité pré-

cédente permet de satisfaire une recommandation

du programme : montrer que dans une pile, l’énergie

chimique est transférée sous forme d’énergie élec-

trique et d’énergie chimique.

Documents

1. Les différentes sortes de piles

Les piles sont des générateurs d’usage courant. Dans

la première partie du document, l’élève découvre la

diversité des piles.Bien connaître les caractéristiques

de chacune permet de les utiliser à bon escient.Dans

une deuxième partie, le principe des accumulateurs,

appelés de manière erronée « piles rechargeables »,

est présenté.

Réponses aux questions

1. Les piles au lithium ont la particularité de pouvoir

maintenir une tension proche de leur tension nomi-

nale pendant un temps plus long (comparé aux piles

alcalines et salines). Elles permettent ainsi de faire

fonctionner plus longtemps des appareils perfec-

tionnés (ce qui peut justifier un coût supérieur).

2. On juge souvent, à tort, qu’une pile est usée

lorsqu’elle ne permet plus le fonctionnement de l’ap-

pareil qu’elle alimente. Mais certains appareils ces-

sent de fonctionner dès que la tension délivrée par

les piles qui les alimentent descend en dessous d’un

seuil, encore proche de leur tension nominale.

D’autres appareils,nécessitant une tension d’alimen-

tation moins élevée, pourraient encore fonctionner

un long moment avec ces piles « usées »!

3. Lorsqu’une pile usée cesse de fonctionner, ses

réactifs ont disparu et elle ne peut pas être « rechar-

gée ». L’appellation « rechargeable » est donc im-

propre,seuls les accumulateurs peuvent se recharger.

4. Un accumulateur fonctionne comme un généra-

teur lorsqu’il alimente un appareil. Mais, lorsqu’on le

recharge sur le secteur (par l’intermédiaire d’un

adaptateur), il se comporte comme un récepteur. On

peut donc parler de fonctionnement « réversible ».

PARTIE 1•La chimie, science de la transformation de la matière

12

Prof_PhysiqueChimie.qxd 10/06/08 17:38 Page 12

CHAPITRE 6•La pile, une source d’énergie 13

pratiques, leur coût est assez élevé; la construction

d’une « pile » avec des lames de zinc et de cuivre,

bien que moins esthétique et moins pratique,

conduira aux mêmes conclusions.

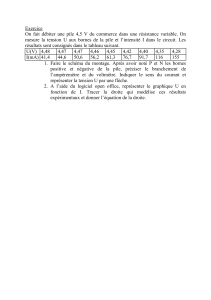

Correction des exercices

Les exercices 2 et 3 font uniquement appel aux

connaissances et capacités du socle commun.

Je contrôle mes connaissances

Je retrouve l’essentiel

On constitue une pile avec deux matériaux conduc-

teurs différents (électrodes) plongeant dans une

solution conductrice (électrolyte). Lors du fonction-

nement de la pile, le métal zinc subit une transfor-

mation chimique : les atomes donnent des ions

zinc. Les électrons libérés par cette transformation

circulent, à l’extérieur de la pile,vers l’autre électrode

et créent ainsi le courant électrique. La consom-

mation des réactifs entraîne l’usure de la pile. Une

pile convertit l’énergie chimique des réactifs en

énergie thermique et en énergie électrique.Ces

réaction

.

Comparer pile neuve et pile usagée

a. L’enveloppe d’une pile neuve est en zinc.

b. On constate que l’enveloppe de la pile usagée est

détériorée, une partie du métal zinc a été consom-

mée.

c. Quand la pile fonctionne,le zinc qui constitue son

enveloppe extérieure disparaît. Le fonctionnement

de la pile est donc bien associé à une transformation

chimique dont le zinc est l’un des réactifs.

Interpréter des observations

a. Les ions cuivre sont mis en évidence par l’appa-

rition du précipité bleu lors de l’ajout de soude.

Les ions cuivre ne sont plus présents dans la solution

3

2

Générateur

électrochimi

q

ue

Énergie thermique

Énergie électrique

Énergie chimique

1

5. Les piles usagées contiennent des composants

toxiques (métaux lourds…) et nocifs pour l’environ-

nement. Il est indispensable de s’en débarrasser en

les déposant dans un collecteur spécialement prévu

à cet effet. Elles pourront ensuite être retraitées et

recyclées.

2. Des piles que l’on ne remplace pas

Le dihydrogène est de plus en plus présenté par les

médias comme une « nouvelle » source d’énergie,

non polluante, alternative au pétrole. Ce document

présente le principe de fonctionnement de la pile à

dihydrogène. Il permettra aux élèves de prendre

conscience de l’intérêt de la pile à combustible et

d’en connaître également les limites.

Réponses aux questions

1. Les réactifs qui permettent le fonctionnement de

la pile à combustible sont le dioxygène et le dihydro-

gène. Le seul produit est l’eau.

2. La pile à dihydrogène n’a pas besoin d’être rem-

placée,car elle peut être alimentée continuellement

en dihydrogène et en dioxygène. Les réactifs de la

réaction chimique dont elle est le siège (et qui per-

met la production d’énergie électrique) sont donc

renouvelés en permanence.

3. Le seul produit résiduel de la pile à dihydrogène

est l’eau; on peut donc la qualifier de « propre ».

Capacité expérimentale

et démarche d’investigation

La réalisation de la pile est l’occasion

de montrer l’apparition d’une tension

aux bornes de deux lames.

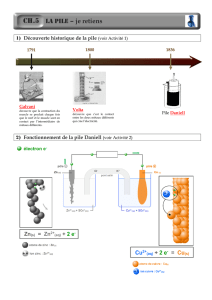

La démarche d’investigation proposée s’appuie sur

l’interprétation d’un texte historique. Sa lecture sera

l’occasion de découvrir le personnage d’Alessandro

Volta et de comprendre comment la première pile a

été fabriquée (les élèves comprendront ainsi l’origine

du nom « pile »).

L’élève devra ensuite réfléchir au moyen de recon-

stituer la pile de Volta et d’en mesurer la tension.

Une réflexion quant à l’intérêt d’associer plusieurs

couples de métaux lui est demandée à la fin de l’étude.

Remarque : On trouve chez les fournisseurs habituels

de matériel pédagogique des dispositifs permettant

de reconstruire la « pile de Volta ». L’un d’eux est

photographié page 98 (manuel élève). Bien que très

Prof_PhysiqueChimie.qxd 10/06/08 17:38 Page 13

énergies trouvent leur origine dans une

chimique

(fig. 2) car celle-ci est incolore.

b. Les ions cuivre (responsables de la coloration

bleue) disparaissent (la solution se décolore). Ils se

transforment en métal cuivre et se déposent sur la

lame de zinc.

Modéliser une réaction chimique

a. Les espèces chimiques présentent à l’état initial

sont les ions cuivre et les atomes de zinc. À l’état

final, on trouve des ions zinc et des atomes de cuivre.

b. Un ion cuivre se transforme en atome de cuivre en

captant deux électrons. Un atome de zinc se trans-

forme en ion zinc en cédant deux électrons.

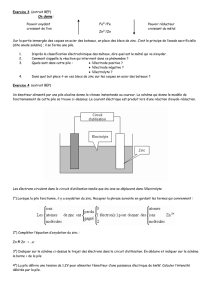

Comprendre le fonctionnement

d’une pile

a. Lors du fonctionnement de la pile, les atomes de

zinc se transforment en ions zinc,ce qui se traduit par

une disparition du métal zinc (et une usure de la pile).

b. Les électrons sont produits par l’électrode en zinc

au cours de la transformation chimique du métal

zinc en ions zinc.

c. Sens des électrons et sens conventionnel du

courant sont opposés.

J’utilise mes connaissances

Les exercices 8 et 11 font uniquement appel aux

connaissances et capacités du socle commun.

Monter des piles en série

Marianne constate qu’aux bornes d’une pile, la

tension est de 0,82 V. Lorsqu’elle associe trois piles,

elle mesure 2,44 V, soit approximativement trois fois

la tension entre les bornes d’une pile seule. Associer

plusieurs piles en série permet de disposer d’une

tension plus importante.

6

Électrode

en zinc

Sens de déplacement

des électrons

Sens conventionnel

du courant

Zn Zn2+ +

+

–

5

4

Construire un raisonnement

Je sais que la tension aux bornes d’une pile ronde

neuve vaut 1,5 V.

J’observe que la pile plate est constituée de trois piles

rondes.

J’en conclus que la tension aux bornes de la pile plate

vaut 3 x 1,5 V soit 4,5 V.

Choisir la bonne représentation

L’ordre chronologique des schémas est ➂,➀et ➁.

En effet, lors de cette expérience, la quantité de

cuivre qui se dépose sur la lame augmente et la colo-

ration de la solution s’atténue.

Prévoir un résultat d’expérience

a. Le filtrat est incolore car les ions cuivre ont

disparu.

b. Si on ajoute de la soude dans le bécher, un

précipité blanc va apparaître.

c. Le précipité blanc obtenu lors de l’ajout de soude

caractérise la présence d’ions zinc.

Modéliser

a. La bonne modélisation des produits de la réaction

est celle de Sofiane. En effet, l’ion cuivre et l’atome

de zinc, modélisant les réactifs, se transforment

respectivement en atome de cuivre et en ion zinc.

b. Erreurs commises par les autres élèves: la repré-

sentation de Karen ne fait pas apparaître de nou-

veaux produits. Camille a représenté un ion Fer II,

mais l’élément fer n’existe pas dans les réactifs.

Transférer l’énergie

a. On peut voir que le courant délivré est très intense

car il fait rougir le fil en métal qui court-circuite la pile.

b. Quand la pile débite un courant très intense, la

réaction chimique qui le produit s’accélère et

l’échauffement associé augmente : la pile s’échauffe

d’autant plus que le courant débité est intense.

c.

Énergie

thermique

Énergie

électrique

Énergie

chimique

11

10

9

8

7

PARTIE 1•La chimie, science de la transformation de la matière

14

DÉMARCHE

SCIENTIFIQUE

Prof_PhysiqueChimie.qxd 10/06/08 17:38 Page 14

CHAPITRE 6•La pile, une source d’énergie 15

J’approfondis mes connaissances

Associer plusieurs piles

a.

b. Associer plusieurs piles rondes en série permet de

disposer d’une tension plus importante aux bornes

de l’ensemble (les tensions s’additionnent).

c. La pile photographiée est constituée de 6 piles

rondes : la tension aux bornes de l’ensemble vaut

6 x 1,5 = 9 V.

De l’énergie en bouteille !

a. La borne positive de la pile de Grenet est consti-

tuée par deux plaques de charbon, la borne négative

est constituée d’un cylindre en zinc.

b. L’électrolyte utilisé est une solution de dichromate

de potassium acidifié.

c. Sortir l’électrode en zinc de l’électrolyte empêche

la transformation chimique d’avoir lieu et limite par

conséquent l’usure de la pile.

Traduire un texte par un schéma

a. La borne positive est la lame de cuivre ; la borne

négative est la lame d’aluminium.L’électrolyte utilisé

est une solution d’eau salée.

b.

Décrire une pile expérimentale

a. Lorsque la diode est connectée aux bornes de

l’ensemble, elle s’allume. Le dispositif expérimental

(citrons et lames de zinc et de cuivre) produit donc

une tension capable de faire briller la diode : il s’agit

d’une pile.

15

Sens de

déplacement

des électrons

Sens

conventionnel

du courant

Lame

de cuivre

Lame

d’aluminium

–+

Eau salée

V

14

13

–+

12

b. Les deux métaux constituant les électrodes sont le

cuivre et le zinc.

c. L’électrolyte est constitué par le jus de citron.

Pour aller plus loin

a. La coloration bleue prise progressivement par la

solution traduit l’apparition d’ions cuivre.

b. Les ions cuivre peuvent être mis en évidence en

ajoutant de la soude dans la solution: un précipité

bleu caractéristique apparaît.

c. Au cours de l’expérience, les atomes du métal

cuivre se transforment en ions cuivre.

d. Le dépôt gris est constitué de métal argent.

e. Le bilan de cette réaction est :

ion argent + atome de cuivre atome d’argent

+ ion cuivre

Chemistry in English

Traduction de l’énoncé

On a placé une lame de zinc dans une solution de sul-

fate de cuivre.

a. Quelle était la couleur initiale de la solution?

b. Pourquoi la couleur de la solution disparaît-elle

progressivement?

Réponse en français

a. Initialement la solution était bleue.

b. La couleur de la solution disparaît progressivement

car les ions cuivre se transforment en métal cuivre.

Réponse en anglais

a. The solution was initially blue.

b. The colour of the solution disappeared gradually

because the copper ions were transformed into

metallic copper.

Exercices supplémentaires

Recycler les piles

Énoncé

Suivant leurs caractéristiques, les piles contiennent

différents métaux : zinc, plomb, nickel, lithium… Si

les piles usagées sont rejetées dans la nature, tous

ces métaux peuvent se répandre dans les sols, les

cours d’eau, les nappes phréatiques…

Par ailleurs, certains de ces métaux pourraient être

recyclés. Depuis 1999, la loi impose de rapporter les

piles dans des lieux où elles sont collectées.

a. Pourquoi ne doit-on pas jeter les piles usagées à la

poubelle?

b. Quel autre avantage présente la collecte des

piles?

18

17

16

Prof_PhysiqueChimie.qxd 10/06/08 17:38 Page 15

6

6

7

7

1

/

7

100%