il faut l`associer au doc précédent où on a le taux de

A. Dreuil. TES. 2014-2015

1

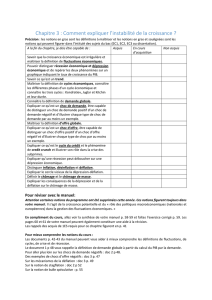

Chapitre 3 : Comment expliquer l’instabilité de la croissance ?

Notions : Fluctuations économiques, crise économique, désinflation, croissance potentielle,

dépression, déflation.

Acquis de première : inflation, politique monétaire, politique budgétaire, politique

conjoncturelle, chômage, demande globale.

IC : L’observation des fluctuations économiques permettra de mettre l’accent sur la variabilité de

la croissance et sur l’existence de périodes de crise. On présentera les idées directrices des

principaux schémas explicatifs des fluctuations (chocs d’offre et de demande, cycle du crédit), en

insistant notamment sur les liens avec la demande globale. En faisant référence au programme de

première, on rappellera le rôle des politiques macro-économiques (nationales et européennes)

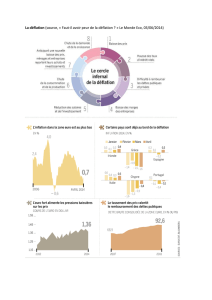

dans la gestion des fluctuations conjoncturelles. On analysera les mécanismes cumulatifs

susceptibles d’engendrer déflation et dépression économique et leurs conséquences sur le

chômage de masse.

Introduction :

Après nous être intéressé à la définition de la croissance et à ses causes, ses origines dans le premier

chapitre, nous allons maintenant nous intéresser aux fluctuations de la croissance et aux crises : la

croissance est un phénomène instable.

Problématique : à partir de la question centrale : comment expliquer l’instabilité de la croissance ?,

on va se poser plusieurs questions :

1. La croissance est-elle un phénomène instable (ou peut-on identifier une forme de régularité à

travers des cycles) ?

2. Quelles sont les phénomènes à l’origine des fluctuations de la croissance ?

3. Quelles sont les conséquences de ces fluctuations sur le chômage notamment ?

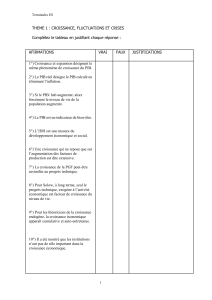

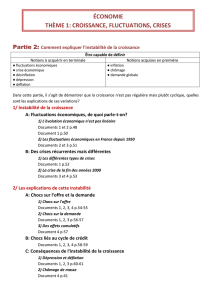

I. La croissance est-elle un phénomène instable ?

Depuis la fin de la 2GM, le PIB français a été multiplié par plus de 6. Il atteint aujourd’hui plus de

2 000 milliards d’€ (2060 milliards en 2013 en € courants). L’observation plus attentive de cette

évolution montre cependant que la croissance n’a pas été régulière mais qu’elle a été marquée par

une série de périodes d’expansion et de ralentissement. On peut ainsi observer les fluctuations de la

croissance économique.

A. Les fluctuations

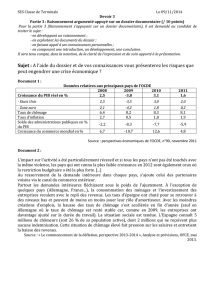

Document 1. Des « Trente Glorieuses » aux « Trente Piteuses » : questions modifiées (doc 2 p. 44

Hatier)

(Ou : Doc 2. P. 42 Nathan ou Doc 2 p 113 du Magnard)

A. Dreuil. TES. 2014-2015

2

1. Faire deux phrases donnant du sens aux deux données entourées.

2. Identifiez les périodes de baisse du PIB.

Baisse du PIB = baisse de la production : on produit moins que l’année précédente = baisse de

l’activité économique. Le taux de croissance est négatif. = dépression

A ne pas confondre avec : ralentissement du PIB = la croissance ralentit cad le taux de croissance est

inférieur à l’année précédente mais le PIB continue de croître : on produit plus que l’année

précédente mais cette augmentation de la production est moins forte que celle de l’année

précédente : le taux de croissance reste positif. = récession. Attention toutefois, l’Insee considère

qu’une économie se situe en récession lorsque son taux de croissance est négatif deux trimestres

consécutifs.

La période de baisse du PIB est toujours précédée par une crise. Par exemple, en 1973 : premier choc

pétrolier, en 1979, 2è choc pétrolier, en 1992-1993 : crise du système monétaire européen, en 2001

le krach boursier de la bulle internet et en 2007 la crise des subprimes.

3. Qu’appelle-t-on les « Trente Glorieuses » et « Trente Piteuses »

Les « Trente glorieuses » (titre d’un ouvrage très célèbre de Jean Fourastié) correspondent à la

période 1945-1973/1974 ; quant aux « Trente piteuses » (titre d’un livre de Nicolas Baverez), elles

couvrent la période qui s’ouvre avec le premier choc pétrolier. Pendant les « Trente piteuses », la

croissance du PIB en volume est moins rapide que pendant les « Trente glorieuses » ; de surcroît, le

PIB a alors diminué quatre fois (– 1,1 % en 1975, – 0,7 % en 1993, – 0,1 % en 2008 et – 2,7 % en 2009)

alors qu’aucune occurrence de ce type n’avait été observée de 1945 à 1973/1974.

4. Qu’est-ce qu’un trend ?

Notion de trend: tendance de longue durée que l’on peut observer dans l’évolution d’une grandeur

économique (par exemple le PIB), indépendamment de ses fluctuations de court terme.

Tableau récapitulatif :

PIB

Taux de

croissance

du PIB

↑

ou↓

+ ou -

Récession

Dépression

Phase d’expansion

Reprise

économique

A. Dreuil. TES. 2014-2015

3

Bilan :

Récession : ralentissement de la croissance du PIB : le taux de croissance du PIB est inférieur

à celui de l’année précédente, il a diminué mais il est toujours positif, le PIB continue de

croître. Ou recul provisoire de la production (2 trimestres max) = contraction.

A ne pas confondre avec la dépression : phase de réduction durable de l’activité économique (baisse

de la production) se traduisant par une baisse du PIB: le taux de croissance du PIB est négatif.

Dans les deux cas, ces phénomènes s’accompagnent d’une hausse du chômage mais en cas de

dépression, le chômage est plus élevé et prolongé.

Expansion : hausse de la production de biens et de services cad hausse du PIB sur une courte

période. Se distingue de la croissance qui est un phénomène durable.

=> Les fluctuations économiques correspondent aux variations, aux irrégularités que subit le taux de

croissance de l’économie autour d’une tendance de long terme. Cela correspond aux mouvements

de hausse (expansion) ou de baisse (récession, dépression) de l’activité économique. La croissance

économique n’est pas régulière, elle est soumise à des fluctuations, à des mouvements de hausse et

de baisse de l’activité économique.

Transition : Les fluctuations économiques que nous avons observé rendent-elles la croissance

instable ou peut-on identifier une forme de régularité à travers l’existence de cycles économiques ?

B. Qu’est-ce qu’un cycle ?

Quand les fluctuations de la croissance obéissent à une certaine régularité (périodicité des phases

ascendantes et descendantes), il s’agit alors de cycles économiques.

Document 2. Définition de cycle proposée par Burns et Mitchell en 1946

« Les cycles économiques désignent un type de fluctuations qui affectent l’activité générale des

pays dans lesquels la production est essentiellement le fait d’entreprises privées. Un cycle est

constitué de phases d’expansions qui se produisent à peu près au même moment dans de

nombreuses branches de l’activité, expansions qui sont suivies par des phases de récessions, des

contractions et des reprises, qui affectent elles aussi l’ensemble des activités économiques, les

reprises débouchant sur la phase d’expansion du cycle suivant. »

Question : Faîtes un graphique avec pour abscisse le temps et pour ordonnée le niveau de l’activité

économique et résumez, à l’aide de stylos de couleurs différentes, les 3 phases du cycle à l’aide

d’une courbe.

Rajouter la notion de crise : phase de retournement du cycle qui se traduit par un très fort

ralentissement de l’activité économique (le PIB continue d’augmenter mais bien plus lentement

qu’en période d’expansion) voire un recul du PIB (dépression), cad une baisse. C’est ce qui met fin à

une période d’expansion. Insister sur la différence entre cirse et récession. En général on parle de

crise quand la récession qui suit est forte : quand elle est proche de la dépression.

Projeter doc 2 p. 113 Magnard : Question : pourquoi parle-t-on de crise en 1973, 1979, 1993 en

2000, en 2008 et pas en 1960 ?

Car en 1993, 2000 et 2008, on assiste bien à un retournement de la conjoncture : on passe d’une

phase d’expansion à une phase de très fort ralentissement voire de baisse du PIB alors qu’en 1960 la

croissance ralentit mais demeure importante : plus de 4%/an.

A. Dreuil. TES. 2014-2015

4

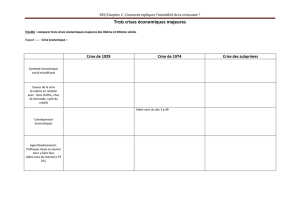

Les cycles ont été mis en évidence dès la fin du XIXè siècle par des économistes qui leur ont ensuite

donné leur nom. On distingue ainsi différents types de cycles : les courts : Kitchin et Juglar et les

longs : (Kuznets) et Kondratiev. Selon Schumpeter, ces différents cycles s’emboîtent entre eux et la

superposition de ces cycles forme les fluctuations économiques telles qu’on les observe.

Document 3. Des cycles de périodicité variables (Doc 2 p. 115 Magnard)

Rappel : le trend représente la croissance de long terme, au-delà des fluctuations de court terme.

Question 1. En quoi les cycles courts diffèrent-ils des cycles longs ?

A. Dreuil. TES. 2014-2015

5

On peut distinguer les cycles courts des cycles courts en fonction de leur périodicité : quelques

années et, au maximum, une décennie pour les cycles courts = Kitchin, Juglar alors qu’ils durent

plusieurs décennies pour les cycles longs.

Cycles longs = alternance de phases de croissance associée à une hausse des prix et de phases de

récession voire de dépression associée à une baisse des prix. Ces cycles mis en évidence par

Kondratiev dans les années 1920 durent une cinquantaine d’année.

Précision : selon l’analyse de Schumpeter, les phases de croissance des cycles de Kondratieff (phase

A) sont provoquées par les innovations majeures. Selon cette analyse, les innovations technologiques

ont donné lieu à 3 RI au cours du XIXè siècle : machine à vapeur vers 1760, électricité au début du

XXè siècle, courant des années 1990 pour les NTIC.

Rappel : On peut définir les innovations comme la mise en place des inventions, cad la mise en

application de nouvelles connaissances. On distingue les innovations de produit, de procédé ou

d’organisation. On distingue aussi les innovations majeures ou radicales (électricité, machine à

vapeur, informatique, des innovations incrémentales = mineures. La recherche est la source

principale de l’innovation.

Ces différents cycles s’emboîtent les uns dans les autres (première partie du passage souligné), d’où

des effets contrastés : les crises les plus graves résultent de la superposition de la phase B des

différents cycles.

Question supplémentaire: pensez-vous que les cycles Kondratiev soient toujours présents dans

l’économie française ?

La période 1950-1973 peut s’analyser comme un cycle Kondratieff phase A : un des facteurs de

croissance de cette époque est la diffusion des biens de consommation durable due à des

innovations. Apres 1973, les taux de croissance de l’économie française sont, en moyenne, divisés

par deux. On peut interpréter cette période comme un cycle Kondratieff phase B (épuisement des

innovations de la période précédente). Un cycle Kondratieff dure 50 a 60 ans. Vers les années 2000-

2010, on aurait dû assister à l’arrivée d’un nouveau cycle Kondratieff phase A porté par de nouvelles

innovations, notamment tout ce qui concerne les nouvelles technologies de l’information et de la

communication. Ce n’est pas le cas. On peut donc se demander si, à long terme, les cycles

Kondratieff sont toujours présents. De plus, le cycle Kondratiev a du mal à rendre compte de la crise

des 70’s caractérisée par une forte inflation.

Bilan :

Définition du cycle.

Les 4 phases du cycle économique :

1. Expansion

2. Crise.

3. Récession

4. Reprise : une nouvelle phase d’expansion qui succède à la récession (ou dépression)

Insister sur la multiplication des crises ces dernières années (crises financières). Distribuer

doc 4 p 116 Magnard.

Transition : nous avons vu que la croissance était instable et se heurtait à des périodes de crise. Nous

allons maintenant essayer d’expliquer les phénomènes à l’origine des cycles.

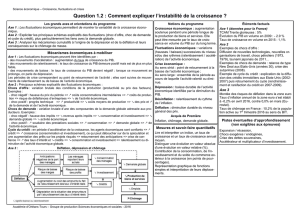

II. Comment expliquer cette instabilité ?

Commencer par un questionnement : d’après-vous qu’est-ce qui est à l’origine des phases de

hausse du PIB (et donc de la production) ? des phases de ralentissement de la croissance du PIB ?

Trier les éléments qui relèvent de l’offre et de la demande.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

1

/

23

100%