Protection sociale et distribution des revenus : l`expérience

Protection sociale et distribution

des revenus : l’expérience finlandaise

dans les années quatre-vingt-dix

Mikko Kautto et Hannu Uusitalo*

nIntroduction

Il y a souvent conflit entre les objectifs sociaux et les objectifs économi-

ques. Il n’est pas rare que la création de richesses et leur distribution s’envi-

sagent comme des questions distinctes, au point que la promotion de l’une

est présentée comme ayant un effet négatif sur l’autre.

Après une longue période de croissance économique, la Finlande a été

touchée au début des années quatre-vingt-dix par une crise économique

sévère, obligeant les pouvoirs publics à privilégier l’économique aux

dépens du social. Le début de la décennie a donc été marqué par les efforts

des pouvoirs publics pour équilibrer les finances publiques. Depuis lors, les

questions de politique économique sont restées prioritaires quels que soient

les gouvernements qui se sont succédé.

Après la récession, la Finlande a connu une croissance économique rapide,

mais a également subi un chômage fort et persistant. Dans un tel contexte,

c’était un véritable défi que de concilier les différents objectifs de politi-

ques économique, sociale et de l’emploi. La préoccupation des gouverne-

ments a été dès lors d’aider les personnes à sortir du système des prestations

sociales et à accéder au travail. La lutte contre l’exclusion est également

devenue une préoccupation majeure.

À travers le cas de la Finlande, cet article analyse les tensions qui surgissent

lorsque les priorités économiques l’emportent sur les objectifs sociaux.

Après avoir situé la Finlande sur la carte européenne des dépenses sociales

et de la pauvreté, nous montrerons quels ont été les principaux objectifs des

gouvernements finlandais des années quatre-vingt-dix en matière de politi-

ques économique, sociale et de l’emploi et mettrons en lumière certaines

des transformations les plus importantes du système de transfert de reve-

nus. Enfin, nous nous interrogerons sur le rôle des choix politiques dans

l’évolution de la pauvreté et des inégalités de revenus. Ce sera pour nous,

l’occasion de tracer les perspectives de réformes du système d’incitations à

l’emploi.

47

*Mikko Kautto : directeur de la recherche sur la protection sociale au Centre national de

recherche et de développement sur la protection sociale et la santé (Stakes), Finlande.

Hannu Uusitalo : directeur du Centre finlandais des retraites, Finlande.

nProtection sociale et réduction de la pauvreté

Sur le plan international, on considère que les pays nordiques, y compris la

Finlande, valorisent fortement non seulement l’égalité des chances mais

aussi l’égalité des résultats. Sous le vocable « modèle nordique (ou scandi-

nave) », on ne fait pas seulement référence à la taille du secteur public

(caractérisé notamment par une lourde fiscalité et des dépenses sociales éle-

vées), mais aussi aux résultats comme une distribution des revenus équi-

table, l’égalité des sexes, et de faibles taux de pauvreté. La vaste

comparaison entre pays de l’OCDE, réalisée par Atkinson et al. (1995),

bâtie sur des données des années quatre-vingt, valide cette image : parmi les

pays industrialisés, les pays nordiques avaient les plus faibles disparités de

revenus et les plus bas taux de pauvreté. En croisant les données sur les

dépenses sociales et les taux de pauvreté, nombre d’études vont dans le

même sens : plus un pays investit dans la protection sociale, plus faible est

son taux de pauvreté (Mitchell, 1991 ; Atkinson, 1998).

De telles analyses ressources-résultats au niveau macro ont reçu des criti-

ques très diverses. Tout d’abord, une même somme dépensée peut être

utilisée de manières diverses, avec des conséquences différentes (Esping-

Andersen, 1990). Ensuite, les variations de dépenses sociales résultent non

seulement de choix politiques généraux, mais aussi des contraintes dues

aux structures de population ou d’emploi. Troisièmement, les dépenses

sociales sont définies par rapport au PIB ; or, celui-ci peut fluctuer de

manière considérable. Quatrième critique : les statistiques de dépenses

sociales ne tiennent pas compte, le plus souvent, de l’imposition des presta-

tions (Adema, 2001). On a également pu soutenir que les conditions de vie

des citoyens sont fortement influencées, par d’autres dimensions des politi-

ques sociales – en plus des revenus de transfert –, comme l’éducation et la

politique des rémunérations ou du logement (cf. par exemple Castles et

Mitchell, 1990). Ainsi, la prudence s’impose s’agissant de la relation entre

dépenses de protection sociale et pauvreté. La covariation n’implique pas

nécessairement la causalité.

Si l’on peut, certes, critiquer l’usage du niveau de dépenses sociales comme

indicateur d’une politique globale, il faut néanmoins se rappeler que les lut-

tes politiques portent le plus souvent sur des questions d’argent, et souvent

aussi sur la pauvreté. C’est pourquoi nous utilisons ici des données sur la

part des dépenses sociales dans le PIB et sur le taux de pauvreté pour donner

une image synthétique des priorités des différents pays, et servir ainsi de

point de départ à des analyses approfondies.

Les données comparatives sur la pauvreté utilisées par Atkinson et al. pro-

venaient de la base de données LIS, qui malheureusement n’est pas très à

jour. La plupart des données récentes sur la protection sociale et la pau-

vreté proviennent d’Eurostat. Toutefois, compte tenu de la diversité des

RFAS No4-2003

48

approches de la pauvreté, et peut-être aussi pour des raisons politiques

(voir la discussion sur ce point dans Atkinson et al., 2002), Eurostat utilise

désormais la notion de « risque de pauvreté » au lieu de celle de pauvreté.

Certes, il est toujours question des personnes dont le revenu tombe en des-

sous d’un certain seuil. Mais ce n’est pas simplement un changement de

terminologie. Le nouveau concept cherche à répondre à certaines criti-

ques de la notion de pauvreté (« tous ceux qui sont en dessous du seuil de

pauvreté ne sont pas vraiment pauvres »), et comporte aussi une recom-

mandation sur les modes de calcul du phénomène. Le seuil de risque de

pauvreté a été relevé et l’échelle d’équivalence pour les ménages avec

enfants est devenue moins généreuse. Le taux de risque de pauvreté

d’Eurostat se définit comme la part des personnes dont le revenu équiva-

lent est en dessous de 60 % du revenu disponible équivalent médian du

pays. Pour les calculs d’équivalence, on applique ici l’échelle modifiée de

l’OCDE, qui pondère le premier adulte par un facteur 1, le deuxième

adulte par 0,5 et chaque enfant par 0,3.

Protection sociale et distribution des revenus :

l’expérience finlandaise dans les années quatre-vingt-dix

49

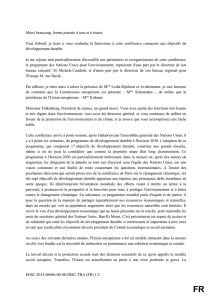

Graphique 1 : Position des pays de l’Union européenne en 1999, selon la part

des dépenses sociales dans leur PIB et leur taux de risque de pauvreté

Note : le taux de risque de pauvreté est défini comme la part des personnes avec un revenu équivalent en

dessous de 60 % du revenu équivalent médian du pays (échelle modifiée de l’OCDE).

Source : Eurostat.

Le graphique 1 illustre la relation entre dépenses sociales et risque de pau-

vreté. Dans une certaine mesure, il confirme les résultats de recherches

antérieures : plus élevées sont les dépenses sociales relatives dans un pays,

plus faible est le pourcentage des personnes qui risquent de se retrouver en

situation de pauvreté. En 1999, la Suède se distinguait des autres pays en

ayant des dépenses sociales relativement élevées et un taux de risque de

pauvreté relativement faible. Les pays qui avaient des dépenses sociales

relativement faibles avaient également un taux de risque de pauvreté plus

élevé. Au sein de l’Union européenne, c’est surtout le cas des pays

d’Europe du Sud et de l’Irlande.

Dans ce graphique, les médianes non pondérées divisent les pays en deux,

d’un côté les pays avec des dépenses sociales plus élevées et moins élevées

que la moyenne, de l’autre les pays avec des taux de risque de pauvreté plus

hauts ou plus bas que la moyenne. De ce point de vue, si le rectangle infé-

rieur gauche du graphique regroupe les pays « efficaces », où des dépenses

relativement faibles produisent une pauvreté elle-même relativement faible

(Le Luxembourg et la Finlande en sont les plus proches exemples), nombre

de pays se situent dans le rectangle inférieur droit, où des dépenses de pro-

tection sociale relativement élevées donnent des taux de risque de pauvreté

relativement faibles.

S’il y avait, dans les années quatre-vingt et au milieu des années

quatre-vingt-dix, un degré élevé de similitude entre les pays nordiques, qui

les distinguait des autres pays industrialisés, cela ne semble plus être le cas

depuis la fin des années quatre-vingt-dix, en tout cas si l’on se fie au nouvel

indicateur structurel européen de « taux de risque de pauvreté » plutôt

qu’au « taux de pauvreté ». De ce point de vue, la Finlande, le Danemark et

la Suède paraissent encore relativement proches, mais leur distance relative

par rapport aux autres pays d’Europe occidentale est plus resserrée que

lorsqu’on utilise un seuil de pauvreté à 50 % du revenu médian (Ritakallio,

2002). Par ailleurs, les données LIS pour la Finlande en 2000 continuent à

montrer un taux de pauvreté très faible (cf. www.lisproject.org).

Pourtant, même si la pauvreté reste rare en Finlande selon les standards

internationaux, la pauvreté relative n’en a pas moins augmenté dans la

deuxième moitié des années quatre-vingt-dix. De même, bien que la répar-

tition des revenus soit encore assez uniforme, l’inégalité des revenus a éga-

lement progressé. Il s’agit maintenant d’évaluer les différentes explications

possibles de la croissance de la pauvreté et de l’élargissement des écarts de

revenus en Finlande.

RFAS No4-2003

50

nObjectifs économiques et sociaux :

les transformations de la politique finlandaise

de protection sociale dans les années

quatre-vingt-dix

Dans les années quatre-vingt-dix, la Finlande a été touchée par une sévère

récession économique, qui s’est traduite en trois ans par un déclin du PIB de

10 % et une chute du taux d’emploi de 10 points, alors que le taux de chômage

quintuplait de3à15%.Tout compte fait, il s’agit de la récession la plus sévère

qu’ait subie un pays industrialisé depuis la grande dépression des années trente

aux États-Unis. On se doute, donc, que la politique économique, sociale et de

l’emploi a dû s’ajuster à des circonstances complètement nouvelles.

Depuis douze ans, la Finlande a connu trois gouvernements, chacun accom-

plissant un mandat complet de quatre ans 1. Il est d’usage en Finlande qu’un

programme de gouvernement défini au moment de la constitution d’un

gouvernement fixe l’agenda politique pour le moyen terme. Le point com-

mun des trois gouvernements des années quatre-vingt-dix est d’avoir eu

comme principale préoccupation le développement économique et les

finances publiques. Tous les gouvernements ont mis l’accent sur le secteur

marchand et sur sa compétitivité internationale. Garantir la croissance et

l’emploi a également occupé une place de choix sur l’agenda. Un autre

point commun entre les gouvernements, qui fait le lien entre ces différentes

considérations, est la conviction que la forte compétitivité, la politique éco-

nomique générale et l’équilibre des finances publiques peuvent être bénéfi-

ques à l’emploi. La politique sociale a inclus, entre autres éléments, des

mesures d’économie, une évaluation critique des politiques existantes, et

une amélioration du fonctionnement et des résultats des programmes de

politiques sociales et des institutions. Tous les gouvernements se sont effor-

cés d’éviter les hausses d’impôts, même si ces dernières ont augmenté par

la force des choses dans la première moitié de la décennie.

Si les principaux objectifs montrent une certaine continuité, on constate, à y

regarder de plus près, un changement progressif dans les attitudes à l’égard

de l’emploi et de la protection sociale dans la deuxième moitié des années

quatre-vingt-dix. À côté des approches traditionnelles de la lutte contre

l’exclusion, deux innovations sont apparues. Tout d’abord, les incitations

économiques ont été revues dans le souci d’accroître l’emploi et de préve-

nir la pauvreté et l’exclusion. Sur cette base, les impôts, les prestations

sociales et la tarification des services ont été coordonnés afin de renforcer

l’incitation à la recherche d’un emploi. L’autre grande priorité a été l’acti-

vation, entendue comme un ensemble d’actions administratives ciblées

Protection sociale et distribution des revenus :

l’expérience finlandaise dans les années quatre-vingt-dix

51

1Le gouvernement actuel a pris ses fonctions en avril 2003 après les élections législatives ;

son programme n’est pas pris en compte dans la présente analyse.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%