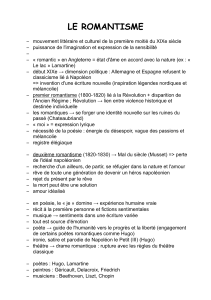

Le Romantisme

1

Le Romantisme

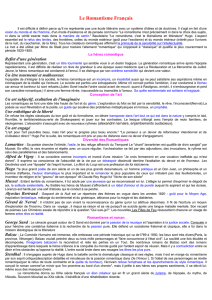

Comment s’explique l’état d’âme romantique? :

- on s’aperçoit que la raison ne peut tout expliquer.

- on pense qu’on ne pourra pas réaliser le progrès et l’âge d’or,

c’est-à-dire le bonheur proclamé par les philosophes des Lumières.

- la délusion face à la Révolution et à la période napoléonienne: les

idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité ne sont pas respectés.

L’état d’âme romantique naît de la conscience de la perte de toutes les illusions, tout en

conservant l’aspiration à l’infini et à l’éternité, à un bonheur sans limites.

Le Romantisme, en tant que mouvement culturel organisé, naît en Allemagne, et c’est tout

d’abord un mouvement philosophique qui s’oppose à la philosophie des Lumières (Kant, Fichte,

Schelling, Hegel et Schiller).

Ses caractéristiques essentielles sont :

- recherche de l’harmonie primitive avec la nature, d’une vie riche,

totale et heureuse.

- contradictions (antinomies) : 1) mélancolie pour le bonheur perdu; 2)

enthousiasme pour le bonheur futur.

Comment surmonter ces antinomies? Diverses tentatives :

- le sentiment, quelque chose d’illimité, indépendant de la réalité, vie

pure de notre esprit. Ce sentiment, chez les Latins, est très souvent accompagné de la

méditation. On doit noter que leur réaction à la philosophie des Lumières se fait justement

au nom du sentiment.

- l’évasion sentimentale : à travers trois procédés :

- la fuite dans le temps (le Moyen Age en particulier, qui

sera réévalué, après une longue période d’oubli).

- la fuite dans l’espace (appelée également exotisme) :

recherche de nouvelles sensations dans un cadre géographique en dehors de la norme : on

peut l’observer dans l’œuvre de Chateaubriand ou dans celle de Victor Hugo.

- la fuite vers des mondes imaginaires: c’est l’expérience

du rêve, de la rêverie, de l’imagination libérée.

- l’extase amoureuse (influence du mysticisme amoureux de La

Nouvelle Héloïse de Rousseau tout d’abord sur l’œuvre de B. Constant et sur celle de G. Sand).

Le nouveau mysticisme, contrairement à celui de Dante, élève vers le ciel la femme telle

qu’elle est, avec tout le poids de sa nature sensible, et l’adore comme une idole.

- la nature : on peut fuir les bornes de la vie dans le contact immédiat

et total avec la nature, dans laquelle palpite la vie divine (présence de Dieu). Influence de J.-

J. Rousseau : image d’une nature amie, confidente, consolatrice. On peut vivre en sympathie

avec la nature, comme avec les hommes. On arrive à la transfiguration

anthropomorphique de la nature : les phénomènes physiques sont interprétés avec des termes

tirés de l’expérience psychologique et vice versa. Le thème central de cette conception de la

nature c’est celui de la fusion de l’individu avec le tout, avec l’infini. A la base de toute cette

2

interprétation de la réalité, il y a le panthéisme, doctrine selon laquelle Dieu s’identifie avec

le monde, la Création. On doit noter que le Romantisme se balance entre deux pôles :

l’individualisme et le mysticisme.

- l’art : dans le monde de l’art, l’homme est parfaitement libre, exempt

de toute contrainte et de toute limitation. Les antinomies (individu et cosmos; raison et

sentiment; réflexion et fantaisie; conscience et inconscience; esprit et sens) se réconcilient

en une totale heureuse harmonie, justement dans le monde de l’art. Mais l’art, en tant

qu’expérience humaine, ne peut donner lui aussi qu’une illusion d’infini. L’erreur des

romantiques est celle d’avoir pris l’artiste pour un mystique qui reçoit une révélation

surnaturelle. Ainsi toute tentative de sortir du fini à travers l’art se termine par un échec.

Cela engendre la mélancolie qui naît de la conscience de ne pouvoir atteindre l’idéal

(Weltschmerz=douleur mondiale, douleur métaphysique).

Quelques aspects de la culture romantique :

- l’historisme : les philosophes du XVIIIe siècle avaient donné de

l’importance de l’histoire (en particulier Voltaire), mais ils avaient jugé chaque époque

historique en fonction de leur idéal philosophique; ainsi la plupart des époques passées sont

considérées négativement : en particulier le Moyen Age est considéré comme une période de

préjugés, d’erreurs, de violence, de superstitions, de ténèbres mentales et morales. Au

contraire, pour les romantiques, l’histoire est un organisme qui se développe selon un système

qui relie une période à la période précédente et présente les germes du futur. En particulier,

on réévalue les époques primitives comme étapes nécessaires pour le développement

successif, et surtout le Moyen Age et la Grèce classique, dont la culture est considérée plus

originale par rapport à la culture latine (influence de Mme de Staël). On réévalue le Moyen

Age, car c’est à cette époque-là que remonte, selon les romantiques, la naissance des nations

européennes. En outre, c’est la période où se consolide le christianisme, religion qui

est à la base de la culture moderne. La critique des Romantiques contre les Classiques aura

comme noyau central le thème de la religion. Les ouvrages inspirés de l’Antiquité présentent

une religion, le paganisme, qui n’est pas la religion des modernes. Aussi bien Chateaubriand

que Mme de Staël insistent sur la nécessité d’exalter le christianisme : Chateaubriand

compose alors Le Génie du Christianisme (1802) et Mme de Staël, dans son ouvrage théorique

De l’Allemagne (1810, mais publié en 1813) déclare que «La littérature des anciens est chez

les modernes une littérature transplantée : la littérature romantique ou chevaleresque est

chez nous indigène, et c’est notre religion et nos institutions qui l’ont fait éclore.» C’est

donc l’anachronisme qui selon elle est la caractéristique première des ouvrages imités de

l’Antiquité.

- le nationalisme : chaque individu naît, pas comme citoyen du monde (cf. Le

cosmopolitisme du siècle des Lumières), mais comme citoyen d’une patrie, dont il reçoit une

marque à travers la langue, les institutions, la tradition, la religion, etc. Dans presque tous les

pays, on assiste à une évolution : une première phase caractérisée par la lutte de l’individu

contre la société, qui se traduit souvent par un repli de l’individu sur lui-même; une deuxième

phase, qui débute vers 1830, où l’écrivain s’ouvre aux exigences sociales. La vie de

Lamartine offre un excellent exemple de cette évolution : avec son entrée dans la politique

correspond le début d’une phase de sa carrière d’homme de lettres où le poète s’occupe des

problèmes de la société, et en particulier du prolétariat. Il faut tout de même

3

noter que son chef-d’œuvre lyrique, Les Méditations poétiques, appartient à la première

phase.

- la personnalité : le romantique recherche, comme le philosophe du XVIIIe siècle,

le bonheur, mais il veut un bonheur absolu, sublime, qui naisse non pas de la modération des

impulsions ou de l’élimination des contrastes, mais de l’ivresse de leur dépassement, même à

travers l’expérience de la douleur (pour le romantique, le malheur n’est pas représenté par la

douleur, mais par l’ennui). Le romantique aime les gestes sublimes et les expériences

exceptionnelles. Il se sent comme un solitaire et un exilé au milieu des autres hommes, qui

sont selon lui médiocres, mesquins. Il rêve de choses impossibles : il ne peut donc pas les

réaliser; alors il accuse de son échec le Destin, mais il n’accepte pas la défaite, l’insuccès :

ainsi se manifeste sa supériorité morale. Même le suicide est vu, non pas comme un geste

de faiblesse, mais comme un défi au Destin, la manifestation suprême de la grandeur d’une

âme qui refuse d’accepter la vie.

La poétique classique :

1) imitation des modèles anciens.

2) respect des règles de chaque genre littéraire.

3) en France, en particulier, étroit rapport avec le goût de la Cour, des

classes élevées (XVIIe siècle).

La poétique romantique :

1) la littérature vue comme l’expression de la société : «La littérature

est l’expression de la société.» (Mme de Staël, De l’Allemagne) : selon elle, il faut tenir

compte, pour comprendre une oeuvre littéraire, de l’importance du climat, des coutumes, des

institutions politiques, des idées religieuses, morales.

2) la distinction entre la littérature classique et la littérature

romantique : Mme de Staël, dans son ouvrage De l’Allemagne, déclare que la littérature

classique chez les peuples modernes est un phénomène d’imitation, un véritable anachronisme

(cf. Citation dans la section ayant pour titre historisme).

3) La valeur de l’œuvre dépend de l’originalité de son inspiration, et non

pas de l’imitation des Anciens. La véritable oeuvre d’art est le produit du génie individuel, qui

ne connaît pas de règles et de modèles en dehors de lui-même, mais au contraire crée avec

une totale spontanéité et sincérité.

4) Au théâtre : contre la règle des trois unités (thèse exprimée par

les frères Schlegel, puis par Manzoni et par Hugo). Les motifs qui expliquent le rejet de cette

règle sont les suivantes : elle ne respecte pas le principe de la vraisemblance et surtout elle

ne tient pas compte du fait que toute oeuvre forme un organisme individuel avec des lois qui

lui sont propres. Les romantiques voient dans l’œuvre d’art la traduction sensible d’une idée.

Dans la célèbre Préface de Cromwell, Victor Hugo donne une clé de lecture

religieuse à la naissance du drame romantique où se mêlent comique et tragique, sublime et

grotesque : «Du jour où le christianisme a dit à l’homme : «Tu es double, tu es composé de

deux êtres, l’un périssable, l’autre immortel [...] De ce jour le drame a été créé.» En

outre il ridiculise lui aussi la règle des “deux unités” (c’est-à-dire celle de lieu et celle de

temps), en retournant contre les classiques l’argument de la vraisemblance, qui selon Hugo, n’a

pas été respectée. Hugo propose une autre forme d’art dramatique qui doit justement

respecter le principe de la vraisemblance, un art plus libre, capable de prendre pour sujets

4

des événements historiques, mais aussi de les transposer au théâtre à travers la force de

l’inspiration poétique : «La vie transfigurée dans l’art.» (Préface de Cromwell).

L’esthétique romantique :

Elle est caractérisée par la présence d’un poète enthousiaste et passionné (Romantisme latin

surtout), par le refus de la mythologie, considérée comme un ensemble de fables, de

mensonges, par la musique qui favorise chez l’auditeur l’impression d’infini, par la parole qui

doit suggérer (pouvoir évocatoire, magique de la parole), par la nouvelle exigence de

représenter le vrai. Pour ce qui concerne ce dernier aspect, on peut préciser qu’au vrai

“typique” (qui représente une nature et un homme en général) des classiques, les romantiques

substituent le vrai “caractéristique” qui représente une nature et un homme individuels,

concrets, d’un certain temps et d’un certain lieu. Cela explique la préférence des sujets tirés

de l’histoire, surtout au théâtre et le fait qu’on ne se limite pas à dépeindre le beau, mais

aussi le laid, le difforme, car lui aussi fait partie de la réalité. (cf. La Préface de Cromwell de

V. Hugo et le personnage de Quasimodo de Notre-Dame de Paris).

Dernier élément de l’esthétique romantique, c’est la nouvelle fonction du poète, vu comme un

mage, un magicien, qui, grâce à la parole, ne décrit pas le monde visible, mais un monde

inconnu. Selon V. Hugo, le poète est un sacerdote et prophète, élu de Dieu pour révéler au

peuple ses décrets et pour guider l’humanité vers un avenir meilleur. (cf. le recueil Les Rayons

et les Ombres et la pièce “Stella”). Dans ce cadre, le poète a très souvent une triple mission :

religieuse, sociale et nationale. Hugo, en outre, critique les poètes qui se désintéressent des

problèmes de la société et déclare qu’il n’y a pas de sujet tabou. A l’occasion de la parution du

poème “Clair de lune”, sujet de scandale (pour la première dans le cadre de la poésie on traite

un sujet très violent: des Grecs meurent noyés, enfermés encore vivants dans des sacs, par

leurs ennemis les Turcs), il répond aux accusations en affirmant: “Il n’y a en poésie ni bon ni

mauvais sujet, mais de bons ou de mauvais poètes; tout relève de l’art; tout a droit de cité en

poésie”.

Histoire de l’adjectif “romantique” :

Il est d’abord employé au XVIIe siècle, en Angleterre, pour indiquer certaines

caractéristiques des romans pastoraux (“romantic” = semblable aux vieux romans) et possède

une connotation négative. Au XVIIIe siècle, le courant rationaliste l’emploie encore dans le

sens péjoratif pour indiquer les aberrations de la raison et les excès du sentiment, alors que

le courant sentimental l’utilise dans une acception positive pour indiquer un état d’âme rêveur,

mélancolique. C’est Rousseau qui le premier l’emploie dans ce sens dans les Rêveries d’un

promeneur solitaire pour représenter “un je sais quoi” (expression déjà employée dans La

Nouvelle Héloïse, une émotion vague suscitée par la vision d’un certain paysage. Mais ce sont

les Allemands qui les premiers attribuent à ce terme une connotation spirituelle et

esthétique. En particulier, les frères Schlegel dans l’expression antithétique “classique-

romantique” se réfèrent au nouvel idéal littéraire; c’est dans cette acception que le mot se

répandra en Europe.

Date de naissance du Romantisme :

En Allemagne, tout d’abord : un groupe de poètes se réunit autour de la revue “Athenaeum”

qui commence à paraître en 1797 : c’est le groupe d’Iéna qui comprend les frères Schlegel,

Novalis et Tieck. Il se formera une deuxième école romantique : le groupe d’Heidelberg.

5

En Angleterre : en 1798, publication des Lyricals Ballads de Coleridge et Wordsworth.

En Italie : en 1816, publication de la Lettera semiseria di Crisostomo de Berchet.

En Espagne : les premiers manifestes datent de 1823.

En France enfin, il est difficile d’indiquer une date précise. On peut indiquer l’ouvrage

théorique De l’Allemagne de Mme de Staël composée en 1810, mais publié seulement à partir

de 1813 en Angleterre, puis en 1814 en France à cause de la censure napoléonienne. D’autre

part la Préface de Cromwell (1827) de V. Hugo contient des idées qui circulent déjà depuis dix

ans. Mais on doit tout de même rappeler la grande influence qu’a sur tout le mouvement

l’œuvre de Rousseau, véritable précurseur du romantisme littéraire.

La diffusion des idées romantiques et la lutte contre le Classicisme se fait aussi à travers les

journaux et les revues : en Allemagne, l’ “Athenaeum”; en Italie, “Il Conciliatore”; en Espagne,

“El Artista” e “El siglo”; en France, “La Muse” et “Le Globe”.

Les ouvrages théoriques les plus importants sont : De l’Allemagne de Mme de Staël et Cours

de littérature dramatique (1814) des frères Schlegel.

Quelques notions complémentaires de la culture romantique :

- le sublime : le romantique préfère le sublime au beau. L’impression du sublime qui naît d’un

violent et grandiose contraste entre des forces cosmiques : spirituelles et naturelles. Le

sublime naît de la vision de spectacles grandioses, sauvages, terribles qui font comprendre à

l’homme sa petitesse et son impuissance physique et qui en même temps lui donnent la

conscience de sa grandeur et de sa supériorité morale (influence de lord Byron).

Les romantiques aiment la nuit, la lumière pâle de la lune, la pénombre qui donnent une

impression de vague au paysage et qui favorise l’évasion de l’esprit vers la réalité

suprasensible. Ce goût se retrouve également dans la description de l’architecture gothique

(cf. réévaluation du Moyen Age) : la cathédrale gothique, avec ses lignes saillantes et la

suggestion indéfinie de ses ombres, semble répondre à l’élévation mystique de l’esprit et à la

soif de mystère : c’est l’impression qu’on peut relever dans certaines pages de Notre-Dame de

Paris de V. Hugo. Une autre source du sublime est représentée par l’idée de la mort, qui prend

des connotations différentes selon les auteurs. (Voir aussi le passage ci-dessus concernant le

thème du suicide).

- la vie intérieure : l’art devient le miroir de la personnalité individuelle, et surtout de la vie

du cœur. L’influence de Rousseau, encore une fois, sera évidente sur un grand nombre

d’ouvrages autobiographiques sur le modèle des Confessions et de l’ouvrage Les Rêveries d’un

promeneur solitaire. On peut ainsi citer pour la France : Oberman de Sénancour ; Confession

d’un enfant du siècle de Musset et Adolphe de B. Constant et pour l’Italie : Foi et beauté et

Journal intime de Tommaseo et Mes Prisons de Silvio Pellico. Tous ces ouvrages sont

caractérisés par une profonde analyse psychologique. L’objet de l’analyse n’est plus, comme

par le passé, l’homme en général mais un individu bien particulier dans des circonstances

particulières, avec des passions particulières et dépeint dans toutes les nuances de sa

psychologie. La passion dominante est l’amour. On retrouve cet intérêt pour l’analyse

psychologique et pour la description de la vie intérieure même dans les ouvrages qui ne sont

pas autobiographiques. Mais dans ce cas, les héros sont des personnages ou bons ou mauvais.

Cela est dû à une sommaire analyse psychologique, à l’influence de Byron. Dans le cas de Hugo,

son goût antithétique le pousse à présenter deux camps : un positif et un négatif.

- le réalisme : le Romantisme a exalté en même temps la fantaisie et le vrai. Le principe de la

liberté et de la sincérité dans l’art élargit le domaine d’observation de l’écrivain et le pousse à

6

6

7

7

1

/

7

100%