Annexe 1 : L`interdépendance des innovations.

1

Spé, Contenu, th1 : PT

CHAPITRE I : PROGRES TECHNIQUE ET EVOLUTION ECONOMIQUE

Concepts essentiels : innovation, entrepreneur, cycle long, destruction créatrice, rente de monopole, profit,

capitalisme, capitaliste.

Actualité : R et D, taille des entreprises, irrégularité de la croissance.

L’évolution consiste en deux types distincts mais étroitement liés : croissance et développement, quand ce

dernier est défini comme ce changement qualitatif « spontané et continu ».

Mettre en valeur le rôle de l’entrepreneur et les formes imparfaites de concurrence.

Montrer lien entre innovations et le caractère cyclique de l’évolution écoq rythmée par le processus de

destruction créatrice, mais se soldant par un des richesses

Prolongements : importance R-D, les effets de taille des entreprises sur l’innovation, la persistance de

cycles écoq liés aux changements technologiques.

Introduction : présentation de Schumpeter

Il est né en Moravie (empire austro-hongrois donc on dit qu’il est d’origine autrichienne) en 1883 l’année où Marx

est mort et Keynes est né, il est mort en 1950.

Son œuvre est fortement marqué par la sociologie allemande de Max Weber et l’éco de Karl Marx (mm s’il ne

partageait pas ses idées).

Mais on qualifie souvent ses travaux d’ « hétérodoxes » pour montrer qu’il est difficile de les classer dans une des

écoles de la pensée écoq.

Il se définit comme le théoricien du changement et des déséquilibres su système capitaliste dont la dynamique

repose sur le rôle de l’entrepreneur et la diffusion de l’innovation.

Oeuvre : La Théorie de l’évolution économique (1912).

I/ L’innovation, au cœur des cycles de croissance.

A. Sans entrepreneur, pas d’innovation.

1) L’entrepreneur, acteur essentiel. Doc 3 p 15

Q1 : Question 6, doc 3 p 15.

Il a le goût du changement, de l’énergie, de la volonté et une bonne connaissance du marché. Il a donc le goût du risque.

Q2 : Expliquez la phrase suivante : « et cette circonstance, en retour, explique l’importance des bénéfices qui peuvent

accompagner certaines réussites de ce type. »

Les innovations sont source de profit car elles vont susciter une nouvelle demande ou permettre de nouvelles conditions de

production.

Question 1 livre

L’entrepreneur renouvelle les conditions de la concurrence : en offrant de nouveaux produits ou en concevant de nouveaux processus de

production, il remet en cause les situations acquises.

La situation de monopole se trouve être à l’opposé de celle de la CPP.

Question : quels sont les deux types d’entrepreneurs distingués par Schumpeter ?

Schumpeter distingue deux types d’entrepreneurs : l’entrepreneur « innovateur » qui est celui qui prend des risques en introduisant de

nouvelles innovations et l’entrepreneur « copieur » qui adoptera les innovations qui rencontrent un succès.

Est-ce que l’entrepreneur se confond avec le propriétaire de l’entreprise ? Peut-il être salarié ?

Non, l’entrepreneur n’est pas forcément le propriétaire de l’entreprise.

Qu’est-ce qui distingue un entrepreneur d’un capitaliste ?

Entrepreneur et capitaliste ne se confondent pas. En effet le capitaliste a pour rôle d’avancer les fonds nécessaires pour que les innovations

soient mises en place. L’entrepreneur n’assume pas les pertes qui pourraient découler de son échec. L’entrepreneur n’est pas non plus un

gestionnaire, sa préoccupation principale n’étant pas l’équilibre comptable.

Ex de la SA où les propriétaires ne sont pas des entrepreneurs. Hoy : ce sont surtout les PME qui font les deux.

Qu’est-ce qui motive l’entrepreneur à innover ?

2

Spé, Contenu, th1 : PT

La recherche du profit mais ce profit n’est pas sa seule motivation (surtout s’il n’est pas propriétaire de l’entreprise...) L’entrepreneur

innove surtout plus par goût et par plaisir mais Schumpeter reconnaît quand mm l’innovation réussie confère temporairement une rente de

monopole à celui qui l’a mise en œuvre.

Pourquoi le profit est-il temporaire ?

On vient de dire que l’innovation réussie confère temporairement une rente de monopole (différence entre prix de vente et coût marginal : coût de la dernière

unité produite) à celui qui l’a mise en œuvre. C’est l’innovation qui crée le monopole. Mais c’est temporaire avant l’arrivée d’entrepreneurs copieurs attirés par

le profit à réaliser.

2) Les 5 grandes catégories d’innovation. Doc 4 p 15

Rappel : il ne faut pas confondre invention et innovation.

L’invention est l’apparition d’un objet ou d’un procédé qui n’existait pas auparavant. C’est une découverte scientifique ou

technique.

L’innovation est l’utilisation économique d’une invention. C’est la mise en application d’un principe théorique ou d’une idée

nouvelle. On va intégrer la découverte dans la production.

Ex : le rayon laser est une découverte scientifique qui est à la base de l’innovation (quand on l’utilise dans les entreprises, en

médecine il devient une innovation).

Q3 : Classez les innovations suivantes parmi les 5 grandes catégories de Schumpeter :

1 - Le compact-disc.

2 - L'accord signé entre Siemens et GEC-Alsthom le 24 juillet 1995 pour la mise en commun de leur force de vente de trains

à grande vitesse.

3 – La cosmétique pour homme.

4 - La pasteurisation.

5 - La fabrication d'éthanol comme carburant automobile à partir de végétaux.

6 - La vente par correspondance.

7 - L'exploitation du pétrole de la Mer du Nord.

8 - L'emballage tétrabrick.

9 - L'adoption des flux tendus.

10 - Le chariot de supermarché à casettes.

11 - La mayonnaise en tube.

12 - La télécopie et le minitel pour France Télécom.

RÉPONSE

A

Fabrication d'un bien nouveau

1, 4, 8, 10, 11

B

Introduction d'une méthode de production nouvelle

4,6,9, 10

C

Ouverture d'un débouché nouveau

5, 12, 3

D

Conquête d'une source nouvelle de matières premières

5,7

E

Réalisation d'une nouvelle organisation

2,

Une innovation relève parfois de deux types différents : 4 dans A et B, 5 dans C et D, 10 dans A et B.

B. L’innovation, source de croissance.

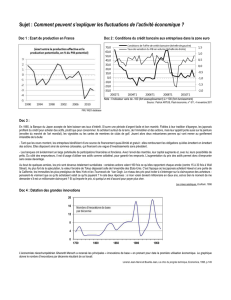

1) Les innovations apparaissent en grappes… Doc 5 p 15, annexe 1

Que signifie le fait que les innovations apparaissent en grappes ? (doc. livre)

Pour Schumpeter les innovations apparaissent en grappes, ce qui signifie l’apparition de plusieurs innovations en un court laps de temps. Une

innovation n’apparaît jamais seule, elle appartient à un groupe qui rassemble plusieurs innovations (elles se diffusent par vague).

1 Montrez que les innovations apparaissent en grappes et constituent des branches motrices à partir des exemples de l'automobile,

du CD et du micro ordinateur.

- Automobile : industrie pétrolière, pneumatiques, peinture, machines-outils... réparation, entretien, assurances...

- CD : lecteurs CD audio, CD vidéo et lecteurs, CD ROM... création et interprétation musicales, logiciels...

- Micro-ordinateur: disquettes, périphériques (imprimantes, modems, lecteurs CD...), logiciels, maintenance informatique...

2 Montrez que les innovations combinent les différents types évoqués par SCHUMPETER dans les mêmes exemples que la question

précédente.

- Automobile: nouveaux modèles, toyotisme, concentration (exemple : PSA).

- CD : nouveau produit, nouveau débouché pour l'édition (exemple : dictionnaire ou encyclopédie sur CD ROM) ou pour l'industrie musicale...,

avec d'immenses royalties pour l'inventeur Philips.

- Micro-ordinateur: nouveaux modèles (486, pentium ... ), nouveaux débouchés (les ménages pour une utilisation domestique et non plus

professionnelle...), concentration et guerre économique (IBM et Apple, IBM et Microsoft pour les systèmes d'exploitation).

Cette simultanéité résulte des effets d’entraînement que les innovateurs (entrepreneurs) exercent les uns sur les autres. Schumpeter nous

dit qu’il suffit que les entrepreneurs pionniers mettent en œuvre une innovation pour que d’autres suivent, percevant dorénavant le succès à

venir : quand l’entreprise réussit, d’autres innovations se succèdent, complémentaires de la première.

3

Spé, Contenu, th1 : PT

Annexe 1 : L’interdépendance des innovations.

Dans le secteur textile, la première invention notable a été appliquée au tissage : dès 1733, la « navette volante » est mise au point par John

Kay. Auparavant, c’était la dextérité du tisserand à faire passer la navette porteuse du fil de la trame qui commandait le rendement ; désormais, par un

système de cordes et de pédalier, la navette glisse rapidement dans une rainure et peut être aisément ramenée en arrière. L’accroissement de la

productivité qui en résulte provoque une disette de fils : à mesure que cette innovation se répand, la filature a de plus en plus de mal à suivre le rythme

du tissage.

Cela explique qu’au moment où le déséquilibre menace, de nouvelles techniques commencent à être mises en œuvre dans la filature. Une

série d’inventions y sont progressivement appliquées : […] [qui] permettent de produire des fils en plus grand nombre, de meilleure qualité, c’est-à-

dire à la fois plus fins et plus robustes, et adaptés à la fabrication de toutes sortes de tissus, notamment des mousselines.

Le déséquilibre s’inverse alors, le tissage est en retard sur la filature, jusqu’à l’utilisation du métier à tisser mécanique d’Edmund Cartwright

(1784) et l’application des perfectionnements successifs qui ont accru la capacité de production.

J. Ibanes, Développement économique et changement social, Borda, 1973.

Q4 : Comment, d’après l’annexe 1, s’explique l’apparition en grappes des innovations ?

C’est leur interdépendance qui explique qu’elles apparaissent en grappes. On voit que la filature et le tissage se stimulent

mutuellement. Une innovation dans un secteur nécessite le rattrapage rapide de l’autre.

Les grappes d’innovation apparaissent dans des branches motrices (live marge p. 34) provoquant des révolutions

technologiques souvent qualifiées d’industrielles bien que certaines d’entres elles débordent largement du cadre du secteur

secondaire.

Ce sont surtout les innovations majeures qui apparaissent en grappes et qui vont être interdépendantes ; les innovations

mineures apparaissent de manière continue dans le temps.

Q5 : Question 10, doc5 p 15.

2) … expliquant ainsi l’évolution cyclique de l’économie, 9 p 17

Q6 : Complétez le texte suivant, en remettant à leur place les exemples d’innovations proposés par Schumpeter : laine de la

Plata, les appareils électriques, les automobiles, les services ferroviaires, les fusions de sociétés, l'usine mécanisée, l'usine

électrifiée, la synthèse chimique, coton d'Amérique, cuivre du Katanga.

« De telles révolutions remodèlent périodiquement la structure existante de l'industrie, en introduisant de nouvelles

méthodes de production – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

, et ainsi de suite ; de nouveaux biens – tels que ………………………………………………………………………………….. ; de nouvelles formes

d'organisation – telles que ………………………………………….. ; de nouvelles sources d'approvisionnement – ………………………………………………

; de nouvelles routes commerciales et de nouveaux marchés pour les achats et les ventes. »

De telles révolutions remodèlent périodiquement la structure existante de l'industrie, en introduisant de nouvelles méthodes de production

- l'usine mécanisée , l'usine électrifiée

la synthèse chimique , et ainsi de suite ; de nouveaux biens -tels que les services ferroviaires , les automobiles , les appareils

électriques ; de nouvelles formes d'organisation

- tel-les que les fusions de sociétés de nouvelles sources d'approvisionnement - laine de la Plata cuivre du Katanga ,

coton d'Amérique ; de nouvelles routes commerciales et de

Complétez le document en remettant à leur place le! exemples d'innovations proposés par Schumpeter : laine de l~ Plata ; les appareils

électriques ; les automobiles ; les service! ferroviaires ; les fusions de sociétés ; l'usine mécanisée

l'usine électrifiée ; la synthèse chimique ; coton d'Amérique cuivre du Katanga.

Q7 : Quel est le phénomène décrit par les phrases suivantes du doc 9 p 17 ? Illustrez votre réponse.

« Ce processus de mutation industrielle … et la « dépression » est prédominante. »

Il s'agit du processus de destruction créatrice. L'apparition de « combinaisons nouvelles » concurrence les anciennes et finit pa les ruiner.

Par exemple, l'arrivée du chemin de fer a bien éviderr, ment constitué une formidable avancée, mais s'est en même temps traduite par la

disparition des courriers à chevaux.

Q8 : De quelle caractéristique majeure du système capitaliste ce phénomène est-il à l’origine ? Quelle phrase du texte y fait

référence ?

Il s'agit du caractère évolutionniste du capitalisme. Ce demie « n'est pas et ne pourrait être stationnaire ». Cette évolution

es cyclique, comme le montre la dernière phrase du document.

Annexe 2 : Schumpeter propose une nouvelle analyse pour expliquer ces cycles. [ ... ] L'introduction d'une innovation vient perturber une industrie en

modifiant les conditions de développement et de rentabilité. Une phase de croissance est alors engagée car l'apparition de l'innovation permet la

réalisation de profits qui attirent de nombreux entrepreneurs et qui dynamisent l'ensemble de l'économie. Pourtant, comme les firmes qui ont adopté

l'innovation en question se multiplient, la concurrence s'intensifie. Les avantages compétitifs se réduisent progressivement et les profits des

entrepreneurs s'érodent petit à petit. S'engage alors une phase de réorganisation à caractère récessif où de nombreuses entreprises vont disparaître et

où l'activité économique va ralentir. A. Karklins-Marchay, Joseph Schumpeter (vie, œuvres, concepts), Ellipses, 2004.

Q9 : Complétez le schéma ci-dessous à l'aide de l’annexe 2 et des mots suivants : Apparition d'imitateurs, Réduction des

profits, Concurrence, Réduction des avantages compétitifs, Profits, Dynamisation de l'économie, Disparition d'entreprises.

Introduction d'une innovation

Profits

Apparition d'imitateurs

Concurrence

Dynamisation de

l'économie

Croissance

1

2

4

Spé, Contenu, th1 : PT

Q10 : Explicitez les flèches numérotées.

Flèche 1 Les entreprises à l'origine de l'innovation réalisent un profit résultant d'une situation de monopole temporaire.

Flèche 2 Les imitateurs a profitent » de l'essor de l'activité liée à l'innovation. Ils peuvent ainsi bénéficier des possibilités de profits sans

avoir eu à supporter les coûts de l'innovation.

Flèche 3 : Au fur et à mesure de l'entrée dans la branche de nouvelles entreprises, l'offre augmente, les prix baissent, donc l'avantage

initial disparaît peu à peu.

Comment Schumpeter perçoit-il l’évolution économique ?

Evolution cyclique : il s’est appuyé sur les travaux de l’économiste russe Kondratieff qui avait mis en évidence dans les années 20 l’existence

de cycles d’une cinquantaine d’année ; Schumpeter a tenté d’expliquer l’existence de ces cycles.

Pour lui, l’innovation réalisée par l’entrepreneur est le principal facteur explicatif des cycles écoq : période d’expansion puis de

récession voire de dépression. Il a montré que le que les phases d’expansions écoq correspondaient à des périodes d’intenses

innovations.

Comment expliquez-vous la phase ascendante ? La phase descendante ?

- explication de la phase ascendante (phase d’expansion) : il explique l’apparition d’une grappe d’innovation par l’entrepreneur qui

est à la recherche du profit en période de récession. L’entrepreneur va tenter d’innover dans les cinq domaines proposés

les innovations sont donc à l’origine des cycles. Les innovations se traduisent par des investissements, une création d’emplois,

une hausse du pouvoir d’achat, une situation de monopole temporaire (grâce au nouveau produit) ou une baisse des coûts de

production (innovation de procédés) pour l’entreprise innovatrice qui multiplie les profits et les investissements. Ces profits

vont attirer des entrepreneurs copieurs, on va donc avoir une augmentation importante de l’investissement et de la production

(croissance). Les effets d’entraînement vont jouer aussi pour expliquer la phase d’expansion .

- phase de récession : la concurrence s’accroît entre les entrepreneurs (des entrepreneurs imitateurs viennent attirés par les

profits) et chacun veut conserver ses parts de marché. L’offre va devenir trop abondante par rapport à la demande. Ceci va

entraîner un baisse des prix et leur profits diminuent. Certains ne pourront plus rembourser leurs emprunts. De plus, la

demande se sature. On a donc une baisse de l’investissement et de la production et une répercussion catastrophique au niveau

de l’emploi.

Conclusion : ainsi, la récession succède à l’expansion jusqu’à ce que de nouveaux entrepreneurs arrivent avec de nouvelles innovations pour

relancer la croissance (voir après). Les innovations sont motivées par une recherche nouvelle de profit après une phase de ralentissement

économique.

Schumpeter voit dans les innovations survenant par vagues successives et périodiques l’explication des cycles longs qui semblent

caractériser les éco industrielles depuis la fin du 18ème. : chacun d’entre eux s’articule autour d’un petit nombre d’innovations majeurs,

suivies d’un grand nombre d’innovations mineures ou incrémentales.

le PT, source de destruction créatrice : Doc. 7 page 35

1) = 1 livre

Schumpeter emploie cette expression pour montrer que de nouvelles innovations vont venir remplacer les anciennes qui étaient devenues

obsolètes car les marchés commençaient à se saturer et la concurrence entre les entreprises a entraîné faillites, chômage voire

bouleversements des modes de vie (ex : le progrès dans l’agriculture ont provoqué un exode rural) d’où un ralentissement de la croissance.

De nouvelles branches se développent, condamnant les branches et entreprises dépassées ou incapables de s’adapter. Les entrepreneurs

sont donc incités à trouver des innovations majeures. Donc va se mettre en place les bases du futur essor écoq : naissances de nouvelles

activités, créations d’emplois, nouveaux modes de vie.

3) Et l’accroissement des richesses. 13 p 18

Q11 : A qui profitent principalement les progrès de productivité qui découlent des grandes innovations ?

La productivité, dans l’ensemble de l’économie, et le pouvoir d’achat (en mm temps que la structure sociale se transforme,

ce qui profite surtout aux ouvriers.

Le bilan écoq et social serait positif car les grandes vagues du PT auraient permis la croissance écoq et un progrès

social important : augmentation du niveau de vie, amélioration du confort (électricité), recul des maladies, …

Conclusion : profit et concurrence imparfaite. Annexe 3 et 4

Annexe 3 : Schumpeter se montre très critique à l'égard du modèle de concurrence parfaite sur lequel s'appuie la théorie néoclassique. Il ne se

Réduction des

avantages compétitifs

Réduction des profits

Disparition

d'entreprises

Récession

3

5

Spé, Contenu, th1 : PT

contente pas d'en souligner le caractère abstrait ou de constater que la concurrence « pure » est rare. Il va plus loin. D'une part, en insistant sur

l'importance des modifications qualitatives qui surviennent dans la sphère économique. D'autre part, en réfutant l'idée selon laquelle les pratiques

restrictives et la constitution de monopoles freineraient le développement économique.

Première limite : dans le modèle de concurrence parfaite, la variation des prix et des volumes constitue le seul facteur d'ajustement.

Pour Schumpeter, [...] dans l'économie réelle, la concurrence porte également sur les aspects techniques, l'innovation, le mode de production ou les

actions commerciales.

Les théoriciens orthodoxes perçoivent la concurrence comme un espace économique où les agents producteurs sont « identiques » et ne peuvent se

différencier que par les prix. Schumpeter souligne que [...] généralement, la concurrence ne vient pas de compétiteurs similaires mais de nouveaux

acteurs qui modifient radicalement les règles de concurrence grâce à l'innovation. A. Karklins-marchas, op. cit.

Q12 : Expliquez la phrase soulignée dans l’annexe 3.

Pour les néoclassiques, seule la concurrence pure et parfaite mène à l'optimum (i.e. permet de satisfaire le maximum de besoins pour un prix

minimum). Les pratiques restrictives (comme la fixation d'un prix plancher, la réglementation) empêchent la situation de s'équilibrer à

l'optimum. La constitution de monopoles entraîne la baisse de la production et l'augmentation du prix.

Q13 : Quelle conception de la concurrence Schumpeter développe-t-il ? Illustrez votre réponse. (A3)

Alors que pour les néoclassiques, la concurrence se fait exclusivement par les prix, Schumpeter montre que, dans la réalité,

la concurrence se fait aussi par la qualité des produits, la performance commerciale et surtout par l'innovation. Ainsi la

concurrence ne s'exerce pas entre produits semblables, mais entre produits anciens et nouveaux. Par exemple, dans le

domaine des écrans de télévision, la concurrence ne se fait pas entre TV de même type, mais entre les nouveaux modèles

intégrant l'innovation (LCD, plasma, HD, FHD... et les anciens, qui disparaissent progressivement.

Annexe 4 : En fait, cependant, il existe des méthodes supérieures accessibles au monopoleur, mais qui ne sont aucunement applicables ou le sont

moins facilement par une foule de concurrents : en effet, certains avantages, sans être absolument hors de la portée des entreprises opérant au niveau

concurrentiel, ne sont effectivement garantis qu'à celles évoluant au niveau monopolistique, quand, par exemple, la monopolisation élargit la zone

d'influence des meilleures têtes en réduisant celle des médiocres, ou parce que le monopole jouit d'un prestige financier infiniment plus grand. J.

Schumpeter, op. cit.

Q14 : Pourquoi, selon Schumpeter, le monopole n'est-il pas forcément mauvais ? (A4)

Parce qu'elle a une taille suffisante (à la fois en termes de capacité de production mais aussi en termes de puissance finan-

cière), la grande entreprise en position de monopole peut faire face à l'accroissement de la taille du marché (et donc

accroître l'offre) sans augmenter les prix (du fait des économies d'échelle). Ce qui contredit la thèse néoclassique.

II/ Qu’en est-il aujourd’hui ?

A. Le rôle majeur de la recherche-développement.

Quel lien faites-vous entre R-D, innovations et croissance ?

La RD est à l’origine de l’innovation qui elles mm vont être à l’origine de la croissance. On parle maintenant de

croissance endogène car on essaie d’expliquer l’origine de PT (avant PT exogène car on considérait ses déterminants

comme extérieurs à la sphère éco : le progrès scientifique). Ici, la RD est donc à l’origine des innovations donc de la

croissance.

1) Etat des lieux

Q15 : Questions 48, 49 et 50, doc 21 p 21.

Les gdes ent ont des moyens imp pour effectuer des dépenses en R-D et donc pour innover n’ont pas les PME. De plus, cela permet plus facilement la réalisation

d’éco d’échelle. Cert ent comme Microsoft donnent l’ex de société de très gdes tailles en situation de quasi monopoles (90 % des parts de mché) qui continuent

d’innover pour conserver leur situation. On peut voir ici que les rentes de monopole sont donc utiles car elles assurent une bonne rentabilité à l’activité de R-D.

Ainsi, la structure monopolistique est favorable à l’innovation.

La R-D, qui constitue un inv obligatoire pour toutes les grandes firmes, a-t-elle remplacé le pari de l’entrepreneur schumpétérien ?

Cependant remarquons que les ptes ent trouvent leur place également car elles sont aussi plus dynamiques et plus flexibles.

B. L’évolution économique confirme-t-elle l’analyse de Schumpeter ? doc 23, 24 p 22, annexe 5

Q16: Question 54, 55, 56, doc 23 p 22.

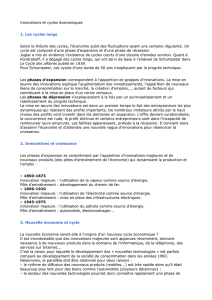

Pour les partisans de l’analyse schumpetériennne, la forte croissance des Trente glorieuses s’expliquerait par

des innovations fondamentales dont la généralisation du fordisme ou la création de nouveaux biens de cons°,

mais tous ces moteurs seraient en panne depuis le milieu des années 70 et aucune innovation majeure ne

parviendrait à les remplacer.

Annexe 5 : La fin d’un cycle d’innovations ?

On pourrait assimiler les Trente Glorieuses à une phase de diffusion des innovations de la fin du XIXème : automobile, biens

d’équipement durable… et la crise actuelle à leur saturation, tandis que se prépare la vague suivante qui serait électronique.

6

6

7

7

1

/

7

100%