1.1 Qu`est ce que la nouvelle économie

La nouvelle économie

1

1 Nouvelle économie et croissance : une

troisième révolution industrielle ?

1.1 Qu’est ce que la nouvelle économie ?

1.1.1 Révolution numérique et biotechnologique

1.1.1.1 La révolution numérique

La révolution numérique a trois intérêts. Elle réduit les coups de production (spécification, donc incorporation

d’un savoir dans le logiciel), diminue les coups de transactions, coups de contrats, coups de commercialisation.

Enfin, la nouvelle économie fluidifie la communication interne : Internet crée des systèmes internes de réseaux.

1.1.1.2 La révolution biotechnologique

OGM,…

1.1.2 Les caractéristiques de la nouvelle économie

C’est un processus d’innovation (application industrielle de l’invention).

C’est aussi le nouveau marché. En effet, pour qu’un marché existe, il faut un dispositif d’annonce

précisant la possibilité d’une transaction et un dispositif de publicité du produit. Internet répond à ces

deux conditions.

La nouvelle économie permet le recentrage sur les métiers de base, elle participe au processus

d’externalisation d’activités non spécialisées.

La nouvelle économie a un système de réseaux (coopération à distance, pack adaptés,…)

Elle a plus de transparence : les actionnaires contrôlent mieux le marché. Elle permet donc d’améliorer

l’économie de marché (donc gestion plus efficace et surveillance plus importante).

Enfin, elle permet la flexibilité du travail.

1.2 Progrès techniques et croissance : comment analyser l’impact

de l’innovation ?

1.2.1 Les explications exogènes

1.2.1.1 Analyse de Schumpeter

Joseph Aloïs Schumpeter prétend que l’innovation matérielle et de produits, l’innovation de procédé

(fordisme,…) et l’innovation commerciale (marketing) s’identifient suivant deux grands types :

Les innovations de produits

Les innovations de procédés

Selon Schumpeter, l’innovation fonctionne par groupe : une innovation principale entraîne par la suite une

multitude d’innovations secondaires. L’ensemble de ces innovations exercent alors un rôle d’entraînement sur

l’ensemble des activités économiques (exemple : machine à vapeur, son impact sur le chemin de fer). Le cycle

économique se superpose alors au cycle d’innovations.

Schumpeter n’explique cependant pas l’origine de l’innovation. Il distingue seulement deux types

d’entrepreneurs : ceux qui sont de réels innovateurs, et les autres, qui ne sont que des imitateurs.

2

1.2.1.2 La théorie néoclassique

La théorie néoclassique pose un postulat simple : Y = f(K, L) (avec Y la production, K le capital fixe et L le

travail). Le développement de l’analyse néoclassique se fait en deux étapes :

Création d’un coefficient de pondération : Y = Kµ + L 1-µ.

Carré, Dubois, Malinvaud montrent que 70% de la croissance ne s’applique pas par K ou L. La croissance est

expliquée par le résidu r : Kµ + L 1-µ + r. Ce résidu r est lié à l’innovation.

Cependant, ces analystes n’expliquent toujours pas, de même que Schumpeter ce qu’est réellement l’innovation.

Ils se contentent de l’inclure dans l’analyse économique. Il n’y a donc pas de lien de causalité clair entre

croissance et innovation.

1.2.2 Théorie de la croissance endogène

La théorie de la croissance endogène renverse le point de vue de l’innovation. Ainsi, l’innovation résulte de

l’accumulation des facteurs de productions :

Le capital fixe (selon Romer) : correspond à un effort de recherche et de développement qui constitue le

fondement de l’innovation.

Le capital humain : niveau de qualification de la main d’œuvre. Donc, l’innovation est de plus en plus

intégrée à tous les agents économiques : chercheurs, entreprises, banques, Etats,…)

Donc, aujourd’hui, l’innovation ne peut plus se passer d’une mise en réseau de la connaissance.

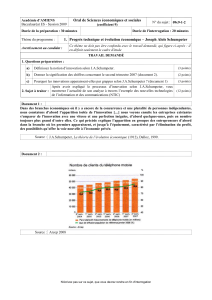

La mesure du poids des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) est rendue

difficile par l’absence d’harmonisation statistique internationale. En France par exemple, il n’existe pas de

groupe statistique NTIC. Aujourd’hui, le poids des NTIC est important mais tant à diminuer.

2 Innovation, productivité et croissance

2.1 Le paradoxe de la productivité

R. a énoncé le paradoxe de la productivité : « les ordinateurs sont partout sauf dans les statistiques

économiques ». Pourquoi les technologies de l’informations ont un impact si faible sur la production ? Trois

réponses :

Les effets d’apprentissages : la maîtrise de l’outil informatique prend du temps.

L’informatique elle-même ne génère pas de gain de production suffisant car l’utilisation de

l’informatique est prise dans un cadre légal et économique : gaspillage de temps (coûts de transactions).

Les ordinateurs forment une faible part du capital fixe de l’informatique.

De plus, l’impact des technologies de l’information sur l’organisation du travail est relatif : l’informatique a

supprimé des emplois non qualifiés pour en créer d’autres, qualifiés. Les technologies de l’information n’ont pas

desserré la hiérarchie : à l’ancienne s’est substitué une nouvelle, avec autant d’échelons. L’informatisation a

augmentée la parcellisation des taches et donc, augmentée les cadences. L’informatique, enfin, n’a pas amélioré

les relations de travail.

2.2 La crise de la nouvelle économie

2.2.1 Les risques systémiques

Entre 1994 et 2000 la valeur boursière moyenne des entreprises est multipliée par 6 alors que celle des

entreprises de l’Internet est multipliée par 30. Cependant, depuis 2000, elle s’est effondrée et est retournée aux

valeurs de 1994.

Il faut étudier le problème à partir du principe de la bulle spéculative. Cette analyse montre en effet l’écart entre

la valeur réelle de spéculation et la valeur nominale sur les marchés financiers. Entre 1994 et 2000, le

gonflement de cette bulle spéculative est due à deux facteurs :

L’effet de panurgisme,

3

La prophétie auto réalisatrice, qui consiste à acheter des titres d’une entreprise pourrie pour faire croire

que l’on peut en tirer des profits. Les autres investisseurs suivent, augmentant ainsi le capital de

l’entreprise qui peut alors, effectivement, relancer ses démarches bénéfiques et financières.

En 2000 s’observe alors un premier problème. Les entreprises du secteur sont surévaluées car beaucoup n’étaient

en fait pas rentables et se développaient en fait autour de titres à forts niveaux spéculatifs. S’ensuit alors un

second problème : dans la nouvelle économie, les organisations productives sont défaillantes car les procédés de

productions chaotiques (ce qui n’intéresse pas les investisseurs) : pas de gestion et de comptabilités claires.

Enfin, un troisième problème s’ajoute, juste histoire de vraiment foutre la merde : les Start Up sont vulnérables à

cause des innovations ou la faible pertinence des innovations. Ces trois problèmes sont à l’origine, depuis 2000,

du dégonflement de la bulle spéculative.

2.2.2 Les distorsions de concurrence

Les quasi monopoles tels que Microsoft posent d’insurmontables barrières à l’entrée et jouent sur l’asymétrie des

informations (différences entre les maîtrises de marchés, les concurrents n’ont pas accès à l’information).

2.3 Dans le futur

Le concept de la nouvelle économie est mort car l’économie traditionnelle à définitivement adsorbé la nouvelle

économie. Donc, pour les entreprises de la nouvelle économie, les règles de gestions sont les mêmes que pour les

autres entreprises.

Les technologies de l’Internet mettront cependant beaucoup de temps avant de se banaliser. La nouvelle

économie butte donc sur ces propres innovations.

1

/

4

100%