comment dépister une dyslexie chez un petit écolier

PORTIER Mélanie PE2 groupe 6 Année 2006-2007

VALIDATION DE FRANÇAIS

COMPTE RENDU DE LECTURE

COMMENT DÉPISTER UNE DYSLEXIE CHEZ UN PETIT ÉCOLIER ?

Pierre Debray-Ritzen & Flora J. Debray

Institut universitaire de formation des maîtres de l’académie de Versailles

Centre de Cergy-Pontoise

Professeur référent : Mr RAFONI

2

SOMMAIRE

Introduction

A/ Généralités sur la dyslexie

I - Définition

II - Historique

III - Les aspects neuro-psychologiques

IV - Répartition de la dyslexie

V - Les causes de la dyslexie

VI - Les conséquences de la dyslexie

VII - Dyslexie et méthodes d’apprentissage

B/ Le dépistage

I - Quand dépister une dyslexie ?

II - Comment dépister une dyslexie ?

III - La leximétrie

IV - La conversion de la leximétrie en points

V - L’examen général de l’enfant

C/ Les remèdes

I - La rééducation

II - Nécessité pour le dyslexique d’une meilleure insertion scolaire et sociale

D/ Conclusion personnelle

Annexes

Zones fonctionnelles du cerveau

Texte libre écrit par un enfant dyslexique

Extrait du tableau de conversion de la leximétrie en points

Exemples de rééducation

3

Introduction

Ce compte-rendu va porter sur P.Debray-Ritzen et F.J.Debray, Comment dépister une dyslexie chez un

petit écolier ?, Editions Fernand Nathan, 1979.

Ce livre traite de la dyslexie d’un point de vue de la neuro-psychologie. Il est destiné aux enseignants et

éducateurs afin de les aider à mieux appréhender ce problème grâce à une nouvelle méthode (pour cette

époque). De plus, la dyslexie étant encore mal connue à cette période, l’objectif est également d’informer

le plus grand nombre sur la manière de la dépister.

Les auteurs partent de constatations et d’observations sur ce fait à partir de leur recherche. En effet, Pierre

Debray est professeur de psycho-pédiatrie et directeur du comité de la dyslexie depuis 1977 et Flora

Debray médecin-phoniatre et chef du département de la dyslexie dans le service de psycho-pédiatrie.

A/ Généralités sur la dyslexie

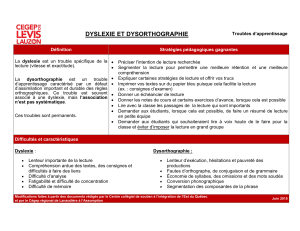

I/ Définition

« La dyslexie est une difficulté durable d’apprentissage de la lecture et d’acquisition de son

automatisme chez les enfants intelligents, normalement scolarisés, indemnes de troubles sensoriels ».

Le terme « durable » s’explique par le fait que l’enfant n’accède pas au stade de l’automatisme dans la

lecture qui constitue la troisième étape de l’apprentissage de la lecture après le stade logogrammique et

orthographique.

Le terme « intelligent » s’entend dans le sens où les enfants dyslexiques obtiennent plus de 90 points au

test d’intelligence de Wechsler.

« Normalement scolarisé » implique le fait que le contexte socio-culturel n’est pas pris en compte.

Enfin, l’expression « indemne de troubles sensoriels » précise que les organes sensoriels sont intègres.

Pour pouvoir parler de dyslexie, toutes ces conditions doivent être réunies.

II/ Historique

La lecture a 6000 ans, elle est la conséquence de l’agriculture, du commerce (besoin de contrats)

Pendant longtemps, elle fut avec l’écriture réservée aux clercs et scribes. Ce n’est qu’à la fin du 15e siècle

que Gutenberg invente la typographie qui en 500 ans allait gagner toute la civilisation.

En 1850, on comptait 30 à 40% d’analphabètes en France.

En 1882, Jules Ferry rend l’enseignement obligatoire et ce pourcentage descend à 3,4% en 1946 et c’est

au fur et à mesure d’une instruction scolaire généralisée que se sont révélés des cas de dyslexie. Attention,

la dyslexie est différente de l’analphabétisme mais le fait qu’il y ait de moins en moins d’analphabètes

permet de détecter de plus en plus de dyslexiques.

Les recherches sur ce sujet débutent en 1895 en Angleterre puis au début des années 1900 dans le reste de

l’Europe et aux Etats-unis

Le terme « dyslexie » est proposé par Hinshelwood en 1917. Ce trouble a donc un peu plus de 125 ans

(aujourd’hui, 2006) alors que la lecture en a 6000.

III/ Les aspects neuro-psychologique (Annexe 1)

Le cerveau est une masse de substance nerveuse qui occupe la cavité du crâne. Il peut être divisé en 4

lobes, chacun ayant une fonction déterminée :

Le lobe frontal : il concerne tout ce qui touche à la motricité

Le lobe temporal : il concerne tout ce qui a attrait à l’audition

Le lobe occipital : il concerne tout ce qui touche à la vision

Le lobe pariétal : il permet la reconnaissance tactile des objets et les activités gestuelles

4

Cependant les fonctions du langage (oral, lecture et écriture) ne sont pas localisées dans un lobe en

particulier. On distingue une aire à la jonction des lobes pariétal, occipital et temporal et une aire dans le

lobe frontal au-dessus de la scissure de Sylvius.

Comment se fixent en nous les informations que l’on reçoit ? Pourquoi le langage appartient à tous les

lobes ? Prenons l’exemple d’ « un crayon » pour un enfant :

1. l’enfant se saisi d’un crayon pour la première fois

2. le crayon va implanter sa signification dans le cerveau grâce à tous les stimuli (visuel, olfactif,

tactile…)

3. ces stimuli vont au cortex par des voies sensorielles nombreuses et ramifiées

4. ils passent par tous les lobes et laissent une trace (vision du crayon dans la zone occipitale,

impression tactile dans la zone pariétale…)

Cette trace qui existe sans être localisée peut être appelé un circuit. L’ensemble de ces circuits va

constituer la représentation de tous les phénomènes qui vont parvenir à l’enfant puis à l’adulte durant

toute sa vie.

5. la mère va prononcer le mot « crayon » et l’enfant va fixer une engrammation auditive verbale

à la signification de l’objet (trace précédente) grâce à un nouveau circuit

6. pour arriver au langage écrit, un nouveau circuit passant par tous les lobes va se mettre en

place (dans les lobes temporal et occipital pour créer le circuit auditivo-verbal et la

reconnaissance de l’alphabet phonographique puis le circuit se poursuit dans le lobe pariétal

pour le mouvement de la main et il se termine dans la lobe frontal pour l’exécution motrice.

Tous ces circuits sont donc très complexes et si l’un d’eux ne se met pas correctement en place lors des

apprentissages de l’enfance, cela peut entraîner des troubles plus ou moins graves.

IV/ Répartition de la dyslexie

Un peu moins d’un écolier intelligent sur dix présente une dyslexie plus ou moins

importante.

Concernant le sexe, il y a 3 garçons dyslexiques pour une fille.

Aucun rapport avec le milieu social.

Reconnu dans tous les pays.

V/ Les causes de la dyslexie

Le facteur génétique est prouvé en 1907.

Des souffrances cérébrales majeures ou mineures sont relevées de manière significative à

l’origine d’un bon nombre de dyslexies. (enfant prématuré, ayant eu une jaunisse très tôt,

subit un accouchement difficile…)

La méthode d’apprentissage de la lecture n’est pas en cause cependant, l’utilisation de la méthode globale

est désastreuse pour un enfant dyslexique et rend son repérage difficile. Il y a une tentative de la faire

disparaître.

VI/ Les conséquences de la dyslexie

1. problèmes en lecture puis orthographe

Tout le langage écrit est pauvre, bref, maladroit, mal construit. L’enfant est incapable de transformer avec

aisance sa pensée. (Annexe 2)

2. problèmes en calcul vers 9-10 ans

Ces problèmes sont dus à des difficultés de lecture et de compréhension des énoncés.

5

3. rejet de l’école car difficultés scolaires.

4. problèmes de comportements

Ces enfants ont tendance à se décourager et à s’enfermer dans des conflits pouvant entraîner une certaine

agressivité ou des comportements de fugue qui deviennent alarmant vers 12-13 ans car cela peut amener à

la délinquance.

D’autres présentent plutôt un repli sur eux-mêmes, une passivité ou encore des troubles du sommeil.

Quelles que soient les conséquences de ce trouble sur l’enfant, elles sont difficiles à assumer et

dommageables pour l’avenir de celui-ci. C’est pour cela qu’il faut les détecter le plus rapidement possible

afin de les déculpabiliser et les rééduquer.

VII/ Dyslexie et méthodes d’apprentissage

La dyslexie n’est absolument pas du à l’utilisation d’une méthode de lecture plutôt qu’une autre.

Cependant, l’utilisation de la méthode syllabique permet de détecter beaucoup plus facilement ce trouble

alors que la méthode globale est une catastrophe pour les enfants dyslexiques. En effet, ils ne

comprennent pas les mots donc ils essaient de se souvenir des formes pour prononcer ce qu’ils voient en

coïncidence avec ce qu’ils ont déjà entendu. Cette manière de faire provoque très souvent chez ses enfants

en malaise voir un dégoût de la lecture car ils sont conscients qu’ils n’y arrivent pas et essaient de faire

illusion pour cacher cette difficulté.

B/ Le dépistage

I/ Quand dépister une dyslexie ?

On ne peut faire de diagnostic avant l’âge de 7 ans, 7 ans et demi. Il faut attendre que la lecture est

été apprise et que les retardataires reviennent à niveau.

II/ Comment dépister une dyslexie ?

On peut se poser des questions lorsque certains signes nous interpellent comme :

Difficultés de lecture au CP avec de bons résultats ailleurs.

Confusion des sons proches (j-g ; p-b…) et inversion des lettres (crac- carc…)

8-12 ans, lecture lente, avec le doigt, hésitante de manière plutôt syllabique.

Les textes sont mal compris et mal retenus

Cependant, la meilleure et seule façon de dépister un dyslexique est de le comparer aux enfants de son

âge et à leur niveau de lecture. C’est ce que fait le test de leximétrie.

III/ La leximétrie (mesure de l’acuité lexique)

Elle est utilisée pour la première fois en 1940 aux Etats-Unis puis en 1958 en Angleterre.

En France, c’est le test de l’alouette de P. Lefavrais qui permet le mieux la leximétrie. Elle indique la

différence entre l’aptitude de l’enfant et la moyenne des enfants du même âge.

Bases et principe du test

Faire lire à haute voix le texte dénommé l’alouette et de juger de sa lecture selon 2 paramètres : le temps

de lecture et le nombre de fautes commises.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%