Cours d`urologie – néphrologie n°

1

Cours d’urologie – néphrologie

Date :Vendredi 19 décembre 2008 de 8h30 à 10h30

Professeur : MIGNON Françoise

Ronéotypeuse :LACIN Fatma

INSUFFISANCE CHRONIQUE (IRC)

ET

INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE

TERMINALE (IRCT)

2

PLAN

Introduction

I ) Caractéristiques de la Maladie rénale chronique.

A) Définition .

B) Histoire naturelle des maladies chroniques rénales.

C) Fonctionnement des néphrons restants en cas de réduction néphronique.

a) Altération et adaptation des fonctions exocrines des reins.

1) Polyurie osmotique.

2) Régulation bilan Na-k.

3) Acidose métabolique.

b) Altération et adaptation simultanée des fonctions endocrines(

IRC aiguë).

- Hyperparathyroïdie II dû au déficit accru en vitamine D3 active.

D) Importance de la correction des Troubles fonctionnels surajoutés.

a) La DEC : déshydratation extra cellulaire.

b) L’insuffisance cardiaque.

c) Adaptation de la posologie des médicaments.

E) Progression de l’IRC vers l’IRCT.

a) Modèle expérimental de Brenner : théorie de la réduction néphronique.

b) Physipathologie : le cercle vicieux.

c) Schéma d’évolution des néphropathies chroniques vers l’insuffisance rénale

terminale.

3

INTRODUCTION

-Nous avons vu, dans le premier cours, que si les vaisseaux du reins sont libres recevant la quantité de

sang nécessaire (soit un débit sanguin rénal représentant le quart du débit cardiaque) et que les urines

constituées s’écoulent par un appareil urologique en bon état ; alors le rein fonctionne correctement.

-Le deuxième cours nous montrait que la sémiologie néphrologique est essentiellement biologique. Ainsi

il n’y a pas de « malades fonctionnels » c’est à dire qu’une fois assuré que les deux reins sont biens

vascularisés, et drainés par les urètres et par le taux de créatinine plasmatique est normal, on peut affirmer

que rien ne relève de pathologies néphrologiques. Par exemple, si un patient ayant des problèmes psycho-

psychiatriques consulte parce qu’il n’urine plus avec un taux de créatinine plasmatique normal, vous

devez vérifier l’exactitude de cette rétention d’eau par la recherche d’une hyponatrémie conséquente.

Rappel sur physiologie des troubles hydroélectrolytiques :

La quantité d’eau dans le corps dépend du poids (60%) et se répartit en deux secteurs :

- 1/3 dans le secteur extracellulaire dont : 1/3 secteur plasmatique

2/3 liquide interstitiel (formation des oedèmes)

-2/3 dans le secteurs intracellulaire.

On réalise une néphrectomie bilatérale chez le rat, puis on le perfuse d’eau et un peu d’électrolytes pour

éviter l’hémolyse (gain hypotonique). Du fait de la baisse de l’osmolalité extracellulaire, l’eau va alors

aller partout dans des proportion égales ( hyperhydratation intra + extracellulaire avec baisse de la

natrémie)

-1/3 dans l’EC

-2/3 dans l’IC

Si à la place on lui perfuse un soluté physiologique (sérum : ce qui reste après la coagulation du sang,

dire perfuser du sérum en réa une expression fausse) à 9g/L de Chlorure de Sodium Nacl (gain

isotonique)

L’eau aura tendance à sortir en EC et l’absence de réponse rénale adaptée aboutira à des oedèmes dans le

liquide interstitiel (complication œdème pulmonaire).

Une autre réflexion concerne la réanimation hydroélectrolytique qui consiste à déterminer les quantités

d’eau et sel qu’il faut perfuser chez un grand opéré en post-opératoire .Cela est simple quand les reins

sont normaux, mais plus difficile les reins sont insuffisants où la prescription nécessite une précision

supérieure. En effet plus les reins sont insuffisants plus leur adaptation est difficile.

Rappel Anatomie : les reins sont constitués de néphrons serrés les uns contre les autres.

4

I) Caractéristiques de la Maladie rénale chronique.

A) Définition.

-L’IRC = insuffisance rénale chronique est l’adaptation des reins qui ont perdus des néphrons mais qui

vont quand même fonctionner pour aider le corps à garder le plus longtemps possible son homéostasie (

attention à ne pas confondre avec IRC= insuffisance respiratoire chronique).

-L’IRCT (= insuffisance rénale chronique terminal) un terme plus spécifique à la néphrologie, représente

le stade de l’IRC où le début d’un traitement substitutif, i.e le remplacement des reins/dialyse ou une

transplantation ou les deux, devient nécessaire.

-Les malades ne survivent que si ils ont accès à un moyen artificiel de vie sans reins. Ce terme est passé

dans le langage courant et il incombe de rassurer les patients alarmés sur le fait que terminale ne signifie

pas « mort inévitable ».

B) Histoire naturelle des maladies chroniques rénales.

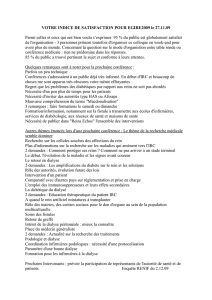

200

mol/l

Pcr (µmol/L)

(µmol/L)

10

50

100

Néphrons résiduels

Temps ann

a(ann

é

es

)

IRC pré-dialyse

Dialyse

Début néphropathie

DFG

%

1000

5

.Ce schéma représente l’évolution dans le temps de fonction rénale évaluée par la DFG (force des reins)

et le taux de création plasmatique depuis le début de la maladie rénale qui peut altérer soit :

-le faisceau du rein

-le glomérule

-les vaisseaux du rein

-le tissu interstitiel

Jusqu’à la dialyse, il y a une perte progressive des néphrons. Dans un premier temps, la fonction rénale est

maintenue (DFG à 100% et PC normal) puis le DFG commence à baisser graduellement à partir de la

mort de 20-30% de néphrons. Quand il reste moins de 50% de néphrons fonctionnels, on commence à être

en insuffisance rénale chronique mais attention quand il y a encore 50% de néphrons qui existent dans un

rein unique ou la moitié répartit dans un rein et dans l’autre, il n’y a pas d’insuffisance rénale. La

meilleure preuve clinique est le fait que les personnes ayant fait don d’un de leur rein pour un de leur

proche peuvent très bien vivre sans être insuffisant rénal. Parallèlement, plus les néphrons meurent plus

l’insuffisance rénale est grave et plus le taux de créatinine plasmatique va augmenter. Quand il ne reste

environ plus que 10% des néphrons, le patient entre alors en IRCT où le recours à la dialyse s’impose.

C) Fonctionnement des néphrons restants en cas de réduction néphronique

Pendant la période où la fonction rénale s’altère progressivement sans être catastrophique, les néphrons

qui restent vont adapter leur fonctionnement pour maintenir en permanence l’homéostasie du corps.

L’adaptation est donc une constante qu’il faut bien comprendre.

a :altération et adaptation des fonctions exocrines du rein

- 1) Le rein a pour fonction d’éliminer de l’eau avec des déchets azotés qui sont des substances

osmotiquement actives : ainsi l’urée est une petite molécule filtrée par le glomérule. La destruction

néphronique a pour effet une élévation de la concentration d’urée :

-dans le sang( osmolalité plasmatique)

-mais aussi dans l’urine primitive(début TCP : a la même composition que le

sang pour les substances qui diffusent)

Cette surcharge osmotique va entraver la réabsorption de l’eau dans le TCP où la majeure partie a

lieu(66%) : on parle de diurèse osmotique, i.e un surcroît du volume urinaire quotidien par effet

osmotique.

N.B : Quand la réabsorption de l’eau est insuffisante, même une sécrétion et activité maximale de l’ADH

Adaptant la perméabilité du tubule collecteur ne permettrait d’équilibrer efficacement le bilan de l’eau.

Le patient ne s’aperçoit de sa polyurie qu’essentiellement la nuit(pas le jour) où il commence à se lever

pour uriner des volumes importants accompagnée d ‘une forte soif obligatoire consécutive.(comme dans le

diabète mal équilibré).

La polyurie osmotique avec polydipsie est donc le premier mécanisme d’adaptation afin de maintenir

l’élimination au maximum des déchets du métabolisme.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%