Article - LivresChauds

Article.y.aura.t.il.retour.au.Programme.d.ajustement.structurel.au.Maroc.

La Vie éco 09 08 2012

Article de : Rachid Achachi & Alié Dior Ndour

Programme d'ajustement structurel : l'inévitable retour ?

Un compte courant à -2 milliards de DH en 1982, une inflation à 10.5%, un

taux d'épargne négatif, les déséquilibres des années 70 avaient précipité le Maroc

dans un douloureux programme d'ajustement structurel. L'économie est

maintenant plus moderne et plus diversifiée, mais elle crée toujours des déficits .

L'accélération des réformes structurelles est indispensable pour remettre de l'ordre

dans les comptes publics et améliorer la compétitivité de l'économie.

L’année 2012 s’annonce des plus difficiles pour l’économie marocaine.

Aggravation des déficits de la balance des paiements et des comptes de l’Etat, hausse

de l’encours de la dette publique, baisse tendancielle des réserves de change qui

couvrent aujourd’hui moins de quatre mois d’importations, ralentissement du rythme

de croissance du PIB, récession économique des principaux partenaires

économiques… Tout cela n’est pas sans rappeler la situation précédant l’application

forcée par le Maroc d’un programme d’ajustement structurel (PAS) en 1983, dont les

conséquences sur le plan social ont été douloureuses.

Certes, il y a bien des différences notables entre les périodes 1973-1983 et 2008-

2012, sachant que le Maroc a opéré un saut qualitatif à travers la libéralisation et la

modernisation progressive de son économie. Pour Mohamed Berrada, professeur

d’économie et ancien ministre des finances au cours des années 1990, «le contexte

économique national et international de 1983 n’a strictement rien à voir avec celui

que nous vivons aujourd’hui». Seulement, la situation actuelle de l’économie

marocaine peut tout à fait avoir, à moyen terme, les mêmes conséquences que celles

de la situation économique d’avant 1983.

1973-1983 : de l’euphorie à la crise

Comment était le Maroc à l’orée des années 1980 ? Après trente années de forte

croissance de la quasi-totalité des pays développés entre 1945 et 1973 (période que

les économistes ont baptisée les Trente glorieuses), l’économie mondiale avait connu

un coup d’arrêt dû entre autres au premier choc pétrolier en 1973. L’embargo décrété

par les pays arabes membres de l’Organisation des pays producteurs de pétrole

(Opep) contre les pays occidentaux, qui avaient soutenu Israël lors de la guerre du

Kippour, avait provoqué une brusque flambée des cours du pétrole, au moment où les

grandes économies commençaient à s’essouffler.

Les prix du baril étaient passés de 3 à 12 dollars en un an. Il s’en est suivi un recul de

croissance dans la plupart des pays développés, accompagné d’une forte hausse du

chômage et d’une inflation galopante, sans compter le désordre monétaire engendré

par l’abandon par les Etats-Unis du régime de changes fixe au profit du flottant. Les

pays en développement importateurs de pétrole avaient durement accusé le coup. Le

Maroc était, bien entendu, dans le lot.

Au cours de la décennie 73-82, la croissance économique du Royaume était fortement

dépendante de l’agriculture et donc des aléas climatiques. La demande intérieure se

résumant à l’époque aux seules dépenses des couches moyennes et aisées et aux

dépenses publiques, elle ne pouvait donc pas constituer, à elle seule, la base d’une

dynamique de croissance, malgré les efforts entrepris par l’Etat comme, par exemple,

l’augmentation des salaires des fonctionnaires de 26%, rendue possible par le

triplement des prix du phosphate entre 1973 et 1974.

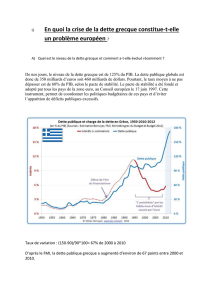

La forte corrélation entre le PIB agricole et le PIB global explique donc largement la

forte volatilité de la croissance économique tout au long de la décennie. De 5,6% en

1974, le taux de croissance était monté à 10,8% en 1976 avant de tomber jusqu’à -

2,8% en 1981. La reprise de 1982 ne fut qu’une illusion parce que le pays était déjà

confronté à une situation difficile.

Mais avant d’en arriver là, la volonté des pouvoirs publics était, pour doper la

croissance, d’axer la stratégie économique sur les exportations. Ce choix s’est

concrétisée par la mise en place du plan quinquennal de 1973-77, fondé sur une

politique de substitution aux importations, de grands projets d’infrastructure

(barrages, routes, industrie,…) et un protectionnisme censé protéger l’industrie

naissante, plan rendu possible, rappelons-le, par le triplement du prix du phosphate.

La forte hausse des dépenses publiques et d’investissement, que l’on peut aussi

expliquer par l’exécution du programme d’équipement intensif du plan (1973-77) et

la hausse des dépenses militaires (conflit du Sahara), était liée à cette orientation

économique.

Cependant, malgré les revenus du phosphate et la croissance des recettes fiscales et

non fiscales, les dépenses étaient telles que le recours à l’endettement extérieur était

devenu une nécessité. L’Etat ayant entretemps été surpris par le retournement brutal

des cours du phosphate, à partir de 1975. L’endettement n’a donc cessé de progresser

en passant de 22,4% du PIB, en 1974 à 53,38% en 1981.

En outre, la politique monétaire expansionniste destinée à accompagner la politique

de relance par les investissements a provoqué une situation permanente de forte

inflation avec une moyenne de 10% sur la période 1973-1983 (pic de 17,5% en

1974), aggravée par un très faible niveau de concurrence dans le secteur privé, dû à

une situation de marché monopolistique et de rente, dont l’effet immédiat fut une

sous-utilisation des capacités productives, et la non-nécessité d’une recherche de

réduction des coûts de production.

A ces contraintes, il s’est ajouté, malgré tous les efforts de l’Etat, que la contribution

du commerce international à la croissance était négative

(-2 points du PIB) durant la période 1975-1981, du fait du recul de la demande

mondiale causé par la récession économique, mais aussi d’une progression plus

importante des importations par rapport aux exportations, suite notamment aux chocs

pétroliers (1973 et celui de 1979 engendré par la guerre Iran-Irak). Ce qui a provoqué

un déficit de la balance des paiements courants tout au long de la période citée. De -

504 MDH, le gap avait atteint -1,86 milliard en 1981.

Une croissance qui alimente le déficit des comptes extérieurs

La convergence de tous ces déséquilibres intérieurs -malgré une restriction des

dépenses en 1978- et extérieurs n’a pas manqué de peser sur la croissance, dont la

tendance fut baissière tout au long de la décennie. Le plus grave est qu’elle a

débouché sur une situation de quasi-cessation de paiement.

Au printemps 1983, les réserves en devises ne représentaient plus que 0,4 mois

d’importation, ce qui avait poussé l’Etat à restreindre les achats à l’étranger et à

solliciter l’aide du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque Mondiale

(BM). Un programme d’ajustement structurel fut mis en place, et le Maroc obtint le

rééchelonnement de sa dette extérieure par le club de Londres (dette privée) et de

Paris (dette publique).

Ce fut le début d’une longue période de sacrifice qui a pris fin en 1993. L’Etat était

conduit à réduire ses dépenses (consommation et investissement) d’où des effets

désastreux sur le plan social. Mais sur la même période, l’épargne intérieure s’est

améliorée, tout comme les réserves de devises (0,4 mois entre 1981 et 1985 contre

2,8 mois entre 1986 et 1993). De même, l’inflation a été mieux maîtrisée. Ce qui était

parmi les objectifs.

Qu’en est-il de la situation actuelle? Etablir un parallèle entre la crise mondiale de

2008 et celles qui l’ont précédée est a priori tentant. Toutefois, bien qu’il y ait des

similitudes entre elles (hausse des prix du pétrole et des autres matières premières,

crise financière, chômage de masse…), le fait qu’elle ait eu lieu dans un cadre de

mondialisation avancée, de financiarisation poussée des économies développées et de

délocalisations massives des industries européennes et américaines dans les pays

émergents fait que les moyens classiques de sauvetage et de résorption de la crise

sont quasiment inefficaces.

C’est en fait une remise en cause profonde de tout un système économique auquel

cette crise a donné lieu, à savoir l’école néolibérale avec toutes les hypothèses qui lui

sont inhérentes (autorégulation du marché, anticipations rationnelles des agents

économiques, libre-échange, monnaie unique, efficience des marchés financiers…).

Cette crise, contrairement à toutes celles qui l’ont précédée, est caractérisée par une

situation déflationniste et de resserrement du crédit aussi bien dans la zone euro

qu’aux Etats-Unis, malgré les politiques monétaires expansionnistes.

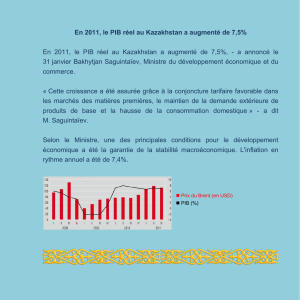

Sur le plan national, et malgré les efforts entrepris par l’Etat durant et après le PAS en

vue de dynamiser le marché intérieur à travers une politique de modernisation et de

privatisation de plusieurs entreprises publiques, de libéralisation du système financier

en vue d’optimiser l’allocation des ressources financières, et d’ouverture de

l’économie, la croissance économique reste dépendante de l’évolution du PIB

agricole. Toutefois, le développement de plusieurs secteurs dynamiques, tels que le

textile, les mines, le BTP, le tourisme, les industries de pointes et d’autres activités de

services a permis de réduire l’intensité de cette liaison. En d’autres termes, et

contrairement aux années 1970, les bases de l’économie sont en train d’être élargies.

Parallèlement, la croissance est devenue plus dépendante de la demande intérieure

(les deux tiers du PIB en proviennent à l’heure actuelle), chose permise en grande

partie par la politique de désencadrement du crédit des années 1990-2000 avec

comme résultat immédiat le développement du crédit à la consommation et, un peu

plus tard, le boom de l’immobilier. Corrélativement, l’inflation a été maîtrisée par le

biais de la mise en place d’une politique monétaire prudente interdisant le recours à la

planche à billets pour financer les déficits. Cela a été rendu possible par

l’indépendance politique de la Banque centrale vis-à-vis du gouvernement consacrée

par ses nouveaux statuts. Ces réformes ont permis à l’économie marocaine d’opérer

un saut qualitatif qui s’est traduit par «une meilleure maîtrise de la situation

macroéconomique interne», souligne le professeur Berrada.

Il reste toutefois que ce modèle de croissance fondé sur la demande intérieure est

nourri en grande partie par les importations, situation aggravée par des accords de

libre-échange dont le Maroc n’a pas encore ou peu profité, faute de pouvoir répondre

à la demande des partenaires commerciaux par une offre diversifiée et

concurrentielle. Cet état ne manque pas de nourrir un déficit commercial de plus en

plus pesant. Des efforts en vue «d’endogénéiser» la croissance restent à entreprendre

à travers une augmentation des capacités de financement et de production en interne,

soutient Larabi Jaidi, professeur d’économie.

Le recours à la dette extérieur inévitable pour éviter un effet d’éviction

Cela dit, la gestion active de la dette extérieure adoptée par le gouvernement

marocain durant les années 90 et qui s’est faite par le biais d’une conversion de la

dette en investissements privés et par un renforcement de la part des institutions

internationales au détriment des créanciers bilatéraux (Club de Paris…) a permis de

ramener le poids de la dette à un niveau soutenable pour l’économie marocaine. La

dette publique extérieure qui représentait 46,7% du PIB en 1998 ne représente plus

que 23,51% en 2011.

A cet égard, on souligne qu’il est admis que la capacité d’un État à rembourser sa

dette est fonction des ressources qu’il peut mobiliser, et celles-ci sont fonction de la

taille du PIB puisqu’elles proviennent, pour l’essentiel, de prélèvements obligatoires

assis sur l’activité économique du pays. L’importance économique d’une dette

publique est donc proportionnelle au PIB du pays.

Cependant, est-ce la bonne méthode d’estimation ? Si c’est le cas pour les pays de la

zone euro, c’est bien parce que leurs PIB et leurs dettes extérieures sont généralement

libellés dans la même devise, à savoir l’euro.

Dans ce cas, une croissance du PIB peut exprimer une augmentation des capacités de

remboursement de la dette, par le biais d’un excédent budgétaire. Pour le Maroc, il

serait plus pertinent de rapporter la dette extérieure à la seule variable capable de

dégager un excédent en devises, donc au solde de la balance des paiements courants

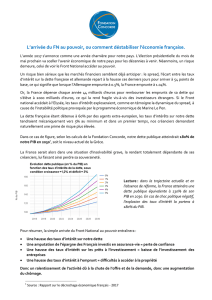

qui est dans le rouge depuis 2008. L’année 2011 s’était terminée sur un déficit de 3,9

milliards de dollars (35 milliards de DH).

La grande équation pour les pouvoirs publics réside dans le déséquilibre de la balance

commerciale qui n’arrête pas de se creuser malgré une croissance des exportations.

Qui plus est, les recettes touristiques et les transferts des MRE, après avoir

régulièrement progressé en dépit des difficultés conjoncturelles sur le plan

international, montrent des signes d’essoufflement.

Au premier trimestre 2012, les recettes MRE ont fondu de 12% à 15,8 milliards de

DH avant de se redresser à fin mai (+2,1%). Dans le même temps, les recettes

touristiques ont stagné (-0,6%). Pour le reste de l’année, l’évolution reste incertaine

tant les pays émetteurs sont cloués par la crise. A la fin du premier semestre, les

réserves de changes ne représentaient pas plus de 4 mois et 10 jours d’importation

selon Bank Al-Maghrib et à fin juillet on est descendu sous la barre des 4 mois.

C’est donc dans le déficit de la balance courante que réside, comme le souligne

Mohamed Berrada, le principal danger pour l’économie marocaine. Cette thèse est

également soutenue par Larabi Jaidi pour qui la dépendance de l’économie marocaine

vis-à-vis de secteurs fortement impactés par la conjoncture internationale tels que le

tourisme ou encore les transferts des MRE pour le financement du déficit commercial

est problématique.

En définitive, «la possibilité d’avoir une crise économique grave aux conséquences

sociales lourdes dans les prochaines années n’est pas à exclure», craint Mohamed

Berrada.

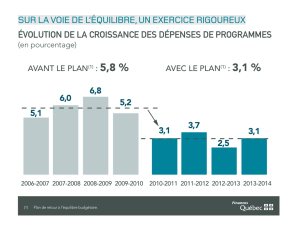

Dans un contexte de baisse des ressources en devises, le déficit budgétaire qui

représente 6,2% du PIB pour l’année 2011 d’après les chiffres du ministère des

finances et qui pourrait avoisiner le même niveau à la clôture de cette exercice

budgétaire est jugé «très grave compte tenu de la conjoncture économique actuelle»

car, premièrement, il est à l’origine de l’accroissement de la dette publique intérieure,

mais aussi parce qu’il pousse de plus en plus le Maroc vers l’endettement sur les

marchés financiers internationaux en vue d’éviter un effet d’éviction des liquidités

sur le marché intérieur.

Le second point est le poids énorme que constitue la charge de compensation sur le

budget de l’Etat. Sans une réforme en profondeur de l’appareil productif et du tissu

économique, on ne fera que repousser l’inévitable. Que faire ? Il est évident que la

cartographie du tissu économique du Maroc a radicalement changé par rapport aux

décennies 70 et 80, même si un travail de fond est nécessaire pour améliorer la

compétitivité du secteur industriel. En dépit des turbulences, les fondamentaux sont

plus solides, ce qui est confirmé, entre autres, par le maintien de l’investment grade

du Maroc.

Dans le rapport à mi-parcours d’évaluation de la mise en œuvre du cadre de

partenariat stratégique 2010-2013 avec le Maroc, la Banque mondial indique aussi

avoir relevé de nets progrès dans la plupart des secteurs. Les réformes structurelles en

cours, dont celle de la compensation -gouffre à milliards- devraient permettre au

Royaume de renforcer les acquis.

La solution n’est donc possible que sur le moyen voire le long terme, mais il faut les

accélérer dès à présent et entamer ce qui ne l’est pas encore pour éviter de tomber

sous la coupe des créanciers. Hier, c’était le Mexique et l’Argentine qui avaient fait

les frais de leurs errements. Aujourd’hui, les pays du sud de la zone euro ne savent

plus à quel saint se vouer. Les situations ne sont certes pas comparables. Mais il est

certain que des déséquilibres persistants, pour ne pas dire structurels, enfantent des

situations identiques.

Rachid Achachi & Alié Dior Ndour

1

/

5

100%