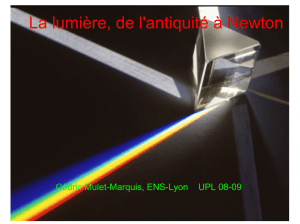

Lumière

Histoire de l’étude de la lumière

a Lumière : elle apparaît évidence et simplicité : mais qu’est-elle réellement ?

Corps ou mouvement d’un corps

Substance spécifique ou mouvement spécifique

Jusqu’au XVIIIe siècle, les hypothèses sur la nature ondulatoire ( de onde) ou corpusculaire ( de corps) de la

lumière, sur son mode de propagation par l’émission de corpuscules ou par vibrations n’étaient aucunement

essentielles. La lumière était considérée :

soit comme un milieu continu, « feu artiste » susceptible d’un mouvement d’ensemble

soit comme une structure corpusculaire donc discontinu

Du continu au discontinu, ce n’est qu’une affaire d’échelle, et ce n’est alors pas primordial

Puis certaines contradictions vont apparaître (voir apposition entre les Principe de moindre action (Maupertuis)

et Principe de moindre temps (Fermat)).

Dès lors apparaît la notion de dualisme onde corpuscule

L

Extrait de l’Encyclopædia Universalis :

LUMIÈRE - Histoire des idées

La lumière est facilement associée à une notion

d’évidence et de simplicité dont elle reste le symbole. La Genèse

affirme que la lumière fut créée le premier jour, précédant ainsi

largement une complexité du monde sans cesse accrue.

Pourtant ce phénomène, le plus directement associé

aux manifestations du monde sensible et aux perceptions

visuelles immédiates, se révèle bientôt très mystérieux. «Nous

saurions beaucoup de choses, affirmait Louis de Broglie, si nous

savions ce qu’est un rayon lumineux.»

Si l’on essaie de formuler les questions qui se posent

actuellement sur la nature de la lumière, on constate bien vite que

la forme même des questions ne peut se transposer dans le passé

sans d’essentielles modifications. Dès que les notions de

corpuscule et de milieu prirent un sens précis, au XVIIe siècle,

on a pu, en effet, se demander si la lumière était un corps, ou

bien, au contraire, le mouvement d’un corps; s’il s’agissait d’une

substance spécifique ou bien d’un mouvement spécifique. Dans

l’Antiquité, cette distinction n’avait pas beaucoup de sens car la

notion de milieu, support de vibrations, mais dépourvu lui-même

de mouvement d’ensemble, était à peu près inconnue. C’est dire

que, jusqu’au XVIIIe siècle, les hypothèses sur la nature

ondulatoire ou corpusculaire de la lumière, sur son mode de

propagation par l’émission de corpuscules ou par vibrations

n’étaient aucunement essentielles. On pouvait parfaitement

concevoir la lumière comme un milieu continu, comme un «feu

artiste», susceptible de déplacement d’ensemble. On pouvait

aussi lui attribuer une structure corpusculaire, réduction non

spécifique d’un objet macroscopique avec toute sa diversité. Les

notions de continu et de discontinu se rattachent alors à une

question d’échelle, mais ne sont pas primordiales. De même, le

mode de propagation n’est pas essentiel tant que l’on ignore les

propriétés d’un milieu.

Au fur et à mesure que se précisent les notions de

milieu et de vibrations, la question de la nature de la lumière –

substance spécifique ou mouvement spécifique – se pose avec

plus d’acuité. Il est remarquable que, dans cette évolution, la

lumière ne cesse de se présenter comme un phénomène

d’exception : ses manifestations les plus simples, les phénomènes

de réfraction, montrent qu’elle ne se comporte pas comme une

particule matérielle usuelle: dans un milieu plus dense, les rayons

lumineux se rapprochent de la normale alors qu’une pierre, jetée

dans l’eau, s’en écarte. Une vue plus approfondie de la situation

conduit à de profondes difficultés dès qu’on veut rapprocher le

principe de la moindre action (Maupertuis) appliqué à un

projectile matériel d’un principe du moindre temps (Fermat).

Finalement, au début de ce siècle, la lumière semble

bénéficier d’un célèbre dualisme: elle se manifeste tantôt comme

onde, tantôt comme corpuscule. C’est un tel dualisme que la

mécanique ondulatoire va étendre à la propagation de toute

particule matérielle.

Ainsi, la lumière s’affirme comme un phénomène

d’exception: en relativité, les trajectoires des rayons lumineux

définissent le cône isotrope délimitant le passé et le futur de

chaque observateur. En mécanique ondulatoire, les théories de la

lumière ont servi de modèle pour prévoir l’existence d’une «onde

associée» au mouvement de chaque particule. Néanmoins, la

coexistence de l’onde et du photon a soulevé maints problèmes.

Ainsi, la simplicité primitive de la «lumière du

premier jour» devient la complexité qui accompagne les

fondements mêmes de la physique et rassemble, en grande partie,

ses difficultés.

1. Les théories archaïques

Les théories archaïques concèdent à la lumière une

sorte de prédominance mythique. Il s’agit alors d’un Feu qui

constitue la forme primitive de la lumière. Dans la physique

d’Héraclite d’Éphèse (VIe siècle av. J.-C.), ce feu réalise l’unité

de toute chose; il constitue la règle des transformations de la

matière et préside à ses bouleversements.

Pour les pythagoriciens, la lumière permet une

harmonisation de la connaissance; c’est un feu visuel adapté à la

diversité du monde qu’il permet d’explorer.

Les théories archaïques vont bientôt se fragmenter en

plusieurs courants, sans cesser de constituer des théories de la

vision beaucoup plus que des théories sur la nature de la

lumière. La question qui se pose est en effet «Comment

voyons-nous?» et non pas «Quelle est la nature de l’agent qui

nous permet de voir?». Selon la réponse à cette première

question, on peut distinguer trois types de théories: la lumière

peut, en effet, avoir sa source dans les objets eux-mêmes

(théories du feu externe), dans l’œil qui voit (théories du feu

visuel), ou bien dans les deux à la fois. Notons que dans toutes

ces conceptions, la nature continue ou discontinue de la lumière,

son mode de propagation (mouvement spécifique d’un milieu ou

émission de corpuscules) ne jouent qu’un rôle très accessoire.

Théories du feu externe

Empédocle d’Agrigente propose un cosmos fondé sur

la présence de quatre éléments (feu, air, eau, terre). Le premier

d’entre eux, le plus subtil, s’apparente à la lumière sans toutefois

se confondre avec elle. Plus tard, Aristote essaiera de rattacher

les propriétés de la lumière à la propagation du feu dans le

diaphane, à ses altérations spécifiques au sein des milieux

transparents. Ces modifications vont-elles conduire déjà à

supposer des mouvements de type vibratoire? L’ambiguïté de la

physique d’Aristote permet difficilement de souscrire à une

opinion aussi tranchée que soutiendront plus tard de nombreux

disciples. D’autre part, dès l’époque de Leucippe de Milet

(VIe siècle av. J.-C.), certaines théories du feu visuel avaient

décomposé ce feu en micro-objets, les eidola , images fidèles et

réduites des corps matériels. Cette miniaturisation qui conserve

au corpuscule lumineux les multiples qualités de l’objet s’affirme

chez Épicure, dont la théorie sera vulgarisée plus tard par

Lucrèce. Les «simulacres» qui produisent alors la vision et même

les phantasmes des rêves possèdent toutes les qualités des corps

dont ils proviennent.

Au contraire, ces micro-objets vont se fragmenter,

soit d’après un atomisme des qualités (chaque micro-objet

correspond alors à une propriété, couleur, odeur, etc.,

déterminée: ce sont les «homéories» d’Anaxagore), soit d’après

les seuls critères de l’étendue et du mouvement. Tels sont les

atomes de Démocrite, atomes dépourvus de toute autre qualité

sensible. La vision résultera ainsi de la collision entre ces

atomes, mais ces derniers ne sont pas spécifiques du seul feu

externe.

Théories du feu visuel

Les théories du feu visuel affirment, au contraire, que

l’œil, et non pas les objets vus, est le siège d’une émission

spécifique permettant la vision. Cette opinion est admise par une

part importante de l’école pythagoricienne (Aechytas de

Tarente), mais son représentant le plus brillant reste certainement

Euclide. Il n’est pas étonnant que le fondateur de l’école

d’Alexandrie, auteur de l’optique géométrique et de la

catadioptrique, ait déduit des conséquences aussi remarquables et

aussi rigoureuses d’une théorie du feu visuel: le principe du

retour inverse de la lumière autorise toutes les constructions

d’Euclide, fondées seulement sur la notion de rayon lumineux et

de propagation rectiligne. Bien mieux, ce principe les simplifie et

les facilite. Les disciples d’Euclide, Hipparque (vers 150 av. J.-

C.) puis, au Ier siècle de notre ère, Claude Ptolémée et Héron

d’Alexandrie vont admettre des principes analogues et

développer leurs conséquences avec succès. Dans la seconde

moitié du IIe siècle, Galien de Pergame étudie la structure de

l’œil sans en déduire un mécanisme de la formation des images.

Théories mixtes

Les théories mixtes ont une double origine: la

doctrine des quatre éléments (Empédocle) et l’hypothèse d’un

feu visuel spécifique. La vision résulte ainsi d’une nécessaire

interaction de ces deux courants. Selon Platon, la vision naît

d’une adaptation réciproque de l’agent et du patient.

D’une manière plus précise, les couleurs sont

produites par des modalités particulières de cette réciproque

adaptation: si le feu externe est constitué par des particules plus

étendues que celles du feu visuel, le feu externe rassemble le feu

visuel et produit la sensation de noir. Si le feu externe, au

contraire, comporte des particules plus petites, il en résulte

l’impression de blanc. Les autres couleurs découlent de

proportions diverses et de mélanges variés. D’une manière

ingénieuse, une théorie mixte permet d’interpréter les

caractéristiques des images obtenues par réflexion, en particulier

l’inversion droite et gauche de ces images par rapport à l’objet

après réflexion sur les miroirs plans ou concaves.

2. Le Moyen Âge

Les premiers siècles de notre ère laissent subsister des

courants très divers, issus de conceptions rudimentaires,

superficielles, que ne viennent étayer que de très rares et très

insuffisantes vérifications expérimentales. Il faut attendre ensuite

le XIe siècle pour qu’une optique expérimentale renaisse en

Égypte; elle est l’œuvre de physiciens arabes, et surtout d’Ibn al-

Haytham, plus connu sous le nom d’Alhazen (965-1039).

Alhazen attribue à la lumière une origine extérieure à

l’œil, mais, surtout, il imagine diverses expériences destinées à

mettre en évidence l’influence de la lumière sur l’œil, se servant

par exemple d’un dispositif de chambre obscure. D’autre part, il

reprend le concept de rayon lumineux, qui avait fait le succès de

l’optique d’Euclide, et l’utilise pour préciser une correspondance

biunivoque entre chaque point de l’image et chaque point de

l’objet. Le phénomène de la vision est ainsi décomposé en

processus élémentaires et la formation de l’image est déterminée

par la position du cristallin.

Enfin, Alhazen propose de très nombreuses

expériences de réflexion et de réfraction, utilisant des miroirs ou

des lentilles planes ou sphériques. Il montre l’interdépendance

des rayons lumineux qui se croisent sans être altérés. Il étudie

même la diffusion de la lumière par les corps opaques.

L’optique d’Alhazen est remarquable en ce sens

qu’elle constitue un travail expérimental dépourvu de préjugés.

Diffusée partiellement par Witelo (1271), elle constitue une

tentative certes fragmentaire, mais dont l’inspiration quasi

moderne est alors tout à fait exceptionnelle.

En effet, jusqu’au XIIIe siècle, le développement

d’une optique expérimentale est à peu près nul. Un certain

renouveau apparaît dans le cercle dit école de Chartres.

Néanmoins, au XIIIe siècle, après l’introduction de l’œuvre

d’Aristote à l’université de Paris, sa confrontation avec la

cosmologie issue des travaux de Ptolémée s’épuise dans des

discussions assez stériles (averroïsme). Enfin, l’école d’Oxford,

avec Robert Grosseteste, Roger Bacon (1214-1294), s’efforce de

ranimer une tradition scientifique attachée à des principes

platoniciens. En particulier, Bacon, qui connaît bien l’œuvre

d’Alhazen, essaie de rénover une tradition expérimentale très

hésitante. Au XIVe et au XVe siècle se poursuivent des

expériences systématiques sur l’arc-en-ciel et sur la

décomposition de la lumière par le prisme de verre.

Les opinions sur la nature de la lumière vont surtout

ressusciter, à travers Aristote et saint Thomas, de très anciens

préjugés. Néanmoins, les perfectionnements de la technique

s’accélèrent. Joints à la diffusion de l’optique d’Euclide et des

travaux d’Alhazen, ils vont permettre une véritable renaissance

de l’optique expérimentale.

3. Le problème de la nature de la lumière au XVIe

siècle

Le problème de la nature de la lumière est abordé au

début du XVIe siècle suivant des perspectives très variées.

Léonard de Vinci (1452-1519), qui étudie la propagation des

rayons lumineux à l’intérieur d’une chambre obscure, s’attache

aux analogies entre la lumière et le son, à la formation des

couleurs par répartition des zones d’ombre et de lumière.

L’utilisation des lentilles de verre convexes, dont

l’origine reste mystérieuse, progresse rapidement. De fabrication

probablement artisanale, ces lentilles sont utilisées tout d’abord

de façon purement empirique et utilitaire pour corriger la vue. Le

fonctionnement de ces instruments, que connaissaient déjà Roger

Bacon et Gérôme Frascator, permet d’étudier le comportement

du cristallin. Grégoire Reisch de Fribourg (1475-1523),

F. Mauricolo (1494-1575), Giambattista Della Porta (1538-1615)

écrivent des traités dont le rôle pratique n’est pas douteux

(Magia naturalis ).

La première lunette à oculaire divergent est construite

en 1590. Galilée, au début du XVIIe siècle, utilise ces appareils

pour l’exploration du ciel et, en 1610, découvre quatre des

satellites de Jupiter. En outre, il construit l’un des premiers

microscopes, s’émerveillant des observations ainsi réalisées. On

sait la polémique que soulève l’emploi de ces instruments,

créateurs de phantasmes, origine d’illusions trompeuses.

Pourtant, en 1611, sur les conseils de Galilée, Kepler observe à

son tour les «planètes médicéennes». Dès lors, le rôle bénéfique

des instruments d’optique est reconnu. La réaction des corps

éclairés par la lumière, les lois de la réflexion et de la réfraction

(il s’agit d’une loi approchée i = n . r ), le mécanisme de la

vision reconnaissant la formation d’une image renversée sur la

rétine, le fonctionnement des lentilles convergentes et

divergentes, tout cela fait l’objet du célèbre traité de Kepler Ad

Vitellionem paralipomena (1604).

La distinction entre «rayons lumineux», sans véritable

réalité physique, et «ondes sphériques isotropes» se trouve, bien

qu’en termes sybillins, au premier chapitre, «De natura lucis», du

traité de Kepler. La lumière est une action qui se propage à une

vitesse infinie et dont l’intensité, comme un effet de surface,

décroît suivant 1/r 2.

4. Le cosmos cartésien et la nature vibratoire de la

lumière

La conception de la nature de la lumière est

inséparable, pour Descartes, de l’ensemble du cosmos.

L’existence d’un univers incompressible et plein permet les seuls

mouvements tourbillonnaires. La matière la plus subtile est ainsi

pressée, et cette pression, qui se transmet instantanément à

travers un milieu incompressible, constitue l’essence même des

phénomènes lumineux. La lumière n’est donc pas un véritable

mouvement, mais une «tendance au mouvement»: c’est une

pression. Néanmoins, les lois qui régissent les phénomènes

lumineux (réflexion, réfraction) sont analogues pour les

mécanismes «en puissance» et «en acte». Descartes va donc

établir les lois de l’optique géométrique (loi des sinus) en

utilisant les règles qui régissent une balistique des projectiles

matériels. Il en résulte que l’expérience impose à la lumière une

vitesse de propagation d’autant plus grande que les milieux sont

plus réfringents (V eau O V air). L’optique de Descartes semble

pourtant souvent sybilline puisque réflexion, réfraction,

dispersion, formation des couleurs s’expliquent par des images

empruntées à une cinématique corpusculaire, tandis que la

lumière reste essentiellement une action, une «tendance», une

pression «comme tremblante» qui, par l’intermédiaire d’un

milieu, «se redouble par petites secousses».

Selon Descartes, la lumière parvient donc en un

instant du corps lumineux à l’œil (ce qui est différent, comme il

l’observe, d’une propagation instantanée, laquelle supposerait un

agent qui se propage). «Si l’on me pouvait convaincre de

fausseté là-dessus, ajoute-t-il, j’étais tout prêt d’avancer que je ne

savais rien du tout en philosophie.» Or, vingt-cinq ans après la

mort de Descartes, Olaf Römer montrait, par l’observation des

occultations des satellites de Jupiter, que la lumière se propage

6

6

7

7

1

/

7

100%