Il s`agit d`une université dans laquelle l`étudiant peut choisir

Il s'agit d'une université dans laquelle l’étudiant peut choisir à la carte. Prenons l'exemple de

la maîtrise. Il lui est proposé de nombreux cours et travaux dirigés dans des disciplines

connexes. S'il le souhaite il peut combiner de l'économie et de la sociologie, avec des

mineures en philosophie politique et en anthropologie ; ou combiner de l'économie et de la

psychologie, de la sociologie et de la philosophie, etc. Une organisation modulaire souple, un

travail en petits groupes, de nombreux coordonnateurs permettent la réalisation

d'appariements variés. On demande seulement à l'étudiant de justifier ses choix par un projet

personnel argumenté. Cette justification réside le plus souvent dans l'intérêt intellectuel et/ou

professionnel. porté à un objet d'étude, dans une perspective de recherche ou d'action (sociale,

politique, culturelle...). L'étudiant s'intéresse par exemple à la ségrégation spatiale, à la

délinquance, au racisme, à un groupe ethnique, etc. Un certain pragmatisme n'est pas interdit :

il est autorisé de chercher à comprendre dans l'intention d'agir plus efficacement. On peut dire

d'une telle université, sans paraître trop démagogique, qu'elle «place l'étudiant au centre». Le

but est de lui fournir les outils intellectuels nécessaires à la réussite de son projet. C'est donc

essentiellement une logique de la demande qui oriente le fonctionnement de l'institution, et

non une logique autarcique de la reproduction, comme on peut la voir à l'œuvre ailleurs...

L'un des effets pervers possibles d'une organisation qui laisse autant de liberté aux étudiants,

c'est le risque de dispersion, de fragmentation de l'apprentissage des savoirs fondamentaux,

l'incitation à un mauvais dilettantisme. Pour combattre ces effets, existent des cours

transversaux, synthétiques, structurants, qui apportent les repères et les problématiques à

partir desquels l'étudiant pourra situer, relier, articuler les connaissances parcellaires acquises

dans plusieurs disciplines.

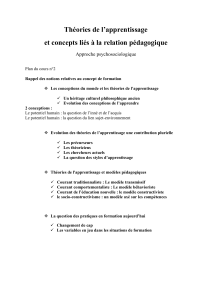

Voici un exemple de ce type de cours (obligatoire). Il s'intitule tout simplement ;

«Perspectives en sciences sociales». L'idée sous-jacente est que chacune de ces perspectives

éclaire, à sa façon, l'une des facettes de l'objet étudié. En voici quelques-unes : les théories de

l'action rationnelle (dont la micro-économie), le fonctionnalisme, le structuralisme,

l'interactionnisme, les théories de la modernisation (Weber, Habermas, etc.), le marxisme

(sic), l'herméneutique, la psychanalyse... Pour chacune d'entre elles, le professeur

coordonnateur fait venir les spécialistes concernés, qui planchent devant des petits groupes à

partir de la même grille d'items : genèse, pères fondateurs, théories de la société, types de

données utilisées, méthodologie, formes d'institutionnalisation, critiques.

Interdisciplinarité, travail sur des «objets-problèmes », pédagogie incitant l'étudiant, souvent

en petit groupe, à être actif dans le processus d'appropriation des connaissances, apprentissage

du débat rationnel et de la critique, etc., tout ceci ressemble trop aux sciences économiques et

sociales pour que cela paraisse vrai !

Pourtant, cela existe.

À l'université de Chicago.

Pascal Combemale, Editorial de numéro 118 de DEES, décembre 1999.

1

/

1

100%