Abstract de l´atelier doute en infectiologie

Comment composer avec l’incertitude en médecine générale - À

propos de situations rencontrées en pathologie infectieuse

Max Budowski – Raymond Wakim – Maxime Delrue

Le contexte

Le médecin généraliste assure les soins de premier recours et de proximité, le conduisant à

gérer des troubles de santé à des stades précoces d’évolution. L'éventail des pathologies

qu'il prend en charge est large. Il doit prendre ses décisions dans un délai court, celui de la

consultation, avec des moyens techniques diagnostiques limités. Ces caractéristiques

spécifiques des soins primaires font que nombre de décisions sont prises en situation de

relative incertitude diagnostique, générant un risque pour le patient. La plupart des actes

médicaux réalisés en médecine ambulatoire sont conséquents « d’une série de décisions

fondées sur des données incertaines : interrogatoire et examen clinique souvent imprécis et

incomplets, voire trompeurs, dont les conclusions sont souvent subjectives ; examens

complémentaires d’interprétation difficile, n’apportant souvent pas une certitude absolue ;

pronostic et risques évolutifs difficiles à apprécier, alors qu’ils vont justifier les contraintes du

traitement et du suivi ultérieur ; résultats à attendre du traitement choisi, avantages

escomptés et risques potentiels, appréciés à partir des données statistiques des études faites

sur des populations sélectionnées, différentes du patient actuel ».

1

Il est demandé au

professionnel de santé de porter un diagnostic adapté à la situation clinique. Mais avant de

porter éventuellement un diagnostic, il est préférable qu’il puisse s’assurer que les troubles

de santé présentés par son malade ne sont pas les symptômes d’une maladie grave dont

l’évolution péjorative pourrait être évitée par une intervention médicale urgente adaptée : le

risque évitable.

Les enjeux

L’incertitude est provoquée par des méconnaissances (absence de connaissance ou savoirs

erronés ou bien mal utilisés), et les comportements irrationnels des individus. L’incertitude

qui en résulte est liée :

aux savoirs sur les maladies et notamment leur évolutions ;

aux compétences des médecins portant sur le diagnostic, le pronostic et à la prise en

charge thérapeutique ;

aux patients (contextes et ATCD, environnement et mode de vie, suivi et évolution du

problème de santé) ;

à une relation médecin-patient qui peut être difficile ;

aux médias : la diffusion quasi immédiate d’une innovation médicale peut provoquer

des risques potentiels de dommage pas toujours identifiés ou identifiables.

1

GALLOIS Pierre Gérer l'incertitude de la pratique médicale Revue « Médecine » mars 2010 :124-126

Chaque moment de la décision médicale contient sa part d’incertitude, source de variabilité

dans les jugements sur l’identification de l’action la plus appropriée.

Les objectifs

Le professionnel de santé, lorsqu’il formalise sa décision médicale, doit être capable de :

poser une hypothèse conforme lorsqu’il est en face d’une pathologie plus ou moins

bien définie, avec une situation plus ou moins claire quant à la distinction entre le

normal et le pathologique (gravité, retentissement...) ;

sélectionner une ou plusieurs modalités de prise en charge dans un contexte où

l’information scientifique peut être ambiguë, contradictoire, pléthorique et

difficilement mobilisable ou synthétisable ;

estimer les probabilités de réussite de la prise en charge retenue et en observer les

résultats en tenant compte des préférences du patient.

La méthode

1er temps : réflexions à propos des déterminants de l’incertitude : brain storming.

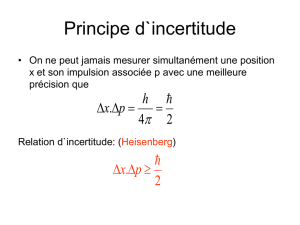

2ème temps : courte présentation sur l’incertitude, l’irrationalité, la décision, le risque et le

principe de précaution.

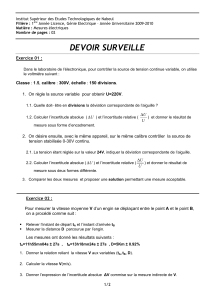

3ème temps : travail en petits groupes à propos de 3 cas cliniques.

4ème temps : discussion des propositions, synthèse et conclusion

1

/

2

100%