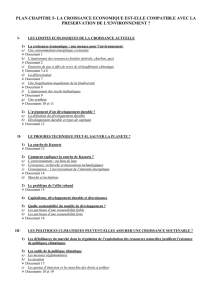

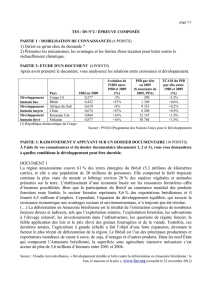

Chapitre 6 : COMMENT REPRESENTER L`ECONOMIE

Thème 2 : Economie du développement durable

Chapitre 3 : La croissance économique est-elle compatible avec la

préservation de l’environnement ?

I – Comment obtenir plus de bien-être ?

1 – Distinguer croissance et développement

2 – La notion de bien-être

3 – Quels sont les origines du bien-être ?

II – Les limites écologiques à la croissance

1 – Les menaces pesant sur notre environnement

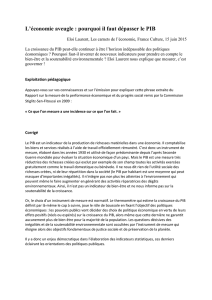

2 – Une vision optimiste de l’avenir : la croissance est soutenable

3 – Une vision pessimiste

III – Quels instruments de mesure pour le développement durable ?

1 – Le PIB et l’IDH ne sont pas des indicateurs de développement durable

2 – Quelques trouvailles des économistes

Vocabulaire : Capital naturel, physique, humain, social et institutionnel, biens communs, soutenabilité

Vocabulaire de 1ère : Externalités, biens collectifs, capital social

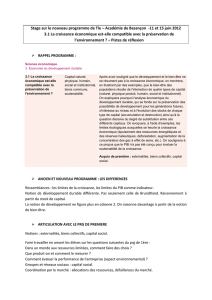

Thème 2 : Economie du développement durable

Chapitre 3 : La croissance économique est-elle compatible avec la

préservation de l’environnement ?

Notions de terminale

Acquis de 1ère

IC

Capital naturel, physique, humain,

social et institutionnel, biens

communs, soutenabilité

Externalités, biens collectifs, capital

social

Le bien-être des populations résulte

de l'interaction de quatre types de

capital (naturel, physique produit,

humain, social et institutionnel).

Les limites écologiques auxquelles se

heurte la croissance économique.

Le PIB n'a pas été conçu pour évaluer

la soutenabilité de la croissance.

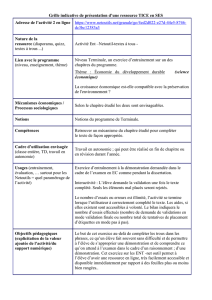

Il y a un site du pnud où l’on fait de beaux graphiques ! « Construisez votre propre indice »

http://hdr.undp.org/fr/donnees/construire/

Prise de représentation : Activité avec les dessins de Plantu (travail sur les notions de croissance et

développement).

L’objectif est de revenir sur la notion de développement, en montrant que le terme développement durable

est lié à cette notion.

Ou alors :

Prise de représentation : « Qu’en pensez-vous ? «

Dennis L.Meadows : « L’humanité a perdu trente ans. Si nous avions commencé dans les années 1970 à

construire des alternatives à la croissance matérielle, nous pourrions regarder l’avenir de façon plus

détendue ».

Larry Summers : « Les pays sous-peuplés d’Afrique sont largement sous-pollués. La qualité de l’air y est

d’un niveau inutilement élevé par rapport à Los Angeles ou Mexico (…). Il faut encourager une émigration

plus importante des industries polluantes vers les pays les moins avancés. »

I – Comment obtenir plus de bien-être ?

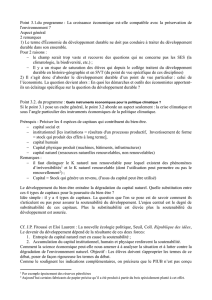

1 – Distinguer croissance et développement

- La croissance correspond à une augmentation de la production. Son instrument de mesure est le PIB qui a

des 3 limites (voir le chapitre 1). Il faut rajouter que le PIB/habitant n’est qu’une moyenne, et qu’il ne dit

rien des inégalités de répartition.

- La notion de développement est qualitative.

La notion de développement se rapproche de celle de bien-être. En effet, le développement est l’ensemble

des changements économiques, politiques, culturels et sociaux qui favorisent la croissance. Notion proche du

progrès social. L’instrument de mesure est l’IDH.

Texte 1 p. 22 : L’indicateur de développement humain

Tableau 2 p. 22 : De très fortes disparités entre les pays

L’IDH a trois composantes : l’espérance de vie, la durée de la scolarité et le revenu national brut par

habitant.

[Le RNB s’obtient à partir du PIB en lui ajoutant le solde des échanges de revenus primaires avec le reste du

monde]

Une limite de l’IDH : il prend peu en compte les inégalités.

2 – La notion de bien-être

- La notion de bien-être d’une population n’a pas de définition en économie. Elle ne peut être approchée par

la production (problème de sa répartition), même si son augmentation peut y contribuer.

Le lien entre production et bien-être n’est pas automatique.

Pourquoi ? Débat avec la classe.

Autre explication : le paradoxe d’Easterlin : économiste américain (1926-) a travaillé sur la relation entre

richesse et bonheur. Le paradoxe : la hausse du PIB n’est pas synonyme de hausse du bonheur.

Texte 3 p. 141 : Une première explication au paradoxe d’Easterlin. Q1

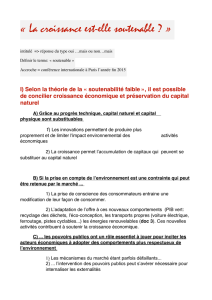

- La notion de bien-être peut être appréhendée par la notion de développement durable.

Développement durable : développement qui permet de satisfaire les besoins des générations présentes sans

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.

Il y a 2 conceptions du développement durable :

- une conception large : le développement durable englobe le développement + aspects écologiques

- une conception stricte : seulement les aspects écologiques

Alors comment mesurer le bien-être ? en faisant des sondages par exemple.

Graphique 1 p. 142 : La carte mondiale du bonheur

Graphique 1 p. 140 : L’argent fait-il le bonheur ? Q 3

Graphique 2 B p. 140 : Richesse et bonheur : le cas des Etats-Unis

Il existe d’autres instruments de mesure qui ont été inventé :

- L’indicateur de progrès véritable aux Etats-Unis (Hachette, p. 153)

- L’indice d’Osberg (Hachette, p. 154) – Lars Osberg, économiste canadien.

- Le Bonheur National Brut au Bouthan : en 1972, le Bouthan a remplacé le PNB par le BNB. Cet indice

prend en compte 4 dimensions : la croissance et le développement économique responsables, la conservation

et la promotion de la culture bhoutanaise, la sauvegarde de l’environnement, la bonne gouvernance

responsable.

Au final, pour mesurer le bien-être, il faudrait prendre en compte la production et sa répartition, le niveau de

santé, le niveau d’éducation, l’activité personnelle dont le travail, la participation à la vie politique et sociale,

mais aussi les atteintes à l’environnement, les problèmes d’insécurité. Ce sont des recommandations du

rapport de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi sur la mesure des performances économiques et du progrès

social (2009).

3 – Comment obtenir plus de bien-être ?

- Capital physique ou capital technique fixe : capital technique durable utilisé durant plusieurs cycles de

production.

Révisions du chapitre 1 : si le capital technique fixe est plus important, la production augmente. Donc le

bien-être peut augmenter (cf. lien entre production et bien-être).

- Capital naturel : ensemble des ressources naturelles (renouvelables ou non) qui servent à la production.

Texte 4 p. 143 : Le rôle du capital naturel. Q1

Les capitaux naturels sont utilisés dans le processus de production : les matières premières. Plus on en a, plus

la production peut être importante. Cf. les terres rares.

Mais ce capital diminue par l’exploitation.

- Capital humain : ensemble de connaissances, compétences et expériences qui rendent l’individu productif.

Révisions du chapitre 1 (lien capital humain & productivité & croissance)

Texte 3 p. 143 : Le rôle du capital humain. Q1 & 2

- Capital social : Ensemble des relations sociales et des réseaux de connaissances d’un individu.

Il faut trouver un texte intéressant. Hachette p. 155 ?

Document 1 polycopié

- Capital institutionnel : ensemble d’institutions politiques et juridiques. Elles peuvent être formelles ou

informelles.

Révisions du chapitre 1 (le rôle des institutions)

Les aspects politiques : la stabilité politique, les droits de propriété

L’intervention de l’Etat : en matière d’éducation, de santé, d’infrastructures publiques, d’organisation du

marché.

Attention : C’est une approche par stock !

Il faut distinguer stock et flux.

Document 2 polycopié

Synthèse :

- Si l’objectif de toute population est d’augmenter son bien-être, il n’y a pour l’instant en économie pas de

définition précise de ce concept, ni d’instrument de mesure.

- Il ne faut pas confondre : la production de B et S, le développement, le développement durable, et le bien-

être (pour lequel il n’y a pas de définition).

- Essayer de faire un schéma montrant toutes les interactions entre les 4 types de capitaux, qui favorisent la

production et le bien être. Mettre un exemple sur chacune des flèches.

II – Les limites écologiques à la croissance

1 – Les menaces pesant sur notre environnement

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer, et

nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre. Elle souffre de mal-développement, au Nord comme au Sud, et nous

sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril, et nous en sommes tous responsables. » Jacques Chirac – 2

septembre 2002

Car maintenant, je cite Jacques Chirac dans mes cours !

Avec une vidéo de l’INA :

http://www.ina.fr/economie-et-societe/environnement-et-urbanisme/video/2090725001027/la-journee-de-

chirac-a-johannesburg.fr.html

Les menaces sont connues :

- épuisement des ressources naturelles,

- pollution, dont émissions de gaz à effet de serre. Les activités humaines génèrent des externalités

négatives.

Externalité : Conséquence positive ou négative de l’action d’un agent sur la situation d’un autre agent sans

accord préalable entre eux. (déjà vu au chap. 1)

Graphique 1 p. 146 : La dégradation de l’environnement : l’évolution sur le long terme

Graphique 2 p. 146 : L’épuisement des ressources naturelles : l’exemple du pétrole

Quel est un des problèmes ?

Texte 3 p. 147 : L’environnement, un bien commun. Q1 & 2

Bien commun : bien pour lequel il est impossible d’empêcher un agent de le consommer, or sa

consommation diminue les quantités disponibles pour les autres.

Un des problèmes est que certains biens n’ont pas de propriétaires désignés (pas de droit de propriété précis).

Cela peut générer de l’épuisement des ressources (poisons dans un lac) ou de la pollution (l’air). Une

solution possible est d’établir des droits de propriété : s’il y a des propriétaires pour le lac, les poisons auront

un prix ; la pollution du lac aussi si les propriétaires portent plainte.

Autres solutions (source : eduscol)

Une autre solution consiste à faire appel à l’Etat qui use de son pouvoir règlementaire (création de réserves et de parcs

naturels par exemple, interdiction de la chasse ou de la cueillette, quotas de pêche, etc.). Elinor Ostrom met l’accent sur

une « troisième voie » : la gestion communautaire ou coopérative des ressources communes. Ses études comparatives

des nombreux exemples de tels modes de gestion montrent l’importance des institutions et de la confiance pour créer les

conditions de l’adoption de comportements coopératifs permettant de gérer ces ressources dans l’intérêt commun (y

compris dans l’intérêt des générations futures).

A ne pas confondre avec :

Bien collectif : bien pouvant être consommé par plusieurs personnes sans que la consommation d’une

personne soit diminuée et sans que l’on puisse exclure une personne qui ne paie pas.

(programme de 1ère)

Exemple : éclairage public, défense nationale, feux d’artifices,…

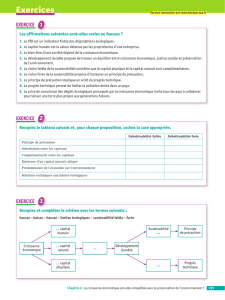

Rivalité

Non-rivalité

Exclusion

Biens privés

Biens de club ou à péage

Non-exclusion

Biens communs (ou collectifs

impurs)

Biens collectifs (ou publics purs)

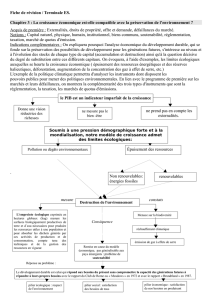

2 – Une vision optimiste de l’avenir : la croissance est soutenable

La croissance économique peut favoriser la protection de l’environnement. Cela s’exprime par la courbe

environnementale de Kuznets.

Graphique 1 p. 144 : La courbe environnementale de Kuznets

Explications :

- La préoccupation grandissante des citoyens des pays riches (cf la conception du bien-être)

Texte 2 p. 144 : Enrichissement des nations et protection de l’environnement

- L’augmentation des prix ce qui peut diminuer la consommation ou développer la consommation de biens

substituables.

Texte 3 p. 145 : L’augmentation du prix comme signal

Ce mécanisme repose sur l’hypothèse de soutenabilité faible des néo-classiques. Le volume total de capital

peut être stable et engendrer un bien-être stable, car les différents types de capitaux sont substituables : un

peu moins de capital naturel, mais un peu plus de capital technique, ou de capital humain.

Texte 1 p. 150 : La soutenabilité faible

Soutenabilité : maintien d’une capacité constante de la société à produire du bien-être.

= développement durable

- Le progrès technique : il peut permettre de moins polluer ou de consommer moins d’énergie ou de matière

première pour produire un euro de biens et services.

Cela renforce le mécanisme de soutenabilité.

Cela se concrétise par des décisions au quotidien :

- tri sélectif réalisé par chacun

- les agendas 21 des collectivités locales (texte 3 p. 164 Hachette)

- la responsabilité sociale et environnementale des entreprises (texte 4 p. 165 : exemple du groupe GDF-Suez

– Hachette).

3 – Une vision pessimiste.

Texte 3 p. 151 : Une soutenabilité forte.

Le capital naturel n’est pas substituable par d’autres capitaux.

Actuellement, des dégâts sont irréversibles et il faut s’en inquiéter. Le progrès technique ne peut pas tout.

L’idée serait alors d’aller vers la décroissance.

Graphique 2 p. 148 : Le PIB et l’oubli de la soutenabilité

La courbe environnementale de Kuznets est contestée : la consommation par habitant des pays riches

continue à augmenter. Même, si produire une unité pollue moins, la pollution progresse.

Synthèse.

Il est difficile de répondre à la question posée comme titre du chapitre. En effet, il est très difficile de prévoir

le futur. Les comportements dans les pays occidentaux changent lentement. Les besoins des pays en

développement deviennent énormes.

Or l’environnement est un bien commun mondial. Il faut l’aide de la science politique pour comprendre

pourquoi nous avons tant de mal à signer des accords internationaux de protection de l’environnement.

6

6

7

7

1

/

7

100%