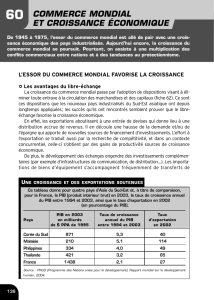

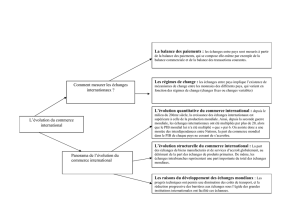

A- L` analyse libérale prône le libre-échange pour favoriser

1

Dissertation, sujet n°6, TES, mars 2009

SUJET n°6 : Le libre-échange permet-il de réduire les inégalités de développement ?

DOCUMENT 1 :

De prime abord, une participation plus active aux différents circuits de l'économie mondiale devrait

engendrer un nombre d'effets positifs pour les pays les plus pauvres et donc les aider dans leur processus

de rattrapage économique. C’est en effet un moyen d'améliorer l'allocation de ressources en les

concentrant vers les activités où le pays possède un avantage comparatif, mais aussi d'accroître l'efficacité

grâce à l'intensification de la concurrence et enfin de favoriser la diffusion du savoir et de la technologie.

(...). L'expérience des économies dynamiques d'Asie de l'Est a, dans une certaine mesure, validé

empiriquement l'hypothèse selon laquelle l'intégration au mouvement de mondialisation aide à réduire les

inégalités de richesse et constitue une solution au problème du sous-développement. En effet, leur

croissance a été fondée sur une politique volontariste de promotion des exportations. Au-delà de la seule

expérience des économies du 'miracle asiatique', les économies les plus étroitement intégrées à

l'économie mondiale sont celles qui ont enregistré les performances les plus remarquables et qui sont

parvenues à combler une partie de leur retard sur les pays industrialisés.

Source: F. Nicolas, « Mondialisation et inégalités Nord-Sud », Cahiers français n° 305, novembre-décembre 2001, La documentation française

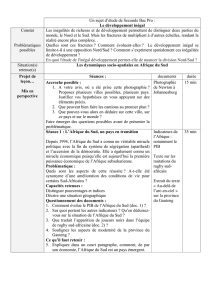

DOCUMENT 2 : PIB par habitant des pays les moins avancés (PMA) en % du PIB par habitant des 20

pays les plus riches.

Clé de lecture : En 1960, le PIB par habitant des PMA représentait 9 % du PIB par habitant des 20 pays les plus riches.

Source : D’après la CNUCED (Conférence des Nations-Unies pour le commerce et le développement), Rapport 2002 sur les pays les moins avancés.

DOCUMENT 3 :

Pour ne prendre que quelques exemples, la plupart des pays industriels avancés, dont les Etats-Unis

et le Japon, ont édifié leur économie en protégeant judicieusement et sélectivement certaines de ses

branches, jusqu’au moment où elles ont été assez fortes pour soutenir la concurrence étrangère. Si le

protectionnisme généralisé n'a pas été efficace dans les pays qui l'ont mis en oeuvre, la libéralisation

rapide du commerce ne l'a pas été davantage. Contraindre un pays en développement à s'ouvrir à des

produits importés qui vont rivaliser avec ceux de certaines de ses industries, dangereusement vulnérables

à la concurrence de leurs homologues étrangères bien plus puissantes, peut avoir de désastreuses

conséquences sociales et économiques. Les paysans pauvres des pays en développement ne pouvant

évidemment pas résister aux produits massivement subventionnés en provenance d’Europe et des Etats-

Unis, des emplois ont été systématiquement détruits avant que les secteurs industriel et agricole nationaux

aient pu engager une dynamique forte de croissance et en créer de nouveaux.

Source : J.E. Stieglitz, La grande désillusion, Fayard 2002.

2

Dissertation, sujet n°6, TES, mars 2009

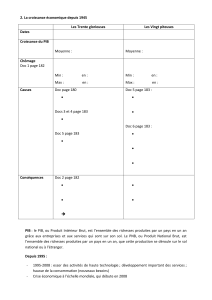

DOCUMENT 4 : Source : D'après le PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement), Rapport mondial sur le développement humain 2004.

DOCUMENT 5 :

Des pays ont réussi parce qu’ils ont décidé de participer au commerce mondial, ce qui les a aidés à attirer

l’essentiel des investissements directs étrangers dans les pays en développement. C'est vrai de la Chine

et de l'Inde depuis qu’elles ont adopté la libéralisation du commerce (...).

Mais pour beaucoup d’autres pays les progrès ont été moins rapides, en particulier en Afrique et au

Moyen orient. Les pays les, plus pauvres ont vu leur part du commerce mondial décliner substantiellement,

et s'ils n'abaissent pas leurs propres barrières commerciales, ils risquent d’être marginalisés encore

davantage. Les facteurs de leur marginalisation sont complexes, et comprennent des problèmes structurels

profondément enracinés, 1a médiocrité des institutions et des politiques, et les effets du protectionnisme

tant chez eux qu’à l’étranger Bien que le niveau des protections ait substantiellement diminué au cours des

trois dernières décennies, il demeure considérable tant dans les pays industrialisés que dans les pays en

développement, en particulier dans des secteurs comme les produits agricoles ou les fabrications à forte

intensité de main-d’œuvre dans lesquels les pays en développement sont comparativement avantagés. Par

exemple, la Commission européenne dépense 2,7 milliards d’euros par an pour rendre la production de

sucre rentable pour les agriculteurs européens, tout en fermant la porte aux importations de sucre tropical

à bas prix. Source: FMI, Libéralisation du commerce mondial et pays en développement, novembre 2001.

DOCUMENT 6 :

3

Dissertation, sujet n°6, TES, mars 2009

Le libre échange permet-il de réduire les inégalités de développement ?

INTRO : Les réunions de l’OMC et du FMI sont souvent le théâtre de manifestations des organisations, comme

ATTAC, mouvement contre la mondialisation libérale. Symbole, pour certains, de la domination des pays riches sur

les pays pauvres, le libre échange (LE), c’est-à-dire la doctrine économique prônant la liberté de circulation de

tous les biens éco (biens et services, capitaux, monnaie) entre les pays, suscite débats et parfois rejet d’une partie

de l’opinion publique.

La réussite éclatante des 4 Dragons d’Asie du Sud Est a conforté l’idée que l’insertion dans le commerce

international présentait de nombreux avantages pour les PED, tant au niveau économique que social, impulsant

ainsi leur développement cad permettant transformations des structures éco, sociales, institutionnelles rendant la

croissance durable et améliorant les conditions de vie de la population. D’autres PED, malgré leur ouverture sur le

monde, sont, cependant, de plus en plus marginalisés.

Ainsi, dans quelles mesures peut-on dire que la libéralisation des échanges profite à tous, permettant alors aux

PED de rattraper, ou tout du moins de réduire le fossé de développement qui les sépare des PDEM ?

Si, comme pour la Chine actuellement, le LE peut être une chance pour les économies du Tiers Monde, d’autres

pays peuvent ouvrir leurs frontières sans connaître le développement.

I/ Le LE, favorable au développement des PED

A. Des théories en faveur de ce lien

1) La théorie du libre échange (doc1)

Ricardo, avec la théorie des avantages comparatifs, expliquait que chaque pays avait intérêt à se spécialiser dans

la production où son avantage comparatif, en termes de productivité, était le plus grand, ou son désavantage le

plus faible. Il en concluait que tous les pays avaient intérêt à l'échange international et que celui-ci ne devait pas

souffrir d'entraves, d'où la nécessité du libre-échange.

L'origine des différences des avantages comparatifs a été expliquée, plus tard, par la dotation (ou répartition) en

facteurs de production de chaque pays. Chaque pays doit se spécialiser dans la production qui incorpore le

maximum de facteurs de production qu'il détient en abondance. Ainsi les PED, souvent peu dotés en facteur

capital, ont intérêt à se spécialiser dans des productions de base incorporant une grande quantité de facteur

travail qu'ils échangeront avec des productions à niveau technologique élevé. C'est la voie suivie par les NPI

asiatiques, détenteurs d’une main d’œuvre abondante et bon marché.

2) Les raisons de ce lien

- L’ouverture permet à la croissance de s’auto entretenir

Les PED doivent produire plus pour pouvoir exporter, ce qui favorise les économies d'échelle qui rendent leur

économie plus compétitive. Grâce aux rentrées de devises procurées par les exportations, ils peuvent financer

leurs achats de biens intermédiaires et de biens d'équipement.

En investissant, ils améliorent leur productivité, donc leur compétitivité. Ils vont ainsi gagner des marchés à

l'exportation, ce qui encourage la croissance de la production. Avec la croissance, des emplois sont créés, le

besoin de main-d’œuvre fait monter les salaires, ce qui encourage la consommation. La croissance s'auto-

entretient.

- et est source de développement éco et social

La hausse du niveau de vie permet aux ménages d'envoyer leurs enfants à l'école, d'où une augmentation du

capital humain très favorable au développement. Le pays dispose ainsi d'une main-d’œuvre éduquée, ce qui lui

permet de développer des industries et des services à haute valeur ajoutée. Cela attire les firmes multinationales

qui s'installent dans le pays, créant des emplois, apportant des capitaux, ce qui favorise l'investissement et des

transferts de technologie dont le pays saura tirer profit grâce à la qualification de sa main-d’œuvre (doc 5).

La croissance favorise les rentrées fiscales et l’intervention de l’Etat pour impulser le développement (financement

politique éducative, de santé, de redistribution).

B. L’exemple des NPIA

1) Choix d’une stratégie industrielle de remontée des filières propice au dvpt

La Corée du Sud a réussi à modifier sa spécialisation par une politique de remontée des filières. Des industries de

main-d’œuvre, elle est passée aux industries plus capitalistiques avant de passer aux industries à haute valeur

ajoutée, tirant ainsi le meilleur profit de son insertion dans le commerce international, les devises entrant sur le

territoire ayant été mis au service du financement du dvpt éco et social (investissement, infrastructures,

éducation…).

2) Dans les faits

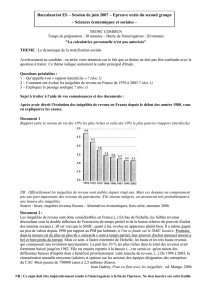

Relier doc 4 et 6 : Progression la plus importante de l’IDH pour la Corée du Sud (+23%) et la Chine (+30%) ; Or,

sont les 2 pays les plus ouverts au niveau international.

De plus, le type de spécialisation est crucial : en 2002, 92% des exportations de marchandises sont des produits

manufacturés en Corée du Sud et 90% en Chine.

Doc 2 : Les PMA exportateurs de produits manufacturés et/ou de service voient la part de leur PIB/hbt par rapport

à celui des 20 pays les plus riches augmenter légèrement entre 1980 et 1999 et être bien supérieure à celle de

l’ensemble des PMA.

Des pays peu enclin au libre échange comme le Niger (ses exportations ne représentent que 16 % de son PIB en

2002) ne voient pas leur IDH s’améliorer de façon significative (IDH de 0,24 à 0,28). Doc 4 et 6

T : Le protectionnisme des pays du nord en réponse à l’intégration des PMA, va à l’encontre des principes du LE et

met bon nombre de PMA ds une situation économique et sociale désastreuse (doc 5).

4

Dissertation, sujet n°6, TES, mars 2009

De plus, l’écart de niveau de vie entre les pays les plus riches et ceux les plus pauvres ne cesse de se creuser

depuis les années 80. Quelle est la part de responsabilité de la mondialisation ?

II/ Le LE, insuffisant au dvpt des PED et même à la réduction des inégalités de dvpt.

A- Le LE ne peut, à lui seul, être facteur de dvpt.

Car l’insertion dans le commerce mondial nécessite d’autres conditions pour conduire au dvpt.

1) L'État, garant du dvpt éco et social :

En encourageant certains secteurs par des subventions, des crédits, il peut favoriser les investissements et aider à

une bonne spécialisation. C'est ce qui s'est passé en Corée du Sud et à Singapour.

En réalisant des investissements publics et des dépenses publiques :

- développer les infrastructures nécessaires (moyens de transport en bon état de fonctionnement pour acheminer

les produits destinés à l'exportation).

- formation et recherche

- politique éducative, de santé et redistributive.

En étant garant d’un Etat de droit : Pour attirer les investisseurs étrangers, il faut aussi des règles de droit qui

assurent leur protection, de même qu'une police et, qu'une justice qui fonctionnent. C'est ce qui semble manquer

à la plupart des pays africains et explique en partie leur faible intégration au commerce mondial (instabilité

politique, guerres civiles, corruption…).

2) De plus, l'insertion dans l'échange international s'est faite, ds les NPIA, sous le contrôle de l'État, aussi bien

pour l'accueil des FMN (conditionné à l’embauche et la formation des cadres sur place) que pour la protection

contre certaines importations (mesures protectionnistes des industries naissantes : doc 3).

B- et peut même constituer un obstacle au dvpt.

1) une spécialisation ds la production primaire incapable de mener au dvpt de ces PMA

Les PED ne tirent pas tous les mêmes avantages de leur insertion dans le commerce international. Les pays

exportateurs de matières premières ou d'énergie se révèlent désavantagés. Les cours des matières premières et

de l'énergie sont très fluctuants, ce qui empêche de faire des projets de développement à long terme (financement

investissements, politique étatique de financement du dvpt…).

En outre, le prix relatif des matières premières tend à baisser. Les pays exportateurs de matières premières

subissent une détérioration des termes de l'échange qui ne favorise pas leur développement (endettement fort).

doc 2 illustre la dégradation importante de la situation des pays exportateurs de produits primaires (l’écart se

creuse, en terme de niveau de vie, entre ces PMA et les pays les plus riches), liée à la fois à une production

souvent inadaptée à la demande mondiale et à un environnement éco défavorable qui n’attire pas les IDE..

2) Une dépendance accrue :

Le pays est tributaire de fluctuations de l’activité éco chez ses clients et des changements de leurs goûts. La

spécialisation des PMA dans les produits primaire se traduit par une forte dépendance à l’égard des PDEM. De plus,

lorsque cette production est réalisée avec l’aide de capitaux étrangers apportés par les FMN, le danger est que ces

capitaux se retirent, entraînant chômage et récession (crise du Mexique en 1994, crise asiatique en 1997, crise

argentine en 2002).

Le second danger tient à l’obligation d’être compétitif face à l’accentuation de la concurrence au niveau

international (le Maroc et la Tunisie subissent aujourd’hui la concurrence de la Chine qui produit le textile 8 fois

moins cher): le pays est obligé d’investir, ce qui peut le contraindre à s’endetter, et il faut maintenir de bas

salaires, ce qui nuit au développement.

Ainsi, l’ouverture internationale trop précoce, en accroissant la concurrence pr les PMA, participe à leur

enlisement ds le mal dvpt (chômage, misère au bord des villes…) et accentue leur dépendance économique et

financière vis-à-vis des PDEM.

D’ailleurs, la politique libérale imposée par le FMI aux PMA fortement endettés porte une part de responsabilité ds

les difficultés de ces pays. (plan d’ajustement structurel)

CONCL° : Le LE, s’il permet aux NPIA d’appartenir aujourd’hui à la Triade, participe également à la

marginalisation d’une grande partie de la population mondiale qui ne peut bénéficier de ses effets positifs. Le

monde est devenu plus inégalitaire. De plus, même si des pays comme la Chine ou l’Inde profitent

incontestablement de leur insertion ds le commerce mondial, l’élévation de leur IDH masque de fortes disparités

au sein de leur population avec une masse encore très importante d’individus vivant ds la pauvreté.

Il en est aujourd’hui de la responsabilité de la communauté internationale de faire participer l’ensemble de la

planète aux bienfaits de la croissance mondiale. L’opinion publique rejette de plus en plus vivement un monde où

se côtoient opulence et misère. La nécessité d’une gouvernance mondiale se pose donc avec acuité.

5

Dissertation, sujet n°6, TES, mars 2009

Le libre-échange permet-il de réduire les inégalités de développement ?

Présentation : depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, le GATT a favorisé l’ouverture des frontières et donc le

libre-échange et depuis, le nombre d’échanges entre les différents pays ont considérablement augmenté (cf doc. 4 :

quels que soient les pays, on observe un accroissement fr la part des échanges extérieurs dans leur PIB). Le libre-

échange est le fait pour un pays d’ouvrir ses frontières afin de permettre les échanges de biens et services avec

d’autres pays, c’est-à-dire faciliter les importations et les exportations. Le libre-échange renvoie à une conception

libérale qui insiste sur son rôle positif puisqu’il permettrait croissance et développement. Le développement correspond

à l’ensemble des transformations techniques, sociales et culturelles qui permettent l’apparition et la prolongation de la

croissance.

Problématique : le libre-échange permet-il réellement de réduire les inégalités de développement, ou ne tend-t-il pas, au

contraire, à les accentuer davantage.

Plan : nous verrons, dans une première partie que e libre-échange permet, en effet, de réduire les inégalités de

développement, mais, dans un deuxième temps, nous verrons qu’il peut comporter des effets pervers qui limitent son

efficacité sur le développement des pays les plus pauvres.

I – LE LIBRE ECHANGE : UN MOYEN DE REDUIRE LES INEGALITES DE DEVELOPPEMENT

A- L’ analyse libérale prône le libre-échange pour favoriser croissance et développement

La théorie des avantages comparatifs de David Ricardo : un pays aura intérêt à se spécialiser dans la production où sa

supériorité est la plus forte ou alors dans la production où son infériorité est la moins forte Chaque pays se spécialise

dans la branche où il la plus forte productivité et ce sera plus avantageux pour lui (par rapport à la situation où il

produirait la totalité des produits). L’ensemble des travailleurs doit se trouver dans la branche la plus efficace. Les

avantages du LE se trouvent sur les produits mais pas seulement : l’accueil des FMN facilite également la réalisation de

transferts de technologie, source d’innovation et de croissance.

Faire lien croissance : la croissance permet l’augmentation du niveau de vie, permet une intervention plus important de

l’Etat (prélèvements obligatoires) dans des domaines fondamentaux : santé, éducation ; la croissance condition

essentielle du développement.

B- Des faits qui semblent confirmer cette thèse

Certains NPIA comme la Corée du Sud doc. 1) ont su profité de leurs avantages comparatifs reposant au départ sur une

main d’œuvre nombreuse et peu chère. Dans le cadre d’une stratégie d’extraversion, ils se sont donc spécialisés dans une

production de produits manufacturés à faible V.A. qu’ils ont exportés puis ont pratiqué la stratégie « de remontée des

filières » stimulant leur croissance et finançant ainsi leur développement grâce aux devises obtenues en échange de

leurs X°. Signalons une intervention active de l’Etat ayant favorisé notamment la recherche, la formation, le

développement des infrastructures.

Les mécanismes vus précédemment seraient donc à l’origine du miracle asiatique, puisqu’ils ont réussi à améliorer

considérablement leur IDH, car le libre échange permet de dynamiser la croissance. Ce sont les pays qui sont les plus

ouverts au libre échange (doc. 4) qui connaissent les améliorations les plus fortes de leur IDH (doc. 1, 4 et 6). Par

exemple la Corée du Sud a connu une amélioration significative de son IDH : de 0,7 en 1975 à 0,88 en 2002. Autre ex :

la Chine qui va dans le mm sens : de 0,52 à 0,7.

C- Le protectionnisme doit donc être proscrit

Le libre échange serait donc un facteur de croissance et développement contrairement au protectionnisme. Les mesures

protectionnistes très visibles (droits de douanes, quotas) ou plus « déguisées » (normes difficilement applicables donc

difficile de pouvoir exporter ses produits, subventions) empêcheraient les pays, notamment les plus pauvres de profiter

pleinement des bienfaits du libre-échange (doc. 5).

Des pays peu enclin au libre échange comme le Niger (ses X° ne représentent que 16 % de son PIB) ne voient pas leur

IDH s’améliorer de façon significative (IDH de 0,24 à 0,28). D’après le FMI, la marginalisation des pays les plus pauvres

dans les échanges serait le résultat d’un maintien du protectionnisme sous da forme traditionnelle et de l’attitude des

pays riches qui subventionnent massivement certaines activités comme l’agriculture en Europe.

6

6

7

7

1

/

7

100%