La Banque mondial productrice de normes

Aurélie de Gorostarzu

MRIAE, deuxième année

LA BANQUE MONDIALE : PRODUCTRICE DE NORMES

SUJET no 4:

« LES REGLES DU JEU » ET LES PAYS EN DEVELOPPEMENT

Introduction:

La transnationalisation des normes prend toute son ampleur avec la Banque Mondiale

qui édicte sans cesse de nouvelles mesures. Contrairement à l’Organisation Mondiale

du Commerce, où les accords sont négociés par de nombreux pays, la Banque

Mondiale impose ses conditions aux pays qui souhaitent bénéficier de son aide. Il

s’agit des pays en développement qui présentant des problèmes économiques tenaces

et un endettement souvent endémique n’ont pas d’autre choix que de faire appel à la

Banque Mondiale. Ceci confère donc aux normes décidées par elle, un champ

d’application très important car elles conditionnent les prêts.

Quels sont ces normes et quels sont les réels impacts de ces normes sur les pays en

développement? Comment le rôle de l’Etat, jusqu’ici principal producteur de normes,

est-il redéfini?

Les programmes d’ajustement structurels et de lutte contre la pauvreté font référence

à de nombreuses règles: les « règles du jeu ». Sous couvert d’une prétendue évolution

historique et de dépassement des programmes d’ajustement structurel, la Banque

Mondiale conserve et accroît sa mainmise sur l’économie et la politique des pays en

développement. Dans un premier temps, il convient d’examiner les programmes

d’ajustement et leur mise en œuvre synonyme de désengagement de l’Etat et qui on

engendré des coûts sociaux importants., dans les années 1980. Puis nous verrons

comment la Banque Mondiale tente de faire évoluer ses objectifs et de s’ouvrir à de

nouvelles problématiques tout en élargissant son champ d’action.

Première partie: La mise en œuvre et les conséquences des Programmes

d’ajustements structurels

Le financement du développement forme à lui seul le but même de la Banque

mondiale (BM). Par l’octroi de prêts, elle est devenue la première source de

financement extérieur dans de nombreux domaines tels la santé, l’éducation. Ainsi

25% des dépenses faites par la BM sont destinées à des programmes pour le

développement humain, alors qu’elle ne consacre que 21% au développement des

infrastructures. En 2000, 15.3 milliards de dollars de crédits ont été accordé au total

1

.

La banque ne sélectionne que des projets économiquement viables, cela va sans dire.

Mais les conditions qu’elle pose suivent une stratégie macro-économique bien précise.

Ainsi, si les pays veulent avoir accès à l’aide de la BM, ils doivent se soumettre à ses

exigences. Dans le cadre des Programmes d’Ajustement Structurel (PAS) mis en

place au début des années 1980,conjointement avec le Fonds Monétaire International

(FMI) sont venus la condition sine qua non à l’obtention des prêts. Perçus par certains

comme une ingérence, les PAS ont remis en cause la place de l’Etat et ont eu des

conséquences désastreuses, concernant notamment le volet social.

A/ Les Programmes d’ajustements structurels

Face la crise de la dette qui touche les pays en développement dans les années 1970,

la BM et le FMI tentent de répondre en octroyant des prêts d’ajustement structurel.

Les normes édictées par la BM dans le cadre de ces programmes sont exigeantes et

correspondent à la philosophie néo-libérale que l’institution a adoptée depuis sa

création.

1. Les fondements conceptuels des programmes d’ajustement

L’importance accordée à la relance de la croissance dans l’élaboration de ces

programmes puise ses sources dans une approche néolibérale de l’économie. Aux

sources de cette pensée, plusieurs principes des doctrines libérale et néoclassique sont

présents. Il est possible de les résumer en trois termes: avantages comparatifs,

monétarisme, et rôle privilégié de l’entreprise privée. De plus, l’arrivée au pouvoir de

Margaret Thatcher au Royaume Uni en 1979 et de Ronald Reagan au Etats-Unis en

1

Rapport annuel 2001

1981 achève le tournant néolibérale des pays développés, ce qui influence fortement

les politiques de la BM.

2. Priorité à la croissance et à l’ouverture des marchés

Pour répondre à la crise de l’endettement, la relance de la croissance économique est

considérée comme le moteur du développement et de la lutte contre la pauvreté. Il est

apparu nécessaire de rétablir les conditions économiques favorables qui étaient

menacées par une crise persistante de la balance des paiements et par un endettement

galopant. Le choix de l’ajustement structurel de l’économie a été fait. « Puisque les

déficits ne sont ni temporaires ni réversibles d’eux mêmes, le financement à long

terme n’est pas une solution. Une politique de financement sans ajustement conduit

plutôt à une dette extérieure imposante avec un service de la dette important et réduira

l’accès au crédit. L’ajustement devient dès lors incontournable »

2

La croissance doit se traduire par une augmentation de la production rendue possible

par un accroissement de l’épargne et de l’investissement. Elle passe aussi par un accès

essentiel aux nouvelles technologies d’où l’incontournable ouverture vers l’extérieur.

Ainsi la libéralisation du commerce fait elle partie des composantes de l’ajustement

structurel. L’élimination des quotas, l’abaissement des tarifs s’ajoutent au

développement des avantages comparatifs des pays qui doivent entrer dans le

processus de division international du travail. Les exportations sont considérées

comme le moyen d’enrayer la dette car elle permettent une entrée de devise nécessaire

aux paiements de importations. L’instauration du libre-échangisme et de l’économie

de marché dans les pays en développement conditionnait l’octroi des différents

financements, ce qui transforme fondamentalement ces pays.

3. Les principales mesures d’ajustement préconisées par la BM

. La BM préconise une cure d’amaigrissement de l’Etat: assainissement de l’économie

et réduction des dépenses publics A partir de ces objectifs, des mesures, précises sont

avancées. La BM entend rétablir les déséquilibres financiers en contrôlant le crédit et

la hausse des taux d’intérêts, en limitant les déficits publics. Des dévaluations sont

aussi mises en place afin de rendre les exportations moins chers. La réduction du

déficit budgétaire passe par le blocage des salaires et l’arrêt du recrutement de

2

Killick et Sutton, 1982:49

nouveaux fonctionnaires, par exemple. L’idée est de réduire l’offre afin de faire

baisser la demande. La libéralisation passe aussi par des mesures concrètes et

dérégulations: démentellement des barrières douanières. Les marchés doivent être

fluides.

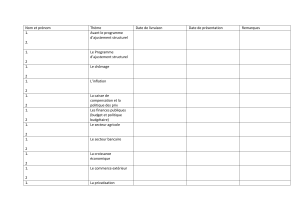

Un schéma des principales mesures macro-économiques d’ajustement standard est

soumis aux pays, comme nous le montre le schéma ci dessous.

B/ La remise en question de l’Etat: la « désétatisation »

La BM a souhaité réduire le rôle de l’Etat dan l’économie et a imposé ce processus de

désétatisation à tous les pays mettant en œuvre les PAS. Certains ont été à même de

voir le danger d’un désengagement brutal, comme la Corée tandis que d’autres ont

subi de plein fouet ce changement brutal de structure. En position de faiblesse, les

pays en développement ont du s’adapter.

1.L’Etat responsable de tous les maux?

Les institutions de Bretton Woods associant une grande partie des interventions de

l’Etat dans l’économie à un des principaux facteurs de dysfonctionnement du marché,

qui selon sa conception doit être totalement libre et s’autorégule. Pour les

monétaristes de l’Ecole de Chicago, tels Milton Friedman et Friederiche Hayek,

« l’Etat doit se limiter à assurer un encadrement stable aux opérations du marché ». Il

n’a pas vocation à le régir. Le volet économiques est donc exclu du champ

d’intervention de l’Etat. Il est subordonné au marché et ne doit pas intervenir

directement. Selon Bonnie Campbell, « cette vision néolibérale voit les marchés et le

secteur privé d’une part et les Etats d’autre part, comme des entités qui se

concurrencent pour occuper la même sphère d’activité économiques. Ainsi, le retrait

de l’Etat de ses fonctions de propriétaire d’industries permettrait aux forces du marché

d’agir plus librement afin d’égaliser l’offre et la demande, de manière à envoyer des

signaux appropriés au secteur privé, afin qu’il puisse prendre de façon optimale des

décisions de production et d’investissement ». S’en suit dès lors un processus de

désétatisation. Quel impact celte démission forcée de l’Etat a-t-elle eu dans les pays

en développement?

2. Le cas argentin: les dangers d’une vision à court terme

Après avoir pendant longtemps adopté un modèle économique d’industrialisation par

substitution aux importations, l’Argentine voit son tissu industriel complètement

désorganisé suite au coup d’état militaire de 1976. Elle aborde les années 1980 dans

un contexte de marasme économique. Elle s’aligne sur donc sur les directives de la

BM et met en place les programmes d’ajustement structurel. Dès le début des années

1990, elle connaît des taux de croissance exceptionnel, une inflation maîtrisée et une

économie stable en voie d’assainissement. Mais ces bons résultats cachent un

mouvement dérégulation qui n’est qu’un retrait désordonné du secteur public de

domaines dans lesquels son intervention est nécessaire. Le programme de

privatisations rapide entrepris fait courir un risque au pays. Certes à court terme,

l ‘économie est stabilisée, mais quelle répercussion cela aura t-il dans l’avenir? Les

privatisations « ont été davantage un outil macro-économique afin de stabiliser

l’économie qu’un outil de politique de réformes structurelles orientées à augmenter la

productivité de l’économie dans le long terme ».

3

De plus le comportement rentier de

l’élite n’a pas été modifié. Pour une croissance à long terme, il est donc impossible de

se baser sur un effacement de l’Etat qui a un rôle majeur à jouer dans le secteur

économique. Par exemple, en ce qui concerne les avancées technologiques et

l’adaptation des industries à ces avancées, ce volet n’est pas pris en compte dans les

PAS. Il revient alors à l’Etat de s’en charger. La crise qu’à connu récemment

l’Argentine montre la précarité de la stabilité issue des PAS. Une réforme durable de

l’économie ne peut se faire sans l’Etat.

3.Le cas coréen: une réussite due à la présence de l’Etat

Certains pays ont servis de vitrine aux PAS, comme c’est le cas de la Corée. Ses

mérites de bons élèves et ses résultats économiques satisfaisants ont été mis en avant

par la BM. Or, le véritable moteur de ce développement est en fait imputable à un

Etat fort et à son intervention efficace. En élaborant des plans et en contrôlant le

système bancaire pour assurer leur application, l’Etat définit les grandes orientations

stratégiques du processus d’industrialisation. A travers la planification, il intervient

dans tous les domaines économiques et met en œuvre des politiques industrielles et

financières afin d’assurer une croissance soutenue. La stratégie d’industrialisation de

la Corée a reposé sur le recours à la protection des industries naissantes et sur la

promotion des industries exportatrices et compétitives. Dans un rapport de 1993, la

3

Pablo Diaz Alvarado « l’adhésion de l’Etat argentin au néolibéralisme » dans L’ajustement

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%