Le discours paneuropéen du mythe de l` « Aborigène primitif »

colloque

LA CONSTRUCTION DES IMAGES :

PERSUASION ET RHETORIQUE, CREATION DES MYTHES

Le discours paneuropéen du mythe de l’ « Aborigène primitif »

Alexandra Sauvage

The Aboriginal struggle is not just for

things. It is also a struggle for symbols.

W.H. Stanner.

Le discours occidental sur l’Autre pus barbare, moins humain, est loin d’être propre à la

société moderne qui nous intéresse, celle du 19eme siècle, ni uniquement européenne.

Claude Lévi-Strauss, dans Race et Histoire, a montré le propre de l’homme à se considérer

comme la référence de son caractère humain, humanité qui se termine à l’orée du village ou

du territoire sur lequel s’étend son peuple. Chaque rencontre avec l’Autre devient alors une

quête pour déterminer le caractère humain de ce dernier et, partant, sa dangerosité, posant

la question de la différence et du semblable comme base qui détermine les possibilités, ou

non, d’échange et d’interrelation entre soi et autrui, ainsi que leurs modalités. L’œuvre de

Claude Lévi Strauss témoigne largement de l’universalité du questionnement que pose

l’existence de cet « Autre » parce qu’il participe à la définition de soi-même : sa présence

nous indique les limites de notre identité.

L’étymologie du terme identité nous éclaire sur les mécanismes en jeu à l’heure de la

représentation de Soi et d’Autrui : le mot serait construit sur la répétition du latin « idem »

(qui signifie le même), dont la forme contractée aurait été identidem (idem et idem), soit «le

même et le même »

1

. Autrement dit, la représentation d’une entité correspond à son

essence : la forme matérielle correspond à la conception abstraite que nous avons de

l’entité. A partir de ce constat, toute forme matérielle, accessible aux sens (et en priorité de

l’ordre du visuel) peut être la représentation d’une conception abstraite. De fait, de tous

temps notre relation aux images et aux objets (qui ne sont autres que des images en trois

dimensions) est conditionnée par le sens que nous leur attribuons, ce qui devient, à l’usage,

l’expression spécifique d’une culture donnée.

Ainsi, à l’universalité d’un questionnement correspond la particularité d’une réponse,

exprimée à travers chaque culture. Quelles sont les modalités qui permettent le discours

paneuropéen du mythe de « l’Aborigène primitif » et quelles sont les matérialisations de ce

discours ? Nous répondrons à cette question par trois entrées : le projet culturel de l’ordre

colonial, l’importance des réseaux scientifiques qui se forgent à travers l’Europe impériale

et les objets-vecteurs du discours colonial, qui transmettent un message précis à l’ensemble

de la population. Le cas des Aborigènes d’Australie est sans doute l’une des meilleures

illustrations des rouages du discours colonial occidental parce qu’ils vont incarner une

« Altérité absolue » qui permettra, en miroir, la construction d’un soi national.

I. L’ordre colonial : un projet culturel transnational

1

Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr/etymologie/identité (27/12/09)

La colonisation de l’Australie s’entame officiellement en 1788 et s’inscrit dans la seconde

vague d’expansion coloniale européenne, menée principalement par l’Angleterre et la

France, mais aussi la Hollande et la Belgique (la première étant la conquête du continent

américain par les Espagnols et les Portugais). L’île continent est habitée depuis près de 40

000 ans par ses premiers habitants dont la richesse culturelle peut se mesurer a la diversité

linguistique qui existe alors : plus de 300 langues

2

(sans compte les dialectes et les linguæ

francae) pour une population restreinte, repartie sur un territoire grand comme 14 fois la

France. Comme partout ailleurs, la colonisation se caractérise rapidement par la violence du

contact, engendrée par les prétentions coloniales des envahisseurs et la résistance des

Aborigènes face à la prise de possession de leurs terres et de leurs femmes, ce qui mènera à

la décimation de la majeure partie de la population autochtone. La prise de possession des

terres nécessite une justification légale acceptable en Europe, ce sera celle de la Terra

Nullius, (‘la terre de personne’ niant ainsi l’existence des peuples aborigènes et de leurs

cultures), puis une organisation sociale, qui se traduit par le traitement différencié des

colons et des colonisés, et qui décide des conditions de vie de ces derniers (Wootten).

Cependant la légitimité de ces décisions juridiques et sociales s’inscrit dans un cadre plus

large duquel elle dépend : celui du contexte culturel européen qui reconnaît (ou non) leur

validité. Ainsi, la permanence des structures juridiques et sociales imposées et contestées

requiert un « grand projet » culturel, chargé de modifier et diriger les goûts, les opinions et

les habitudes en faveur de l’ordre colonial.

2

AIATSIS. Encyclopedia of Aboriginal Australia, Canberra: Aboriginal Studies Press, 2001.

Le contexte socioculturel européen du 19eme siècle est celui de la ‘modernité’,

conséquence de la révolution industrielle et de l’urbanisation rapide qu’elle entraîne d’une

part, et de l’émergence de l’Etat nation comme superstructure politique d’autre part. Tant la

dimension industrielle que nationale sont liées à l’expansion coloniale et sur les richesses

que celle-ci génère (Balibar, Wallerstein).

Le discours alors en vogue est celui des Lumières, dont la réflexion foisonnante vise avant

tout à lever la main mise du christianisme sur le mode de pensée occidental ; il est

l’aboutissement intellectuel des transformations de la vie collective des Européens, tant en

termes d’évolution des technologies que des classes sociales et des formes de gouvernance

(Bessis, 35). Son avènement se traduit par la primauté donnée aux sciences et la quête de

preuves de l’appartenance de l’homme au règne animal à travers la classification

scientifique. S’en suivent une théorisation et une dénomination sur les divers métissages

européano-américano-africains : mulâtre, quarteron ou quinteron de métis en Amérique

latine -et plus tard en Australie- donnant ainsi une cohérence idéologique aux séculaires

croyances racistes (Delacampagne, 157). En théorisant l’égalité et le principe

d’universalité des droits de l’homme, la réflexion des Lumières facilite le contre-argument

d’un discours sur l’inégalité des droits naturels, tout aussi structuré et abouti. Celui-ci sera

privilégié par les Etats parce qu’il va servir les enjeux de l’expansion coloniale.

L’assertion d’inégalité entre les races sert un double objectif : justifier l’action

expansionniste hors Europe et s’assurer du soutien de la population au sein des nations

impérialistes en faveur de la colonisation, coûteuse et allant à l’encontre des sentiments

humanistes qui animent les Européens depuis la déclaration universelle des droits de

l’homme. Ce soutien passe par la mobilisation de l’opinion publique, par les agents de

l’expansion – parti colonial, banques, militaires, et le secteur industriel (Ferro). C’est en

premier lieu le réseau des acteurs financiers et commerciaux de l’expansion qui exhorte à

l’engouement populaire. L’idéologie coloniale intègre par conséquent un souci de

valorisation identitaire à travers une présentation glorieuse des jeunes nations : elle a besoin

de matérialiser ce discours identitaire, de le rendre concret à partir de l’utilisation d’images

et d’objets, et ceux-ci requièrent un lieu ou être présentés au public. Les expositions

coloniales puis les musées coloniaux seront les principaux lieux de représentation du

discours.

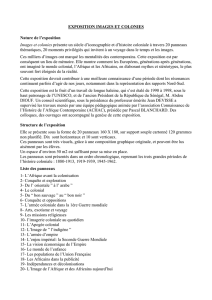

2. « J’expose donc je suis » : le discours des expositions coloniales

La première articulation de ce discours à destination du public prend forme dans la création

d’expositions impériales, qui mêlent progressivement, et avec succès, leurs objectifs

principalement industriels et commerciaux à une ambition sociale de distraction et

d’éducation de la population. Ces expositions, appelées tour à tour universelle, impériale,

industrielle, coloniale ou intercoloniale, sont toutes organisées à la gloire du génie

occidental, en France, en Angleterre, en Belgique, en Hollande et en Espagne

3

(Hodeir,

Pierre). Au total, entre 1761 et 1938 – date de la dernière exposition coloniale à Glasgow–,

près de 60 expositions auront lieu en Occident et dans les colonies. Si au début, ce sont les

intérêts industriels qui dominent (par exemple, lors des expositions impériales de 1851 et

1862), elles donneront la priorité à ceux de l’Empire à partir des années 1880 (Mackenzie,

97). Par leur présentations des prouesses technologiques et des avancées coloniales, elles

3

À titre d’exemple en ce qui concerne les expositions universelles : pour la France, en 1867,

1878, 1889, 1900, 1937 ; pour l’Angleterre, en 1851 et 1862, Anvers en 1885, Barcelone en

1888, Bruxelles en 1897 et d’autres aux Etats-Unis.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%