chap-groupes-sociaux

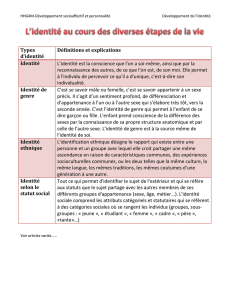

SOCIOLOGIE 2 : GROUPES ET RÉSEAUX SOCIAUX

2.1 – COMMENT LES INDIVIDUS S’ASSOCIENT-ILS POUR CONSTITUER DES GROUPES SOCIAUX?

DÉFINITIONS :

Groupe social : ensemble d’individus ayant une certaine unité, des liens généralement forts ou

professionnels, des activités communes et régulières, un sentiment d’appartenance et une

reconnaissance par les autres. Ces caractéristiques constituent une unité sociale durable.

Classe sociale : groupe social de grande taille, dont les membres se caractérisent par une même

place dans les rapports de production, un mode de vie et des ressources propres et le sentiment

d’appartenir à un groupe.

Agrégat physique : rassemblement aléatoire d’individus n’ayant aucun lien, qui se rassemblent

ponctuellement pour pratiquer une activité ponctuelle et n’ayant aucun sentiment d’appartenance.

PCS (professions et catégories socioprofessionnelles) : regroupement plus ou moins homogène

d’individus ayant des caractéristiques communes permettant d’établir des statistiques.

Catégorie statistique : la catégorie statistique désigne une collection d'individus, créée par les

sociologues pour leurs recherches. Les individus sont classés en fonction de certains critères, mais ils

ne se reconnaissent pas nécessairement comme membre de ce groupe.

Groupe primaire : groupe restreint de personnes entretenant entre elles des relations proches (ex :

la famille, les amis, les collègues de travail, etc).

Groupe secondaire : groupe plus large qui rassemble des individus menant des actions en commun

et partageant le même but (ex : l’association, le parti politique, l’entreprise, etc).

Groupe d’intérêt : un groupe d'intérêt (ou groupe de pression, groupe d'influence, lobby) est un

groupe social formé pour défendre les intérêts d'une catégorie de personnes. Il intervient dans le

débat public et essaie souvent d'influencer les décideurs publics.

- groupe à vocation large : groupe cherchant à défendre l’expression des intérêts communs à

une base sociale pré-existante.

- groupe à vocation spécialisée : groupe ayant des motivations altruistes ou une volonté de

sociabilité ou peut-être même cherchant à obtenir des privilèges (rétribution symbolique).

Loi d’airain de l’oligarchie : tendance de toutes les organisations à générer une élite oligarchique

dont le but est de se maintenir au pouvoir. Cette loi contrôle les processus d’accès au pouvoir.

Groupe d’appartenance : groupe dont l’individu est objectivement membre.

Groupe de référence : groupe auquel l’individu s’identifie, dont il emprunte les valeurs et les normes

et entend adopter le style de vie.

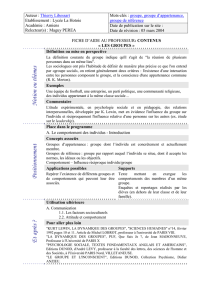

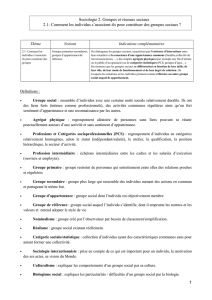

THÈME

NOTIONS

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES

Comment les individus

s’associent-ils pour

constituer des groupes

sociaux ?

Groupes

primaires/secondaires ;

Groupes d’appartenance/de

référence

On distinguera les groupes sociaux, caractérisés par l’existence d’interactions entre

leurs membres et la conscience d’une appartenance commune (familles, collectifs de

travail, associations, etc), des simples agrégats physiques (exemple : une file d’attente

ou le public d’un spectacle) ou de catégories statistiques (PCS, groupes d’âges, etc). On

montrera que les groupes sociaux se différencient en fonction de leur taille, rôle,

mode de fonctionnement et degré de cohésion. On évoquera les situations où les

individus prennent comme référence un autre groupe que celui auquel ils

appartiennent.

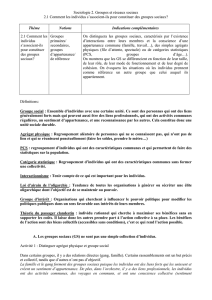

A. LES GROUPES SOCIAUX NE SONT PAS UNE SIMPLE COLLECTION D’INDIVIDUS.

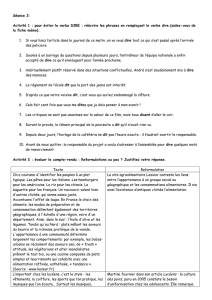

ACTIVITÉ 1 – distinguer agrégat physique et groupe social.

On distingue un simple regroupement social de personnes sans relations/liens en commun ; un

groupe de personnes ayant un but commun avec des relations indirectes, mais avec un sentiment

d’appartenance ; un groupe uni avec des relations intimes, des activités communes et régulières et

un fort sentiment d’appartenance. L’orchestre est un groupe social, avec des liens professionnels

(peut-être intimes), ont des activités communes, un sentiment d’appartenance et une

reconnaissance par les autres. Le groupe social est objectif et existe réellement. La manifestation est

un groupe social, ainsi que la famille et le gang. Ce sont des unités sociales durables (à part peut-être

la manifestation). Il existe des groupes sociaux beaucoup plus large tels que la nation : un sentiment

d’appartenance, des activités communes comme payer des impôts ou aller voter, des valeurs, etc. Le

groupe social le plus important est la famille.

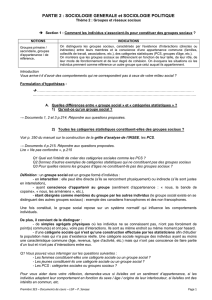

DOCUMENT 1 – distinguer groupe social et catégorie sociale.

Les critères de la hiérarchisation des PCS sont la possession de capital, le secteur et la taille de

l’entreprise. Les employés sont classés selon leur qualification, leur secteur et leurs responsabilités.

Les PCS servent à mesurer la reproduction sociale et à étudier les comportements économiques,

sociaux et démographiques. C’est un outil pratique pour étudier la population française (revenus,

consommation, etc) et pour suivre les évolutions de la structure sociale. Elles ne constituent pas un

groupe social car il n’existe pas forcément de liens intimes / professionnels entre les individus, ils

n’ont pas d’activités communes et régulières et n’ont probablement pas de sentiment

d’appartenance (peut-être au niveau du métier, mais pas de la PCS). De plus, elles ne sont pas

homogènes. Ces catégories n’ont pas d’existence réelle, mais ce sont des groupes nominalistes, créés

par les sociologues.

DOCUMENT 2 – les classes d’âge, un groupe social ?

Dans un groupe social, chaque individu a un rôle et un statut bien précis, notamment dans la division

du travail. Une tranche d’âge n’est pas un groupe social, car c’est une échelle trop large. Même dans

une échelle plus restreinte, il y a une différence de mœurs, de valeurs, de comportements, etc.

DOCUMENT 3 – la construction d’un groupe social : l’exemple des cadres

À l’origine, les cadres ne formaient pas un groupe social car ils n’avaient ni liens forts, ni sentiment

d’appartenance, ni activités communes ; ils n’avaient en commun que le rôle social, qui conféraient

aux cadres des caractéristiques communes : un métier d’encadrement, des responsabilités

spécifiques et une qualification élevée. Aujourd’hui, ils sont considérés comme un groupe social car

ils sont reconnus par les autres comme tel, ont un sentiment d’appartenance, et peut-être des

activités communes et des liens forts/professionnels.

SYNTHÈSE :

Un groupe social est un ensemble d’individus formant une unité sociale durable, caractérisée par une

situation et / ou des activités communes et régulières, entretenant des relations réciproques

(directes ou indirectes). Robert King Merton, sociologue américain, insiste sur l’existence

d’interactions entre les personnes composant le groupe et sur la conscience d’une identité

commune : les personnes composant le groupe se reconnaissent entre elles comme appartenant au

même groupe. Et les personnes extérieures au groupe les identifient comme appartenant à ce

groupe.

Un groupe social se distingue d’une catégorie sociale : les individus constituant une catégorie ont des

caractéristiques communes sans pour autant former une collectivité. L’INSEE a ainsi établi la

nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS), dans laquelle chaque

catégorie socioprofessionnelle présente une certaine homogéneité en termes de statut, qualification,

etc.

Au sein du groupe, il existe des rôles individuels et des normes de conduite. Les membres du groupe

ont en commun certains intérêts et certaines valeurs. Enfin, un groupe social a une certaine

permanence, c’est-à-dire une durée mesurable dans le temps.

Une catégorie peut cependant devenir un groupe social. Les cadres étudiés par Luc Boltanski en sont

un exemple. L’étude des groupes sociaux a surtout commencé avec l’école de Chicago qui s’est

intéressée, au début du 20e siècle, aux populations immigrées, aux relations interculturelles, à la

déviance et à la marginalité.

B. LES INDIVIDUS S’ASSOCIENT AU SEIN DE GROUPES PRIMAIRES ET SECONDAIRES.

DOCUMENT 6 – les relations dans les groupes primaires et secondaires

Dans les groupes primaires, qui est par exemple la famille, les relations sont de nature affective,

solidaire et chaleureuse. La relation de solidarité est spontanée et n’a pas de but précis.

Dans les groupes secondaires, comme les partis politiques, les relations sont plutôt contractuelles,

formelles et sporadiques. Dans un groupe de grande taille, on parle de liens faibles. La solidarité y est

calculée et est nécessaire à la réalisation d’un but commun. Cependant, ces liens impersonnels sont

une force car ils constituent les réseaux nécessaires au développement et fournissent des

informations que les groupes primaires n’ont pas.

DOCUMENT 7 – une loi d’airain de l’oligarchie

Tous les groupes secondaires de grande taille sont menés par une oligarchie. Ce ne sont pas

forcément les meilleurs ni les plus représentatifs, mais ceux qui ont réussi à conquérir le pouvoir.

Cette loi d’airain est aux frontières de la sociologie des organisations et des sciences politiques.

DOCUMENT 8 – les groupes sociaux s’organisent pour défendre leurs intérêts

Les groupes d’intérêt sont appelés des lobbies. Il existe deux visions des lobbies : chez les

anglosaxons, ils ont une connotation positive, car ils sont méfiants vis-à-vis de l’État et pensent qu’il y

a besoin d’intermédiaires pour exprimer les attentes du peuple. En France, la population a une vision

négative de ces groupes d’intérêt, car, justement, on ne veut pas d’intermédiaires entre l’État et les

citoyens, et on pense que la société est un contrat social où les individus s’associent librement pour

former une société. On voit ces intermédiaires comme des parasites qui nuisent à l’intérêt général,

alors qu’ils sont généralement mieux acceptés au sein de l’Union Européenne.

DOCUMENT 9 ET 10 – la classe sociale, lieu de défense des intérêts collectifs ?

Les élites ont des valeurs et des buts communs, et s’organisent de façon à se rencontrer

fréquemment. Ils ont des liens forts et un sentiment d’appartenance, et mettent en place des

stratégies pour maintenir cette position sociale. Pour certains, les élites forment une classe social

(notamment pour Karl Marx).

Comme les sociologues de Chicago, Marx fait le constat de la misère ouvrière et en conclut que toute

l’Hisoire de l’humanité est structurée par la lutte des classes et leurs rapports d’exploitation. Il pense

qu’il faut sortir de cette lutte en menant une révolution et en mettant à disposition de tout le monde

les moyens de productions. Cependant, le 20e siècle a vu émerger une grande classe moyenne qui a

rendu obsolète l’analyse marxiste.

DOCUMENT 11 – le paradoxe de l’action collective

Pour les individus qui participent à l’action collective, ils doivent supporter des coûts financiers

comme la cotisation, les risques de se faire mal voir par l’employeur, une baisse de salaire ou encore

une perte de temps. La théorie du passage clandestine consiste à penser que l’individu rationnel

cherche à bénéficier des avantages de l’action collective sans en supporter les coûts, car le résultat

profite à tous, et ce, sans conditions. Dans un grand groupe, ce genre de comportement passe

inaperçu, puisqu’il peut se dissimuler. Mais dans un petit groupe, le contrôle social est plus fort, et le

passager clandestin est donc mal vu. Il peut y avoir des situations où, objectivement, les individus ont

intérêt à se mobiliser. Pourtant, la rationnalité individuelle conduit les individus à ne pas se mobiliser.

Cependant, si tout le monde raisonne ainsi, l’action collective ne peut pas avoir lieu. Cette théorie

été mise au point par Mancur Olson dans en 1965. Dans un groupe de grande taille, les individus se

rassemblent pour défendre leurs intérêts, mais le paradoxe de l’action collective se met à l’œuvre.

SYNTHÈSE

Les groupes sociaux sont divers, autant par la taille que pour les enjeux autour desquels ils se

constituent et par les relations qu’entretiennent les individus qui en sont membres.

Les groupes primaires sont des groupes restreints de personnes qui entretiennent entre elles des

relations proches et régulières (familles, groupes de pairs, etc). Les groupes secondaires sont plus

larges, rassemblent des individus menant des actions en commun et partagent le même but (ex :

l’association, l’entreprise, le parti politique, etc).

Les relations impersonnelles dépendent de la taille du groupe. Les relations dans les groupes

secondaires sont plus souvent impersonnelles. En revanche, dans les groupes primaires, les relations

sont plus personnelles, les individus se connaissent et un contrôle social mutuel s’instaure, qui limite

la liberté individuelle.

Le changement de taille des groupes pose des problèmes d’organisation qui nécessitent une

rationalisation (ex : le taylorisme dans une entreprise), et qui génère des effets pervers (ex : la loi

d’airin de l’oligarchie qui conduit un petit groupe à mettre l’organisation au service de la

conservation de leur pouvoir).

Un groupe qui grandit doit se constituer un groupe de pression pour défendre ses intérêts ou une

cause précise. Cependant, il peut être confronté au paradoxe de l’action collective : un individu

rationnel cherche à récupérer les avantages d’une action collective sans en supporter les coûts.

C. LES INDIVIDUS PEUVENT SE RÉFÉRER À UN AUTRE GROUPE QUE LEUR GROUPE

D’APPARTENANCE.

DOCUMENT 12 – d’un groupe à l’autre

Afin de réussir son ascension sociale, un individu a besoin de s’intégrer dans un autre groupe que le

sien pour éviter le rejet. Le type de socialisation mis à l’œuvre dans l’intégration à un groupe de

référence est la socialisation anticipatrice. En général, les individus ont le même groupe

d’appartenance et de référence, mais parfois ces deux groupes sont différents. Dans les années 80,

on demandait implicitement aux populations immigrées d’abandonner leur culture d’origine, mais

progressivement cette norme s’est effacée. Aujourd’hui on reconnaît la diversité culturelle comme

une richesse, même si toutes les cultures doivent être protégées.

DOCUMENT 13 – la frustration relative

La frustration relative résulte d’un décalage entre les attentes d’un groupe social er la réalité de ce

qu’il obtient. Cela peut concerner des groupes défavorisés qui n’arrivent pas à s’élever dans la

société tout comme des groupes supérieurs en perte de statut. Les conséquences de la frustration

relative sont la souffrance sociale, les conflits sociaux, et l’anomie (la remise en cause des normes

sociales).

SYNTHESE

Les groupes d’appartenance est le groupe dont l’individu est objectivement membre. Ce groupe

consistue une structure de socialisation pour l’individu dans laquelle il occupe un statut et joue un

rôle. Le groupe d’appartenance sert fréquemment de groupe de référence, qui est le groupe que

l’individu souhaite intégrer et qu’il considère comme un modèle. Il a deux fonctions principales : une

fonction normative, en fournissant des normes et des valeurs à l’individu qui souhaite l’intégrer, et

une fonction comparative qui fournit un cadre de référence permettant à l’individu d’évaluer sa

situation au regard de ce groupe de référence. Lorsque les groupes d’appartenance et de référence

diffèrent durablement, cela peut générer des situations de frustration relative.

1

/

5

100%