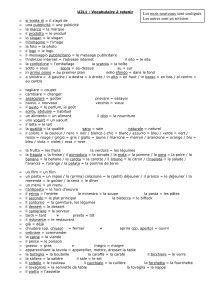

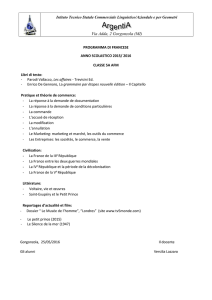

l`europe de demain - Il Progetto EuroStudium

18. L’EUROPE DE DEMAIN

Autore: Thelos, pseudonimo di Ernesto Rossi.

Luogo e data di redazione: Lugano, 1944

Prima edizione a stampa:, Centre d’Action pour la fédération européenne, L’Europe de demain,

La Bacconiére, Boudry, 1945

Fonte: idem

L’Europe de demain è senza dubbio uno dei lavori di maggior rilievo fra le pubblicazioni di

carattere federalista di Ernesto Rossi ed è testimonianza di quanto abbiano influito gli studi che

Rossi compì durante il suo periodo di esilio in Svizzera.

Dopo Ventotene, la Svizzera rappresentò per Rossi e per tutti i numerosi fuoriusciti che in

questa terra trovarono asilo, una sorta di secondo luogo di elezione perché qui iniziò il periodo di

attività e, se vogliamo, di proselitismo da parte dei federalisti.

Rossi arrivò in Svizzera il 14 settembre 1943 e dopo un periodo trascorso a Lugano riuscì a farsi

trasferire a Ginevra dove avrebbe stabilito importanti relazioni con esponenti della resistenza che

provenivano dalle varie aree geografiche d’Europa. Ma Ginevra fu anche il luogo dell’importante

incontro con Luigi Einaudi la cui influenza è particolarmente evidente nel terzo paragrafo della

prima parte del saggio L’Europe de demain dedicato al fallimento della Società delle Nazioni.

Il periodo trascorso in Svizzera fu inoltre molto fecondo per la produzione di testi di carattere

federalista. Rossi, insieme a Spinelli, trovò validi interlocutori tra gli aderenti al Partito

d’Azione, anch’essi rifugiati in terra elvetica, anche se nel Partito d’Azione le adesioni alle tesi

federaliste rimanevano spesso delle generiche tendenze e fu spesso difficile dare loro un formato

programmatico. Rossi e Spinelli portarono avanti con impegno e costanza il loro progetto di

diffusione del programma federalista ed ottennero numerose adesioni tra i giovani, fra questi vale

la pena ricordare Guido Rollier, fratello di Mario Alberto, grazie al quale si deve la pubblicazione

di L’Europe de demain e di altri testi di Rossi presso la casa editrice “La Baconnière”.

L’attività che Rossi e Spinelli svolsero in Svizzera fu dunque importante e fondamentale per

l’affermazione del Movimento federalista e si arricchì di numerosi contributi, tra questi quello di

Silone, Jacini, Bolis, Treves e molti altri.

Ernesto Rossi, appena giunto in terra elvetica, iniziò la sua attività pubblicistica propedeutica al

lavoro di propaganda organizzata. Presso la biblioteca di Lugano consultò numerosi testi e

pubblicazioni, soprattutto quelli che riguardavano studi sugli aspetti economici dell’unione

federale europea.

Durante il periodo svizzero, la sua attività si svolse su due piani paralleli: quello dell’azione su

scala internazionale in stretta collaborazione con Spinelli e il lavoro di proselitismo federalista

fra i rifugiati, tale impegno si concretizzò in dibattiti, conferenze, appelli, sottoscrizioni, articoli

su giornali e diffusione di pubblicazioni, riscotendo un notevole successo soprattutto fra i

giovani.

Come spesso accadeva tra i rifugiati, per le pubblicazioni venivano usati vari pseudonimi e così

Rossi usò quello di Storeno per il testo italiano e quello di Thelos per quello francese, l’intervallo

di circa un anno che intercorre fra le due pubblicazioni fu senza dubbio ricco di avvenimenti e fu

anche un anno di fondamentali progressi per il Movimento Federalista.

Dopo la costituzione del Comitato direttivo interpartitico a Lugano, Rossi diede vita ad un altro

Comitato a Zurigo (febbraio 1945) che “avrebbe dovuto rappresentare tutte le tendenze politiche

che avevano inserito la federazione europea nel loro programma, dimostrando così la completa

indipendenza del M. F. E. dal P. d. A. e da qualsiasi partito”

1

.

Uno studio e una ricerca incessanti, consentirono a Rossi di raccogliere documenti che

attestavano come le tendenze federaliste fossero presenti in quasi tutti i paesi europei e come

anche i movimenti per la Resistenza avessero acquisito la consapevolezza che una pace durevole

sarebbe stata possibile solo in una organizzazione di tipo federalista del continente europeo.

Ne L ’Europe de demain, Rossi pubblicò una serie di documenti che nelle intenzioni

dell’autore dovevano costituire un utile strumento per lo studio del problema della federazione

europea e, come già è stato detto, avere un chiaro fine pedagogico .La ricerca dei documenti fu

svolta con una cura particolare nonostante una situazione oggettivamente difficile soprattutto

per le scarse risorse economiche di cui disponeva Ernesto Rossi e in generale quasi tutti i

rifugiati in terra elvetica

2

.

La prima parte del testo federalista, firmata “Thelos”, pseudonimo meno usato e meno noto di

Rossi (più usati erano Empirico e Storeno), è costituita da otto paragrafi nei quali vengono prese

1

Antonella Braga, La collaborazione con Ernesto Rossi nel lavoro di organizzazione e propaganda del Mfe in Svizzera, in Dalla

resistenza all’Europa, il mondo di Luciano Bolis, a cura di Daniela Preda e Cinzia Rognoni Vercelli, Pavia, 2001, p. 121

2

cfr. Antonella Braga, La collaborazione con Ernesto Rossi…, op. cit.

in esame le cause della guerra, la soluzione federalista e le reali possibilità di attuazione

dell’unità europea. Ciò che più colpisce il lettore, anche quello meno avvezzo a certi argomenti, è

la semplicità con la quale Rossi affronta i vari temi rendendoli non solo di facile fruizione, ma

anche, a nostro avviso, dotandoli di notevole capacità persuasiva.

D’altra parte tale capacità persuasiva Rossi cominciò ad esercitarla proprio in Svizzera, come

testimoniò anni più tardi Luciano Bolis, secondo il quale “ se gli scritti di Spinelli lo colpirono

per la loro lucidità di analisi, furono il fervore missionario e l’umana simpatia di Rossi a

coinvolgerlo, in modo continuativo, nell’attività federalista”

3

.

Naturalmente è innegabile un continuità ed una influenza del Manifesto di Ventotene

nell’opera di Rossi e in particolare ci riferiamo ai capitoli riguardanti i compiti della federazione e

il problema tedesco, ma L’Europe de demain, pur rimanendo figlio legittimo del Manifesto,

presenta un federalismo europeo arricchito di tutte quelle verifiche e di tutte quelle conoscenze

bibliografiche di quanto si andava affermando, in campo federalista, nei vari paesi europei. Il

testo si avvale dei contributi dei vari gruppi della Resistenza europea, delle voci federaliste

presenti sulla stampa clandestina di Francia, Italia, Belgio, Norvegia, Polonia e Olanda, degli

orientamenti federalisti dei paesi anglosassoni e infine di alcuni testi di scrittori e uomini politici

di fama internazionale.

Nota sulla fonte: L’Europe de demain fu scritto in Svizzera da Rossi con la collaborazione di

René Bertholet (Robert) come risulta da una lettera di Spinelli per Rossi in data 5 luglio 1944 e

pubblicato nel 1945 da Editions de la Baconnière, Buodry, ma la prima parte del saggio era stato

pubblicato nel maggio 1944 come gli Stati Uniti d’Europa, introduzione allo studio del

problema a firma di Storeno, a Lugano, Nuove edizioni di Capolago e tirato in duemila copie

4

.

L’Europe de demain fu ristampato nel dopoguerra nel volume di AA.VV., Federazione

europea, con prefazione di Tristano Codignola, Firenze, La Nuova Italia, 1948 e infine

parzialmente ripubblicato a cura di Eluggero Pii presso le edizioni Guerra, Perugia, 1996.

L’EUROPE DE DEMAIN

DE THELOS

3

Antonella Braga, La collaborazione con Ernesto Rossi…, op. cit. p. 108

4

cfr. (a cura di) Piero Graglia, Altiero Spinelli, Machiavelli nel secolo XX – Scritti del confino e della clandestinità 1941-1944,

Bologna, 1993, p. 489, n. 19

L’EUROPE EST UN ETAT

composé de plusieurs provinces

Montesquieu

I. LA DESTRUCTION DE NOTRE CIVILISATION

La question de l’ordre international à instaurer dès la fin de cette guerre

constitue le plus grave des problèmes; il est absolument indispensable de lui donner le

pas sur tous les autres. La solution qui lui sera apportée conférera seule un sens sérieux

aux réponses particulières proposées pour toutes les questions politiques économiques

ou spirituelles concernant actuellement les divers Etats.

Si l’on ne parvenait pas à constituer l’organisme international susceptible de mettre

fin aux guerres répétées et comprenant tous les pays du monde, il n’y aurait plus

d’espoir de sauver notre civilisation; nous serions au seuil d’un nouveau moyen âge,

sous l’influence et l’impulsion des idéologies totalitaires.

La guerre totale

La guerre a cessé d’ être un simple choc entre deux nations; elle est devenue une

collision entre des peuples qui jettent dans la lutte toutes les vies, tous le biens. Chaque

belligérant cherche dans cette guerre totale, avec tous le outils fournis par la science, à

détruire le potentiel de guerre de l’ennemi et à abattre son moral comme moyen

indirect pour anéantir son armée. Cette nouvelle forme de lutte arrache les populations

entières de leurs terres ancestrales pour le déporter à des milliers de kilomètres, sans

même se soucier de leur donner de nouvelles habitations, ni même les plus modestes

moyens d’existence. Ainsi, on tend à massacrer indifféremment hommes, femmes,

vieillards, enfants; on ne respecte ni les hôpitaux, ni l’églises, ni les asiles pour enfants;

on réduit en décombres fumants les bibliothèques, les musées, les oeuvres d’art, tout le

plus précieux patrimoine constitué en d’innombrables générations.

L’oeuvre destructrice des guerres actuelles est encore plus terrible dans le domaine de

l’esprit que sur le plan matériel. Dans les pays totalitaires, discours, journaux, cinéma,

radio font sans cesse appel aux forces irrationnelles de l’âme pour créer une folie

collective, afin de fondre tout un peuple dans une seule volonté orientée vers une fin

unique: la victoire à tout prix, moyennant n’importe quel sacrifice. Personne n’a plus

même le droit de demander ce que signifie au juste la victoire. On exige la victoire pour

la victoire. On veut survivre, sauver n’importe comment même ce qui ne mérite

aucunement d’être sauvé. La dissimulation, les mensonges sont systématiquement

utilisés, à l’égal des armes de combat, des bombes ou des torpilles. Raisonner, douter,

c’est être un ennemi de la patrie. Toutes les valeurs morales sont bouleversées. On

récompense la violence, la méconnaissance complète de toute règle de vie civilisée, la

haine sans aucune atténuation, le conformisme et l’obéissance la plus aveugle aux

ordres venus d’en haut. On n’a plus aucun respect pour la vie humaine, pour la loi,

pour l’esprit de tolérance. On perd tout sens de la responsabilité individuelle et aussi

tout sens critique.

Conséquences politiques de la paix armée

La simple menace de guerre corrompt les périodes de paix, leur communique déjà les

caractères essentiels de la guerre.

D’autre part, les passions sociales déchaînées par la guerre ne s’apaisent

généralement pas avec la cessation des hostilités. Les institutions juridiques

traditionnelles, désormais chancelantes ou même effondrées, ne peuvent plus contenir

ces passions; aussi se précipitent-elles de tous côtés en désordre, et la lutte politique

reprend la caractère violent de lutte armée entre factions.

Pour que les libertés existent, il faut que le pouvoir soit décentralisé, il faut que les

citoyens aient la possibilité effective de s’intéresser à la chose publique, il faut que la

vie politique circule dans les nombreux organismes intermédiaires, nécessaires entre

l’individu et l’Etat, et surgis spontanément par l’association de tous ceux qui ont les

même intérêts et le même idéal. Une telle décentralisation s’oppose aux buts que les

gouvernements sont obligés de se proposer dans les périodes de paix armée. Dans le

préparation de la guerre, les résultats les plus effectifs s’obtiennent si l’on fait

converger vers un but unique toutes les forces économiques, démographiques et

spirituelles, conformément à un plan d’ensemble étudié et mis au point par un

gouvernement ayant le maximum de puissance et la plus grande continuité, c’est-à-

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

1

/

41

100%