Thème 1 : Economie et démographie Chapitre1 : Comment la

1

Thème 1 : Economie et démographie

Chapitre1 : Comment la dynamique démographique influe-t-elle sur la crois-

sance économique ?

I. Les grandes tendances démographiques.

Dossier 1 p.12 – 13 ; dossier 2 p.14 – 15.

A. La mesure de l’évolution de la population.

B. La transition démographique.

C. Le vieillissement de la population.

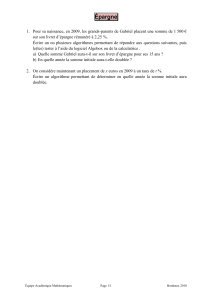

II. Epargne, accumulation patrimoniale et croissance économique.

A. Démographie et épargne : le modèle du cycle de vie.

Dossier 3 p.16 – 17.

B. Comment expliquer la diversité des taux d’épargne des ménages.

C. Vieillissement, accumulation patrimoniale et croissance économique.

III. Epargne, investissement et solde courant de la balance des paiements.

Dossier 4 p.18 – 19.

A. L’ajustement de l’épargne et de l’investissement en économie fermée et en économie ouverte.

B. Le rôle de la démographie.

Notions :

Accumulation du capital ; allocation des ressources ; cycle de vie ; dynamique démographique ; épargne ;

équilibre emplois – ressources ; mouvement naturel ; mouvement migratoire ; population active.

2

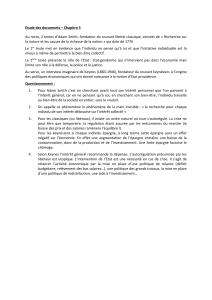

Au cours du siècle passé, des transformations démographiques majeures se sont produites : fin de la

phase de transition démographique et épisode de baby-boom pour les pays développés, début de cette transi-

tion dans les pays du Sud, migrations régionales et transnationales facilitées par l’ouverture des frontières et

les progrès spectaculaires dans les moyens de transport.

Ces phénomènes démographiques ont influencé la taille et la structure de la population mondiale. La

forte croissance de cette population s’est traduite par un changement dans l’équilibre des populations entre

le Nord et le Sud.

Les écarts de richesses ont aussi provoqué des migrations régionales ou internationales de main

d’œuvre. La structure par âges des populations a été affecté par le passage du régime démographique « an-

cien » (ou traditionnel) au régime démographique moderne.

Toutes ces évolutions démographiques ont eu des conséquences sur la croissance économique dans la

mesure où elles ont influencé les facteurs de production et la demande globale.

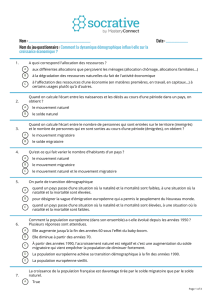

I. Les grandes tendances démographiques.

La dynamique démographique représente l’analyse de la natalité, de la mortalité et des mouve-

ments migratoires afin de permettre de décrire l’évolution passée et future d’une population.

A. La mesure de l’évolution de la population.

Il existe différents outils démographiques permettant d’étudier la population.

1. Des indicateurs permettant d’étudier l’évolution de la population.

Pour analyser l’évolution démographique d’un pays, il faut prendre en compte le mouvement naturel

et le mouvement migratoire.

Le mouvement naturel est la variation de l’effectif d’une population qui résulte de l’effet conjugué

de la natalité et de la mortalité.

Le solde naturel (le plus souvent accroissement naturel) est la différence entre le nombre de nais-

sances et le nombre de décès.

Le taux d’accroissement naturel est le rapport de l’accroissement naturel durant une période à la

population moyenne de cette période. Ce taux peut être aussi calculé par la différence entre le taux brut de

natalité ( rapport entre le nombre de naissances au cours de l’année et la population moyenne au cours de

l’année) et le taux brut de mortalité. (rapport entre le nombre de décès au cours de l’année et la population

moyenne au cours de l’année). En France, en 2011, le taux de naissance était de 12,7‰ et le taux de mortali-

té de 8,5‰ d’où un taux d’accroissement naturel de 4,2‰.

Le solde migratoire est la différence entre les immigrations et les émigrations.

Remarque : Il faut bien distinguer immigrant / émigrant et immigré / émigré. Dans le premier cas,

l’approche est en termes de flux et dans le second cas en termes de stocks. Par exemple :

Un immigrant est un étranger qui, pour la première fois, reçoit un titre de séjour d’une durée égale ou

supérieure à un an.

Un immigré est un individu résidant sur le territoire français (quelle que soit sa nationalité) qui est né

à l’étranger avec une nationalité étrangère.

2. Les indicateurs du mouvement naturel.

Outre le taux brut de natalité et le taux brut de mortalité évoqués ci-dessus, il existe d’autres taux

permettant d’expliquer le mouvement naturel d’une population :

Le taux global de fécondité est le rapport du nombre de naissances vivantes au nombre moyen de

femmes en âge de procréer (15 – 49 ans). En France, en 2011, ce taux était de 2,07 enfants par femme.

L’Indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) représente le nombre moyen d’enfants que mettrait

au monde une femme, si elle connaissait durant toute sa vie féconde, les conditions de fécondité observées

3

l’année d’observation. Il correspond à l’addition des taux de fécondité par âge. En France, en 2011, ce taux

était de 2,01 enfants par femme (Allemagne et Espagne: 1,39 ; Chine : 1,5 ; Suède et Etats-Unis : 2,0).

3. Les indicateurs du vieillissement.

Ces indicateurs sont utiles pour différents chapitres du programme.

En France, la part des plus de 60 ans dans la population totale est passée de 19% à 22,6% entre

1991 et 2010. Cette hausse s’explique principalement par hausse de l’espérance de vie à 60 ans c'est-à-dire

le nombre d’années qu’auraient à vivre les individus âgés de 60 ans. Elle est passée de 15 ans au début du

XXe siècle à 26 ans à la fin du XXe siècle. Ce vieillissement conduit à l’augmentation de l’âge moyen de la

population (40 ans en 2012 vs 38 ans en 1997).

L’indice du vieillissement représente la part (en %) des personnes de plus de 65 ans dans les jeunes

de moins de 20 ans. (en France : 70 % en 2012 vs 61% en 2000).

Le ratio de dépendance, globalement, est le rapport du nombre des inactifs de moins de 20 ans et

ceux de plus de 60 ans, au nombre d’actifs de 20 à 59 ans. En France, en 2007, ce taux était de 86% ; il

pourrait atteindre 110% en 2060. La population active est constituée des personnes exerçant ou souhaitant

exercer une activité professionnelle (emploi + chômage).

Par ailleurs, il faut souligner que la croissance démographique est un facteur de la croissance écono-

mique :

- L’augmentation de la population agit sur la demande et l’offre, en fournissant des débouchés sup-

plémentaires aux produits agricoles et aux produits finis dont la production se rationalise et s’intensifie gé-

nérant des gains de productivité. La croissance devient intensive.

- Esther Boserup (1910 – 1999) développe le concept de « pression créatrice ». La croissance de la po-

pulation contraint à la recherche de gains de productivité et de rendements. De même, l’adoption de nou-

velles technologies peut être plus rapide dans de telles populations. Il existe donc un lien entre croissance

démographique et innovation.

- De même, Kenneth Arrow en 1962 et Edmund Phelps en 1966 montrent que les efforts de recherche

et développement sont corrélés à la croissance démographique. Ces dépenses produisent, comme

l’investissement en capital humain, des externalités positives susceptibles de favoriser la croissance écono-

mique.

Toutefois, le vieillissement démographique suscite plus de craintes par rapport à la productivité et à

la croissance : les populations âgées pourraient être moins dynamiques ou moins réceptives à l’innovation.

Alfred Sauvy (1898 – 1990) craignait ainsi dans les années 1950 que la dénatalité et le vieillissement entrai-

nent un déclin des civilisations : « Croitre ou vieillir, il faut choisir » écrivait-il.

B. La transition démographique.

La transition démographique désigne une période au cours de laquelle un pays passe, par étapes,

d’un régime démographique ancien (traditionnel) caractérisé par des taux de natalité et de mortalité éle-

vés à un régime démographique moderne caractérisé par des taux de natalité et de mortalités faibles.

Remarque : C’est Adolphe Landry (homme politique et démographe ; 1874 – 1956) qui est le

premier à avoir proposé en 1934 un schéma explicatif de l’évolution des populations en distinguant un ré-

gime primitif (pré-transitionnel), un régime intermédiaire (la transition démographique) et un régime de ma-

turité (post-transitionnel).

Selon la thèse de la transition démographique, la baisse de la mortalité précède celle de la mortalité,

de sorte que la phase de transition est marquée par un accroissement naturel fort.

Le recul de la mortalité, qui se traduit par l’allongement de l’espérance de vie, résulte à la fois des

progrès médicaux et de l’amélioration des modes de vie. Ce recul s’explique par trois facteurs essentiels :

- Baisse de la mortalité infantile. Au XVIIIe siècle, 30% des enfants mouraient avant un an ; au-

jourd’hui le taux de mortalité infantile est de 4‰ ;

4

- Rôle des progrès médicaux (amélioration des pratiques médicales, des conditions d’hygiène, vaccina-

tions obligatoires,…) ;

- Croissance économique et amélioration du niveau de vie. Cette croissance a permis de financer une

protection sociale.

Le recul de la fécondité s’explique principalement par des raisons culturelles et sociales.(par

exemple, la nuptialité : la tolérance vis-à-vis des naissances hors-mariage ; l’amélioration du niveau

d’instruction des femmes,…)

C’est en Europe, au XIXe siècle, que se déroule la première transition démographique.

1. L'Europe et la transition démographique au XIXe.

Le XIXe siècle est marqué par la forte progression de la population européenne, sous l'effet de la

transition démographique. Le phénomène se produit en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle et se propage

ensuite aux autres pays européens. Il se traduit par une diminution rapide de la mortalité, la natalité restant

stable, à un niveau élevé, pendant une à deux générations. Le taux d'accroissement naturel de la population

progresse alors rapidement. Dans un second temps la natalité se met à baisser et le taux d'accroissement na-

turel diminue. On passe d'un régime démographique pré-transitionnel (traditionnel ou ancien) caractérisé par

des taux de natalité et de mortalité élevés et un accroissement naturel faible, à un régime post-transitionnel

(moderne) dans lequel les taux sont divisés au moins par deux et l'accroissement redevient faible. Ce mou-

vement naturel, qui a souvent conduit à une multiplication par 5 de la population, s'accompagne également

d’importants mouvements migratoires : l’Angleterre, l’Irlande, l’Italie, l’Allemagne ont ainsi connu une

émigration massive.

Seul pays européen à proposer un modèle très différent au XIXe, la France connaît une transition dé-

mographique caractérisée par une diminution presque simultanée de la natalité et de la mortalité. Le taux

d'accroissement naturel reste donc faible. La France est également un pays d'immigration, contrairement à

ses voisins. Cette faible vitalité démographique française se poursuit au cours de l'Entre-deux-guerres au

point que la population commence à décroître à la fin des années 1930 et ne reprend sa progression qu’à la

fin de la Seconde Guerre mondiale.

5

2. La démographie européenne de la seconde moitié du XXe siècle.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la population européenne (au sens large, en incluant la

Russie d'Europe, l'Ukraine…) a achevé sa transition démographique. Le taux d'accroissement de la popula-

tion, proche alors de 1% par an, augmente légèrement jusqu'à la fin des années soixante, sous l'effet du Ba-

by-boom, tandis que le solde migratoire global reste négatif. Le taux d'accroissement diminue ensuite régu-

lièrement, en raison d'une baisse de l'accroissement naturel que ne compensent ni l’augmentation régulière

de l’espérance de vie ni une légère augmentation du solde migratoire. Il devient nul au milieu des années

1990 et négatif entre 1997 et 2001. À partir des années 1990, la situation devient très particulière puisque

l'accroissement naturel est négatif et que c'est une augmentation du solde migratoire qui vient empêcher la

population de diminuer fortement.

La situation géographique est très contrastée : l'Europe de l'Ouest et du Nord continue de voir sa po-

pulation progresser tandis que l'Europe centrale et de l'Est connaît plutôt une tendance à la stagnation (Alle-

magne, Italie, Russie, Pologne), voire à la baisse de la population (pays baltes, Roumanie, Hongrie…). Cette

situation s’explique largement par une baisse de la fécondité mais les phénomènes migratoires viennent ac-

centuer l'évolution pour certains pays (Europe de l'Est avec des soldes migratoires négatifs) ou compenser

partiellement le mouvement naturel.

En comparaison des autres pays européens, la France se caractérise, dans la seconde moitié du XXe

siècle, par une vitalité démographique supérieure à la moyenne. Le Baby-boom, visible également dans les

pays composant le quart nord-ouest de l'Europe, a été particulièrement important, tandis que la "dénatalité" a

été moins marquée qu'en Allemagne, en Italie ou en Espagne. La croissance démographique française est

tirée par le solde naturel plutôt que par le solde migratoire, situation rare en Europe.

Les transformations de la fécondité et de la mortalité ont des conséquences sur la structure par âge de

la population, visibles dans les pyramides des âges. En France, le baby-boom a provoqué un rajeunissement

très net puis s’est traduit par le gonflement de la population active.

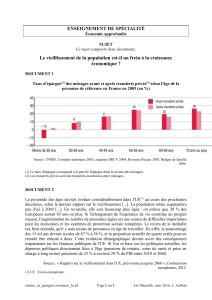

C. Le vieillissement de la population.

Le vieillissement qui s’accélère au cours de la décennie 2000, conséquence à la fois de l’arrivée à 60

ans des baby-boomers et de l’allongement de la durée de vie (vieillissement par le haut), engendre un ac-

croissement du poids relatif des générations de plus de 60 ans. Tous les pays ne sont pas confrontés à ce

phénomène avec la même ampleur. Si l’allongement de la durée de vie est assez général dans les pays indus-

trialisés, l’importance du baby-boom, de la période de « dénatalité », ainsi que la diversité des comporte-

ments démographiques au début du XXe siècle, conduit à des situations diverses. La baisse de la fécondité

(vieillissement par le bas) explique aussi le vieillissement de la population. Par exemple, la fécondité a été

nettement plus faible en Allemagne qu’en France au cours de la deuxième moitié du XXe. Il en résulte un

vieillissement plus précoce et plus durable de la population allemande et l’évolution du ratio de dépen-

dance démographique, défini comme le rapport entre, d’une part, la population de moins de 20 ans et de

plus de 60 ans et, d’autre part, celle de 20 à 60 ans, y connaîtra certainement une remontée plus forte qu’en

France.

L’enjeu essentiel de ces évolutions est la prise en charge des inactifs par les actifs, les « produc-

teurs » potentiels assurant la prise en charge d’une population inactive plus nombreuse. Il pose également, à

travers les questions de financement des retraites (cf. chapitre suivant), la problématique de la solidarité in-

tergénérationnelle, de la soutenabilité des engagements d’une génération nombreuse pour les générations

suivantes…

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%