MACROÉCONOMIE : L`INVESTISSEMENT Fiche à partir du Repère

1

MACROÉCONOMIE : L’INVESTISSEMENT

Fiche à partir du Repère La Découverte de P. VILLIEU

INTRODUCTION

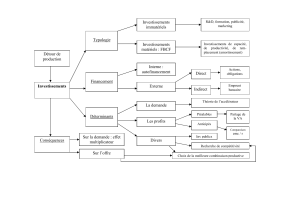

Qu’est-ce qu’investir ?

- Au sens large : acquisition de biens de production. Au niveau microéconomique :

investissement matériel, immatériel, investissement financiers. Au niveau macroéconomique :

FBCF : « valeur des biens durables acquis par les unités de production pour être utilisés

pendant au moins un an dans le processus productif ».

- investissement net : FNCF = FBCF – Consommation de Capital Fixe

- Capital fixe/capital circulant (matières premières, biens intermédiaires, et produits finis) =

stock

Qui investit en France ?

- Les ménages : investissement de logement (25% de la FBCF totale). Les administrations

publiques (grandes entreprises nationales 25%). Les sociétés et quasi-sociétés : investissement

productif + bâtiment.

- Années 1970, politique de grands travaux, plans, forte progression de l’investissement des

grandes entreprises nationales compensant la baisse de l’investissement des sociétés et quasi-

sociétés. Années 1980, fin du rôle contracyclique joué par les grandes entreprises nationales

(privatisation, fin des programmes…). Comportement se rapprochant depuis de celui des

sociétés et quasi-sociétés. A partir de 1992, l’investissement des administrations publiques

stagne (contrainte budgétaire…).

- 1990 : le tertiaire représente 56% de la FBCF totale, 1997 : 64%. Progression au détriment

de l’investissement industriel.

Un retard de l’investissement français ?

- La FBCF des sociétés et quasi-sociétés a progressé en volume de 1970 à 1980 (+80%), mais

chute de 1990 à 1997. Quel avenir pour l’industrie ?

- USA : force de l’investissement depuis 1992 (rattrapage), NTIC. Rajeunissement vif du

capital, contrairement au vieillissement de l’équipement français industriel.

- Japon : fin des années 1980 : le taux d’investissement de 30% progresse encore.

- Mais limite de la comparaison internationale, agrégats différents.

Chapitre 1 : INVESTISSEMENT, DEMANDE ET COÛT DU CAPITAL

I. LE PRINCIPE D’ACCÉLÉRATEUR

Valeur ajoutée et investissement : l'effet de la demande sur l'investissement (glissement annuel, en %)

2

- A. AFTALION (1909) : une réduction même modérée de la consommation finale, donnant

lieu à une chute plus que proportionnelle de l’investissement, peut occasionner un

écroulement de la demande globale et engendrer « une crise de surproduction ».

- Les entreprises investissent si leurs débouchés s’accroissent : théorie de J.-M. CLARK

(1917). Étude de la demande de biens d’équipement dans le secteur des chemins de fer,

relation technique dans laquelle l’investissement est proportionnel au variation de la

demande : fondement des fonctions d’investissement.

1) L’accélérateur simple

- Le stock de capital (Kt) est relié à la production, égale à la demande (Yt) par un coefficient

fixe (v) résultant d’une contrainte technologique ou d’une rigidité des prix des facteurs de

production de sorte que les firmes ne soient pas incitées à modifier leur technologie : Kt = v .

Yt. L’investissement net (accroissement du stock de capital) est une fonction linéaire du taux

de variation de la demande : INt = Kt = vYt. L’investissement est donc plus volatile que la

demande.

- Ce modèle est basé sur deux hypothèses : l’investissement net permet d’ajuster

instantanément le stock de capital effectif (Kt-1) au stock de capital désiré (Kt*) : INt = Kt* -

Kt-1. Le stock de capital désiré est seulement fonction de la demande (anticipations myopes) :

Kt* = vYt

- Vérifications empiriques décevantes à court terme, meilleures à long terme (TINBERGEN

1938), mais le v s’interprète alors comme un coefficient de capital (K/Y) et ne traduit pas

forcément la causalité des débouchés sur l’investissement. Relation comportementale ou

purement technique ? Critique : vision trop mécanique de l’investissement. Un ralentissement

conjoncturel se traduira plutôt par une sous-utilisation des capacités de production que par un

désinvestissement net, et encore une fois le principe suppose la pleine utilisation du capital.

2) De l’accélérateur simple à l’accélérateur flexible

- On obtient l’accélérateur flexible en retirant alternativement l’une ou l’autre des deux

hypothèses de l’accélérateur simple.

- Incertitude conjoncturelle, instabilité des anticipations fondées sur le passé, les ajustements

ont un coût : KOYCK (1954) montre ainsi que l’investissement s’ajustera avec retard aux

variations de la demande. Introduction de la notion d’inertie de l’investissement à court terme.

En cas de choc positif de la demande, l’investissement net est d’abord positif (la demande

augmente) puis négatif (la demande retourne à son niveau initial), mais le profil de

l’investissement est beaucoup plus lisse avec l’accélérateur flexible. En cas de choc

permanent de la demande, l’investissement est lisse mais toujours positif. L’inertie est

d’autant plus grande que la vitesse d’ajustement du capital ou des anticipations est faible.

Hypothèse de rigidité de la technologie, et du coût du capital.

II. INVESTISSEMENT ET COÛT DU CAPITAL

1) Efficacité marginale de l’investissement et fonction d’investissement « keynésienne »

- KEYNES, Théorie Générale (1936) : L’investissement est profitable tant que son rendement

dépasse son coût. L’investissement est un détour de production dont on espère des recettes

futures. Il faut donc faire le bilan actualisé de l’opération, les deux sommes étant distantes

dans le temps. Si la dépense courante d’investissement (It) engendre des recettes (nettes de

coûts) Rh pendant T périodes à venir, la valeur actualisée nette du projet d’investissement se

note :

, où r est le taux d’intérêt. Le projet d’investissement est

rentable si et seulement si la VAN est positive. Deux interprétations : si l’entrepreneur dispose

de fonds propres, le projet l’investissement est rentable si les recettes associées dépassent le

3

« coût d’opportunité » de ces fonds, à savoir le placement au taux d’intérêt en vigueur ; si

l’entrepreneur ne dispose pas de fonds propres, l’investissement est rentable s’il lui permet

d’emprunter au taux d’intérêt en vigueur, et de rembourser ses créanciers en lui laissant une

marge positive. On peut aussi calculer le taux interne de rendement : étant donné le coût

initial et les recettes futures, quel est le taux d’intérêt maximal que l’entreprise est prête à

supporter sans renoncer au projet ? Ce taux est appelé « efficacité marginale du capital » par

KEYNES, taux qui annule la VAN. La VAN est positive quand le taux interne de rendement

est supérieur au taux d’intérêt. Quand le taux d’intérêt augmente (diminue) l’investissement

diminue (augmente). Cette fonction est instable.

- Pour les classiques (FISCHER notamment) l’investissement est une fonction décroissante du

taux d’intérêt réel, alors que KEYNES parle du taux d’intérêt monétaire.

2) Les fondements microéconomiques de la notion de coût du capital

- Notion de coût d’usage du capital de JORGENSON (1936) […]

3) La fonction d’investissement de JORGENSEN

4) L’ « erreur » de JORGENSEN

5) Accélérateur et coût du capital : quelques éléments empiriques

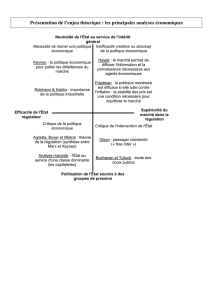

- Modèles assez pertinents jusqu’à la fin des années 1970, et notamment le principe

d’accélérateur. Les analyses néoclassiques selon lesquelles l’investissement dépend

exclusivement du coût relatif des facteurs se sont révélées peu fructueuses : l’élasticité du

capital à son coût est faible, le coût du travail n’a pas de réelle influence sur l’investissement

ou l’emploi, et l’élasticité de l’emploi est au coût du capital est positive.

- Éléments d’explications : chocs pétroliers (baisse de l’investissement, de la productivité et

des taux d’intérêt réels), question de la substituabilité des facteurs de production (modèles

putty-clay, putty-putty), difficulté d’évaluation du coût du capital…

6) Accélérateur et théorie keynésienne

- La demande n’est pas absente de la fonction d’investissement de KEYNES. Deux attitudes

de l’entrepreneur : prévision de long terme des recettes futures associées au projet

d’investissement (les « rendements prospectifs »), dans ce cas les débouchés anticipés

joueront un rôle dans la décision ; ou se référer au marché boursier et évaluer le profit qu’il

peut retirer de la revente du projet à court terme.

- L’investissement est donc pour KEYNES un phénomène essentiellement financier, et la

variable d’ajustement en réponse aux fluctuations de la demande à court terme n’est pas

l’investissement mais l’emploi.

Chapitre 2 : PROFITABILITÉ, INCERTITUDE ET IRRÉVERSIBILITÉ

I. LA PROFITABILITÉ DE L’INVESTISSEMENT

- Concept évoqué par KEYNES, mais réellement formalisé qu’à partir des années 1960 par J.

TOBIN, pour n’être appliqués que dans les années 1980.

- Idée générale : si un investissement est profitable, il doit être réalisé, aucune autre variable.

1) La théorie du q de TOBIN

Annexe indicative

James TOBIN est né en 1918, économiste américain, nombreux autres travaux d’économie

générale d’inspiration keynésienne. Rôle de l’État, capitalisme à visage humain, réduction des

inégalités. 1981 : Prix Nobel d’Économie, mort en mars 2002.

- Poursuite de la réflexion de KEYNES selon laquelle l’investissement est principalement

déterminé par la situation sur les marchés boursiers : si une unité additionnelle de capital

4

accroît la valeur de marché de la firme d’un montant supérieur à son coût d’acquisition,

l’entrepreneur rationnel devra investir. Plus l’écart entre les deux données est fort, plus

l’incitation est forte. TOBIN définit le coefficient q comme le rapport entre la valeur

boursière de la firme et sa valeur comptable, c’est-à-dire la valeur de replacement de son

capital. La fonction d’investissement en q est croissante : I = f +(q-1).

- Si q<1, le capital nouveau coûte trop cher par rapport à la valorisation boursière, il n’y a pas

investissement.

- Si q>1, l’investissement est rentable selon les anticipations boursières.

- La valeur théorique de q est 1 : les valeurs boursière devraient toujours coïncider avec la

valeur de remplacement de la firme. Mais TOBIN suppose l’existence d’imperfections,

d’instabilités.

- Théorie compatible avec l’analyse néoclassique de l’investissement ? Pour JORGENSON, il

n’y a pas de coûts d’installation des équipements, comportement statique de maximisation du

profit. Pour EISNER et STROTZ (1963), la décision d’investissement n’est pas statique : la

firme compare la valeur actualisée des bénéfices liés au nouvel investissement avec son coût

actuel, de sorte que le q de TOBIN devient le déterminant de l’investissement.

- q de TOBIN et profitabilité : le concept de profitabilité de l’investissement est introduit par

MALINVAUD dans ses Essais sur le théorie du chômage (1983). La profitabilité est évaluée

par l’écart entre le taux net de profit et le taux d’intérêt réel à long terme, et mesure donc la

rentabilité de l’investissement comparée à un placement alternatif (la profitabilité doit

atteindre le seuil des 4% pour qu’il y ait investissement selon MALINVAUD). Les deux

auteurs proposent donc un raisonnement assimilable, pour une même fonction

d’investissement, qui incorpore donc toutes les contraintes perçues ou anticipées par

l’entreprise, dont les contraintes de débouchés. DIXIT (1992) montre que le rendement requis

avant de déclencher l’investissement peut être de deux à trois fois le taux d’intérêt réel.

SUMMERS (1987) en a fait le constat aux États-unis dans les années 1980.

- Remarque : permet de nuancer l’opposition entre « chômage classique » (rentabilité

insuffisante de la production) et « chômage keynésien » (insuffisance des débouchés).

MALINVAUD, dans Réexamen de la théorie du chômage (1980), rappelle que les deux

cohabitent.

2) Des difficultés empiriques

- Le q de TOBIN est a priori tout à fait pertinent, car la totalité des motivations de

l’investissement est appréhendée par la valeur boursière des actifs, qui fluctue selon

l’ensemble des éléments qui déterminent le coefficient q.

- Analyse pertinente au début des années 1980. Mais malgré le krach boursier de 1987 et la

chute des cours, l’investissement s’est maintenu. Dans la première moitié des années 1990, en

France, l’investissement est resté très faible malgré l’accroissement de la valorisation

boursière des entreprises : tout information déterminante n’est finalement pas contenue dans

la valeur boursière de l’entreprise, comme la demande, le taux d’utilisation du capital ou les

indicateurs de liquidités.

Remarque : la théorie du q de TOBIN peut expliquer pourquoi, lors d'une conférence à

l'université de Priceton en 1972, il proposa la création d'une taxe sur les transactions de

devises (dont très peu sont liées à des capitaux productifs) afin de lutter contre la spéculation

monétaire, taxe qui pénalise les allers-retours au cours d’une séance (achat-vente spéculative).

Il s’agit d’un prélèvement sur les mouvements monétaires à court terme, de l’ordre de 1%,

appelée Taxe sur les Transactions de Change (TTC), qui « mettrait un grain de sable dans les

mécanismes du marché ». L’idée de cette taxe a été reprise par les mouvements

altermondialistes (ATTAC), ce qui ne déplut pas à TOBIN.

5

3) Marchés boursiers et investissement

- Le q de TOBIN serait faussé par les « bulles » spéculatives, qui, bien que les agents soient

parfaitement rationnels, dérèglent la comparaison entre valeur du marché et valeur

fondamentale de l’entreprise (analyse de BLANCHARD et WATSON, 1982), fixant

artificiellement q.

- Selon BOSWORTH (1975), la spéculation boursière n’a aucun effet sur l’investissement

parce que l’entreprise connaît sa valeur « réelle ». Le marché boursier est de plus source de

financement, et la spéculation peut améliorer le bilan de l’entreprise, facilitant encore l’accès

au crédit bancaire (analyse de BERNANKE et GERTLER, 1989). Une période de forte

hausse de la valeur boursière peut donc entraîner un surinvestissement, car les projets très

risqués ou peu rentables pourront tout de même être financés (FISCHER et MERTON, 1984).

- Les cours boursiers sont d’une instabilité excessive par rapport à la valeur fondamentale de

l’entreprise (SHILLER, 1981) : liens entre cette volatilité et les fluctuations de

l’investissement ? TEASE (1993) : l’écart entre valeur boursière et valeur fondamentale a

bien influencé l’investissement, mais cette corrélation s’explique parce que les cours boursiers

tiennent compte de l’évolution des variables macroéconomiques. ARTUS (1988) ne trouve de

même aucun lien entre la bulle spéculative et l’investissement avant 1987.

II. UNE NOUVELLE VUE SUR L’INVESTISSEMENT ?

1) Irréversibilité et spécificité

- Du fait des coûts d’installation des équipements, les décisions d’investir sont irrécupérables,

et la valeur du capital installé sera inférieure à sa valeur d’achat, installation comprise.

- Il est plus coûteux d’investir puis de désinvestir que de ne rien faire : les biens d’équipement

deviennent spécifiques. Étude d’ARROW : si l’entrepreneur ne peut désinvestir, il attendra

avant d’investir que la demande dépasse un certain seuil, afin de ne pas être amené à

surraccumuler du le capital. Les dépenses d’investissement immatériel sont de même

irrécupérables.

2) Valeur d’option de l’investissement

- Du fait de l’irréversibilité et de l’incertitude de l’investissement, le comportement de

l’entrepreneur sera bien souvent attentiste, celui-ci ne voulant rationnellement pas prendre de

risque. On pourrait donc voir en cet attentisme un comportement optimal de l’entrepreneur

face aux incertitudes.

- Quand une entreprise réalise un investissement irréversible, elle « tue » son option d’investir

et perd la possibilité d’attendre et de gagner de nouvelles informations. Prise en compte de ce

« coût d’opportunité ».

3) L’inertie optimale ou la répugnance à investir

- A la valeur d’option de l’investissement à réaliser s’ajoute la valeur d’option du capital

installé, qui provient de la possibilité de cesser d’utiliser les capacités installées puis de les

réutiliser si la demande repart.

- La répugnance à investir en bonne conjoncture est la contrepartie de la tendance à

surraccumuler le capital en conjoncture basse : la firme a trop peu de capital pendant les

périodes favorables, et trop quand elle n’en aurait pas besoin. Métaphore du « poêle à

charbon » n’apportant pas la chaleur voulue au bon moment.

- L’investissement ou l’abandon de capital se déclenchent uniquement à partir de certains

seuils de demande ou de rentabilité. Entre ceux-ci, il existe une marge d’inaction où l’attente,

l’inertie est optimale. PINDYCK (1988) mesure cette inertie du capital optimale en réaction à

la demande, qui permet d’ajuster, de lisser dans le temps le niveau d’investissement en dépit

des chocs de la demande.

4) Incertitude et investissement

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%