Vers un modèle unique d`action

1

CHANAL Justine 1°SB

SALLEE Valentine

BARRAU Gwendaline

Notre site : Htpp://roddikjuju.free.fr/tpesite/index.html

Matières utilisées : Chimie + Biologie

2

Sommaire

Page 1 : Présentation

Page 2 : Sommaire

Page 4 : Introduction

Page 4 : Quelques définitions

Page 4 : PARTIE 1 : DROGUES & CERVEAU

Page 4 : I/ Du système nerveux aux neurotransmetteurs

Page 6 : II/ Vers un modèle unique d’action

Page 9 : III Actions et effets

Page 12 : substances par substances, les effets

Page 18 : IV/ Des adaptations néfastes

Page 21 : PARTIE 2 : LES MODIFICATIONS ENTRAINEES PAR LES

STIMULANTS

Page 21 : I/ Présentation des stimulants

Page 21 : II/ Les amphétamines

Page 21 : A. Qu'est-ce que c'est ?

Page 22 : B. Un exemple d'amphétamine:l'ecstasy

Page 23 : 1) Qu'est-ce que c'est ?

Page 23 : 2) Son action sur le cerveau

Page 24 : 3) Son action dans l’organisme

Page 24 : 4) Ses effets

Page 25 : 5) La dépendance et la tolérance

Page 25 : III/ La nicotine

Page 25 : A. Qu'est-ce que c'est

Page 26 : B. Son action sur le cerveau

Page 27 : C. Ses effets

Page 27 : D. Dépendance et tolérance

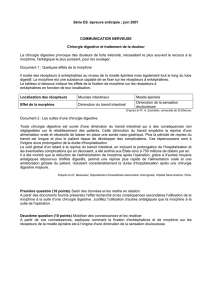

Page 28 : PARTIE 3 : UN EXEMPLE D’OPIACES : LA MORPHINE

Page 28 : I/ Présentation

Page 29 : II/ L’action de la morphine

Page 29 : A. Le rôle des différentes substances mises en jeu

Page 29 : 1) La morphine endogène ou l'enképhaline

Page 29 : 2) Les récepteurs opioïdes

Page 30 : 3) La substance P

Page 30 : 4) Sérotonine

Page 31 : 5) Les fibres A-delta et C

Page 31 : 6) GABA

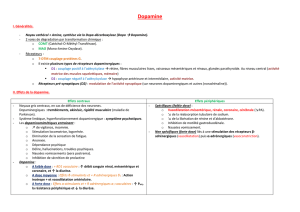

Page 31 : 7) La dopamine

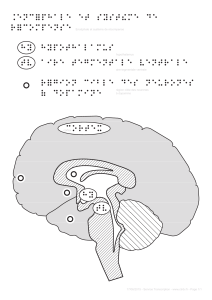

Page 31 : B. Les sites d'action de la morphine

Page 31 : 1) Action spinale

Page 32 : 2) Action supraspinale

Page 32 : 3) Action périphérique

Page 32 : 4) Action au niveau du cerveau

3

Page 33 : C. L'action inhibitrice de la morphine

Page 34 : 1) L'action de la morphine dans le contrôle de la douleur

Page 35 : 2) L'action de la morphine pour la sensation d'euphorie

Page 35 : III/ Les effets de la morphine

Page 35 : A. L'effet analgésique

Page 35 : 1) Par l'augmentation du seuil de perception de la douleur

Page 36 : 2) La modification de la perception douloureuse

Page 36 : 3) Durée de l'analgésie

Page 36 : B. Effets sur l'appareil digestif

Page 36 : C. Effets sur l'appareil urinaire

Page 36 : D. Effets respiratoires

Page 36 : 1) Dépression respiratoire

Page 36 : 2) Antitussif

Page 37 : E. Effets cardiovasculaires

Page 37 : F. Effets oculaires

Page 37 : G. Effets comportementaux

Page 37 : H. Effets hormonaux

Page 37 : I. Effets sur l'épiderme

Page 38 : J. Les effets divers

Page 38 : K. La tolérance

Page 38 : L. La dépendance

Page 38 : 1) La dépendance physique

Page 38 : 2) La dépendance psychique

Page 38 : 3) La mise en place de la dépendance

Page 39 : IV/ Conclusion

Page 39 : Conclusion générale

Page 39 : Bibliographie

Page 39 : les sites

Page 40 : les livres

Page 40 : les personnes

Page 40 : pour le site

4

Introduction :

Les drogues sont des substances synthétiques ou naturelle modifiant l’activité mentale et

susceptible de conduire à un état de dépendance constituant la toxicomanie. On pourrait se

demander comment ces substances peuvent-elles modifier la transmission de messages nerveux.

Par exemple, comment la morphine agit-elle pour supprimer la sensation de douleur et provoquer

une sensation d’euphorie ? Ou comment les stimulants accroissent-ils l’activité physique ou

psychique d’un individu ? Tout d’abord, nous verrons l’action des drogues dans le cerveau, ensuite

nous verrons comment agissent la morphine et les stimulants sur l’organisme.

Quelques définitions :

Une DROGUE est toute substance, autre que les aliments, qui est absorbée pour modifier la façon dont le corps

ou l'esprit fonctionne. (Santé Canada) Agissant sur le système nerveux central, l'usage abusif d'une drogue

provoque des perturbations physiques et mentales ainsi qu'un état de dépendance physique, un état de

dépendance psychologique et de tolérance.

Un PSYCHOTROPE est toute substance qui agit sur le psychisme en modifiant le fonctionnement mental,

entraînant des changements dans les perceptions, l’humeur, la conscience, le comportement et diverses

fonctions psychologiques et organiques. Le terme psychotrope signifie littéralement "qui agit, qui donne une

direction (trope) à l'esprit ou au comportement (psycho).

De manière spécifique réfère aux médicaments utilisés dans le traitement de désordres mentaux, tels les

neuroleptiques, les anxiolytiques, etc

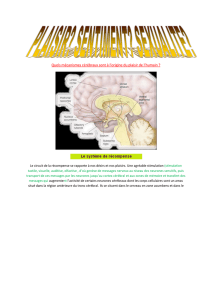

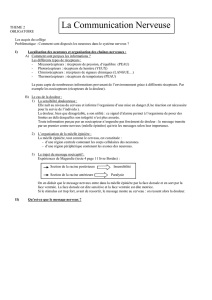

PARTIE 1 : DROGUES & CERVEAU

I/ Du système nerveux aux neurotransmetteurs

Le système nerveux de l'homme est constitué de centres nerveux (cerveau et moelle épinière) et

de nerfs reliant ces centres à la périphérie (les nerfs rattachés à la moelle épinière sont appelés

nerfs rachidiens). Les contractions musculaires sont commandées par des messages en

provenance des centres nerveux et transmis par les nerfs. Grâce aux organes des sens,

l'organisme capte en permanence des informations en provenance de son environnement,

informations transmises aux centres nerveux sous forme de messages nerveux. Et tous les

messages nerveux circulent sous la forme d'activité électrique le long de fibres nerveuses. Ces

fibres appartiennent à des cellules nerveuses appelées neurones.

Or le fonctionnement nerveux reposes sur la circulation de signaux dans un réseau complexe de

neurones. Le neurone est l'unité structurale et fonctionnelle du système nerveux. Il est composé

d'un corps cellulaire contenant le noyau, de prolongements courts, les dendrites, et d'un long

prolongement, l'axone. Les neurones forment des chaînes et des circuits neuroniques :

l'extrémité de l'axone est en communication avec les dendrites ou le corps cellulaire d'un autre

neurone, ou avec une cellule musculaire au niveau d'un relais appelé synapse.

Le transfert de l'information d'une cellule à l'autre se fait au niveau des zones de synapses,

c'est-à-dire existe un espace entre la membrane axonale d'un neurone et la membrane

dendritique de l'autre neurone. Le message nerveux passe de la membrane présynaptique vers la

membrane postsynaptique en traversant la fente ou l'espace synaptique ; c'est-à-dire un espace

de taille constante et étroite. La synapse marque l'interruption dans la propagation de l'influx

nerveux bioélectrique, qui est remplacé par un message chimique. Dans la fibre présynaptique, on

5

observe des vésicules qui renferment des molécules appelées neurotransmetteurs ou

neuromédiateurs.

L'arrivée d'un message nerveux conduit à la libération en plus ou moins grande quantité des

neurotransmetteurs contenus dans les vésicules qui s'ouvrent sur la fente synaptique par

exocytose.

Les neurotransmetteurs vont se fixer sur des récepteurs spécifiques situés au niveau de la

membrane de la fibre postsynaptique.

L'action du neurotransmetteur durera plus ou moins longtemps selon l'activité antagoniste

d'enzymes présentes dans la fente synaptique et chargée de réduire la durée de leurs effets. De

plus, une partie des neurotransmetteurs peut-être recapturés par le neurone présynaptique. De

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

1

/

40

100%