Comment élaborer des messages éthiquement responsables et

1/6

Comment élaborer des messages éthiquement responsables

et éviter le greenwashing ?

INTERVENANTS :

Anne Chanon, adjointe de la direction générale de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la

Publicité (ARPP)

Christophe Bultel, directeur des études et des programmes européens, en charge du

développement durable à Sciences Com’

Christian Lafage, directeur du développement durable chez Rémy Cointreau

Animation des débats : Ahlam Noussair, journaliste reporter d’images

Préambule d’Yves Pageot, chargé de communication de la direction régionale Pays de la Loire de

l’ADEME

Cet atelier est le deuxième d’une série permettant de mieux comprendre comment intégrer les questions du

développement durable dans la communication. En novembre dernier, le 1er atelier avait pour thème "Vers

une communication responsable : anticiper les nouvelles obligations de demain". L’environnement est devenu

un enjeu stratégique pour les organisations, il peut être employé comme argument pour promouvoir un

produit, une marque. C’est un thème qui progresse dans l’univers communicationnel, dans les campagnes

publicitaires. Toutefois, on constate parfois des abus dans le recours à l’argument vert, - le greenwashing - et

des questions se posent pour l’éviter. Cet atelier a donc été organisé pour échanger sur l’élaboration de

messages responsables.

Introduction de l’animatrice, Ahlam Noussair, journaliste

Le greenwashing est un anglicisme que l’on peut traduire par "blanchiment vert", soit un "lavage de cerveau".

C’est une démarche qui vise à mettre en avant des arguments écologiques de manière abusive et à occulter

ainsi les volets plus polluants.

2/6

Intervention de Christophe Bultel, directeur des études et des programmes européens, en charge du

développement durable à Sciences Com’

Un premier constat peut être fait : le développement durable est un oxymore, tout comme le sont les termes

"croissance verte" et "véhicule propre".

Nous sommes dans une société d’hyperconsommation où le bénéfice est important. Cependant, certaines

préoccupations relayées par les ONG et associations ont interpellé des consommateurs sur leur manière de

consommer. Les consomm’acteurs sont de plus en plus nombreux, passant de 5 à 7 % il y a 5 ans à 15 à 30 %

récemment. Un profil type semble se dessiner : il s'agit plutôt des femmes d'une cinquantaine d'années,

appartenant aux catégories moyennes.

L’écologie a une valeur de statut. "Has been" il y a quinze ans, elle parait moderne aujourd’hui. L’enjeu

environnemental a bien été compris par le marketing. Pour s’approprier cette valeur, des dérives sont

commises. Ainsi, des promesses commerciales, pas toujours tenables, sont faites pour gagner des parts de

marché. D’où l’apparition, en réaction, d’un scepticisme voire d’une défiance car il est devenu difficile de

discerner la valeur de cette offre. Cette problématique amène alors les professionnels à s’interroger sur leur

responsabilité car ils encourent un risque de rejet majeur de leur offre, une dégradation de leur image, de leur

réputation.

Ainsi, il y a quelques années, Greenpeace a montré qu’Apple n’était pas aussi responsable que l’entreprise le

disait dans la composition de ses produits. Elle s’est alors vue mal figurer dans un classement largement

diffusé. Interpellée, cette dernière s’est remise en question et publie désormais un rapport détaillé pour

chacun de ses produits. Cela illustre bien la difficulté qu’ont certaines entreprises à corréler communication

corporate et attentes sur leurs produits.

Les ONG veillent et leurs accents ont parfois des répercussions sur les consommateurs. Un espace critique

s’est développé dans les médias et sur le Web. Faut-il consommer mieux ou moins ? Il est difficile pour le

consommateur d’être exemplaire au quotidien. Il a aussi tendance à penser "ce n’est pas à moi de porter cette

lourde responsabilité".

Un écolo-scepticisme se développe quand aux messages. L’enjeu est ici sociétal, il y a eu abus de "croissance

verte", de "c’est naturel". Aujourd’hui, même si les pratiques abusives sont dénoncées, stigmatisées, le

consommateur n’a pas toujours les clés pour discerner les offres justes des offres moins sincères. Le

communicant doit tenir son rôle d’information, de sensibilisation, d’incitation en toute cohérence entre les

messages et la structure ou le produit.

La difficulté de la communication sur ce sujet est d’être inventive et désirable tout en répondant à des enjeux

de responsabilité.

QUESTIONS-REPONSES

Une agence de communication engagée dans une démarche responsable doit-elle refuser un contrat d’une

entreprise qui ne l’est pas ?

Christophe Bultel : Cela dépend de l’exigence de l’annonceur et quelques soit le sujet, le prestataire de

services a une responsabilité.

Anne Chanon : Ce dialogue devient plus fréquent, plus évident à entretenir, on peut parler de norme

socialement acceptée. D’ailleurs, sur le site de l’Union Des Annonceurs (UDA), on trouve dix clés pour

communiquer responsable, comment faire un brief d’agence responsable. Mais en période de crise

économique, il est difficile de demander aux annonceurs de renoncer à des contrats.

La démarche responsable est-elle une nouvelle dimension de notre métier ? Est-ce une contrainte

supplémentaire et nécessite-t-elle un savoir différent ?

Cela impose de revoir les métiers. Il faut former les étudiants à l’éco-communication, aux enjeux, aux

techniques et aux méthodes. Par exemple, Sciences Com’ a intégré cette exigence parmi les compétences de

base d’un communicant car l’efficacité et la responsabilité sont indissociables. Aujourd’hui, le communiquant

doit être capable d’évaluer l’impact direct et indirect des messages. Les journalistes intègrent également

progressivement cette pratique. En 2006, on comptait à l’AFP (Agence France Presse) trois spécialistes de la

question contre soixante chez Reuters…

3/6

A propos de l’écolo scepticisme, on parle de greenbashing (matraquage du vert, condamnation d’actions ou

produits qui se veulent responsables). Que penser de l’action du WWF à ce sujet ?

On parle ici de tiers de confiance. Orange propose en effet, avec le WWF, de mettre en avant un téléphone qui

mentionne régulièrement son impact, Cette démarche est intéressante car elle permet de donner du crédit à

l’offre. C’est important car souvent, des promesses n’ont pas été tenues… Le partenariat avec un organisme

extérieur qui peut s’exprimer semble être une bonne approche car la vision de l’urgence des changements

n’est pas la même pour tous et les démarches s’enrichissent mutuellement.

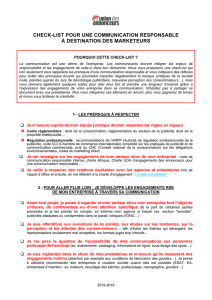

Intervention d’Anne Chanon, adjointe de la direction générale de l’ARPP

L’ARPP voit quelques 40 000 publicités par an avant leur diffusion. Le mensonge est rarissime, mais il existe

des exagérations, des omissions, des déformations. Il faut donc prendre des précautions lorsque l’on élabore

une publicité. A ce sujet, il existe cinq grands principes à respecter.

Nouveau dispositif de régulation professionnelle

CONSEIL

ADMINISTRATION

Services opérationnels

Conseil de

l’Éthique

Publicitaire

Jury de

Déontologie

Publicitaire

Conseil

Paritaire de la

Publicité

inchangé

21

Le premier, la véracité, n’est pas si simple à mettre en oeuvre car lorsque l’on parle d’environnement, il n’y a

pas nécessairement une vérité unique (exemple du cas des OGM). On demande alors que soient aisément

accessibles la source et la méthode, que l’action environnementale ou "responsable" soit significative et

justifiée.

Le second principe, la proportionnalité, pourrait se résumer ainsi : plus l’affirmation est forte, plus les preuves

doivent l’être. Il faut relativiser les allégations : ne pas parler de "voitures écologiques" mais de "voitures plus

écologiques"par exemple.

Ensuite, les messages doivent être clarifiés, en présentant un début d’explications qui figurent dans la

publicité. Quand on parle de réduction d’impact, il est désormais obligatoire de spécifier de combien et par

rapport à quelle base.

La loyauté est également importante : si la réalité est déformée, le consommateur s’y perd. Les distinctions

abusives sont prohibées, tout comme les présentations de nature à induire en erreur.

Enfin, le dernier principe est l’éco-responsabilité : le dénigrement de comportements vertueux vis-à-vis de

l’environnement ne doit pas apparaître.

L’ARPP est un service de conseils ouvert également aux professionnels non adhérents.

4/6

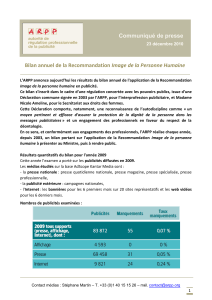

Greenwashing, quel poids ?

3 années d’étude

•Méthodologie inchangée depuis 3 ans

Etude sur l’année 2009, 3 supports étudiés (TV, presse ciblée, affichage) pour un total de

15 698 visuels analysés

Corpus : publicité diffusée du 1er juillet au 31 décembre 2009

Référence : Codes Développement durable et Arguments écologiques de l’ARPP

•Taux de manquement ou de réserves encore insatisfaisant

28 visuels constituant des manquements / 73 des réserves

•Une amélioration réelle

23

QUESTIONS-REPONSES

Les entreprises font-elles facilement le pas vers l’ARPP ?

Du fait de la mobilisation des associations, les entreprises viennent souvent vers l’ARPP. Les demandes de

conseil ont été multipliées par trois ou quatre ces derniers temps. Au sein de l’organisme, il existe le jury de

déontologie publicitaire où convergent les plaintes. Les décisions étant rendues publiques, les annonceurs

craignent le buzz négatif et certains préfèreraient des sanctions financières.

Mais suite au rapport d’études "Bilan 2009, publicité et environnement" réalisé conjointement par l’ARPP et

l’ADEME, nous avons remarqué qu’en trois ans (2006 à 2009), le taux de greenwashing a été divisé par deux.

Y a-t-il des sanctions ou s’agit-il uniquement de conseils ? On parle de démarche volontaire, l’ARPP

recherche-elle de nouvelles publicités afin de voir si elles correspondent à sa charte ?

Il est très difficile pour une marque de figurer dans un tel rapport rendu public. On ne peut pas dire

"uniquement" car quel est l’actif le plus important en communication si ce n’est l’image ?

L’ARPP s’attache à faire beaucoup de prévention. Et dans le cadre du Bilan 2009, ce sont 16 000 visuels qui ont

été regardés.

Le consommateur est perdu parmi des messages contradictoires et a du mal à faire le tri. Les messages

sont nombreux, parfois incohérents. Comment concrètement peut-il s’en sortir ? Qui peut l’aider ? Il a

le sentiment qu’on lui en demande beaucoup trop. Il veut bien s’engager mais veut être convaincu que

les produits proposés ont été vérifiés…

Anne Chanon : Cela reflète parfaitement l’état de l’opinion à l’heure actuelle. La première clé est

l’exemplarité, il faut passer par la clarification. Mais nous sommes encore dans une logique de consommation,

dans la nano innovation et pas encore dans un changement significatif. La remarque est juste et

symptomatique de la société.

Christophe Bultel : Nous sommes dans la logique de l’offre, dans une période de mutation où les

contradictions sont nombreuses. Les messages relatifs au développement durable sont aujourd’hui souvent

incantatoires, répétitifs et présentent les risques avant de donner les réponses. Anxiogènes, ils rendent la

compréhension par les consommateurs difficile.

5/6

Intervention de Christian Lafage, directeur du développement durable chez Rémy Cointreau

Rémy Cointreau est un groupe qui vend des vins et spiritueux hauts de gamme pour lequel la qualité est très

importante. L’éco-conception, ou encore la réduction de l’utilisation de matières premières, constituent des

priorités d’actions de l’organisation avec la volonté de maintenir la qualité des produits. Cela fait une dizaine

d’années que Rémy Cointreau s’inscrit dans une démarche de développement responsable, même si la

valorisation de produits de terroir et d’AOC existaient déjà.

Le questionnement des diverses parties prenantes sur la démarche de l’entreprise se fait davantage ressentir.

Un intérêt grandissant se porte désormais sur la façon de concevoir le produit. Si une bonne image du produit

est tout de même recherchée, la démarche responsable l’est tout autant. Cet aspect est aussi bien porté par le

fort engagement de la direction que par les pratiques exercées dans chacun des métiers.

Ainsi, en interne, les supports ont la vocation d’informer, de motiver, d’impliquer sur ce sujet. On retrouve une

charte de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE), un intranet qui délivre des informations régulières

notamment à travers les "News RSE", un journal interne contenant une page dédiée au thème RSE. Enfin, une

charte éthique marketing et commerciale ainsi qu’un comité de communication responsable (CCR) ont été

créés. Les communications éditées par le groupe sont alors validées par ce CCR qui vérifie si elles sont en

accord avec l’éthique de l’organisation.

Si la firme possède un organe vérificateur en interne, sa communication externe se veut transparente. Ainsi,

tout fournisseur est soumis à des audits RSE et la direction est très vigilante sur les allégations RSE. Un site

Internet apporte également des informations sur la démarche responsable menée par le groupe, pour qui tout

doit être prouvable et vérifiable.

6

6

1

/

6

100%