Programme - France Cancer

1

Symposium

Quels critères d’évaluation choisir pour le

développement des agents antitumoraux dans les

cancers de l'ovaire ?

Modérateurs : Pr Michel Marty (France) et Dr Miguel Izquierdo (espagne)

Programme

Introduction : Pr John Smyth (UK), chairman.

L’évaluation des molécules antitumorales ou le bénéfice clinique au delà du taux de

réponse: Pr William McGuire (USA)

Le développement des nouveaux agents anticancéreux, perspectives pour les praticiens :

Dr Martin Gore (UK)

Les objectifs de la chimiothérapie, le patient au centre de la prise en charge : Dr Nicoletta

Colombo (Italie)

Table ronde, discussion avec les intervenants :

Compte rendu réalisé par Christophe Borg

AJORA, Association des Jeunes Oncologues de Rhône-Alpes - Lyon

INTRODUCTION :

Les cancers épithéliaux de l’ovaire constituent un cadre nosologique préoccupant. Il s’agit d’une

maladie fréquente et grave.

En France, leur incidence représente 4.000 nouveaux cas par an.

Il s’agit d’une tumeur au pronostic péjoratif, représentant la quatrième cause de décès par cancer

chez les femmes (4000 par an). La survie globale à cinq ans est estimée à 40 %.

L’histoire naturelle des cancers de l’ovaire confère à la chimiothérapie une place importante. En effet,

dans 65 % des cas, le diagnostic est porté à un stade évolué de la maladie (III ou IV).

40 % des patientes traitées initialement pour des maladies localisées ( stades I et II), rechutent.

De nombreuses molécules cytotoxiques se sont avérées efficaces. L’émergence d’un tel arsenal

thérapeutique a permis de développer des associations de molécules cytotoxiques sans résistance

croisée, engendrant une multitude d’essais thérapeutiques dont l’interprétation est complexe.

Il est difficile d’analyser la survie globale sans tenir compte des cross-over entre les thérapeutiques et

des traitements de rattrapage, rarement rapportés dans la littérature. Le traitement des récidives

laisse place à des alternatives thérapeutiques dont le potentiel est rarement curatif. Les agents

cytostatiques en cours de développement ne peuvent pas être évalués par les critères de réponse

tumorale élaborés pour la chimiothérapie conventionnelle.

2

L’augmentation constante du nombre de molécules antitumorales requiert l’adaptation des critères de

sélection.

Leur développement doit intégrer les attentes des acteurs de la prise en charge du cancer :

- Les patients dont la demande en terme de traitement est grandissante.

Cette croissance est expliquée par l’épidémiologie des cancers et une

amélioration des systèmes d’information.

- Les médecins dont l’exercice consiste à concilier les divergences des résultats de la

recherche clinique et des réalités de la pratique médicale afin de soigner les patients en

se référant à «l’ evidence based medecine ».

- L’industrie pharmaceutique qui a un objectif commercial, mais doit aussi assurer la

pérennité de la recherche.

- Les autorités publiques qui assurent la sécurité des produits mis sur le marché et

élaborent une politique d’équilibre entre les contraintes économiques et les besoins des

services de santé. Ceci introduit la notion de coût-éfficacité.

Cette adaptation des paramètres d’évaluation des molécules en développement, permettra d’optimiser

leur impact sur la pratique clinique.

Il s’agit d’améliorer la corrélation entre les besoins cliniques et les bénéfices apportés par ces

médicaments, et de diminuer le temps de développement sans altérer la sécurité des patients.

De plus, l’histoire naturelle des cancers peut conduire à la divergence des objectifs de nos

thérapeutiques. Le praticien doit définir le moment où traiter la maladie n’est plus soigner le patient.

Cette notion de l’art médical doit être intégrée dans le développement des nouvelles molécules et la

qualité de vie doit être constamment au coeur du débat.

Place de la chimiothérapie systémique dans le traitement des rechutes des cancers de

l’ovaire et développement de nouvelles molécules :

Perspectives pour le praticien

Dans la pratique clinique quotidienne, les médecins attendent d’un médicament qu’il fasse la preuve

de son efficacité et que son profil de toxicité soit acceptable par le patient.

En somme, les indications sont souvent portées en fonction de l’index thérapeutique.

Quand doit-on débuter le traitement ?

La chimiosensibilité des cancers de l’ovaire et les progrès des traitements de première ligne n’ont pas

permis la « guérison » de la majorité des patientes.

Ainsi, le praticien est confronté à un grand nombre de récidives.

Il n’existe pas à l’heure actuelle de preuve directe de l’intérêt d’un diagnostic et d’un traitement

précoce de ces maladies en rechute.

Le développement de molécules efficaces en seconde ligne, comme le topotécan, incite à identifier

des facteurs pronostiques et des critères prédictifs de chimiosensibilité.

Le traitement délivré répondra donc à des objectifs cliniques pertinents.

Le plus souvent, les récidives sont diagnostiquées secondairement aux symptômes rapportés par les

patientes, à l’examen clinique ou lors de l’élévation du

CA-125 sur deux prélèvements à quatre semaines d’intervalle.

Les examens radiologiques (échographie, scanner, imagerie par résonance magnétique) sont peu

performants.

Les patientes récidivant après une chimiothérapie avec un dérivé du platine peuvent bénéficier d’une

seconde réponse induite par un régime comportant un sel de platine.

Markman et al [1] ont montré que la qualité de cette sensibilité dépendait de l’intervalle libre de

platine.

3

Les taux de réponses complètes histologiques étaient de 5% si ce délai était de 5 à 12 mois, de 11%

si le délai était de 13 à 24 mois et de 22% pour un délai supérieur à deux ans.

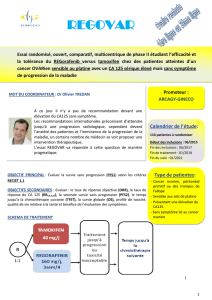

Intervalle libre en platine

(mois)

Réponse (%)

Réponse complète (%)

5 à 12 mois

27

5

13 à 24 mois

33

11

> à 24 mois

59

22

[Markman et al, JCO 1991]

Une large étude menée par Eisenhauer et al [2] permet de mieux discerner les facteurs prédictifs de

réponse à une chimiothérapie de seconde ligne.

L’analyse de 1185 patientes traitées dans des essais de phase II évaluant des monochimiothérapie en

seconde ligne permet d’individualiser plusieurs facteurs prédictifs de la réponse tumorale.

En analyse univariée, la taille tumorale de moins de 5 cm, l’histologie séreuse, un intervalle libre de

plus de 6 mois depuis la dernière chimiothérapie et un taux initial d’hémoglobine normal sont

déterminants.

En analyse multivariée, la taille tumorale, l’histologie séreuse, le nombre de site métastatique (>2 )

sont des facteurs indépendants ayant une valeur prédictive pour la chimiosensibilité. L’intervalle libre

est corrélé à la masse tumorale.

Cancer de l’ovaire

Facteurs prédictifs de la chimiosensibilité

Analyse univariée

Analyse multivariée

Histologie séreuse

Moins de 2 sites métastatiques

Taux initial d’hémoglobine normal

Taille tumorale de moins de 5 cm

Intervalle libre de plus de 6 mois

Histologie séreuse

Moins de 2 sites métastatiques

Taille tumorale de moins de 5cm

[Eisenhauer et al, JCO 1997]

La corrélation de la réponse à la chimiothérapie avec la présence d’une faible masse tumorale et la

possibilité d’une chimiosensibilité sont deux arguments indirects pour le traitement précoce des

patientes en rechute.

Ceci justifie une surveillance clinique et biologique (CA-125) pour la détection des rechutes précoces,

mais conduirait à devoir traiter des patientes sur l’argument d’une élévation des taux sériques de CA-

125 sans iconographie scannographique apportant la preuve de l’évolutivité. Il va s’en dire que cette

attitude n’est pas consensuelle dans la pratique clinique.

Si l’utilisation du CA-125 dans la surveillance individuelle des patientes peut guider les décisions

thérapeutiques, son intégration parmi les critères d’évaluation de l’efficacité des thérapeutiques

anticancéreuses est en cours d’investigation.

Les travaux de Bridgewater et al [3] apportent quelques éléments de réponse :

Ces auteurs ont comparé la réponse sérologique selon les critères de Rustin aux critères de réponse

de l’OMS (organisation mondiale de la santé) dans une population de patientes traitées par sels de

platine ou paclitaxel.

4

La réponse sérologique est définie par une diminution de 50% de la moyenne des deux premiers

dosages de CA-125, confirmée par un second dosage à quatre semaine d’intervalle.

Sels de platine

Paclitaxel

OMS

n

Réponse (%)

n

Réponse (%)

Réponse

Sérologique

132/224

58,93

38/124

30,6

263/429

61,31

38/120

31,7

Bridgewater et al [3]

Les taux de réponse sérologiques et OMS sont comparables.

Les taux de faux positifs pour la réponse sérologiques sont de 2,2% chez les patientes traitées par

platine et de 2,9% pour le paclitaxel.

Une divergence est observée pour 36% des patientes stables selon les critères de l’OMS qui sont

paradoxalement répondeuses selon les critères de Rustin (taux de réponse basé sur l’évolution du

CA-125). Ici, le critère d’évaluation sérologique est pertinent puisque ces patientes ont une meilleure

survie sans récidive (10,6 versus 4,8 mois, p<0,001).

Cependant, il existe 21% de faux négatifs. Dans cette situation, le CA-125 reste élevé alors que l’on

constate une regression des cibles. Ce facteur risque d’aboutir à l’arrêt d’un traitement efficace.

Rustin et al [4] ont validé ces critères lors d’un traitement par topotécan.

L’influence de la détection et du traitement précoce sur la survie globale n’est pas encore établie.

Ainsi, la plupart des équipes préfèrent gérer une évolution sérologique avec des agents non

cytotoxiques ( hormonothérapie : tamoxifène).

Le moment où le traitement de la rechute doit être débuté reste également imprécis :

Les indications du type de chimiothérapie de seconde ligne dépendent donc principalement :

- des critères prédictifs de réponse : une faible masse tumorale et une histologie séreuse

incitent à obtenir une rémission de longue durée au prix d’un traitement « agressif »;

Bulk

Too early

Correct

PS 0-1

Too late

PS3-4

Bulk

Serum CA125

5

- du type de chimiothérapie administré initialement;

- de l’intervalle libre de platine;

- de l’état général des patientes (performans status).

Les patientes en rechute plus de six mois après le traitement initial peuvent bénéficier d’une

chimiothérapie à base de sels de platine.

Il n’existe pas d’élément montrant la supériorité d’une polychimiothérapie en comparaison à une

monochimiothérapie .

L’administration précoce d’un second traitement à base de sels de platine expose les patientes à des

toxicités cumulatives neurologiques (cisplatine) ou hématologique (carboplatine).

La prolongation de l’intervalle libre de platine en utilisant une autre molécule améliore la

chimiosensibilité aux sels de platine lors de leur réintroduction.

Kavanagh et al [5] ont traité 33 patientes résistantes au platine par un taxane puis par carboplatine. La

réintroduction du carboplatine engendre un taux de réponse de 21%.

La sensibilité au carboplatine est corrélée avec la réponse aux taxanes et un intervalle libre de platine

de plus de 12 mois.

Plusieurs hypothèses peuvent être émises :

- L’administration séquentielle d’un taxane permet l’éradication des clones résistants aux

sels de platine.

- Les taxanes peuvent interférer avec les mécanismes de résistance aux sels de platine et

potentialiser leur action.

- Le facteur temps atténue les résistances.

Les patients réfractaires au platine peuvent bénéficier des nouvelles molécules développées dans le

cancer de l’ovaire.

Le topotécan s’est avéré aussi efficace que le paclitaxel ( Ten Bokkel et al [6]). Ces molécules

possèdent l’AMM dans cette indication.

Paclitaxel

Topotécan

Taux de réponses

objectives

14%

20,5%

Temps médian

jusqu’à progression

3,4 mois

4,4 mois

Durée médiane

de la réponse

5 mois

6 mois

Survie globale

12,2 mois

14,5 mois

[ Bokkel et al, JCO 1997 ].

Les résultats ne sont pas significativement différents.

On note également l’émergence de l’oxaliplatine, d’une forme liposomale de la doxorubicine, de la

gemcitabine, du docetaxel.

A ce jour, les formes liposomales de la doxorubicine et l’oxaliplatine semblent apporter une efficacité

semblable au paclitaxel ou au topotécan avec des profils de toxicité différents.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%