Pourquoi pas Georges Dandin de Molière ? Ce document a été

Page 1

Pourquoi pas Georges Dandin de Molière ?

Ce document a été réalisé par Madame Anne-Marie BONNABEL, agrégée de Lettres Modernes, chargée de

l’enseignement théâtre en CPGE et en lycée.

Objectifs et supports

Objectifs

L’étude de George Dandin peut s’avérer extrêmement porteuse au regard de l’objet d’étude

Texte et Représentation parce qu’elle permet à la fois

1. une contextualisation de l’œuvre qui met en lumière les rapports de Molière et de la

royauté.

2. une mise en perspective de l’écriture dramatique de Molière par la confrontation de

George Dandin et de La Jalousie de Barbouillé.

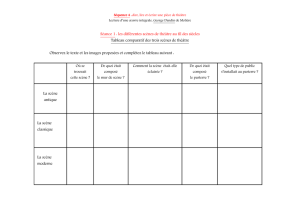

3. une approche de la polysémie de l’œuvre théâtrale abordée d’une part par la réception de

l’œuvre par le public à différentes époques, d’autre part par les différentes mises en

scène.

Rappelons enfin que c’est une œuvre courte, trois actes, facilement abordable, originale dans sa

structure et aussi riche dans la satire sociale et la psychologie des personnages qu’une grande

comédie de mœurs.

Les outils:

- Plusieurs éditions de G Dandin assorties de notes et commentaires de qualité . On retient :

Le livre de poche, préface, dossier et notes de Jacques Morel, 1987 et 1999. Cette

édition a le mérite d’associer le texte de

La Jalousie de Barbouillé

. L’édition précédente,

aujourd’hui hélas épuisée, comportait la remarquable préface de Roger Planchon.

Le Pocket Classiques, préface, notes et clefs de l’oeuvre de Dominique Bouquet dont on

apprécie l’érudition, la précision et l’adjonction du livret-programme attribué à Molière

qui restitue l’œuvre sous sa forme initiale plus jamais jouée aujourd’hui.

- Des captations video de mise en scène :

La mise en scène de Catherine Hiegel à la Comédie Française en 1999 est disponible en

cassette video et peut être commandée à la Comédie Française : http

://www.comédiefrançaise.fr. Elle est libre de droits.

La mise en scène d’Anne Marie Lazarini au théâtre des Athévains en 2004 est disponible

en DVD ou VHS peut être commandée auprès de la Copat: http://www.copat.fr. Elle

n’est pas libre de droits, il faut pour la visionner en classe passer par l’Adav tel 01 42 49

10 02 ou par les éditions Hatier tel 01 49 54 49 70.

- Un film pour la télévision :

Page 2

G Dandin dans une mise en scène de JC Brialy avec Jacques Villaet et Mathilde

Seignier qui donne une lecture conventionnelle de la pièce.

- Un dossier :

G Dandin Molière. Baccalauréat théâtre 2001.CNDP. Janvier 2001

est un livret

pédagogique sur les conditions de la première représentation et les différentes mises

en scène avec photos à l’appui.

Quelques pistes de travail

1/ Conditions de production et de réception de l’œuvre.

G Dandin

est une pièce de commande, il s’agit de divertir le Roi et la Cour lors du grand

divertissement royal de Versailles donné en juillet 1668 pour célébrer le traité d’Aix-la-

Chapelle.

La pièce que nous connaissons aujourd’hui commençait et se clôturait par des chants et

danses de bergers et bergères dans la pure tradition de la Pastorale. Les mêmes bergers et

bergères revenaient sue scène pour un intermède entre chaque acte.

Restituer la pièce dans sa structure originelle, c’est prendre conscience de l’importance et

de l’impact d’une commande sur une écriture, c’est rappeler un aspect trop oublié de Molière,

à savoir l’organisateur des fêtes et plaisirs royaux et sa collaboration avec le musicien Lully et le

machiniste Vigarani (voir à ce sujet l’admirable texte d’Audiberti « Molière » et les travaux de

Philippe Beaussant, notamment « Lully ou le musicien du soleil Gallimard/1992" ).

Restituer la pièce dans sa structure originelle, c’est aussi se demander l’effet produit, sur le

public choisi des fêtes versaillaises, par l’étrange assemblage de ces deux textes (les chants et le

texte) superposés et confondus dans la même comédie. Philippe Beaussant souligne l’importance

de l’imbrication de la pastorale et de la comédie : « Les bergers viennent alors jouer à

l’intérieur de la pièce le même rôle que les amoureux dans

L’avare

, dans

Le Malade Imaginaire

,

dans

Tartuffe

, c'est-à-dire montrer par contraste (et le contraste est ici accru par les

changements de registre) à quel point l’égoïsme monomaniaque est la source principale du

malheur des hommes. »

2/ De la farce à la comédie de mœurs

La Jalousie de Barbouillé

est une farce en un acte et en prose, attribuée à Molière, antérieure

à 1655.

Dix huit ans plus tard

G Dandin

possède avec la farce des similitudes et des écarts à même de

rendre compte des constantes de l’écriture dramaturgique de Molière et de son évolution.

La comparaison des personnages montre, du

Barbouillé

à

Dandin

, la disparition du Docteur,

type de Commedia dell’arte, qui porte sa propre part de comique par son incapacité à répondre,

tout savant qu’il est, aux questions posées, et par sa logorrhée qui empêche l’action. Elle

Page 3

montre aussi une insertion sociale beaucoup plus précise des personnages et une diversification

des types sociaux. Ce qui permettra d’interpréter

Dandin

comme une satire sociale ( travail de

Roger Planchon).

L’intrigue farcesque est la même. Comment passe-t-on d’un acte, essentiellement rempli des

discours oiseux du docteur à une comédie sérieuse en trois actes ?

Enfin la comparaison scène à scène de la péripétie finale du mari confondu (ou de l’arroseur

arrosé car est pris qui croyait prendre), fera apparaître l’évolution des personnages : du

stéréotype au personnage doué d’une relative épaisseur psychologique. On sentira dans

l’écriture de la scène 6 de l’acte III de

Dandin

, confrontée à la même scène dans

Le Barbouillé

,

l’espace qui s’instaure entre le personnage et son discours, interstice par lequel s’engouffre

une véritable mise en question du personnage et par là une liberté d’interprétation de la part du

metteur en scène et de l’acteur.

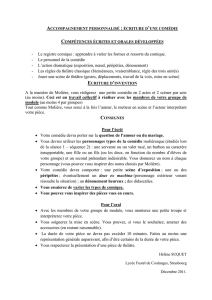

3/ Le texte de théâtre comme somme de ses représentations.

La plasticité des grands textes de théâtre se prête à des interprétations multiples. Aucune

n’est la bonne, toutes participent à l’approfondissement de l’œuvre, à son enrichissement et

n’en sont que des lectures provisoires.

Daniel Mesguich dans L’Eternel Ephémère écrit :

« Le texte classique possède dans son

écriture, un passé antérieur d’imprimerie et un passé de représentation. Le texte premier est le

texte matériellement visible, signé de l’auteur. Le texte second est constitué de toutes les

traces alluviales (commentaires, analyse, mises en scène et leurs critiques) ce texte second

n’est jamais fini parce qu’il est l’histoire du premier. »

L’ambiguïté de

Dandin

, entre rire et larmes, comme le souligne la mise en scène d’Anne

Marie Lazarini, est perceptible à travers les déclarations d’autres metteurs en scène comme

Planchon et Lassalle. On trouvera ces textes dans le dossier pédagogique ainsi que partiellement

reproduits dans le manuel de français de première Soleil d’Encre chez Hachette, édition 2005.

Dans ce manuel qui consacre deux chapitres à Texte et Représentation, on trouve un sujet

d’EAF, établi à partir d’un corpus autour de Dandin.

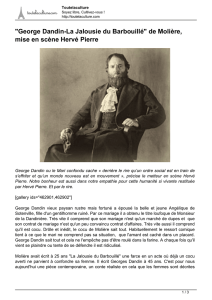

La lecture la plus frappante de cette œuvre est bien celle de Catherine Hiegel qui non

seulement renouvelle la relation Angélique-Dandin par le choix d’un acteur aussi jeune et

séduisant que Bruno Putzulu, mais renouvelle totalement la traditionnelle scène de séduction

entre valets ( Acte II scène 1), donnant ainsi au personnage de Claudine une étonnante

profondeur en la dotant d’une histoire personnelle et d’un passé susceptibles d’expliquer son

comportement avec sa maîtresse et Dandin. Si on peut se procurer l’enregistrement du film de

Brialy, on mesurera combien la mise en scène de Hiegel s’éloigne du traitement conventionnel

de l’œuvre et pousse le texte dans une direction qui n’était sans doute pas celle voulue par

Molière, mais qui pourrait se rapprocher de ce que le texte a à nous dire aujourd’hui sur les

rapports de couple.

Une comparaison de l’Angélique de Hiegel et de l’Angélique de Lazarini montrera

l’importance de la distribution. Une Angélique en fraîche et pure jeune première conduira à

provoquer la sympathie du spectateur qui la verra en agneau sacrifié par ses parents à leurs

intérêts. Une Angélique plus mûre sera porteuse d’une autre dimension du personnage. Il en

Page 4

serait de même en comparant les choix d’un Dandin, vieux et laid ou d’un Dandin jeune et

séduisant.

1

/

4

100%