C- L`érosion - Raymond Rodriguez

Bac blanc SVT

Éléments de correction de la partie 1

La méiose est une suite de deux divisions précédées d’une seule réplication d’ADN

(acide désoxyribonucléique) et qui affecte une cellule diploïde (2n chromosomes). Elle

aboutit à 4 cellules haploïdes, contenant chacune n chromosomes simples

(monochromatidiens).

La fécondation correspond à la fusion de deux gamètes provenant d’individus

différents et permet la formation d’une cellule œuf (ou zygote) à 2n chromosomes.

Au cours du cycle de reproduction ces deux événements alternent et assurent la

stabilité de l’espèce en permettant le maintien de la garniture chromosomique.

Pourtant, si l’on considère deux gènes A et B, portés par la même paire

d’autosomes, un couple dont les deux membres ont pour phénotype [A, B] et pour

génotype AB//ab peut avoir dans sa descendance, non seulement des individus [A, B],

mais aussi des individus [A, b], [a, B] et [a, b]. On cherche à expliquer l’origine de cette

variabilité.

I. La méiose est source de nouveauté

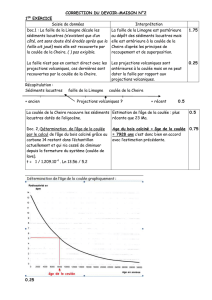

En prophase I, lors de leur appariement (fig. 1a), les chromosomes homologues

peuvent échanger des segments équivalents de chromatides (fig. 1b). C’est un crossing-

over (ou recombinaison homologue).

Cela entraîne un brassage intrachromosomique de l’information génétique. Ainsi les

deux chromatides d’un même chromosome peuvent porter des allèles différents (fig.

1c). C’est autrement impossible car les deux chromatides proviennent de la réplication

semi conservative d’une même molécule d’ADN.

En anaphase et télophase II, la séparation des chromatides de chaque chromosome

provoque la séparation (ou disjonction) des allèles. Ainsi, chaque membre du couple

produit, pour les deux gènes étudiés, non pas deux mais quatre types de gamètes : AB

et ab, identiques à ceux qui leur ont donné naissance, mais aussi Ab et aB qui résultent

du brassage intrachromosomique (fig. 1d).

Il faut noter que cette recombinaison intrachromosomique s’exerce sur

des chromosomes qui subissent aussi une recombinaison

interchromosomique, ce qui multiplie les possibilités de brassage allélique

lors de la formation des gamètes.

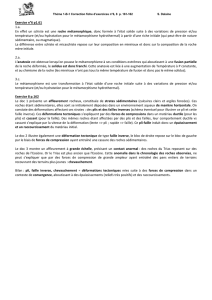

II. La fécondation est source de nouveauté

Chacun des 4 types de gamète d’un des membres du couple

peut fusionner avec chacun des 4 types de gamètes de l’autre

membre du couple.

Il en résulte 16 combinaisons (fig. 2) correspondant à 10

génotypes :

- le génotype initial AB//ab ;

- 9 génotypes nouveaux AB//AB ; AB//Ab ; AB//aB ;

Ab//Ab ; Ab//aB ; Ab//ab ; aB//aB ; aB//ab ; ab//ab.

Ces divers génotypes s’expriment ici sous 4 formes

phénotypiques [A, B] (en gras sur la figure 2) et trois nouvelles

[A, b], [a, B] et [a, b].

NB : attention, dans ce tableau, tous les cas ne sont pas

équiprobables car les gamètes résultant du brassage intra-

chromosomique sont bien moins nombreux que les autres.

Bilan

La méiose permet non seulement un brassage

interchromosomique de l’information, mais aussi, on vient de le

voir, un brassage intrachromosomique. Quant à la fécondation,

qui résulte de la rencontre au hasard de gamètes issus du brassage

méiotique, elle entraîne des combinaisons originales d’allèles qui

expliquent la diversité génétique des individus.

Cependant ni l’une ni l’autre ne permettent la formation ni

d’allèles nouveaux, ni de gènes nouveaux. Il faut donc chercher

ailleurs leur origine.

A A a a

B b B b

1b. Crossing-over

A A a a

B B b b

1a. Début de prophase I

a

b

a

B

A

b

A

B

1d. Fin de télophase II

A A a a

B b B b

1c. Fin de prophase I

Gamètes

▼ ►

AB

Ab

aB

ab

AB

AB//AB

[A, B]

AB//Ab

[A, B]

AB//aB

[A, B]

AB//ab

[A, B]

Ab

Ab//AB

[A, B]

Ab//Ab

[A, b]

Ab//aB

[A, B]

Ab//ab

[A, b]

aB

aB//AB

[A, B]

aB//Ab

[A, B]

aB//aB

[a, B]

aB//ab

[a, B]

ab

ab//AB

[A, B]

ab//Ab

[A, b]

ab//aB

[a, B]

ab//ab

[a, b]

Figure 2. Tableau de croisement

Figure 1. Le brassage intrachromosomique

au cours de la méiose

Bac Blanc 2011

Idées de correction de la partie II 1

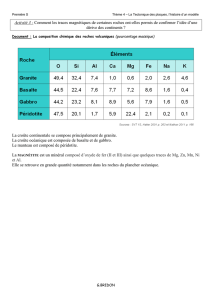

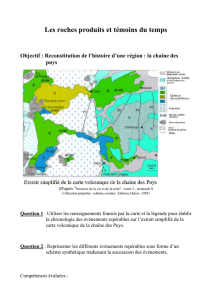

A- Les différents types de roches

Le socle de la région est constitué par une roche plutonique [c’est-à-dire une roche qui se forme en

profondeur à partir du refroidissement d’un magma]* : le granite. Il est recouvert par deux autres types

de roches, volcaniques et sédimentaires. Compte tenu du mode de mise en place de ces roches

(effusion ou sédimentation), on peut en déduire qu’elles se sont formées après le granite qu’elles

recouvrent.

En ce qui concerne les roches sédimentaires et volcaniques, on peut appliquer le principe de

superposition [qui dit que toute couche, ou coulée, est plus récente que celle qu’elle recouvre]*. Ainsi,

les sables grossiers se sont déposés en premier sur le socle, puis les marnes et enfin la coulée

de basalte.

NB : Le sujet parle d’un épanchement volcanique alors qu’il y en a deux : la coulée de basalte (en noir

sur la coupe) et l’édification du volcan de Gravenoise (coulées en blanc sur la coupe).

B- Les différentes déformations

La région est parcourue de failles, [c’est-à-dire de déformations cassantes]*. Elles sont accompagnées

d’un affaissement des couches côté est de chaque faille [Les failles sont de type normal : elles

témoignent d’une tectonique en extension résultant de mouvements divergents]*.

- La faille F1 affecte toutes les roches précitées ; selon le principe de recoupement [qui dit que

toute structure en recoupant une autre lui est postérieure]* la faille F1 s’est donc formée après

la coulée basaltique ;

- La faille F2 recoupe le granite et les roches sédimentaires, mais pas la coulée de basalte : selon

le même principe, on peut affirmer qu’elle est postérieure à la formation des marnes mais

antérieure à l’épisode volcanique responsable de la coulée étudiée.

Pour information : L’âge différent des failles montre qu’il y a eu plusieurs épisodes tectoniques dans la

région.

C- L’érosion

La disparition des formations sédimentaires à l’ouest du volcan peut s’expliquer par une intense

érosion, antérieure à la coulée de basalte (qui n’est pas affectée ; principe de recoupement).

Une seconde érosion peut expliquer le “rabotage” de la coulée de basalte et des marnes, à l’est du

volcan. Elle est postérieure à la coulée de basalte puisqu’elle semble l’affecter (terminaison de la coulée

en biseau). Les éléments disponibles ne permettent pas d’affirmer si cette érosion est antérieure,

postérieure ou synchrone à la mise en place du volcan de Gravenoise.

D- Bilan

Dans cette région de Limagne, le socle granitique s’est formé en premier.

Les roches sédimentaires se sont ensuite déposées, d’abord les sables grossiers puis les marnes.

Une phase d’extension a permis la formation de la faille F2.

Une première phase d’érosion fait disparaître les roches sédimentaires (région ouest de la coupe).

Un épisode volcanique a ensuite permis l’épanchement de la coulée de basalte.

Une seconde érosion, plus tardive, affecte la coulée de basalte et les marnes, à l’est du volcan.

Enfin, une autre phase tectonique est responsable de la mise en place de la faille F1 qui a permis

l’éruption du volcan de Gravenoise.

* Dans un sujet type II-1, aucune connaissance n’est attendue a priori ; en revanche, il n’est pas interdit de préciser ces notions.

De même, si aucun plan n’est attendu, un bilan est très fortement recommandé.

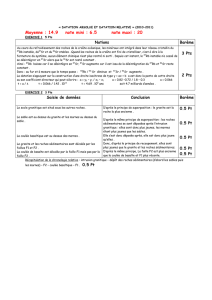

Idées de correction de la partie II 2

Voir le barème.

1

/

2

100%