SES_P7_pouvoirs_publics - Billard Club Saint

SEPTIEME PARTIE : LE ROLE ECONOMIQUE ET SOCIAL

DES POUVOIRS PUBLICS

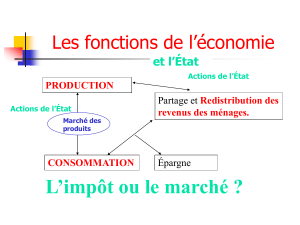

RAPPELS : Les justifications de l’intervention de l’Etat

L’Etat complète le marché.

L’intervention de l’Etat a d’innombrables objectifs, et notamment une dimension proprement politique, dont il n’est

pas question de rendre compte ici, qu’il s’agisse de la politique de défense, de la politique pénale ou de la législation sur

la famille, même si ces politiques ont des implications économiques et sociales évidentes. Dans une économie de marché,

priorité est donnée à ce mécanisme dans la régulation des activités économiques parce qu’il est jugé efficace. L’Etat n’a

donc qu’un rôle subsidiaire, il intervient là où le marché ne donne pas satisfaction. Ce rôle est néanmoins très important

pour plusieurs raisons. En premier lieu, le marché ne peut pas être simplement livré à lui-même et s’autoréguler. En effet,

la concurrence reste rarement équilibrée, certaines entreprises prennent l’avantage et finissent par obtenir une position

dominante, voire un monopole. Il faut que l’Etat surveille et organise la concurrence, empêchant les ententes entre

acheteurs et vendeurs, démantelant les monopoles. Il s’agit ici d’une activité de réglementation, déréglementation et

reréglementation.

D’autre part, la régulation par le marché est inefficace en présence d’externalités, car tous les coûts ou avantages ne

sont pas pris en comte dans le prix, qui ne peut servir de base au calcul économique. L’Etat peut y remédier par une

politique de taxation des externalités négatives, ou de subvention des externalités positives, ce qui rétablit la vérité des

prix. Cependant, il faut pour cela évaluer précisément l’externalité, ce qui est toujours difficile, et parfois impossible. Il est

également possible de créer un marché sur lequel se négocient les externalités. De même, pour les biens collectifs, il peut

être impossible d’obliger le consommateur à acquitter le prix correspondant à sa consommation (principe de non-

exclusion), ou bien parce que cette consommation n’engendre aucun coût qui lui soit propre (principe de non-rivalité).

Dans le premier cas, il n’y a généralement pas de production (défense nationale) ou de gestion par le marché (air,

poisson). La production peut alors être directement assurée par l’Etat. Dans le second cas, le marché prend en général la

forme d’un monopole naturel dont la politique de prix n’est pas conforme à l’intérêt général. La nationalisation de ce

monopole lui permet de pratiquer des tarifs équivalents à ceux qui résulteraient d’une situation de concurrence. Il s’agit

ici de l’Etat producteur.

Enfin, l’économie ne semble pas susceptible de rester en équilibre, notamment en plein-emploi, par le seul jeu des

forces du marché. Il faudrait, en effet, pour cela que les comportements soient parfaitement rationnels et les prix

parfaitement flexibles, ce qui n’est pas toujours vérifié. De ce fait, des crises se produisent, du chômage involontaire

apparaît. Là encore, l’intervention publique peut contribuer à résoudre le problème, par une politique économique active,

quelles soient conjoncturelles (budgétaire, monétaire) ou structurelle (industrielles, planification).

L’Etat favorise la cohésion sociale.

Les inégalités de revenu, de patrimoine ou de niveau de vie qui découlent du fonctionnement des marchés sont

considérables, et probablement supérieures aux inégalités considérées comme justes par la majorité des individus, même

si le manque d’informations précises sur ce sujet oblige à la prudence. L’Etat intervient pour réduire les inégalités en

fonction du mandat, généralement très imprécis, que les électeurs donnent aux gouvernants à ce sujet à l’occasion des

consultations électorales. Les principaux instruments de cette intervention sont la fiscalité, modulée selon les ressources,

et les prestations sociales, souvent soumises à condition de ressources. Mais, elle passe également par la garantie d’un

accès bon marché à divers services jugés essentiels (téléphone, éducation, santé, logement, etc.). Il s’agit de la

redistribution des revenus vers moins d’inégalités.

Mais la cohésion sociale ne se limite pas à la réduction des inégalités. La maillage du territoire obtenu par les

grands réseaux ou l’existence d’un système éducatif unifié, l’accès égal à divers services publics, quel que soit le lieu,

marquent l’unité de la collectivité nationale. Diverses prestations expriment la solidarité à l’égard de telle ou telle

catégorie, le système de retraite par répartition manifeste la solidarité des générations. Cependant, cette division en

quelques grandes catégories d’objectifs est un peu artificielle, dans la mesure où une même politique peut viser de

nombreux objectifs simultanément. Ainsi, l’action des pouvoirs publics sur les salaires répond à un souci de justice

sociale, favorise l’augmentation de la demande globale et oriente le développement de l’appareil productif.

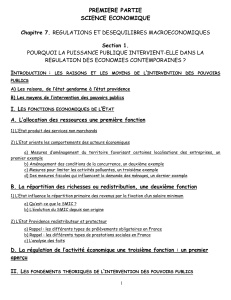

CHAPITRE I :

Les politiques conjoncturelles

L’économie des pays capitalistes développés est en partie administrée car le marché ne parvient pas à assurer, à lui

seul, croissance et maîtrise des équilibres. La proposition de Richard MUSGRAVE, relativement consensuelle, sur les

fonctions de l’Etat se situe à trois niveaux :

La fonction d’affectation ou d’allocation qui consiste à agir sur l’affectation des ressources à travers la

production non marchande (services publics) et marchande (entreprises publiques) de l’Etat.

La fonction de redistribution qui consiste à modifier la répartition des revenus dans un sens jugé

préférable par la collectivité afin de réduire les inégalités. Il s’agit ici de l’Etat providence et des

politiques sociales visant au maintien, entre autre, de la cohésion sociale.

La fonction de stabilisation qui vise à assurer une régulation de la conjoncture à travers les politiques

conjoncturelles et structurelles.

L’intervention de l’Etat sur l’économie a deux volets principaux :

Elle est structurelle lorsqu’elle cherche à modifier les données de base de l’économie (degré de

concentration, aménagement du territoire, répartition en secteurs d’activité,…), elle agit dans le moyen et

long terme sur les structures de l’économie.

Et conjoncturelle lorsqu’elle vise à infléchir les fluctuations à court terme des variables

macroéconomiques (PIB, prix), elle agit dans le court terme sur le niveau de l’activité économique.

Cette distinction commode doit être nuancée. Une politique structurelle a des effets à court terme sur la demande

globale. On peut définir une politique économique comme l’ensemble des objectifs et instruments mis en œuvre par les

pouvoirs afin d’agir sur les variables économiques.

La nécessité d’une politique économique conjoncturelle s’est surtout fait sentir à partir de la crise des années 30,

l’Etat semblait être alors le dernier rempart contre l’aggravation du chômage et la chute du niveau de vie. C’est KEYNES

qui a le mieux incarné cette conception, il a préconisé une relance de l’économie par le soutien à la demande des ménages

(consommation), de l’Etat (dépenses publiques) et des entreprises (investissement). Durant les Trente Glorieuses, la

politique économique est très interventionniste, l’Etat agit constamment sur la conjoncture en relançant la demande

lorsque l’activité ralentit ou en pratiquant la rigueur lorsque l’inflation est forte. L’interventionnisme et l’alternance entre

relance et rigueur perdurent jusqu’au début des années 80. A partir de cette époque, la politique économique des

principaux pays industrialisés tourne le dos au keynésianisme et s’inspire de la théorie libérale, du monétarisme et de la

théorie de l’offre, les objectifs principaux de la politique économique deviennent la lutte contre l’inflation et la

restauration du profit et de l’investissement.

En raison de l’ouverture croissante des économies, la politique économie nationale est de plus en plus contrainte.

Les politiques économiques des différents Etats sont de plus en plus dépendantes les unes des autres. Il est alors plus

efficace de mettre en œuvre des politiques concertées et coordonnées. C’est la raison d’être de l’Union Economique et

Monétaire (UEM) européenne qui se caractérise principalement par la mise en place de la monnaie unique et par une

intégration plus ou moins achevée des politiques économiques. Nous présenterons dans la première partie la politique

conjoncturelle, ses objectifs, ses instruments, ses principales orientations et surtout ses contraintes, puis nous nous

demanderons dans la seconde partie si l’UEM peut offrir des solutions efficaces aux difficultés rencontrées par les

politiques conjoncturelles nationales ; pour cela, nous verrons que l’UEM pourrait lever certaines contraintes, mais qu’elle

crée aussi de nouvelles difficultés.

I] Les politiques conjoncturelles et leurs contraintes

L’Etat dispose de plusieurs outils pour agir sur les variables macroéconomiques afin de modifier la conjoncture

pour atteindre des objectifs pré-établis dont une politique budgétaire, monétaire, des revenus, de changes. Ces politiques

ne sont pas toujours efficaces et sont de plus en plus soumises à des contraintes.

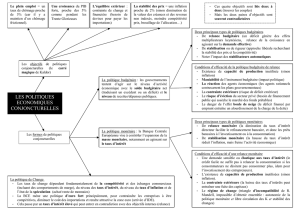

1) Objectifs et moyens des politiques conjoncturelles

a) Objectifs

Selon le carré magique de KALDOR, il y aurait quatre objectifs avec au nord, une croissance la plus forte possible, à

l’est, un solde commercial le plus excédentaire possible, à l’ouest, un taux de chômage le plus proche de zéro et au sud,

une inflation la plus proche de zéro. Plus le carré est parfait, plus la situation est favorable, et plus le carré se contraste,

plus la situation est défavorable. On remarque d’autres objectifs à cause de ses excessivités, on parle de plus en plus de la

situation des finances publiques dont pour objectifs, de réduire le déficit public, de réduire la dette publique, de réguler le

niveau des taux d’intérêts.

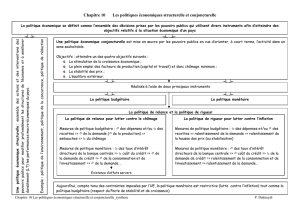

La politique structurelle a deux principaux objectifs, c’est d’améliorer la situation économique par la stimulation de

la croissance donc de l’emploi, et c’est maîtriser les grands équilibres dont l’inflation, les comptes extérieurs, le déficit

public, le solde budgétaire.

b) Moyens mis en oeuvre

La politique budgétaire est l’ensemble des actions de l’Etat qui utilise des instruments budgétaires dont les

dépenses publiques, les recettes, le solde budgétaire afin d’agir sur les variables macroéconomiques.

Concernant les dépenses publiques, l’Etat peut

soit augmenter le niveau des dépenses publiques

pouvant être favorable à la croissance et à l’emploi,

soit privilégier certains types de dépenses ayant pour

conséquence de stimuler certains secteurs d’activités.

Il faut distinguer trois types de dépenses publiques

dont l’administration centrale (40%), les collectivités

locales (12%) et les protections sociales (48%). On

peut agir sur le montant ou la répartition des

dépenses publiques, 53% du PIB en 2002 contre 11%

en 1870.

Structure des prélèvements obligatoires en 1998, en %

Les recettes ou la fiscalité représente 45% du PIB

décomposés en trois parties dont l’administration centrale à

travers les impôts sur le revenu, les collectivités territoriales à

travers la taxe d’habitation et foncière, les protections sociales

via les cotisations sociales. Depuis le XXème siècle, le taux des

prélèvements obligatoires n’a cessé d’augmenter, 35% dans les

années 70, pour financer les dépenses publiques de plus en

plus importantes. Dans les autres pays, la part de la fiscalité

du PIB est de 55% en Suède, 50% au Danemark, 27% aux

Etats-Unis et 32% en Angleterre. L’Etat peut agir sur la

conjoncture en favorisant la croissance et l’emploi pour une

réduction temporaire ou permanente des impôts.

Etat

38,3

TVA

16,7

Taxe sur les produits pétroliers

4,0

Impôt sur le revenu

7,3

Impôt sur les sociétés

4,7

Autres (dont impôt sur le patrimoine)

5,6

Collectivités locales

12,9

Taxe professionnelle

4,5

Taxe foncière

2,4

Taxe d’habitation

1,8

Autres

4,2

Sécurité Sociale

45,9

Cotisations sociales

35,4

Contribution sociale généralisée

8,5

Autres

2,0

Autres

3,1

Source : Conseil d’Analyse Economique

Depuis 1975, le solde budgétaire de l’Etat est structurellement déficitaire de 30 à 40 milliards d’Euros, la dette

publique augmente aussi et a été multipliée par 8 à 600 milliards d’Euros. La dette de l’Etat augmente toute seule depuis

les années 80, « effet boule de neige ».

Le cercle vicieux de l’endettement public

La montée du déficit

budgétaire pose le problème

majeur de la « soutenabilité » de la

dette publique. Jusqu’au début des

années 70, le taux de croissance du

PIB en valeur était supérieur aux

taux d’intérêts nominaux, ce qui

réduisait le ratio dette/PIB. Dans

les années 70, la croissance et

ralentie, mais une forte inflation

provoque des taux d’intérêts réel

faibles, voire négatifs, ce qui allège

encore le poids de la dette

publique. Le ratio dettes/PIB

passe ainsi en France de 39,5% en

1950 à 15,2% en 1980.

Mais, dans les années 80, les

gouvernements ne disposent ni

d’une croissance suffisamment

forte, ni d’un niveau élevé

d’inflation pour alléger leurs

dettes. Au contraire, celles-ci

prennent un caractère explosif : les

taux d’intérêt réel auxquels l’Etat

emprunte peuvent être quatre fois

supérieurs au taux de croissance

sur lequel sont basées les recettes

fiscales susceptibles de rembourser

ces emprunts.

Y. Le Rolland, Ecoflash, n°90-91, septembre - octobre 1994

L’effet cumulatif de la dette

L’évolution de la dette de la France

Pour les libéraux, le budget de l’Etat doit être neutre et financer un état minimum (Etat gendarme) ; pour KEYNES,

c’est l’instrument le plus efficace pour agir sur la conjoncture à travers le mécanisme du multiplicateur.

Hausse de la demande des capitaux

Hausse de la dette publique

Hausse des déficits publics

Hausse des remboursements

Hausse des dépenses > Hausse des recettes

Hausse des taux d'intérêts

Hausse de la charge de la dette

Analyse libérale

Les effets vertueux du déficit budgétaire selon les keynésiens

La politique monétaire est l’ensemble des mesures prises par l’Etat jusqu’en 1993, depuis, c’est la BCE (Banque

Centrale Européenne) et les autorités monétaires qui décident afin de réguler la création monétaire et les crédits. Ce sont

les crédits qui permettent de créer la monnaie. Il est possible d’agir sur les quantités, sur le taux de réserve obligatoire où

chaque banque de second rang, les banques commerciales, doit disposer d’un certain montant en monnaie de banque

centrale. Lorsque la BCE veut favoriser la création monétaire, elle va diminuer le taux de réserve obligatoire et

inversement, si elle veut limiter l’autonomie de la création monétaire des banques, elle va augmenter ce taux, c’est-à-dire

le besoin en monnaie de banque centrale des banques de second rang. Le coût de refinancement est le coût du taux

d’intérêt auquel la banque centrale accorde des prêts aux banques de second rang. La BCE va agir sur les taux d’intérêts

pour rendre le refinancement plus ou moins coûteux, lorsque la BCE veut favoriser la création monétaire, elle diminue les

taux d’intérêts, et inversement.

Pour KEYNES, la politique monétaire est un soutien à la politique budgétaire et secondairement, la politique

monétaire vise à lutter contre l’inflation. Cependant, les politiques budgétaires et monétaires sont interdépendantes

puisqu’un déficit public pour être financé par une création monétaire grâce à une baisse des taux d’intérêts. Dans ce cas,

on dit que le déficit budgétaire est inflationniste, ainsi, on va stimuler le crédit en baissant les taux d’intérêts pour

favoriser la croissance. La politique de revenus est une politique conjoncturelle où le niveau des revenus agit sur la

croissance, l’emploi et sur l’inflation. C’est pour cela que l’Etat cherche à agir sur le niveau des revenus avec différents

Risque d'inflation

Création monétaire

La Banque Centrale crédite le compte

de l'Etat, ce type de financement est

interdit par le Traité de Maastricht.

DEFICIT

Emprunt public

Emission d'obligations achetées

indirectement par les ménages.

Endettement de l'Etat

Augmentation des intérêts versés

Cohésion sociale

Fourniture de services

non-marchands

Prélèvements

Impôts

Redistribution des revenus pour

des ménages les plus pauvres

Croissance économique

Déficit budgétaire

Demande adressée aux entreprises

Production

Revenus

Recettes fiscales

+

+

+

-

+

Augmentation de la consommation

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

1

/

21

100%