Texte de présentation sur alcoolisme et Campral

Texte de présentation sur alcoolisme et Campral

Canada, septembre 2007

1. Neurobiologie de l’alcoolisme et action du Campral :

Les divers problèmes de santé liés à l’alcool représentent un souci majeur de santé

publique. Dans toutes les régions du monde, de 5 à 8 % de la population présente un

problème important de santé lié à la consommation problématique d’alcool. Le coût

pour la société est important, l’handicap pour les personnes est toujours lourd. Les

pathologies sont diverses, elles atteignent autant les fonctions physiques, dans la

plupart des systèmes (digestif, nerveux, osseux, hématologique, etc..), que la sphère

psychologique de l’individu avec des troubles tels que l’anxiété, la dépression, des

problèmes relationnels à autrui, et aussi, de graves difficultés sociales avec parfois

une déchéance profonde.

On distingue les états de consommation excessive. Ici le médecin prodiguera des

conseils au patient pour réduire sa consommation d’alcool et le patient en est

capable. Dans d’autres cas, il s’agit d’un état de dépendance envers l’alcool et des

perturbations psychologiques et biologiques en sont la cause. Le patient doit être

aidé par une cure de désintoxication, ensuite il doit bénéficier d’une aide

psychologique et si possible pharmacologique pour maintenir une abstinence envers

l’alcool. La dépendance est en effet, en grande partie, le résultat du troubles

neurobiologiques.

Les alcoologues étaient donc à la recherche d’un traitement pharmacologique qui

puisse corriger les troubles à la base de la dépendance physique envers l’alcool. En

fait, rappelons que toutes les grandes pathologies mentales, telles par exemple les

troubles psychotiques, la schizophrénie en particulier, les troubles de l’humeur telles

les dépressions majeures, ont vu leur traitement évoluer favorablement dès qu’on a

disposé des premiers médicaments actifs : neuroleptiques et antidépresseurs qui eux

ont permis aux interventions psychothérapeutiques et psychosociales d’être

appliquées tout en se dégageant de la pression neurobiologique induite par la

pathologie. Dans le cas de l’alcoolisme, jusque récemment, on n’avait la possibilité

d’utiliser que des médicaments intervenant sur les troubles associés à l’alcoolisme : si

le patient paraissait déprimé, on donnait des antidépresseurs en espérant qu’il

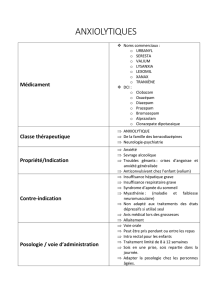

boirait moins ou qu’il arrêterait de boire ; lorsqu’il paraissait anxieux, on lui donnait

des anxiolytiques, etc… Avec les traitements aversifs utilisant du Disulfiram, il

s’agissait d’une tentative de déconditionner le patient de ce qu’on pensait être une

expérience positive, c’est à dire du plaisir ressenti sous l’effet de l’alcool. Ainsi, on a

2

tenté d’induire un conditionnement d’une expérience désagréable, lorsque le patient

prend de l’alcool avec du Disulfiram. Ceci est à la base des cures, dites de dégoût.

L’efficacité est évidemment très limitée car on ne touche évidemment pas le

mécanisme de base de la dépendance biologique et « l’homme est ainsi fait » qu’il se

conditionne facilement à des expériences agréables et non pas à des expériences

désagréables, sauf si l’on fait continuellement des cures de dégoût, ce qui est

évidemment difficile sur le plan éthique.

Avec les médicaments bloqueurs des récepteurs morphiniques, telle la Naltrexone.

L’objectif est d’intervenir sur les récepteurs opioïdes intervenant dans les

mécanismes de récompense, mécanismes communs à l’action de toutes les

substances addictives. Toutefois, ceci ne représente pas le mécanisme de base

fondamentalement impliqué dans l’alcoolisme avec dépendance.

Par contre, toutes les études, dont je vais faire un survol, indiquent clairement que

l‘acamprosate (homotaurinate de calcium) touche un des mécanismes de base

responsable de la dépendance à l’alcool.

L’histoire de l’Acamprosate ne manque pas d’intérêt. En 1977, je terminais mon

doctorat en psychiatrie (Ph. D .) en développant les méthodologies d’évaluation de

l’alcoolisme. J’ai été sollicité pour mettre ces méthodologies à disposition du

laboratoire pharmaceutique qui développait l’Acamprosate. Avec un autre chercheur

belge, le professeur Philippe DEWITTE, nous avons ainsi commencé, lui en

expérimentation animale, moi-même en essai clinique, les premières évaluations

après que le professeur LHUINTRE, en France, avait montré dans une étude ouverte

qu’un effet positif se révélait chez des patients alcooliques prenant de l’Acamprosate,

après la cure de sevrage. Devant des premiers résultats très encourageants, à la fois

en expérimentation animale et chez l’homme, j’ai eu l’occasion de créer un

groupement de recherche clinique européen en y associant une quinzaine de centres

de recherche universitaires dans 8 pays d’Europe occidentale ; ainsi se créait « La

Plinius Mayor Society » Avec les diverses équipes de recherche européennes, nous

tenions 3 à 4 réunions d’évaluation et de discussion scientifique par an et avons

collecté une banque de données fort importante avec la collaboration de cliniciens,

de chercheurs fondamentaux, de statisticiens, d’économistes, etc.. Entre 1996 et 1998,

le produit a été mis sur le marché en Europe, aux Etats Unis en 2004 et actuellement,

il apparaît ici au Canada (D2).

Nous avons ainsi pu au cours de ces 20 dernières années présenter des résultats

particulièrement intéressant et montrer par de multiples études de suivi, l’efficacité,

l’efficience et la sécurité d’emploi de l’Acamprosate. Nous avons aussi, grâce à cela,

3

énormément progressé dans les méthodologies des études cliniques, aussi en

recherche fondamentale et aussi en pharmaco-économie de l’alcoolisme.

Les méthodologies d’évaluation des traitements de l’alcoolisme ne sont pas simples.

L’évolution de cette maladie se fait par phase avec souvent des reprises d’alcool et

des rechutes. Dans des études cliniques, on peut homogénéiser une série de données

comme l’âge, le sexe, la durée de l’alcoolisation. D’autres facteurs, beaucoup moins

identifiables, interviennent aussi, tels sont par exemple le support apporté par

l’entourage, le degré d’impulsivité de la personne, l’importance de la décision intime

du patient pour arrêter de boire. Ceci implique des fonctions cognitives supérieures,

etc… Il faut donc le plus possible pouvoir mettre les patients évalués dans des

conditions naturelles de vie pour que l’on puisse suivre l’évolution de ces

caractéristiques particulières.

Abordons le mécanisme d’action de l’Acamprosate (D3).

D4 : L’Acamprosate est cliniquement un N-acétyl homo taurinate et est similaire à

celle des acides aminés et autres ligands qui font intervenir les récepteurs dits

NMDA et le glutamate.

D9 : Après une consommation aiguë d’alcool, alcool qui est essentiellement une

substance sédative du système nerveux central, il y a une potentialisation de l’effet

neuro-inhibiteur et de sédation via des transmetteurs telle que la taurine, et aussi le

système gaba. Après une consommation chronique, le système nerveux central

s’adapte par mécanisme d’homéostase à cet état de sédation en stimulant le système

antagoniste, excitateur, le système glutamatergique. Il y a de ce fait sécrétion accrue

de substances dites neuro-amines excitatrices. Dans un premier temps, ceci sert à

contrecarrer l’effet de sédation de l’alcool ; ensuite, cette excitation se fera aussi en

l’absence d’alcool, c’est à dire lorsque le patient diminue ou arrête de boire. Ceci se

marquera sur le plan clinique par des signes d’excitation accompagnant le syndrome

de sevrage (nervosité, tremblements, etc…). Le patient découvre rapidement que ces

signes de manque se stabilisent par une nouvelle consommation d’alcool et le cercle

vicieux s’installe.

D10 : De fait, lorsque l’on administre de l’Acamprosate, celui-ci, par son effet

glutamatergique, équilibre la sédation excessive apportée chroniquement par l’alcool

et le patient n’a plus le sentiment de devoir prendre de l‘alcool, le rééquilibrage se

faisant par le Campral. En quelque sorte, les amines neuro-excitatrices sont inhibées

dans leur sécrétion par le Campral. On comprend ainsi que le patient ne ressentant

plus d’effets de manque de type excitateur, il ne cherche pas nécessairement à

reprendre de l’alcool pour se sentir bien.

4

D17 : Un autre processus est à considérer. Toutes les substances pouvant donner lieu

à dépendance, comme l’alcool, ont en commun une sensibilisation du « Circuit

neuro-anatomique dit de la récompense » ; circuit sensible au mieux être, aux

sensations de plaisir. Ce circuit comprend en particulier l’aire ventro-Tegmentale,

(VTA) ; le nucléus arqué ; le nucléus accumbens. Ce circuit est aussi en relation avec

le cortex pré-frontal qui lui impulse un contrôle.

D18 : Avec une consommation chronique d’alcool, comme avec les autres drogues, il

y a une sécrétion accrue d’opioïdes endogènes (Bêta endorphines). Celles-ci activent

d’une part le système GABA-ergique et donne un sentiment de sédation et de

détente et de plaisir et d’autre part, le système dopaminergique (qui donne une

sensation d’excitation et de désinhibition). Si ces mécanismes se passent, par

exemple sous l’effet de l’alcool, à petites doses et peu fréquemment , c’est-à-dire,

avec une « consommation raisonnable », cela donne sur le plan humain « et de façon

raisonnable » un sentiment de détente et de désinhibition relativement agréable.

Dans le même temps, le lobe pré-frontal (rappelez-vous qu’il est connecté aussi au

circuit de la récompense) où se passe les réflexions, les ajustements cognitifs et

affectifs et finalement nos décisions d’action ; ce lobe pré-frontal est capable de

commander par un mécanisme de contrôle, le fonctionnement du circuit de la

récompense. En quelque sorte, le message du lobe préfrontal au circuit de la

récompense est : si l’on ne boit pas trop et pas trop fréquemment, la sensation

agréable persiste ; si, au contraire, on boit beaucoup et souvent, cette belle mécanique

se dérègle : trop de sédation ou trop d’excitation. Cela devient désagréable et

générateur de troubles . Le circuit de la récompense commence à « tourner un peu

fou » et il échappe progressivement au contrôle du lobe pré-frontal. On verra plus

loin aussi que ce même lobe pré-frontal sous l’effet d’une alcoolisation chronique,

présente aussi une détérioration des cellules nerveuses meurent, son efficacité de

contrôle faiblit. Ceci explique en grande partie, l’apparition de la « perte de

contrôle », un des signes classiques dans l’état de dépendance à l’alcool.

D19 : Des recherches complémentaires ont mis en évidence l’intervention de

multiples neurotransmetteurs et récepteurs dans le processus de dépendance. On

comprend ainsi que plusieurs types d’intervention pharmacologique ont été testés et

utilisés dans l’alcoolisme : les bloqueurs des récepteurs opioïdes avec la naltrexone,

les médicaments sérotoninergiques tels certains antidépresseurs, des médicaments à

action neuroleptique, pour agir sur l’excès de sécrétion de dopamine etc.…

5

L’Acamprosate, comme on vient de le voir, par son action de régulation sur la

fonction glutamatergique rééquilibre les déséquilibres engendrés par la sédation trop

grande de l’alcool et le mécanisme compensatoire d’excitation du cerveau.

Pour être complet, il faut ajouter que des études génétiques se poursuivent

évidemment en ce qui concerne les facteurs de risque de l’alcoolisme. De multiples

localisations sur divers gènes ont été identifiées, mais tout ceci n’a pas encore donné

lieu à des applications cliniques.

Pour terminer ce survol neurobiologique, il reste à faire brièvement deux

remarques :

1ère remarque :

On peut démontrer en expérimentation animale, l’action de l’Acamprosate sur

l’excitation suite à un sevrage d’alcool.

De fait, en général, les animaux n’aiment pas l’alcool. Il faut choisir des souches de

rats, génétiquement sélectionnés à être prédisposés à prendre de l’alcool, et atteindre

chez ceux-ci une alcoolisation artificielle telle que l’arrêt de prise d’alcool produise

des signes de manque. Seulement, dans ces conditions, le rat se conditionne à

reprendre de l’alcool pour éliminer les signes de sevrage. Si on laisse le libre choix à

ces rats entre de l’eau et de l’alcool, au cours du temps, la consommation d’alcool

diminue progressivement (D26).

Chez le rat, à la suite d’un conditionnement forcé de prise d’alcool et après qu’on ait

atteint un état de dépendance physique envers l’alcool, on note au sevrage, comme

chez l’homme, d’importants signes d’excitabilité anormale. On voit ici (D27) que si

l’on donne de l’Acamprosate, ces signes d’hyper motilité deviennent nettement plus

faibles que si on ne donne pas d’Acamprosate. Ceci montre un effet d’atténuation

des signes de sevrage.

2ème remarque :

En clinique, il est d’usage de proposer, en cas de rechute, des sevrages dès que

possible pour éviter des complications et des conditionnements à la boisson, de plus

en plus profonds.

D28 : Si on administre de l’Acamprosate chez des animaux subissant des sevrages

successifs (ici 4 sevrages), on les protège contre la mort cellulaire qui entraîne aussi

mort d’animaux. Ceci a été démontré sur des cultures de tissus d’hippocampe : à

chaque sevrage successif il y a nécrose cellulaire de plus en plus importante (figure

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%