Document

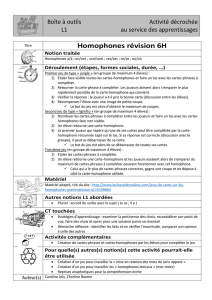

Groupe ORL Passy (74) les homophones année scolaire 2006-2007

Fichier rédigé par Françoise Drouard 13-12-2006 MDL C3 ORL fichier 18 page 1/8

orthographe du CE1 au CM2

LES HOMOPHONES

1. L'homonymie et la polysémie

● Deux mots identiques (prononciation et orthographe) sont déclarés homonymes quand leurs

définitions n'ont aucun trait sémantique commun, ce qui entraine des synonymes différents,

des antonymes différents, des traductions différentes dans une langue étrangère, des

constructions linguistiques qui peuvent être différentes, des entrées différentes dans le

dictionnaire.

Exemples : le livre – la livre ; faire la grève – sur la grève ; le calcul – des calculs

● S'ils ont la même prononciation mais une orthographe différente, ils sont seulement

homophones.

Exemples : le saint – le sein – le seing – ceint

cent – sans – s'en – le sang – sens (dans « sens dessus dessous »)

● S'ils ont la même orthographe mais une prononciation différente, ils sont seulement

homographes.

Exemples : Les poules du couvent couvent – Ces fils sont pour la mère ou pour le fils ?

● On ne parle pas d'homonymie mais d'ambiguité quand le phénomène touche une expression

ou une phrase entière.

Exemple : La petite brise la glace / La petite brise la glace (verbe souligné).

● On parle de polysémie quand un même mot peut avoir plusieurs sens qui découlent les uns

des autres ; dans ce cas, les lexicographes qui fabriquent les dictionnaires décident de ne

faire qu'une seule entrée. On va retrouver des traits sémantiques communs entre les divers

sens, même si les mots ont des emplois différents. Exemple :

caisse 1) grande boite utilisée pour l'emballage

2) cylindre d'un instrument à percussion

3) coffre dans lequel on dépose de l'argent ; bureau où se font les paiements ; fonds

qui sont en caisse ; établissement où l'on dépose des fonds

Il peut être assez délicat parfois de savoir si on est devant un cas d'homonymie ou un cas de

polysémie: c'est le dictionnaire qui tranchera : une entrée = polysémie ; plusieurs entrées

(successives en cas d'orthographe identique ; éloignées pour les hétérographes) = homonymie.

2. les homophones et le lexique

Il n'y a pas de raison de travailler spécifiquement les homophones lexicaux ; mais il est important de

souligner la différence orthographique quand elle existe. Comme elle est souvent accordée à une

caractéristique de la famille de mots, c'est important à retenir comme moyen de trancher le doute

orthographique.

Exemples : le sang (sanguin) ; cent (une centaine) ; sans sucre

l'air et un air de musique (tous les autres mots de la famille commencent par aér-) ;

l'aire du carré et l'ère géologique (mots sans famille : les pauvres !)

le temps (la tempête) ; une piqure de taon ; il tend (tendre) son arc ; tant va la cruche

à l'eau...(autant)

si les poules... ; la note si ; une scie (scier) ; ci-dessus (ici) ; comme ci, comme ça

(ceci)

3. Les homophones et l'orthographe

informations pour le maître

Groupe ORL Passy (74) les homophones année scolaire 2006-2007

Fichier rédigé par Françoise Drouard 13-12-2006 MDL C3 ORL fichier 18 page 2/8

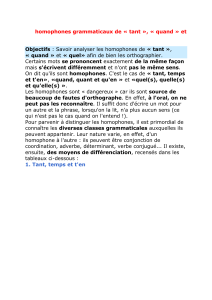

Si les homographes posent un problème en lecture, les homophones en posent un en orthographe.

La langue française est très riche en homophones. S'il y a un domaine qui est particulièrement

touché par le phénomène de l'homophonie, c'est celui de la morphologie écrite du verbe.

Exemples : aime, aimes, aiment ; aimai, aimais, aimait, aimaient....

Or les manuels anciens ou récents ne traitent de l'homophonie qu'à propos de certains mots outils et

de quelques formes verbales seulement, probablement parce qu'ils s'agit de mots parmi les plus

fréquents..

a) Peut-on déterminer la liste des homophones à savoir orthographier en fin de cycle 3 ?: NON

Remarquons d'abord qu'il n'y a aucune liste exhaustive dans les programmes 2002, ; on ne trouve

qu'un début de liste (p.69 du BO hors-série n°1 du 14 février 2002) : « et/est ; ces/ses/s'est/c'est ;

etc. ». Même chose dans le brouillon du document d'accompagnement trouvé sur la toile (p.62) :

« c'est/ses/ces/sais/sait/s'est ; a/à/as/ah ; est/es/et/ai/eh/haie... et les autres homophones fréquents. ».

Et ces deux débuts de listes ne traitent pas de la morphologie verbale...

Sachons que la circulaire de 1977 sur l'enseignement de l'orthographe (Haby) demandait une

distinction acquise en fin d'école primaire pour a/à et on/ont, et une distinction en cours

d'acquisition pour ses/ces/c'est/s'est. Faut-il réellement avoir des ambitions supérieures à celles de

1977 sachant que les erreurs les plus fréquentes touchent les accords en nombre et en genre et les

finales des verbes en /E/ ?

b) Si on veut traiter des homophones fréquents pour prévenir les erreurs, il faut choisir entre les

démarches suivantes :

Deux conceptions s'affrontent. La première consiste à rapprocher les homophones pour

mieux les distinguer ; la seconde vise à les traiter séparément pour ne pas les confondre.

Examinons les arguments développés :

A) Rapprocher les homophones pour les distinguer

partir de la phonologie

B) Séparer les homophones pour ne pas les confondre

partir de la syntaxe

Les élèves qui commencent à écrire au cycle 2

n'ont pas encore mémorisé l'image

orthographique de tous les mots qu'ils utilisent.

On admet qu'en cas d'orthographe inconnue et

de non possibilité de copier le mot, ils

« inventent » l'orthographe en se basant sur la

prononciation, dans une opération inverse de la

lecture, leur faisant trouver une graphie à partir

d'une phonie. Un élève peut alors écrire

systématiquement mai (comme dans maison)

aussi bien pour mes que met ou mais.

Sans évidemment nier les erreurs

orthographiques des élèves du cycle 2, les

tenants de cette position considèrent que la

solution viendra de l'ancrage progressif de

chaque orthographe dans la structure syntaxique

correspondante et dans sa signification : si on

repère la structure syntaxique et si on tient

compte du sens, il n'y a aucune raison pour

rapprocher et confondre a et à (Gaston a fait une

dictée à l'école.)

On part donc de cette confusion de départ pour

faire des leçons sur les homophones permettant

ainsi aux élèves de constater qu'il y a plusieurs

orthographes et de savoir comment choisir la

bonne.

Les auteurs qui font ce choix se divisent encore

Les efforts consisteront donc à affiner la

conscience grammaticale des élèves et à faire

mémoriser l'orthographe de ces mots-outils

invariables chacun dans la construction

syntaxique qui lui est propre.

Groupe ORL Passy (74) les homophones année scolaire 2006-2007

Fichier rédigé par Françoise Drouard 13-12-2006 MDL C3 ORL fichier 18 page 3/8

entre ceux qui présentent les homophones par

couples (les plus nombreux) et ceux qui

soutiennent qu'il faut les présenter tous à la fois

(voir le texte de Delsol cité en référence).

La manière va différer entre :

La manière va différer entre :

1) une démarche traditionnelle illustrée par la

plupart des manuels du CE2 à la 4ème de

collège : établir une procédure, généralement

une substitution (par exemple, avait à la place de

a), pour choisir entre les formes orthographiques

recensées ; appliquer immédiatement avec

quelques exercices à trous.

L'expérience montre que cette forme

d'enseignement qui vise la solution en occultant

le problème ne donne pas de grands résultats :

certains élèves font des erreurs dès les exercices

d'application qui suivent la leçon ; d'autres qui

réussissent les exercices n'appliquent plus la

règle en dictée ou dans leurs écrits.

Les manuels anciens et actuels présentent

généralement les homophones en couples, ce qui

incite les élèves à jouer à pile ou face dans les

exercices à trous ou à mettre l'autre forme à leur

disposition si une faute est signalée.

voir les extraits de manuels ci-dessous

1) une conception qui pense que l'analyse

grammaticale explicite de la phrase avec

l'étiquetage des différentes catégories permet de

régler le problème de l'orthographe.

Le rapport Bentolila de novembre 2006 sur la

grammaire correspond à ce point de vue ; p.21 :

« Il conviendra d'éviter de présenter des

ensembles d'homophones tels que sont/son,

c'est/ces/ses car cela introduit un doute

orthographique là où la grammaire n'en laisse

planer aucun ».

2) une démarche d'ORL : traiter le choix de la

bonne graphie comme une situation problème ;

trouver des moyens de distinguer les différents

cas qu'on classe et qu'on conserve comme outils

pour écrire et corriger par la suite.

Ici, on privilégie la réflexion et la prise de

conscience de l'existence d'une difficulté :

Voir, par exemple, la position de Michelle Ros-

Dupont qui critique l'opposition par deux des

homophones, insiste sur la correspondance entre

graphie et sens et propose le recours à une

situation problème de choix d'une graphie

(p.103-111 de son ouvrage « Observation

réfléchie de la langue »).

Voir également les propos de Catherine Brissaud

(n°440 des Cahiers pédagogiques p.47) qui

critique les manuels, prône une attitude réflexive

et recommande progressivité et patience pour

2) une conception ancienne, compatible avec les

démarches de l'ORL, qui consiste à penser que

la mémorisation implicite des structures

syntaxiques, et de l'orthographe des mots-outils

invariables dans ces structures, se fera par la

répétition et l'analogie.

C'est la position de Carole Tisset : « Nous

pensons qu'il faut absolument les séparer et

montrer, pour chacun, le mode de

fonctionnement et le sens en les appareillant non

à des homophones, mais à des équivalents

syntaxiques (p.210-213 de son ouvrage

« Observer, manipuler, enseigner la langue »).

voir ci-dessous

C'est aussi celle plus ancienne de Noelle Rollant

(guide méthodologique des fichiers CE2 et CM

Orthogammechez Nathan, p.24) : « Nous

Groupe ORL Passy (74) les homophones année scolaire 2006-2007

Fichier rédigé par Françoise Drouard 13-12-2006 MDL C3 ORL fichier 18 page 4/8

l'accession à une certaine maitrise.

risquons, en proposant aux enfants ces

rapprochements d'homophones, de les

confronter à des difficultés qu'ils n'avaient peut-

être même pas soupçonnées ! C'est pourquoi il

convient de traiter séparément chaque

logogramme, mais en relation avec la catégorie

grammaticale à laquelle il appartient et en

liaison avec le contexte sémantico-syntaxique

dans lequel il apparait. »

Des exemples d'extraits de manuels :

Il faut reconnaître que les manuels actuels ont tendance à donner pour chaque couple

d'homophones une phrase exemple (on se rapproche de B2), une procédure de substitution à

appliquer sans réfléchir (typiquement A1), une explication avec la catégorie grammaticale (plutôt

B1). Exemples :

● Facettes CM1 (Hatier 2006) memento p.17

a

Le Petit Poucet a tout compris.

a : c'est le présent du verbe avoir, à la 3ème personne du

singulier. On peut le remplacer par l'imparfait (avait).

à

Le Petit Poucet écoute à la porte.

à est un mot qui sert à relier d'autres mots. C'est une

préposition.

ont

Les crapauds ont un pouvoir magique.

ont : c'est le présent du verbe avoir, à la 3ème personne du

pluriel. On peut le remplacer par l'imparfait (avaient).

On

On réalise une bande dessinée.

on peut désigner plusieurs personnes, ensemble ou

isolément. On emploie souvent on pour nous.

● Littéo CM1 (Magnard 2004) manuel p.214 (aide-mémoire)

a

3ème personne du singulier du verbe avoir au présent

Il a une voiture.

On peut le mettre à l'imparfait : avait.

à

Prépositionqui qui permet de faire des relations avec les

mots.

une tasse à café

penser à Noël

ont

3ème personne du pluriel du verbe avoir au présent

Elles ont peur.

On peut le mettre à l'imparfait : avaient.

on

Pronom personnel

On s'amuse bien.

La proposition de Carole Tisset :

La préposition à est introduite dans un corpus de groupes du nom avec complément (ces termes ne

sont pas nécessairement prononcés), puis dans des phrases avec compléments de verbes et de

phrase. Donc le mot à est associé à des structures syntaxiques, il est comparé à d'autres mots

comme de, en, vers, par, pour... ; son sens et son rôle dans la phrase sont discutés. A aucun moment

il n'est rapproché du mot a.

Groupe ORL Passy (74) les homophones année scolaire 2006-2007

Fichier rédigé par Françoise Drouard 13-12-2006 MDL C3 ORL fichier 18 page 5/8

Le choix qui est fait ci-dessous est de ne pas faire exister les homophones en tant que catégorie

à étudier. Chacun des mots qui possède un ou plusieurs homophones se trouve mis en réseau non

avec ses homophones mais avec les mots qui ont une fonction et une place comparables aux

siennes, dans la phrase. En cycle 3, à l'occasion des phrases du jour (phrase dictée avec

orthographe à trouver ; phrase donnée avec orthographe à corriger ou à justifier), on pourra

rencontrer des mots qui possèdent un ou plusieurs homophones et activer ces réseaux à chaque

occasion.

Exemple de traitement de quelques homophones fréquents :

CE1

CE2 et CM1

CM2 ou collège

On relève dans les textes lus des

expressions ou des phrases qui

servent de modèles pour écrire.

On corrige des phrases rédigées et

on les ajoute aux listes.

On enrichit les listes ouvertes et on

les restructure. On en ouvre d'autres

en travaillant (observation,

classement, manipulation) sur des

corpus établis par l'enseignant. On

fabrique des outils pour écrire et

corriger.

On continue ce qui a été

commencé, on élargit à

d'autres exemples plus

complexes, on met les

étiquettes et on formule

explicitement.

a, est,

c'est, sait,

met...

Liste de phrases simples avec un

verbe à la 3ème personne du

singulier

Conjugaison des verbes avoir et

être

Phrases interrogatives avec « est-ce

que... ? »

Phrases avec présentatif :

« c 'est... »

À continuer et à utiliser pour

travailler

- en conjugaison ;

- sur les types de phrases

as, es,

sais..

Rencontre possible dans des

dialogues ou pour écrire à un

proche

Liste de phrases simples avec un

verbe à la 2ème personne du

singulier

Conjugaison des verbes

ont, sont,

Liste de phrases simples avec un

verbe à la 3ème personne du pluriel

À continuer et à utiliser pour

travailler en conjugaison ; repérage

Une proposition de travail pour les homophones grammaticaux au cycle 3

C'est la position que j'adopte :

il faut associer étroitement le sens et la forme ;

il faut rapprocher ce qui est comparable et renforcer ainsi le raisonnement par analogie

qui est si puissant dans l'apprentissage implicite de la langue ;

démarrer des collections que l'on complétera au fur et à mesure permet de revenir

régulièrement sur ce qu'on étudie (on sait tous combien il est important de répéter pour

faire mémoriser l'orthographe) ;

ces collections servent d'outils pour écrire et corriger : leur consultation pour faire des

exercices d'entrainement ou pour nettoyer un texte ou corriger une dictée fait partie de la

répétition qui renforce l'apprentissage ;

ces collections peuvent servir de corpus à réorganiser et à résumer par une étiquette ou

une règle en fin de cycle 3 ou au collège, si la compétence orthographique est déjà

installée, au moins partiellement, chez les élèves.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%