s-gouverner-la-france-depuis-1946-etat

1

Thème 4 : Les échelles de gouvernement du monde : L’échelle de l’État-nation

Gouverner la France depuis 1946 : État, gouvernement,

administration et opinion publique.

Ce chapitre est différent de celui des ES-L intitulé « Gouverner la France depuis 1946. État,

gouvernement et administration. Héritages et évolutions » car il prend en plus en compte

l’opinion publique.

Enjeu :

Entre 1946 et 1970, on assiste à un renforcement croissant du pouvoir de l’Etat : il est

centralisateur, interventionniste économiquement, suit le modèle de l’Etat-Providence… Puis,

avec les crises économiques des années 1970, la mondialisation et l’émergence de l’Union

Européenne, on assiste à la tendance inverse qui consiste en une réduction des pouvoirs de

l’Etat qui se décentralise et se libéralise.

Problématique : Quelles évolutions le mode de gouvernement de l’Etat en France a connues

depuis 1946 ?

Le sujet des S porte à la fois sur la conception française du rôle de l’État, le champ d’exercice

de son autorité, les instances de décision (gouvernement, administration) et le rapport entre

la société et l’État (opinion publique).

Repères chronologiques :

1940-1945 Régime de Vichy (République)

1945-1946 Gouvernement Provisoire de la République Français (GPRF)

1946-1958 IVe République

1958-aujourd’hui Ve République

I. Le renforcement de l’Etat de 1946 aux années 1970

a. La IVe République (1946-1958) : une république instable

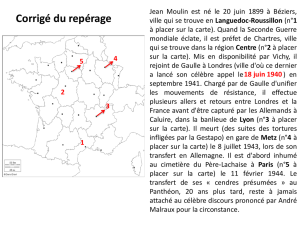

Le GPRF :

En 1940, quand la France perd face à Hitler, la IIIe République prend fin et est

remplacée par un Etat français gouverné par Pétain, le Régime de Vichy. A la chute de

ce régime, la France veut rétablir la démocratie et créer une nouvelle République. En

attendant la rédaction de la nouvelle constitution, un Gouvernement Provisoire de la

République Française (GPRF), dirigé par le Général de Gaulle est mis en place.

De Gaulle choisit de renforcer les pouvoirs de l’Etat à travers 5 initiatives, qui restent

en place pendant toute la IVe République :

1. Etat-Providence : Pour réconcilier les Français en améliorant leur niveau de vie

dans le contexte de la reconstruction, le GPRF instaure le premier Etat-

providence français. Il met en place la Sécurité sociale et un système

d’allocations familiales. Il prend donc en charge le domaine du social.

2. Interventionnisme économique : Le GPRF est interventionniste

économiquement. Il procède à la nationalisation des secteurs de l’énergie

(électricité, gaz, charbon), des banques, des assurances et des transports.

L’Etat devient un acteur clé de l’économie nationale.

3. Planification : Un Commissariat au Plan est mis en place pour organiser des

programmes de planification. Ces programmes délimitent les objectifs

2

économiques, sociaux ou politiques visés par l’Etat à court et long terme, par

exemple, reconstruire le pays, revitaliser l’économie, moderniser la France…

4. Centralisation : Les programmes de planification sont élaborés à Paris et

s’appliquent ensuite à toutes les régions. Le GPRF est donc très centralisé.

5. ENA : L’Ecole Nationale d’Administration (ENA) est créée pour former des

hauts fonctionnaires à même de mettre en œuvre ces planifications. Les

élèves de cette école s’appellent les énarques. Ils prennent peu à peu les

commandes de l’Etat et de ses principales institutions (Conseil d’Etat, Cour des

comptes, Inspection générale des Finances,…). Ces fonctionnaires ont tous

leurs bureaux à Paris, ce qui renforce la centralisation.

Dès 1945, des désaccords apparaissent sur la forme que doit prendre la nouvelle

République. Les principaux partis politiques veulent un régime parlementaire, tandis

que le Général de Gaulle veut que le pouvoir exécutif domine le pouvoir législatif pour

que le Président et son gouvernement soient placés au-dessus des divisions des partis.

Le fonctionnement de la IVe République :

Finalement, la IVe République est un régime parlementaire, contrairement aux attentes de De

Gaulle qui du coup démissionne :

Parlement :

o Le Parlement, qui détient le pouvoir législatif, a autant de pouvoir que le

gouvernement et le Président, qui détiennent le pouvoir exécutif.

o Les députés du Parlement (~600) sont élus au scrutin uninominal à un tour : le

parti politique qui obtient le plus de voix emporte le siège.

o Ce système d’élection est problématique car il ne permet pas d’avoir des

majorités stables au parlement. Le Parlement est très divisé et instable, et il

est compliqué de prendre des décisions.

Gouvernement :

o Le Parlement contrôle le gouvernement, ce qui fragilise l’exécutif et le rend

instable.

o Schématiquement, on peut dire que chaque fois que le parti politique

majoritaire au parlement change, il réclame un nouveau gouvernement. Du

coup, en 12 ans, pas moins de 23 gouvernements se succèdent. Ils durent

donc en moyenne 6 mois, ce qui est bien trop court pour mener des

programmes de planification à long terme.

o Dans un contexte de guerres de décolonisation (Afrique du Nord, Afrique de

l’Ouest, Indochine), la fragilité politique affecte particulièrement l’armée.

Président :

o Le pouvoir du Président de la République est restreint. Il est élu par le

Parlement, ne peut pas renverser le Parlement et doit avoir l’accord d’un

ministre pour chacun de ses actes. Il a donc un rôle très effacé.

o Deux présidents se succèdent durant cette période : Vincent Auriol (1947-

1954) et René Coty (1954-1958). La fonction présidentielle est plus symbolique

qu’autre chose à cette époque, mais chaque Président est élu pour 7 ans.

La crise du 13 mai 1958 :

L’instabilité politique de la IVe République fait émerger un fort sentiment

antiparlementariste au sein du peuple français.

Le régime s’avère notamment incapable de gérer la crise algérienne. Le 13 mai 1958,

une partie de la population d’Alger, soutenue par l’Armée française, se révolte contre

le gouvernement. L’armée impose le retour du Général de Gaulle.

3

De Gaulle accepte de revenir à condition de pouvoir rédiger une nouvelle constitution

qui mettrait fin à la IVe République. Le 1e juin 1958 il est nommé président du Conseil

des ministres.

Le 28 septembre 1958, la nouvelle constitution est acceptée par référendum et De

Gaulle devient le premier président de la Ve République.

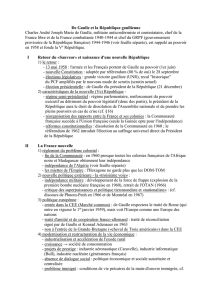

b. Les débuts de la Ve République (1958-1979) : une république forte mais rigide

Le fonctionnement de la Ve République :

La Ve République n’est pas parlementaire. L’exécutif y est plus fort que le législatif :

Président : Le président de la République domine la scène politique. Il est la « clé de

voûte » du système républicain, placée au-dessus des luttes des partis politiques :

o Il a le pouvoir de nommer et révoquer le gouvernement.

o Il peut consulter directement les électeurs par référendum.

o En cas de crise grave, les pleins pouvoirs (contrôle des 3 pouvoirs) peuvent lui

être confiés.

o Il peut dissoudre l’Assemblée nationale et peut lui imposer des décisions.

o Entre 1958 et 1962, le Président de la République est élu par un collège

électoral de 80'000 personnes (députés, conseillers régionaux, généraux et

municipaux). Dès 1962, De Gaulle soumet à référendum le projet d’élection au

suffrage universel direct, qui est accepté à 62% des voix. En 1965, De Gaulle

est réélu par ce biais.

Parlement :

o Pour stabiliser le parlement, De Gaulle instaure l’élection des députés de

l’Assemblée générale au scrutin majoritaire à deux tours. En d’autres termes,

seuls les partis qui obtiennent le plus de voix présentent leurs candidats pour

un second tour.

o Les partis politiques font donc des alliances préélectorales en fonction de

leurs tendances politiques, ce qui assure au gouvernement une majorité

stable (2 à 3 ans d’espérance de vie pour chaque gouvernement).

o Du coup, les petits partis sont écartés et la bipolarisation politique s’installe.

Gouvernement : De Gaulle répartir les rôles du Président et du gouvernement :

o Le Président de la République s’occupe surtout des affaires étrangères.

o Le gouvernement s’occupe donc plus des affaires internes (mais ses décisions

doivent être validées par le Président).

Renforcement de l’Etat :

o Economie : L’Etat reste un Etat-Providence interventionniste

économiquement. Dans le contexte de forte croissance économique des

Trente Glorieuses, grâce aux gains des entreprises publics, De Gaulle lance des

grands projets de modernisation : développement du nucléaire, aéronautique,

informatique, modernisation de l’agriculture…

o Social : Grâce à cette prospérité, l’Etat renforce également les aides sociales et

la majorité de la population accède à la société de consommation.

o Aménagement : En 1963, la DATAR (Délégation interministérielle à

l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale) est mise en place afin

de diriger l’aménagement du territoire dans ce contexte de prospérité

économique : autoroutes, ports industriels, barrages, modernisation

d’infrastructures…

o Culture : L’Etat étend aussi son pouvoir sur le secteur de la culture en créant le

Ministère des Affaires culturelles en 1959 sous la direction de l’écrivain André

4

Malraux. Il contrôle donc l’économie, le social, l’aménagement du territoire, et

la culture !

o Médias : En 1964, De Gaulle fonde l’Office de radiodiffusion-télévision

française (ORTF), un bureau en charge du contrôle des médias qui sont alors

l’objet de vives censures. Mais surtout, l’État utilise les médias pour faire de la

propagande et influencer, voire contrôler, l’opinion publique.

La crise de mai 1968 :

La crise commence au début du mois de mai 1968.

o Des étudiants des universités de Paris réclament plus de libertés et remettent

en question les autorités traditionnelles (parents, De Gaulle, Eglise, patrons…).

Il souhaitent également mettre fin au contrôle de l’Etat sur les médias. De

nombreuses manifestations sont organisées, avec des barricades, qui sont

réprimées avec une grande violence.

o Dès le 13 mai, les ouvriers rejoignent les étudiants dans la protestation.

o Le 17 mai, une grève générale paralyse le pays et des occupations d’usines se

multiplient.

Au départ, l’Etat s’avère incapable de gérer la situation, et la situation est de plus en

plus hors de contrôle. Entre le 18 et le 27 mai, de Gaulle et son Premier Ministre

Georges Pompidou tentent de mettre en place des mesures pour calmer les

manifestants. Ils proposent une plus grande participation politique du peuple, une

augmentation des salaires ou encore un abaissement de l’âge de la retraite. Mais ces

propositions sont rejetées par les manifestants qui souhaitent avant tout de plus

grandes libertés et un Etat moins rigide.

Finalement, le 30 mai, De Gaulle fait un célèbre discours à la radio :

o Il annonce sa décision de dissoudre l’Assemblée nationale.

o Il refuse de démissionner.

o Il accuse les communistes d’avoir orchestré les événements. Du coup, il

menace de s’attribuer les pleins pouvoirs pour réprimer ce qu’il désigne

comme une insurrection communiste.

o Il appelle enfin ses partisans à manifester pour soutenir le gouvernement.

Dans l’heure qui suit le discours, une immense manifestation de soutien à De Gaulle

réunit 300'000 personnes sur les Champs-Elysées. Cette manifestation de soutien

calme les manifestants qui réalisent alors qu’ils sont en fait minoritaires… La preuve, le

30 juin, les gaullistes sont élus à la majorité absolue à l’Assemblée nationale.

La crise de 1968 s’achève par une victoire sans appel de l’Etat fort de De Gaulle.

Toutefois, les aspirations libertaires ne disparaissent pas et se renforcent. Cette crise

illustre bien l’influence importante de l’opinion publique sur l’Etat et le

gouvernement.

La rupture des années 1970

Pour répondre à ces aspirations libertaires, dès 1969, une loi pour une plus grande

participation politique du peuple est préparée pour créer des régions (groupes de

départements) et décentraliser l’Etat. De Gaulle la soumet à référendum en 1969 mais

annonce qu’il démissionnera en cas de victoire du « non ». A sa surprise, le « non »

l’emporte (53%) et il doit démissionner.

En juin 1969, Georges Pompidou est élu président.

o Une partie de son action se situe dans la continuité de De Gaulle : des

investissements dans le social, d’importants projets d’aménagement du

territoire et de promotion de la culture...

5

o Mais Pompidou lance aussi des réformes. Il commence à réduire

l’interventionnisme économique : il lance des projets de privatisation et

relâche gentiment le contrôle de l’Etat sur les médias… Il poursuit le projet de

décentralisation en créant des conseils régionaux en 1972.

En 1974, Pompidou est remplacé par Valéry Giscard d’Estaing qui continue ces

réformes. Le début du mandat de Giscard d’Estaing coïncide avec le choc pétrolier de

1973. Pour lutter contre la crise, il réduit l’interventionnisme de l’Etat et met en place

des mesures libérales. Toutefois, le chômage continue d’augmenter, et un second

choc pétrolier a lieu en 1979. Du coup, les réformes libérales de Giscard d’Estaing sont

critiquées et prennent fin au début des années 1980.

II. Le recul relatif de l’Etat depuis les années 1980

a. Les crises économiques et politiques :

Entre alternance et cohabitation

Georges Pompidou et Valéry Giscard d’Estaing gouvernent au centre et tentent

d’atténuer la bipolarisation politique droite-gauche. Toutefois, avec la crise

économique, l’opinion publique est de plus en plus favorable aux extrêmes. Du coup,

l’opposition de gauche et celle de droite sont favorites au début des années 1980.

Le 10 mai 1981, pour la première fois dans l’histoire de la Ve République, la gauche,

représentée par François Mitterrand accède au pouvoir.

o C’est le début de l’alternance gauche-droite qui caractérise le paysage

politique français (entre 1981 et 2012, six alternances, ce qui fait en moyenne

une tous les 5 ans).

o Mitterrand met fin aux réformes de Giscard d‘Estaing et redonne une place

majeure à l’Etat. Pour la gauche, l’Etat doit intervenir dans l’économie pour

assurer la protection sociale de la population. Mitterand lance des réformes

sociales, nationalise de nouveaux secteurs, investit dans la culture et libéralise

les médias. Mais la situation économique ne s’améliore pas : le chômage et le

cout de la vie augmentent.

En 1986, la gauche perd la majorité aux élections législatives. Mitterrand est alors

obligé de nommer un Premier Ministre de droite, Jacques Chirac. On parle d’une

situation de cohabitation. Cette situation se reproduit de 1993 à 1995 (Mitterrand-

Balladur) et de 1997 à 2002 (Chirac-Jospin).

La cohabitation pose des problèmes de coordination entre la politique extérieure du

Président et la politique intérieure du Premier Ministre. Pour éviter de nouvelles

cohabitations, en 2000, Jacques Chirac réduit le mandat présidentiel à 5 ans

(quinquennat) comme celui des députés. Les élections législatives sont tenues

quelques semaines après les présidentielles ce qui rend la cohabitation improbable. Du

coup, le pouvoir du Président sur son gouvernement est dorénavant assuré.

Depuis le départ des présidents du centre, la bipolarisation gauche-droite provoquée

par le scrutin à deux tours est de plus en plus vive, ce qui explique les nombreuses

alternances gauche-droite. Les petits partis (écologistes, extrêmes) se plaignent du

mode de scrutin qui ne leur permet pas une bonne représentation.

Depuis les années 2000, l’opinion publique est de plus en plus détachée des politiciens

(ce qui n’est pas le cas à l’époque de De Gaulle). Elle dénonce le fait que la France

n’est pas une démocratie mais une démocratie d’opinion : au lieu de défendre leurs

idées pour être élus par le peuple, les politiciens sondent les envies de celui-ci pour lui

6

6

7

7

1

/

7

100%