Le Sacre du Printemps à Monaco, un moment d - e

Le Sacre du Printemps à Monaco, un moment d’exception

« Je ne suis plus le Nijinski-des-Ballets-Russes,

je suis Nijinski-de-Dieu ».

Nijinski, Lettre à Lady X., Journal

En cette fin d’année 2009, dans le cadre du centenaire de la création des Ballets Russes, les ballets

de Monte-Carlo donnaient trois représentations du Sacre du Printemps dans sa version d’origine

reconstituée grâce au travail de Millicent Hodson pour la chorégraphie et de Kenneth Archer pour

les décors et les costumes. Fait exceptionnel qui mérite amplement d’être souligné, tant le Sacre, en

ce qui concerne la chorégraphie, l’argument et les costumes, a connu de multiples versions réalisées

par d’illustres chorégraphes tels Maurice Béjart, Pina Bausch ou encore Angelin Preljocaj, au point

que celle de ses créateurs, Nijinski-Stravinsky-Roerich, finissait par être oubliée. Cette première à

Monaco répare donc cette cruelle injustice et marquera pendant longtemps de gré ou de force les

spectateurs chanceux d’un tel évènement.

Le Sacre est la fois la consécration de l’« homo sacer » et de l’« homo faber ». Le premier que l’on

peut qualifier, selon Giorgio Agamben, de « vie insacrifiable, et pourtant exposée au meurtre licite »

désigne le chorégraphe. Cet « homme sacré » n’est ni la victime sacrificielle, représentée dans le

ballet par l’Elue, ni celle d’un homicide condamnable puisque permis. Il est donc exclu à la fois du

« droit divin» et du « droit des hommes». Le second, qualifie l’homme de l’art dans sa conception

thomiste, c’est-à-dire celui dont l’office « n’est pas de cogiter mais d’opérer », et désigne le

musicien ou plutôt comme il se plaisait lui même à se définir « l’inventeur de musique ».

Lors de la création du Sacre à Paris, le 29 mai 1913, Nijinski est debout sur sa chaise dans les

coulisses, il « règne », pour les guider, sur les danseurs qui n’entendent pas la musique couverte par

les vacarmes de la salle, mais peu d’années après, sa folie, comme il le dira avec d’autres mots dans

son journal, le mettra au ban de la société. Exclu doublement, la violence dont il fait l’objet n’étant

ni celle du rite sacrificiel qui aurait pu le diviniser, ni celle, quoique symbolique, condamnable par

le droit humain puisque devenu fou, il nous remémore, en nous le représentant, par son Sacre, par sa

vie même, l’acte fondateur de la cité et du pouvoir souverain, rien de moins.

Ce n’est pas pour rien que mes voisines de devant qui ne cessent de parler et d’écouter leurs

messages sur leur répondeur lors du prélude du premier acte se taisent brusquement. Lorsque

l’espace du religieux et celui du profane entrent dans une zone d’indifférenciation, c’est-à-dire dans

l’espace politique de la souveraineté originelle, elles ne sont plus de simples spectatrices vulgaires

et inattentives, mais des êtres de cette ère primitive que la chorégraphie, venue de la profondeur des

temps, saisit « violemment » et contraint au silence. Le rite renaît, son créateur est à nouveau dans

les coulisses, il est toujours vivant, sa présence nous effraie car, par sa vision, nous participons au

spectacle même de notre véritable genèse. Nous ne sommes pas dans l’émotionnel d’un sentiment

feint ou dans l’émerveillement infantile d’un récit biblique scénarisé, mais dans cet univers violent

qui constitue notre source commune et qui nous relie tous. Nous sautions jusqu’à l’épuisement,

nous dansions en rond en tapant des pieds et des mains, non pas de manière grotesque mais rituelle,

à tel point que la résonance produite par nos membres lorsqu’ils heurtaient le sol était indissociable

du rythme musical, pour adorer la Terre, cette terre nourricière à laquelle nous nous devions de

sacrifier l’une des nôtres. C’est cela qui rythmait notre vie avant que le politique, le souverain, ne

nous libère de cette violence primitive. Chorégraphie sublime, complexe, n’en déplaise à

« l’inventeur de musique », unique et donc intouchable car elle est, elle, « res sacrae ».

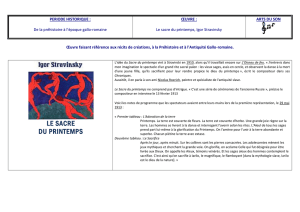

Stravinsky raconte qu’il a eu une vision « absolument inattendue de la scène d’un grand rite sacral

païen : on sacrifiait une jeune fille au dieu du Printemps ». Il en parle immédiatement à son ami

peintre Nicolas Roerich, familier des rites païens slaves, avec lequel il écrira l’argument et qui

réalisera décors et costumes, troisième élément du caractère novateur du Sacre. Mais l’idée ne fait

pas l’oeuvre. Le travail de l’artiste, de l’artisan, reste à faire, « facere », pourrait-on dire. Pourquoi

ce terme latin ? Le compositeur, dans l’une de ses conférences intitulée, « De la composition

musicale », extraite de son ouvrage au titre à la consonance aristotélicienne, Poétique musicale,

rejette l’acception moderne du terme artiste, pour désigner ce qu’il considère être le véritable

homme de l’art, celui qui « fabrique », tel un artisan, une oeuvre : « Le mot artiste qui, dans le sens

où on l’entend le plus généralement aujourd’hui, confère à celui qui le porte le plus haut prestige

intellectuel, le privilège de passer pour un pur esprit, ce terme orgueilleux est tout à fait

incompatible à mes yeux avec la condition de l’homo faber ».

Le 10 juin 1926, il fait la connaissance du célèbre thomiste, Jacques Maritain. Stravinski a très

vraisemblablement lu cette caractéristique de l’artifex , c’est-à-dire celui qui « met sa force

d’homme et son intelligence d’homme au service d’une chose qu’il fait », dans le livre majeur du

philosophe chrétien, Art et scolastique, paru en 1920. Cette rencontre a eu lieu peu après que

Stravinsky ait retrouvé la foi comme en témoigne sa lettre à Diaghilev datée du 6 avril de la même

année. Jacques Maritain a profondément marqué artistes et intellectuels de son époque. Pour lui, le

domaine de l’Art est le domaine du faire : « L’Art, écrit-il, qui rectifie le Faire et non l’Agir, se tient

donc en dehors de la ligne humaine, il a une fin, des règles, des valeurs, qui ne sont pas celles de

l’homme, mais celles de l’oeuvre à produire. Cette oeuvre est tout pour l’Art, il n’y a pour lui

qu’une loi, - les exigences et le bien de l’oeuvre ». D’inspiration aristotélicienne également, cette

conception de l’art ne pouvait pas ne pas convenir au compositeur. Stravinsky reprend quasiment

mot pour mot, dans une autre de ses conférences, « Du phénomène musical », du même recueil,

Poétique musicale, la définition que donne Maritain de l’art pour le distinguer de la prudence :

« L’art au sens propre, est une manière de faire des oeuvres selon certaines méthodes obtenues soit

par apprentissage, soit par invention. Et les méthodes sont les voies strictes et déterminées qui

assurent la rectitude de notre opération ».

On le voit, peu de concordance entre l’esprit rationnel et formel du compositeur et celui plus

mystique du chorégraphe. Seul peut-être, bien que prenant des formes et des expressions

différentes, ce sentiment religieux profond propre à l’âme slave les aura réunis le temps de cette

création qui domine voire écrase tout le XXème siècle. Stravinsky rejette l’idée selon laquelle on a

considéré, et continue-t-on d’ailleurs toujours à le considérer, le Sacre comme une révolution. Le

fait que le ton de cette oeuvre ait pu paraître « arrogant » et son langage sembler « rude en sa

nouveauté », ne signifie pas pour autant que le Sacre soit révolutionnaire, nous dit-il. Car dans ce

cas, tout musicien qui, pour exprimer ce qu’il a à dire, sortirait des conventions établies et romprait

ainsi une habitude, devrait être qualifié de révolutionnaire. Stravinsky, dans des termes qui

rappelleront ceux de Steiner, ce personnage esthète et mystérieux de la Dolce Vita, à propos de la

musique de Bach, préfère, dans sa conférence introductive à l’ouvrage déjà cité, considéré l’art non

pas comme une révolution mais justement comme ce qui triomphe du chaos : « L’art est constructif

par essence. La révolution implique une rupture d’équilibre. Qui dit révolution dit chaos provisoire.

Or l’art est le contraire du chaos provisoire. Il ne s’abandonne pas au chaos sans se voir

immédiatement menacé dans ces oeuvres vives, dans son existence même ».

Ce Sacre du Printemps serait ainsi la représentation imagée, chorégraphiée, rythmée de la naissance

de la souveraineté, la véritable et unique œuvre d’art de l’humanité tout entière. Une oeuvre, une

« entité musicale » comme Ravel l’avait dénommée, qui, par sa dimension sacrée, anthropologique,

philosophique, politique, humaine tout simplement, serait l’unique trace vivante de nos origines

communes ancestrales et donc, en cela, indépassable.

André-Michel Berthoux

Décembre 2009

Le sacre du Printemps

Tableaux de la Russie païenne en deux actes : I – L’adoration de la terre, II – Le sacrifice

Chorégraphie : Millicent Hodson inspirée de Vaslav Nijinski

Décors et costumes : Kenneth Archer d’après Nicolas Roerich

Musique : Igor Stravinsky

Livret : Igor Stravinsky et Nicolas Roerich

Première représentation à Paris le 29 mai 1913 au Théâtre des Champs-Élysées par les Ballets

Russes

Première à Monaco

Sites à consulter

La reconstitution de Milicent Hobson et Kenneth Archer

Le sacre du printemps 1

Le sacre du printemps 2

Le sacre du printemps 3

1

/

3

100%