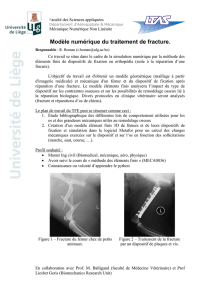

UV_506_TRAUMATO_SPE_EQUIT

1

TRAUMATOLOGIE

UV 506

TRAUMATOLOGIE

SPECIFIQUE

Equitation

P. PILARDEAU

2

DE L’EQUITATION

L’équitation compétitive comprend trois épreuves, le dressage réalisé dans un manège de 60 m

x 20 m, le saut d’obstacle et le concours complet réalisé en extérieur sur des obstacles fixes.

A ces épreuves comptant pour le championnat, il faut ajouter l’équitation de loisir (promenade,

randonnée, chasse à courre, polo, horse-ball, rodéo..) et de travail (corrida à cheval, gardien de

troupeau, nomadisme…).

La traumatologie habituellement rencontrée dans ce domaine a pour origine les chutes ou les

rencontres brutales avec le cheval (coup de tête ou de cul), et les lésions microtraumatiques

secondaires aux mouvements très spécifiques du cheval lors de la marche (déplacement en 8 de

chiffre), du trot (succession de mouvements verticaux plus ou moins rapides) et du galop

(mouvements antéro-postérieurs sensiblement asymétriques).

La traumatologie dépendra donc du cheval (race) et/ou du cavalier (niveau de pratique).

= Cheval

Certaines races sont connues pour leur caractère fantasque et leur difficulté à accepter

à toute heure les consignes du cavalier. Les chevaux arabes et les poney shetlands sont réputés pour

leur caractère parfois ombrageux. Les étalons et les juments en chaleur sont sujets à de brusques accès

d’excitation , parfois peu compatibles avec le maintien d’une position classique.

De la race, dépend également le “ confort ” sur le cheval. Les chevaux long-jointés

(selles français, barbes, arabes sont particulièrement souples, tandis que les camarguais, les anglo-

normands, cobs, doubles poneys sont court-jointés et donc très raides.

Cheval court jointé Cheval long jointé

= Cavalier

Le niveau de pratique du cavalier joue également un rôle fondamental dans le risque de chute

d’une part, mais aussi sur les pathologies en rapport avec les contractions musculaires secondaires au

stress.

1 - Pathologie en rapport avec la biomécanique du couple cavalier/cheval

Les mouvements répétitifs des membres supérieurs et inférieurs, mais aussi du bassin pour

donner l’impulsion et diriger le cheval sont à l’origine d’une pathologie microtraumatique variée dont

on retiendra : le kyste synovial du poignet, la capsulite sacro-iliaque, la coxarthrose de hanche,

l’induration périnéale et la maladie de Scheuermann.,

+ Kyste du poignet

Le kyste du poignet correspond à un épanchement de liquide synovial dans un espace clos

constitué d'une gaine ou d'une capsule articulaire.

3

= Etiologie

Le kyste survient le plus souvent de façon inopinée, chez une cavalière jeune, sportive. Il est

rarement possible de retrouver la cause déclenchante de cette lésion (stage intensif, changement

d’enrennement, cheval difficile...).

= Diagnostic

. Examen clinique

Le kyste est placé sur la face dorsale du poignet (la localisation palmaire est exceptionnelle).

Sa consistance est ferme et son volume très variable (d'un noyau d'abricot à un noyau de pêche). Cette

tuméfaction est indolore dans la majorité des cas, mais sa taille peut se révélée gênante lors de la

flexion dorsale du poignet. Pendant les phases inflammatoires le kyste peut être chaud et rouge mais

son aspect n'évoque jamais celui d'un abcès).

. Examen radiologique

L'échographie montre clairement le contenu liquidien de cette cavité et sa limitation par la

gaine d'un tendon.

= Traitement

. Ecrasement. Le plus efficace est l'écrasement par surprise lors de l'examen. Cette

rupture traumatique brutale par pression du pouce laisse persister pendant plusieurs jours une solution

de continuité capsulaire permettant l'évacuation du liquide synovial. Les récidives sont exceptionnelles

après cette manœuvre.

. Ionisations. On utilise de la calcitonine placée au pôle plus de l'électrode. Ce

traitement a pour objectif de traiter la membrane synoviale, et notamment les processus d'excrétion et

de réabsorption de cette membrane.

. Chirurgie. Elle consiste en une exérèse capsulaire large ou en une synoviectomie

suivant la lésion concernée. Le risque majeur après cette intervention est la récidive du kyste.

. Ponction/infiltration. Ce type de traitement est inefficace.

+ Capsulite des sacro-iliaques

= Etiologie

La capsule enfermant l'articulation sacro-iliaque, ainsi que les ligaments qui la renforcent

peuvent être l'objet de stimulations microtraumatiques répétées du fait de l'activité physique. L’écart

facial a minima réalisé sur la selle en équitation, potentialisé par le trot assis est suffisant pour

déclencher cette pathologie. Il s’agit de mouvements associant des déplacements suivant un axe

vertical (amplitude physiologique), et des contraintes latérales. La sommation de ces deux types de

mouvements crée des phénomènes de torsion, particulièrement préjudiciables à ces articulations. Les

sacro iléites post traumatiques (réceptions brutales lors d’un saut), bien que possible, sont d’une moins

grande fréquence.

4

= Diagnostic

. Examen clinique

La cavalière, consulte pour des douleurs postérieures, latérales et hautes du bassin.

L'interrogatoire montre le caractère inflammatoire de ces douleurs qui s'accompagnent presque

systématiquement d'un déverrouillage matinal. L'examen du sujet debout de dos, met en évidence des

douleurs à la palpation des deux sacro-iliaques (l'atteinte unilatérale est exceptionnelle). Les

mouvements de flexion et surtout d’hyperextension du tronc sont douloureux, de même que les

rotations effectuées jambes légèrement ouvertes. A l’examen, la simple pression des doigts en regard

des articulations sacro-iliaques provoque la douleur et confirme le diagnostic. Les douleurs sacro-

iléales sont plus fréquentes chez les femmes (sacrum plus horizontal que les hommes). Le surpoids

joue un rôle important dans l’apparition de ces douleurs (encaissement de forces plus importantes lors

du simple déplacement bipède).

. Examen radiologique

La radiographie présente peu d’intérêt, si ce n’est pour mesurer de profil l’inclinaison du

sacrum par rapport à l’horizontal, et s’assurer que le processus n’a pas engendré l’apparition précoce

d’une arthrose sacro-iléale. Il est important de demander au radiologue des incidences sacro-iliaques.

Ces dernières enfilent parfaitement l'articulation. A un stade précoce les radiographies sont strictement

normales. A un stade plus tardif, l'interligne apparaît flou et irrégulier, avec parfois des signes

débutants d'arthrose.

= Traitement

Le traitement nécessite une mise au repos jusqu'à disparition des douleurs. Le traitement

comprend deux parties essentielles, la première consiste à diminuer l’inflammation locale par la

pratique d’ultrasons, d’infrarouges, de massages superficiels et/ou d’anti-inflammatoires non

stéroïdiens par voie buccale, la seconde à diminuer les microtraumatismes en perdant du poids, mais

aussi en changeant son type de monte (privilégier la monte en suspension au trot et au galop).

Chez le cavalier professionnel, on pourra équiper le cheval de protections en Podiane entre

le sabot et le fer (en ferrant à froid naturellement).

+ Coxarthrose de hanche

La constitution d'une coxarthrose uni ou bilatérale est un phénomène particulièrement fréquent

chez le cavalier. La littérature donne à ce phénomène chez ces sujets une fréquence deux à trois fois

plus importante que dans la population sédentaire.

= Etiologie

Il peut s'agir d'une étiologie micro ou macrotraumatique.

. Macrotraumatique

La coxarthrose peut s'installer après une fracture du cotyle ou une atteinte de la tête fémorale

secondaire à une chute.

. Microtraumatique

C'est l'origine la plus fréquente. On distingue les atteintes sur hanche saine de celles réalisées

sur une hanche dysplasique (défaut de couverture, coxa valga), ou pathologique (épiphysiolyse,

ostéonécrose).

5

L'installation de cette arthrose débute précocement (35 à 45 ans). Elle s'aggrave d'autant plus

vite que l'activité en cause est continuée.

= Diagnostic

. Examen clinique

Le diagnostic est, soit posé de manière fortuite à la suite d'une radiographie du bassin, soit

évoqué devant des douleurs de hanches. Dans ce dernier cas le cavalier consulte pour des douleurs de

type mécanique, survenant à la monte ou pendant son activité et se prolongeant de plus en plus

longtemps après son arrêt.

L'examen recherche un trouble statique (longueur des membres inférieurs, genu varum). Les

amplitudes articulaires sont souvent faiblement réduites à ce stade, mais douloureuses en fin de course

(rotations externe et interne, flexion).

. Examen radiologique

L'examen radiographique du bassin et des hanches confirme le diagnostic. Il peut montrer:

. Une ostéophytose périphérique simple, sans remaniements osseux

importants. Cette ostéophytose, dite en collerette, peut se manifester très précocement chez les

footballeurs et les activités pratiquées en charge (force athlétique).

. Un pincement de l'interligne, souvent accompagné d'une réaction osseuse du

cotyle (densification, ostéophytes).

. Une atteinte dégénérative plus évoluée comprenant des remaniements

osseux, des géodes et une perte des principales caractéristiques physiologiques de l'articulation.

= Traitement

Il n'existe pas de traitement radical de la coxarthrose autre que la prothèse totale de hanche.

Cette dernière permet la reprise de l’activité.

Avant cette alternative la progression de la maladie arthrosique peut être freinée par:

. La monte de chevaux souples

. La mobilisation en piscine de l'articulation

. La pratique d'une kinésithérapie destinée à lutter contre l'enraidissement, la fonte

musculaire et d'éventuels phénomènes inflammatoires.

+ Induration périnéale

= Etiologie

Les indurations périnéales sont des tuméfactions douloureuses apparaissant chez le cavalier

pratiquant régulièrement son activité. Inconnues chez l'enfant dont le poids est insuffisant pour

provoquer ce type de callosité, elles se rencontrent chez l'adolescent avec une relative fréquence.

= Diagnostic

L'examen clinique met en évidence au niveau du périnée (rarement dans l'axe) une

tuméfaction calleuse, sensible à la pression, faiblement ou non inflammatoire.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

1

/

21

100%