La relation commerce international

La relation commerce international - croissance selon Ricardo

Ce cours présente le schéma de la croissance économique selon Ricardo et la place du commerce international

dans ce processus. Sous les hypothèses retenues par Ricardo, le commerce international permet de faire reculer

la date de l'avènement de l'état stationnaire et il est favorable à tous les pays s’ils se spécialisent selon la théorie

des avantages comparatifs. Dans un deuxième temps on présentera les arguments de ceux qui critiquent la mise

en place du libre-échange.

Vous pouvez lire une note replaçant l'analyse de Ricardo dans son contexte historique.

Plan du cours

I - Le commerce international permet de faire reculer l'avènement de l'état stationnaire

fiche auteur

1.1. Les hypothèses de David Ricardo.

1.1.1. Les rendements décroissants dans la production agricole.

1.1.2. Le principe de population de Thomas Robert Malthus.

1.1.3. La loi de Jean-Baptiste Say

1.2. La théorie ricardienne de la croissance économique

1.2.1. La relation salaire – profit

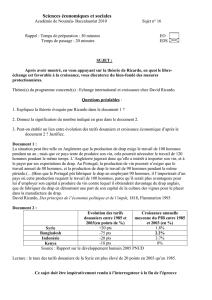

1.2.2. La nécessité de libéraliser les échanges (document 1)

2. Les limites de la spécialisation

2.1. L'analyse de Friedrich List. (document 2)

2.1.1. L'école historique allemande.

2.1.2. Le protectionnisme offensif

2.2. Une synthèse à partir de l'analyse de Maurice Allais. (document 3)

2.2.1. Le libre-échange est à l'origine du chômage

2.2.2. Les autres critiques à l'encontre du libre-échange.

1. Le commerce international permet de faire reculer l'avènement de l'état stationnaire (document 1)

1.1. Les hypothèses de David Ricardo.

1.1.1. Les rendements décroissants dans la production agricole.

La loi des rendements décroissants sur le sol est la conséquence de la mise en culture de terres de moins en

moins fertiles lorsque la production agricole doit augmenter. Conformément à la théorie de la valeur travail, on

en déduit la hausse du prix du blé.

David Ricardo retient l'hypothèse déjà formulée par Turgot (économiste français de la fin du 18éme siècle) : les

rendements factoriels sur le sol sont décroissants. Si la terre est considérée comme une donnée en quantité et en

qualité, l'accroissement des quantités de travail fournies permet d'accroître la production agricole mais dans des

proportions toujours plus faibles. Par exemple, si l'augmentation de la quantité de travail utilisé est toujours de

10 % sur 2 périodes et que la production agricole augmente de 7 % pour la l ère période et de 5 % pour la 2ème

période, on a des rendements décroissants du travail sur le sol (raisonnement dit aux marges intensives, le

facteur de production terre est fixe). Dans la réalité, la quantité de terre disponible n'est pas fixe mais les terres

mises en culture en priorité sont les plus fertiles. Aussi, une même quantité de travail permet d'obtenir une

production agricole plus faible selon le niveau de fertilité de la terre (raisonnement aux marges extensives).

Lorsque la quantité de travail nécessaire pour obtenir une quantité déterminée de produits agricoles augmente on

a un accroissement de la valeur des produits agricoles (théorie de la valeur travail).

Synthèse : rendements factoriels décroissants sur le sol font que l’on observe la hausse de la valeur des denrées

agricoles quand il faut accroître la production agricole.

Retour au plan

1.1.2. Le principe de population de Thomas Robert Malthus (1766 - 1834).

Selon Malthus, pasteur anglican et ami de Ricardo, la croissance de la population est limitée uniquement par la

quantité des subsistances disponibles. La mise en relation avec la modèle de Ricardo est la suivante : la

croissance économique génère un accroissement de la population (via la hausse des salaires et ses conséquences

sur la mortalité infantile) d’ou découle une hausse du prix du blé relativement à la nécessité d’accroître la

production de blé.

Les hommes ont une tendance naturelle à procréer au maximum des possibilités biologiques. A partir

d'observations sommaires (raisonnement inductif donc non-scientifique), il déduit que la population croit à un

rythme géométrique (1-2-4-8-16-32........ ). Or, dans le meilleur des cas, la production agricole progresse à un

rythme arithmétique (1-2-3-4-5-....). Il arrive fatalement un moment (point d'intersection sur la courbe) où les

quantités de subsistances deviennent insuffisantes pour nourrir toute la population. De là, l’inéluctabilité des

situations de misère (guerre, épidémies, famines = obstacles naturels à l'accroissement de la population).

Malthus admettra toutefois que l'accroissement de la population peut être limité par les hommes eux-mêmes

(obstacles préventifs = libertinage, chasteté) mais la tendance à la reproduction rapide reste forte.

Cette argumentation l'amène à s'élever contre la généralisation du domaine d'application des lois d'assistance aux

pauvres (prise de position contre la réforme Goodwin qui instaure un revenu minimum distribué par les

paroisses) et surtout à légitimer l'ordre économique et social en place. Le capitalisme libéral est le système le

plus efficace dans la production des biens économiques et la redistribution des richesses ne peut que généraliser

la pauvreté. La pauvreté est une situation naturelle et la redistribution entraîne la hausse du nombre de pauvres

(baisse de la mortalité infantile chez les pauvres, baisse du pouvoir d'achat des individus qui n'étaient pas

pauvres jusqu'alors).

Ricardo s'appuiera sur l'analyse de Malthus pour expliquer que la croissance économique amène une

augmentation de la population. Dès lors, il est impératif de mettre en œuvre des terres moins fertiles pour nourrir

toute la population. La hausse du prix des biens agricoles et en particulier du blé (bien salarial le plus important)

est inéluctable.

Retour au plan

1.1.3. La loi de Jean-Baptiste Say

L’accumulation du capital dans une économie de marché est une condition suffisante pour soutenir la croissance

économique puisqu’on n’envisage pas de problème de débouchés. Un taux de profit élevé est donc souhaitable

puisqu'il permet une épargne, donc une accumulation, plus importantes.

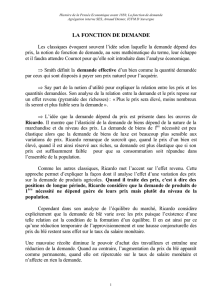

Selon Jean-Baptiste Say, toute offre crée sa propre demande ce qui signifie qu'au niveau de l'ensemble des

marchés, il n'y a pas de problème de débouchés même si on peut observer des déséquilibres partiels qui se

compensent mutuellement. La croissance économique requiert uniquement l'amélioration des conditions de

l'offre d’où la nécessité d'accroître l'efficacité du travail ainsi que la quantité de travail productif utilisée (le

salaire courant "gravite" autour du salaire minimum). Cela suppose l’accumulation du capital (somme d'argent

qui permet de mettre en oeuvre un processus productif chez les classiques). On comprend dans ce schéma la

nécessité d'un taux de profit (profit / capital avancé) suffisamment élevé pour permettre et soutenir

l'accumulation .

Synthèse : c'est une perspective libérale, Ricardo considère que le taux de profit est la variable déterminante

dans le processus de croissance économique.

Retour au plan

1.2. La théorie ricardienne de la croissance économique

1.2.1. La relation salaire – profit

La distribution du revenu est affectée par la loi des rendements décroissants : l'augmentation du prix du blé

entraîne une hausse des parts de la rente et des salaires et une baisse de la part des profits dans le revenu. Il faut

envisager les solutions qui permettent de contrer (momentanément, c'est à dire seulement retarder) cette

évolution.

Suffisamment d'éléments sont réunis pour qu'à partir d'un modèle simple, on comprenne l'inéluctabilité de

l'avènement de l'état stationnaire (et la nécessité de libérer les échanges).

Hypothèses du modèle

-on dispose de 3 terres A, B , C de fertilités différentes

-chaque salarié consomme 0,1 tonne pendant le processus de production (le salaire minimum = 0,1 tonne est

constant)

-on utilise uniquement du travail direct

-le blé est le seul produit

A

B

C

Unités de travail par tonne de blé

5

6

7

Valeur de la tonne de blé

0,5

0,6

0,7

Si on doit produire une tonne de blé, on utilise la terre A; la valeur de 1 tonne de blé à produire est 0. 5 tonne. Le

profit est de 0. 5 tonne et le taux de profit est de 100 %

Si on doit produire 2 tonnes de blé (la croissance économique a amené une augmentation de la population, il faut

donc produire plus de blé) ; on met en culture la terre B. Le prix de la tonne= de blé est alors de 0,6 tonne. Le

profit = 0,4 tonne et le taux de profit = 0,4/0.6 = 66.66 %. La péréquation des taux de profit détermine le profit

pour la terre A (0. 33 tonne , 0.5 x 66.66 %) d’où l’apparition d'un surplus de richesses sur la terre A = 0. 166

tonne qui va être transféré aux propriétaires fonciers dans le cadre du paiement de la rente (ici rente foncière

différentielle, pour 2 tonnes, la rente de la terre B est nulle). Si on doit produire 3 tonnes, on met en culture la

terre C. Les résultats pour les 3 niveaux de production, sont dans le tableau suivant.

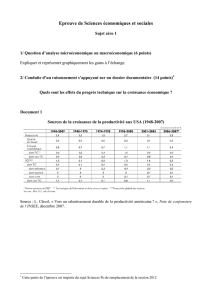

1 tonne

2 tonnes

3 tonnes

Fonds des salaires

0.5

1.1

1.8

Profit

0.5

0.73

0.77

Taux de profit en %

100 %

66.66

42.8

Rente

0

0.16

0.429

Part des profits dans le revenu en %

50

36.5

25.7

Part des salaires dans le revenu en %

50

55

60

Part de la rente dans le revenu en %

0

8.3

14,3

Remarque : la croissance économique amène l'augmentation du fonds des salaires, celle de la rente foncière,

celle du profit alors que le salaire individuel reste constant et que le taux de profit diminue. Ainsi, la croissance

économique va être bloquée par la faiblesse du taux de profit et les seuls à bénéficier de cette évolution sont les

propriétaires fonciers (les mêmes à être favorables aux lois sur le blé). Ce résultat est tout à fait inéluctable

étant donné les hypothèses envisagées plus haut. Par contre, une baisse du prix du blé réduit le fonds des

salaires et la rente foncière. Elle hausse le taux de profit. Elle permet l’ accumulation et la croissance

économique. On comprend bien l’intérêt de la libéralisation des échanges

Retour au plan

1.2.2. La nécessité de libéraliser les échanges (document 1)

La spécialisation selon les avantages comparatifs procure différents avantages :

-elle permet la hausse du taux de profit et donc l’accumulation du capital.

-elle avantage tous les pays participant au commerce international.

-elle permet d’accroître la diversité des biens mis à la disposition des consommateurs.

-elle pacifie les relations entre les nations.

La théorie des avantages comparatifs permet de régler le problème posé par les recommandations d'Adam Smith.

Dans Recherches sur les causes et la nature de la richesse des nations (1776), Adam Smith indique qu'un pays

doirt se spécialiser dans la production pour laquelle il dispose d'un avantage absolu (un coût de production

inférieur à celui des autres pays). Qu'en est-il des pays qui ne dispose d'aucun avantage ? Avec Ricardo la

question est levée, tous les pays peuvent participer à l'échange et tous sont gagnants.(1)

La théorie des avantages comparatifs repose sur des hypothèses fortes (un seul facteur de production, immobilité

du capital entre les nations, rendements constants) qui sont autant de limites appelant soit des

approfondissements soit des controverses.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%