Le retour de l`acteur

Sciences Humaines-Hors série-septembre 2000

Le retour de l’acteur

Deux dimensions du phénomène : l’une a une signification sociale et politique (la

vague de « l’individu-roi » et du libéralisme), l’autre est propre au champ des

sciences humaines. Seule cette dimension nous intéresse, même si les deux sont

parfois liées.

Années 80 : tournant. Le débat a commencé en sociologie.

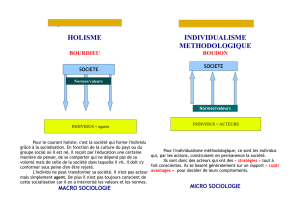

1982 : Raymond Boudon et François Bourricaud publient un « Dictionnaire critique

de la sociologie » dans lequel ils tentent d’imposer le paradigme de « l’individualisme

méthodologique » en sociologie, contre le structuralisme dominant incarné par Pierre

Bourdieu. Boudon s’inscrit dans la démarche de Max Weber et Alexis de Tocqueville.

Cette approche est en concordance avec d’autres approches microsociologiques qui

se développent à l’époque, comme l’ethnométhodologie.

Boudon : « Pour expliquer un phénomène social quelconque, il est indispensable de

reconstruire les motivations des individus concernés, et d’appréhender ce

phénomène comme le résultat de l’agrégation des comportements individuels dictés

par ces motivations ».

Etude des stratégies des acteurs qui « créent le social ».

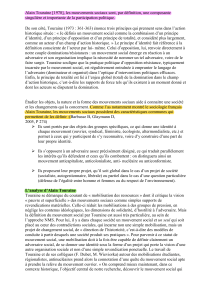

Alain Touraine se situe également dans un mouvement de réhabilitation de l’acteur.

(cf : « Le retour de l’acteur » 1984). Mais Touraine adopte une troisième voie entre

deux approches contradictoires : « l’une qui présente un acteur hors de tout système

et l’autre un système qui exclut les acteurs ».

A Touraine met au centre de son analyse de la société, les mouvements sociaux qui

« luttent pour imposer leur projet, le modèle de société auxquels ils aspirent ». Pour

Touraine, la société apparaît comme le produit instable de ces conflits pour le

pouvoir. L’acteur dont parle Touraine est avant tout un acteur collectif, porteur de

projet social, luttant pour imposer ses idéaux, ses valeurs, ses normes.

Le « retour de l’acteur » a été également perceptible en histoire. Ce mouvement s’est

fait jour contre « l’histoire immobile » ou l’histoire des structures, promue par Fernand

Braudel. retour de la biographie, de l’individu, de l’événement et du politique.

Ex : Emmanuel Le Roy Ladurie « Histoire de France » ; Marc Ferro « Pétain ».

Egalement, au début des années 80, « micro-histoire », avec Carlo Ginzburg.

Le regard sur l’individu ne marque pas ici une position théorique favorable à

l’individualisme. il s’agit surtout d’une évolution méthodologique, d’une façon

différente d’observer les phénomènes sociaux. C’est un changement d’échelle.

En fait, le « retour de l’acteur », apparu trop souvent comme une remise en cause

radicale de la période précédente, correspond plutôt à une maturation des sciences

humaines, capables désormais de réaliser des observations plus complexes et plus

précises, à l’échelle des interactions individuelles et non plus simplement des

groupes sociaux. Cela ne signifie pas pour autant que les processus sociaux et les

déterminations collectives ont disparu.

1

/

2

100%