Ralentissement, crises et dépression

Ralentissement, crises et dépression

Le monde entre dans une phase B Kondratieff en 1873 mais la France fléchit précocement dès

1860 et connaît un immense recul relatif : elle sortira de la crise distancée industriellement et

agricolement (!) par l’Allemagne, mais aussi par l’Angleterre.

1. Les origines du fléchissement

Dès 1860, facteurs circonstanciels : guerre de Sécession, pébrine (maladie du vers à soie),

phylloxéra + essoufflement de la construction du réseau des chemins de fer.

Le traité de commerce franco-britannique de 1860 et la politique de libre-échange

La France (2e puissance économique mondiale) ne bénéficie pas du traité de 1860 autant que

la GB (première) qui a peu de concessions à offrir : de plus, aucun espoir (spécialisations plus

adaptées ; élargissement du marché => “économies d’échelle” ; concurrence => innovation

accrue) ne se confirme. Effets négatifs plus ou moins directs :

- Balance commerciale en déficit et accroissement du déficit agricole

- Ralentissement de la croissance des X, alors que les M sont multipliées par 3

Pour la première fois, les X baissent en volume entre 1871-1880 et 1881-1890 (protection-

nisme rétabli dans certains pays, modification des marchés, accidents de la soie et du vin...)

Les conséquences économiques de la défaite de 1870

Le versement est facile à payer, la France a donc une position financière solide ; mais la perte

de l’Alsace-Lorraine, centre de construction mécanique et de ses gisements de fer maintient le

niveau métallurgique de la fin des années 1880 à celui de 1869.

Dépression agricole et déclin démographique

La principale cause de la dépression est agricole (≠ simple ralentissement industriel) ; les

crises viticoles de sous-production et céréalière de baisse des prix se heurtent à la faible

capacité d’adaptation de l’économie française, les effectifs ne diminuent pas et les structures

agraires se rigidifient alors que la petite propriété s’étend aux dépens de la productivité.

=>Accélération du déclin démographique, ≠ autres pays européens. La baisse de la natalité

reprend (1891 : déficit naturel) =>vieillissement de la population et déclin de la pop active.

2. Freinage et réorientation de la croissance industrielle

L’industrialisation subit un déclin indiscutable mais modéré => pourquoi le dynamisme de

l’industrie a-t-il été (relativement) peu affecté par la dépression ?

La décélération industrielle : ampleur et limites

La dépression agricole a une double influence : elle freine les migrations sectorielles vers

l’industrie et réduit la demande de produits industriels (stagnation complète du pouvoir

d’achat des agriculteurs, protectionnisme en Europe). En même temps, la PA s’accroît

(immigration et taux d’activité féminin) mais sa part industrielle stagne ; le salaire réel

progresse de façon soutenue à travers toute la dépression (renchérissement du coût de la main-

d’œuvre qui stimule le progrès technique sans engendrer de chômage massif). L’irrégularité

de la demande interne accroît les coûts de production (spécialisation très forte).

Élément compensateur : hausse des dépenses publiques qui atteignent leur maximum en 82 :

plan Freycinet, 5 Milliards pour la construction d’infrastructures. La dépression est donc

étalée, au lieu d’être brutale, sur les années 60-90. Mécanisation et modernisation des

méthodes n’enrayent pas une banalisation des faillites (loi de 1889) et la chute des profits.

L’adaptation de l’industrie française

De nouveaux centres et mécanismes de croissance se développent : façade maritime, Lorraine

pour la métallurgie amputée en 71 ; Nord et Normandie pour le coton alsacien, très touché ;

Nord aussi pour la laine, modernisée et très dynamique. Baisse des prix, hausse considérable

des salaires réels (donc hausse de la part des industries de consommation qui limitent le recul)

et baisse du profit marquent la période sans plomber les investissements grâce au cadre

favorable hérité de l’Empire (SA, banques très actives) et aux taux d’intérêt faibles,

accentuant la substitution du capital au travail (=> surcapacités). Il n’y a pas rupture, mais

développement, malgré une conjoncture défavorable, de l’aptitude à une croissance autonome.

Impulsions nouvelles et dynamisme de la croissance à l’orée du

XXe siècle

L’économie française émerge d’une dépression de longue durée avec des capacités de

croissance et de mutations que rien ne laissait apparemment prévoir (seconde RI ?), si ce n’est

l’héritage de la décennie 1880. Y a-t-il continuité ou rupture ? La France reste réfractaire au

changement et protectionniste, mais l’accélération de la croissance est indubitable.

1. Vue d’ensemble

L’insaisissable retournement

En 1896, les prix repartent à la hausse (+ 30 à 35 % jusqu’en 14), en France et dans le monde.

La reprise varie selon les auteurs entre 1892 et 1896 mais est sensible : la population active

industrielle passe de 4,5 à 5,6 M en 1906, le redressement est là dès 90 pour l’industrie

(production et investissement) et l’agriculture, même si le commerce extérieur traîne jusqu’en

1900. L’accélération n’est ni soudaine, ni progressive, ni même absolue (1901-1905).

Les traits distinctifs de la période 1890-1913

Elle est marquée par une expansion monétaire (M2 multipliée par 2, taux d’inflation de 1,7 %

par an qui permet en 14 de retrouver les prix de 1815) et une prospérité financière (hausse des

profits aux dépens du salaire réel, les dividendes augmentent de 62 % et les émissions

d’action * 3). La croissance reste irrégulière, l’emploi stagne à + 0,6 % par an (progression

trois fois plus rapide de la productivité). La part des dépenses publiques dans le PIB diminue,

les investissements industriels s’imposent, électricité et moteur à explosion remplacent le

chemin de fer => dynamisme des industries innovantes de la 2° RI (aluminium, caoutchouc,

automobile, cinéma). Le protectionnisme permet un redressement agricole relatif.

2. Les conditions extérieures

Le rétablissement du protectionnisme

Le taux de douane triple en 1884 ; la coalition protectionniste gagne les élections de 1889 =>

en 1892 est mis en place le tarif Méline (général ou minimum pour pouvoir négocier) qui joue

un rôle important pour l’agriculture, complété en 97 (« loi du cadenas ») et 1910.

Le dynamisme des échanges extérieurs malgré l’accentuation du protectionnisme

Malgré les « guerres douanières » qui influent sur les développements industriels (surenchère

de primes à l’X) et les relations internationales, l’agriculture est soulagée immédiatement

(part du blé dans les M divisée par 6 dans la décennie 90, hausse des revenus agricoles et des

progrès agricoles) ; les X de produits industriels doublent (rôle moteur de la D extérieure) =>

le protectionnisme n’empêche pas l’internationalisation ni d’ailleurs l’innovation.

3. Le nouvel élan de l’industrialisation

Les industries nouvelles

L’automobile (second X mondial en 1913) permet la reconversion de firmes préexistantes

(Panhard, Peugeot) et une amorce de concentration (Renault, de 6 à 4000 ouvriers entre 1898

et 1913). L’automobile marque déjà la vie quotidienne (taxis, autocars) et a des « effets

amont » sur l’industrie lourde, mais aussi les méthodes de production. Sans compter les autres

industries nouvelles : aéronautique, électricité, électrochimie et électrométallurgie, aluminium

(records de croissance). Mais la croissance est là aussi dans les branches traditionnelles.

L’avance générale de l’industrialisation

L’aptitude à innover se diffuse. Si la croissance de la production diffère, la productivité

hausse rapidement (± 1 % par an) dans toutes les branches. L’investissement repart dans le

textile (surtout coton) et la métallurgie (besoins de plus en plus diversifiés) vers 1890. L’acier

succède à la fonte et au fer. La production se concentre et la métallurgie lorraine naît =>

production de fonte * 3 et d’acier * 4 entre 1890 et 1913.

Forces et faiblesses de l’économie française à la veille de la guerre

de 1914

La phase de reprise aura été trop courte pour rattraper le retard accumulé et les facteurs

structurels de freinage n’ont pas disparu. Quelle est l’originalité de l’économie française ? ses

retards, ses faiblesses ?

1. Retard ou spécificité du développement français?

En 1914, la France est semi-développée, semi-urbanisée mais affronte les problèmes

communs aux nations de la 1° RI : économie aux structures vieillies avant d’être arrivées à

maturité, « vieillissement précoce », clivages régionaux et concentration ± avancée.

Vieillissement précoce et dominance rurale

Le fléchissement démographique est renforcé par une baisse de la natalité ; le renouvellement

des générations n’est plus assuré et la part des jeunes diminue, alors même que la population

reste surtout rurale et agricole (56 et 40 %). Le secteur tertiaire est précoce, mais hétérogène,

l’industrie progresse modérément (3 patrons pour 7 salariés en 1911). La stabilité sociale

domine (46 % de salariés) dans le modèle de développement français, même si la croissance

du taux d’activité (immigration et démographie) et l’émigration rurale perdurent.

L’écart entre une France dynamique et une France stagnante se maintient.

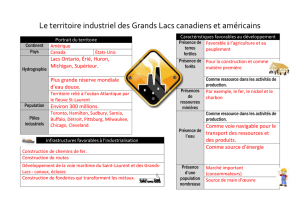

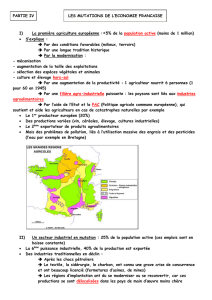

Déséquilibres régionaux et pôles de croissance

Au Nord-Est d’une ligne Cherbourg-Marseille se concentrent les ressources agricoles et

énergétiques, les matières premières, les pôles dynamiques ; le Sud-Ouest est en voie de

désindustrialisation => seuls trois réseaux ferroviaires du N-E sont équilibrés financièrement.

Le Bassin Parisien domine, y compris démographiquement => macrocéphalie politique,

culturelle, industrielle (16 % de l’emploi industriel, très diversifié) et financière. Il existe trois

autres foyers : le Nord (textile et métallurgie), la Lorraine (fonte et acier), Lyon (= Paris).

Concentration et productivité

L’industrie française est fortement concentrée géographiquement, ce qui favorise les ententes

régionales (métallurgie) ; pour la chimie dominent de très grandes entreprises => cartellisation

et élimination de la concurrence ; dans la houille, la concentration reste faible et les coûts de

production élevés. Les ententes ont un caractère essentiellement défensif, si parfois elles

fixent les prix plus haut que le marché, elles permettent de résister aux grands groupes

étrangers. Malgré une impression statistique d’éparpillement, les industries modernes ont très

souvent des effectifs importants alors que les industries traditionnelles et en essor sont plus

dispersées => la corrélation entre productivité et taille peut être inverse. Par rapport à

l’extérieur, la France est plutôt plus productive dans les industries jeunes et moins dans les

industries de base : l’économie française a donc « mieux vieilli » que l’anglaise.

2. L’économie française dans le monde

France - Grande-Bretagne - Allemagne : niveaux de développement comparés

En 1913, le PN français, inférieur à celui de l’Allemagne, est voisin de celui de la GB (qui

domine encore pour le produit national par habitant). Mais la France est complètement

distancée agricolement (rendements à l’hectare) et industriellement (acier, fonte, houille,

coton…). Pourtant, elle a des avantages dans les industries technologiques (chimie, produits

« hautement élaborés ») ; de plus, son retard se résorbe progressivement au début du XX°.

Les structures du commerce extérieur

Si les trois pays présentent des similitudes, les structures respectives du commerce extérieur

sont différentes : les produits industriels ont une part dans les X moindre en France (63 % en

1913), notamment pour les industries mécaniques. Elle est intermédiaire entre GB et

Allemagne pour le textile et le commerce colonial. Ses points forts sont les automobiles, mais

surtout le luxe et demi-luxe qui sauvent la balance commerciale (en déficit). Ce sont des

produits à travail qualifié et demandés par les pays à revenu élevé ; mais la dépression a

marqué l’industrie, en pénurie de capacités de production. Si l’Allemagne domine

économiquement la France, celle-ci est très interdépendante de l’Angleterre du fait d’une

spécialisation favorable qui compense partiellement son retard dans l’industrialisation.

Les exportations de capitaux et l’équilibre extérieur de l’économie française

La France est la seconde puissance financière mondiale, ce qui compense son déficit

commercial ; ses investissements extérieurs sont surtout de portefeuille => capitalisme rentier

et centrés sur l’Europe (Russie surtout). Ces investissements sont donc peu favorables à

l’économie française (M russes depuis l’Allemagne surtout). Pourtant, les phases de sorties de

capitaux coïncident avec l’expansion, la fortune française à l’étranger croît d’elle-même. La

France supportera donc sans trop de peine la ruine de la guerre de 14.

Des chiffres !

1913, part de dépenses de combustibles dans le prix de revient du ciment : 50 %

1913, part dans le total des exportations

-des produits agroalimentaires : 16 %

-des matières premières : 21 %

-des produits industriels : 63 % (contre 79 % pour la Grande Bretagne)

600 000 établissements industriels en 1906 pour 3,7 millions de salariés dans l’industrie.

Rythmes moyens de croissance annuelle :

-1860-1890 : 0,9 % pour le produit matériel total, 0,8 % pour le produit matériel par habitant,

0,1 % pour le produit agricole ;

-1890-1913 : respectivement 1,8 % , 1,7 % (soit le double) et 0,9 % (9 fois plus !)

1

/

4

100%