trois theatres d`avant-garde

1

TROIS THEATRES D’AVANT-GARDE : MEYERHOLD, FASSBINDER, GRIFFERO

Mémoire de Master 2 de littérature comparée écrit par M. Jérôme Stéphan et dirigé par Mme

Clotilde Thouret

2

A Ramon Griffero, mi gratitud eterna. Quedan los recuerdos, y la esperanza de la victoria.

A Clotilde Thouret, pour m’avoir dirigé avec tant de sympathie. J’ai aimé votre esprit, votre

personnalité. Vos conseils justes. – La liberté approche !

A François Lecercle, pour m’avoir appuyé sans hésitation, sans relâche dans mon projet et

avoir fait que ce voyage au Chili soit possible.

A Joanne Delachair – pour les films que tu feras.

3

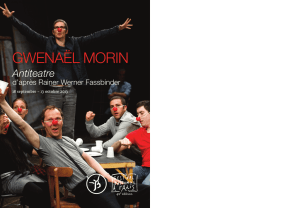

« Je ne jette pas de bombes, je fais des films », Fassbinder.

4

INTRODUCTION GENERALE

« Ce que l’élève doit apprendre est ce que le maître lui apprend. Ce que le spectateur

doit voir est ce que le metteur en scène lui fait voir. Ce qu’il doit ressentir est l’énergie qu’il

lui communique. A cette identité de la cause et de l’effet qui est au cœur de la logique

abrutissante, l’émancipation oppose leur dissociation. C’est le sens du paradoxe du maître

ignorant : l’élève apprend du maître quelque chose que le maître ne sait pas lui-même

1

» :

c’est ainsi que, par cette longue citation, Jacques Rancière entend évoquer « l’émancipation

du spectateur ». Comme l’élève apprend du maître un savoir que ce dernier ignore, le

spectateur a à dégager d’une mise en scène quelque chose d’immatériel, d’invisible qui se

libère et qui est peut-être une simple projection fantasmatique. Néanmoins, la mise en scène

construit, démolit, reconstruit l’univers mental du spectateur, contribue à déplacer ses

conceptions arrêtées et à l’exiler vers ce que Henri Michaux appelait un « lointain intérieur

2

».

C’est sans doute le sens du théâtre tel que Meyerhold l’a transformé au début du siècle, en

s’inspirant des pratiques orientales du Kabuki, en le déracinant, en l’arrachant à la tutelle

aristotélicienne pour le lancer dans l’aventure moderne. Le théâtre d’avant-garde est d’abord

un théâtre qui a donné les pleins pouvoirs au spectateur, qui lui a accordé une pleine liberté :

un théâtre sans cesse en recherche d’un indéterminé.

Meyerhold (1874-1940), Fassbinder (1945-1982) et Ramon Griffero (1954-…) portent

cette liberté du spectateur dans leurs propositions avant-gardistes respectives, tout en faisant

évoluer le sens de l’avant-garde théâtrale elle-même. Dans quelle direction ? Par rapport à

quoi ? Comment ? C’est ce que nous essaierons de déterminer par ce travail.

Si nous avons opté pour le présent sujet c’est pour traduire un double amour. L’amour

pour un pays et l’amour pour un art. Le Chili est un pays merveilleux, un pays du bout du

1

Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, La Fabrique, 2008, p. 20.

2

Titre d’un de ses recueils publié en 1938 chez Gallimard.

5

monde qui a connu son indépendance au XIXe siècle, un pays usurpateur

3

qui s’est étendu sur

les territoires d’autres nations, vite industrialisé, « sur-exploité » (Allende), libéralisé selon la

rigoureuse méthode imposée par la CIA après le coup d’Etat du général Pinochet. Ce qui nous

intéresse ce ne sont pas les guerres de la politique, les impérialismes et la constitution des

grandes coalitions : mais au contraire, nous accordons plus d’importance à la vie des gens et

le Chili est un pays de résistance. Son histoire est contestataire. Sa culture est de gauche. Du

Sud au Nord, les résistances se sont constituées : résistance des Selk’Nam, dans l’Extrême

Sud, Selk’Nam à qui les colonisateurs anglais coupaient les oreilles pour les revendre à la

sauvette une poignée de livres-sterlings

4

, résistance des Mapuches dans la région du Bio-Bio,

Mapuches combattant aujourd’hui encore les grandes multinationales qui ravagent leurs

paysages et empiètent sur leurs terres. Enfin, de La Serena à Arica, le Nord du Chili a connu

des mouvements syndicaux et anarchistes d’une telle envergure que le massacre de l’école de

Santa Maria

5

a transporté ses échos jusqu’à nous, est devenu un symbole de lutte, et d’espoir

dans la lutte.

Aller au Chili, rencontrer Ramon Griffero, réfléchir sur le théâtre d’avant-garde, est le

signe d’un amour profond pour le théâtre : le théâtre qui agite les consciences, qui bouscule

les individus, qui remet en cause le présent sans oublier le passé. Il se trouve que Ramon

Griffero est lié à ces deux auteurs déjà évoqués : Meyerhold et Fassbinder. Dès sa deuxième

pièce, Altazor Equinoxe (1981)

6

, le dramaturge et metteur en scène chilien s’est placé sous

l’égide de Meyerhold et a fait vœu de relancer le grotesque dans son théâtre, de s’inscrire en

tout cas dans une ligne claire : celle des « bouffons

7

», du jeu pur, du théâtre total (c’est-à-dire

organisant la synthèse des arts). En effet, une des citations placées en exergue de sa pièce est

3

Voir le recueil du jeune poète Vicente José Cociña publié en 2009 aux éditions Luciernaga : A partir de y no

también (A partir de plutôt qu’aussi), p. 38 : “Chile que robó a Perú, Chile que robó a Bolivia, Chile que negó a

Argentina, Chile que usurpó Isla de Pascua. De noche sólo quedarán los ladridos de tus perros callejeros”.

« Chili qui a volé le Pérou, Chili qui a volé la Bolivie, Chili qui n’a pas reconnu l’Argentine, Chili qui a usurpé

l’île de Pâques. De nuit ne resteront que les aboiements de tes chiens errants ».

4

Voir pour cela l’excellent roman du musicien et écrivain Patricio Manns intitulé El corazon a contraluz (1996)

et traduit en français sous le titre Cavalier seul, Phébus, 1999.

5

Massacre qui eut lieu à Iquique en 1907 (un an avant la naissance d’Allende) quand l’armée écrasa dans le sang

un conflit social étendu à toute la région du Tarapaca.

6

Texte écrit en français : http://www.griffero.cl/obra2.htm

7

Voir le livre de Florence Dupont : Aristote ou le vampire du théâtre occidental, Aubier, 2007. Livre dans lequel

est revendiqué un « retour des bouffons ».

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

1

/

141

100%