Thème 2 (ECO) : Mondialisation, finance internationale et

1

Thème 2 (ECO) : Mondialisation, finance internationale et intégration européenne.

Chapitre 2 : Comment s’opère le financement de l’économie mondiale ?

Objectifs pédagogiques :

Ce chapitre porte donc directement sur la finance internationale. Cette dimension financière vient di-

rectement compléter le chapitre précédent, centré sur les échanges de biens et services.

Ce chapitre est doit permettre de comprendre des mécanismes parfois abstraits sur les mouvements

de capitaux et d’appréhender de manière économique et rigoureuse des phénomènes très médiatiques,

comme les bulles spéculatives. Il s’agit d’analyser aussi bien le marché des changes que celui des titres fi-

nanciers, en passant par le lien avec l’économie réelle ou les indicateurs économiques, sans oublier les dé-

terminants des mouvements de capitaux.

Dans un premier temps, il faudra d’étudier les indicateurs des flux financiers, à savoir la balance des

paiements et les taux de change. Ensuite, il s’agira d’analyser le marché des changes ; il est beaucoup plus

analytique et fait le lien entre les taux de change et l’économie réelle puis d’étudier plus précisément les

marchés financiers. Enfin, le dernier point sera centré sur une notion importante et complexe du programme,

la spéculation.

Plan :

I. Structure et analyse de la balance des paiements.

A. Principes et construction de la balance des paiements.

Doc.1 et doc.2 p96 ; doc.3 et doc.4 p97

B. Analyse de la balance des paiements.

II. Le marché des changes.

A. Le fonctionnement du marché des changes.

Doc.1 et doc.2 p98 ; doc.3 p99

B. Les déterminants du taux de change.

Doc.4 p99 ; doc.1 et doc.2 p100 ; doc3 et doc.4 p101

C. Les conséquences des variations du taux de change.

Doc.2 p102 ; doc.3 et doc.4 p103

III. Les mouvements internationaux de capitaux.

A. L’essor des flux internationaux de capitaux.

Doc.1 et doc.2 p104 ; doc.3 et doc.4 p105 ; doc.1 et doc.2 p106 ; doc.3 et doc.4 p107

B. Les conséquences : spéculation et crise financière.

Doc.1 et doc.2 p108 ; doc.3 et doc.4 p109 ; doc.1 et doc.2 p110 ; doc.3 et doc.4 p111

2

L’essor du commerce international implique nécessairement un financement des échanges. En effet,

dès qu’un agent économique réalise un échange avec l’étranger, celui-ci nécessite en contrepartie un règle-

ment monétaire. Ce règlement pose donc la question de l’échange et de la détention de devises (devise :

monnaie détenue par des non-résidents, c'est-à-dire une monnaie étrangère) ; mais aussi des relations entre

les pays et de leur capacité à financer leurs échanges. Il est donc important de s’intéresser aux flux interna-

tionaux de capitaux et à leur importance aujourd’hui.

Dans un premier temps, nous devons donc nous intéresser à un document qui permet de retercer les

flux d’échange entre les pays : la balance des paiements.

I. Structure et analyse de la balance des paiements.

A. Principes et construction de la balance des paiements.

Remarque : Ne pas oublier de lire le document polycopié sur la balance des paiements.

La balance des paiements est un document comptable établi par la banque centrale (En France, la

Banque de France) selon les conventions élaborées par le Fonds Monétaire International (FMI), la balance

des paiements enregistre toutes les transactions économiques et financières réalisées au cours d’une année

entre un territoire et le reste du monde, autrement dit entre résidents sur ce territoire et non-résidents. La

balance des paiements enregistre des flux et non des stocks. Les résidents sont les personnes physiques ou

morales dont l'activité principale a lieu sur le territoire national ; être résident ne signifie donc pas détenir la

nationalité du pays dans lequel on réside. Par exemple, une usine de production installée en France sera con-

sidérée comme résidente même si son siège social se situe en dehors du territoire français, ce qui aura pour

conséquence de considérer ses ventes à l’extérieur comme des exportations. De même, les usines Renault

installées en Roumanie (Dacia) seront non résidentes pour la balance des paiements.

La balance des paiements retrace des flux et non des stocks et l’enregistrement s’effectue selon le

principe comptable de la partie double, ce qui signifie que toute opération inscrite en crédit (signe + dans

une présentation en colonne) a sa contrepartie inscrite en débit (signe -). Ceci reflète le fait que tout échange

réel présente une contrepartie sous forme d’une transaction monétaire immédiate ou à venir, qui modifie les

avoirs de réserves et engagements du pays vis-à-vis de l’extérieur. Du fait de cette double inscription, le

total des crédits est toujours égal au total des débits, ce qui justifie le terme de « balance ». Toutefois, pour

une même opération, les inscriptions au débit et au crédit sont réalisées à partir de sources différentes et ne

sont pas nécessairement réalisées au même moment : une importation de marchandises faisant l’objet d’un

règlement au comptant sera recensée par les statistiques douanières pour la livraison (inscription du montant

au débit ou avec un signe - dans la balance des paiements) et par les renseignements bancaires pour le rè-

glement (inscription au crédit ou avec un signe +).

La balance des paiements comporte trois comptes, constitués chacun de plusieurs rubriques corres-

pondant aux différents types d’opérations réalisées ainsi qu’une rubrique « erreurs et omissions ». Les trois

comptes sont le compte des transactions courantes, le compte de capital et le compte financier ; pour chacun

d’eux, on peut calculer un solde. La rubrique « erreurs et omissions » assure l’ajustement exact entre total

des débits et total des crédits et permet de tenir compte des imperfections dans les mesures.

3

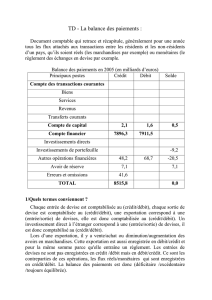

Balance des paiements et balances ou comptes intermédiaires

Le compte des transactions courantes.

Ce compte enregistre les opérations portant sur des biens (exportations/importations de marchan-

dises), les opérations portant sur des services (exportations/ importations de services : assurance, transports,

services aux entreprises, services de communication, voyages,…), les opérations portant sur des revenus

(flux entrants et flux sortants de revenus primaires : salaires, intérêts, dividendes), les transferts courants

(publics et privés : transferts de fonds des travailleurs migrants, aides des administrations publiques, dons,

transferts financiers à destination d’organisations internationales). Par convention, dans le compte des tran-

sactions courantes, qui enregistre des opérations réelles, les opérations qui se traduisent par une recette (ex-

portations de biens et services, entrées de revenus) sont inscrites au crédit (signe +) et celles qui se traduisent

par une dépense sont inscrites au débit (signe -).

Le compte de capital.

Dans le compte de capital sont enregistrés les transferts en capital (aides à l’investissement, dons et

remises de dette à des pays en développement par exemple) ainsi que les achats ou ventes d’actifs non finan-

ciers non produits (brevets, droits d'auteur, franchises par exemple). Comme pour les transactions courantes,

les opérations qui se traduisent par une recette sont inscrites au crédit (signe +) et celles qui se traduisent par

une dépense sont inscrites au débit (signe -).

Le compte financier.

Toute opération courante ou de capital a une contrepartie financière et cette contrepartie est enregis-

trée avec un signe opposé dans le compte financier. Celui-ci présente quatre rubriques : les quatre premières

correspondent à des opérations financières réalisées par des agents non bancaires, le cinquième correspond à

la variation des réserves détenues par le système bancaire, dont la banque centrale.

Les opérations financières réalisées par les agents non bancaires comportent :

4

- Les investissements directs.

- Les investissements de portefeuille.

- Les « autres investissements » (créances/dettes commerciales, prêts/emprunts internationaux).

- Les produits dérivés

La distinction entre investissements directs à l'étranger (IDE) et investissements de portefeuille a

pour but de différencier les motivations supposées présider aux transferts de capitaux: les investissements

directs à l'étranger correspondent à des investissements au sens de l'analyse économique, c’est-à-dire qu’ils

ont pour objectif de financer une production, tandis que les investissements de portefeuille sont des place-

ments - le vocabulaire de la finance parle ici d’investissement, quand bien même l’objectif de l’agent qui

achète des titres financiers est de placer son argent plutôt que d’acquérir des biens destinés à produire -.

D’un point de vue comptable, on considère que l’achat d’actions d’une entreprise non résidente constitue un

IDE lorsque la part du capital détenue est suffisante pour en détenir le contrôle ; cependant, les conventions

diffèrent d’un pays à l’autre : le pourcentage du capital détenu pour exercer un contrôle significatif est de 10

% d'après la France ou les États-Unis qui suivent les recommandations de l'OCDE et du FMI ; pour l'Alle-

magne et le Royaume-Uni, il faut un taux de contrôle de 20 % pour que l’opération soit enregistrée en IDE

et non en investissement de portefeuille. En d’autres termes, les IDE répondent à une logique productive

alors que les investissements de portefeuille répondent à une logique financière.

Dans les « autres investissements », on distingue les avoirs, qui sont les prêts pour lesquels les rési-

dents sont débiteurs vis-à-vis de l’extérieur, et les engagements pour lesquels au contraire ils sont créanciers.

Les produits financiers dérivés et structurés sont des titres financiers dont la valeur dépend d’un autre

actif ; par exemple, de l’évolution du cours d’une devise s’il y a une option sur le cours du change.

- Les « avoirs de réserves » :

Ils sont relatifs aux transactions concernant les avoirs détenus par le système bancaire, dont la banque

centrale ; ils correspondent à ce qu’on appelle également « réserves de changes ». C’est l’inscription de cette

variation des avoirs de réserves dans la balance des paiements qui permet d’en assurer l’équilibre comptable,

la variation des avoirs de réserve pouvant dès lors être assimilée au « solde de la balance des paiements ».

C’est ainsi que, si les opérations enregistrées dans la balance des paiements ont conduit à une augmentation

des avoirs de réserves détenus par le système bancaire (balance des paiements excédentaire), la variation des

avoirs de réserves est inscrite au débit (signe –). A l’inverse, si la variation des avoirs de réserve apparaît au

crédit (signe +), cela signifie que les avoirs de réserves détenus par le système bancaire ont diminué au cours

de la période (déficit de la balance des paiements).

Documents :

5

Selon la Banque de France, en 2011, le déficit courant se creuse par rapport à 2010, à 39 Md€ (soit

1,9 % du PIB) sous l’effet d’une nouvelle détérioration du déficit des échanges de biens malgré une hausse

de l’excédent des services et des revenus.

Le compte financier a dégagé un apport net de capitaux de 58 Md€ provenant en partie d’une aug-

mentation des entrées de capitaux dues aux investissements de portefeuille. Les investissements directs dé-

gagent des sorties nettes de 35 Md€.

La position extérieure de la France s’établit à -320 Md€ en valeur de marché, soit -15,9% du PIB.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%