Télécharger ceci

RSCA N° 3

3ème Semestre : Service de Médecine Interne du Pr PAPO, Hôpital Bichat :

Le Patient et Le médecin face à la fin de vie

Mon stage de Médecine Interne est déjà bien entamé quand je reçois dans le service Mme M , 64 ans,

hospitalisée à la demande de son médecin traitant pour dyspnée sévère évoluant depuis 15 jours déjà.

Quand je la rencontre, la patiente est effectivement polypnéique à 30/min, apyrétique, saturant à 92% sous

2L d’oxygène. Elle est manifestement très gênée pour respirer, présente des signes de lutte à type de tirage sus

claviculaire, balancement thoraco-abdominal, conservant tout de même une bonne hémodynamique, sans

cyanose. L’interrogatoire est difficile, la patiente semble épuisée.

Je décide donc de chercher dans les archives informatisées de l’hôpital.

La patiente est effectivement connue du service et présente pour principaux antécédents :

Un cancer du sein opéré en 1990, histologie te traitements non connus

Un syndrome dépressif ayant nécessité plusieurs hospitalisations en psychiatrie, dans un contexte de

sevrage de toxicomanie à l’héroïne

Cirrhose Child A d’origine alcoolique

BPCO post tabagique avec trouble ventilatoire obstructif modéré (tabac actif 80 PA)

Un cancer pulmonaire à petites cellules compliqué d’un SIADH sévère et de métastases ganglionnaires et

osseuses, découvert en novembre 2011. Elle avait bénéficié de 6 cures de chimiothérapie par

Carboplatine® et Etoposide®, associées à une radiothérapie cérébrale prophylactique. Le dernier bilan,

réalisé en juillet 2012, révèle une disparition quasi-totale de l’infiltration médiastin hilaire, des

adénopathies et l’absence de nouvelle lésion osseuse.

Je comprends très vite que la patiente est très probablement en train de rechuter de son cancer. J’instaure un

traitement à visée symptomatique comprenant oxygénothérapie, aérosols rapprochés et kinésithérapie

respiratoire. Je mets aussi la patiente sous bi antibiothérapie par Rocéphine® Rovamycine® après avoir

effectué tous les prélèvements et demande en urgence quelques examens complémentaires afin de pouvoir

poser rapidement un diagnostic précis.

L’antigénurie pneumocoque est positive.

L’angioscanner thoracique ne tarde pas à confirmer ma crainte, décrivant :

Un volumineux syndrome tumoral médiastinohilaire droit,

une importante raréfaction vasculaire du lobe moyen

une obstruction quasi complète de la bronche droite

une atélectasie complète du lobe supérieur droit.

Une infection de la pyramide basale droite.

Nous y sommes : non seulement la patiente souffre d’une pneumopathie décompensant sa BPCO mais elle

s’asphyxie à cause du cancer qui obstrue progressivement la bronche souche droite.

S’ensuit l’annonce de la rechute, de l’évolution inexorable du cancer, de son avancée rapide et fatale. J’ai

beaucoup progressé dans l’annonce pendant le stage, beaucoup appris en écoutant mes séniors, mais c’est à

chaque fois différent, à chaque fois le sentiment de faire basculer une vie, de faire aveu d’échec et

d’impuissance.

Dès le lendemain, les choses s’accélèrent : la patiente est polypnéique à 45/min, tellement dyspnéique qu’on

l’entend lutter du bout du couloir. Elle est accrochée aux barrières du lit pour respirer, les yeux exorbités,

reflétant la lutte contre l’asphyxie. Horrifiée, j’insiste auprès de mon sénior pour la mettre sous morphine,

jouant à la fois sur l’effet antalgique et dépresseur respiratoire. La patiente va être apaisée 48h, avant de se

retrouver une fois de plus au bord de l’arrêt respiratoire, luttant de toutes ses forces pour prendre de l’air. La

voir se débattre ainsi est insoutenable. Mon sénior évoque alors gravement la possibilité de faire appel à la

sédation terminale. Quand on pose simplement la question à la patiente « voulez-vous que l’on essaie de vous

soulager mieux, au risque de vous plonger dans le coma ? », la patiente fera non de la tête, trop dyspnéique

pour répondre. L’équipe de soins palliatifs est consultée pour prendre en charge au mieux la patiente. Elle sera

mise sous Hypnovel® et luttera ainsi pour trouver son air pendant 15 jours.

La prise en charge de cette patiente aura été pour moi très difficile, tant sur le plan thérapeutique pur (peur

d’utiliser trop de morphine, peur des effets secondaires, peur de ne pas assez soulager) que sur le plan de la

relation médecin malade. J’étais l’interne référent de cette patiente, et donc par conséquent une oreille

privilégiée, se devant d’être à l’écoute du ressenti de ma patiente, de sa gêne respiratoire mais aussi de sa peur

de la mort, ses doutes, ses regrets et ce plusieurs fois par jour, puisque son état nécessitait une surveillance

rapprochée…Très difficile pour moi de prendre de la distance, de ne pas sentir grandir en moi une forme de

« sentiment maternel » qui m’aura poussée souvent à solliciter mon chef afin d’augmenter les doses de

morphine et d’hypnovel pour la soulager et me soulager moi-même, il faut bien l’avouer. J’étais de garde

lorsque j’ai été appelée pour constater son décès : j’ai alors éprouvé un soulagement coupable mais aussi une

certaine fierté à l’avoir accompagnée jusqu’au bout, en veillant en permanence à des soins mesurés, approuvés

collégialement. Peut-être avais-je réussi à l’accompagner dans sa fin de vie, au plus près de ses volontés, dans

le cadre légal autorisé.

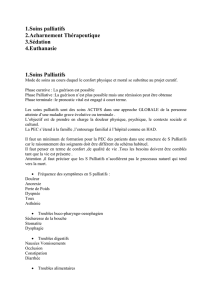

Les soins palliatifs : définition et principes clés

La sédation terminale : définition, champs d’application.

La mort à domicile, quel rôle pour le médecin traitant ?

Les soins de confort et la fin de vie : quelle limite entre confort et acharnement ?

SOINS PALLIATIFS et Principes clés :

Définition des soins palliatifs (1999)

Article 1er de la loi n°99-477 – Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe

interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique,

à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.

Les directives anticipées (loi Léonetti, 2005) :

Il s’agit d’instructions que donne par avance une personne

consciente, sur la conduite à tenir au cas où elle serait dans

l’incapacité d’exprimer sa volonté. Valables pour une durée de

trois ans, elles sont modifiables et révocables librement à tout

moment.

Les directives anticipées doivent être facilement accessibles pour

le médecin qui devra en tenir compte.

Elles peuvent être conservées en plusieurs exemplaires à

différents endroits :

par l’auteur lui-même, la personne de confiance, un membre de la famille ou un proche.

dans le dossier médical du médecin libéral (médecin traitant ou autre médecin), dans le dossier

médical de l’hôpital. Si les directives anticipées ne sont pas conservées dans un dossier médical, il est

obligatoire d’indiquer dans ce dossier leur existence et les coordonnées de la personne qui les détient.

Lorsqu’un médecin envisage une limitation ou un arrêt de traitement, il doit vérifier si la personne concernée a

écrit des directives anticipées en consultant le dossier médical en sa possession, le service d’admission de

l’hôpital, la personne de confiance, la famille, les proches, le médecin traitant ou le médecin qui a adressé la

personne à l’hôpital.

La personne de confiance :

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une

personne de confiance. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade

n’en dispose autrement.

Selon la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,

"Art. L1111-6 – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le

médecin traitant, et qui sera consultée au cas où la personne elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de

recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le

malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de

l’aider dans ses décisions."

La personne de confiance

Peut être désignée par toute personne majeure bénéficiaire de soins qui n’est pas sous tutelle. La

désignation de la personne de confiance n’est pas une obligation mais un droit pour le patient.

Peut être n’importe qui. La personne sollicitée peut refuser ce rôle.

La désignation doit se faire par écrit, un papier libre suffit.

La loi du 4 mars 2002 (art L.1111-4) prévoit que (si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté) : « aucune

intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de

confiance prévue à l’article L 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un des proches ait été consulté ».

a un rôle consultatif (et non décisionnel) quand le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et de

recevoir l’information nécessaire. Cela ne comprend pas les situations où le malade a des difficultés de

communication ou d’expression pour lesquelles il y a une obligation déontologique de tout mettre en œuvre

pour que les personnes concernées puissent exprimer leur volonté.

L’avis de la personne de confiance doit être pris en compte par les professionnels de santé mais ne

leur est pas opposable. La personne de confiance ne peut décider à la place de l’intéressé. Elle n’est pas

titulaire du droit d’être informée sur l’état de santé du patient, ni ne dispose d’un droit d’accès à ses

informations de santé (dossier médical). La personne de confiance a un rôle d’accompagnement du malade

dans ses démarches et entretiens médicaux pour l’aider dans ses décisions.

La personne de confiance constitue par principe une dérogation au secret professionnel en prévoyant

explicitement sa présence aux entretiens médicaux. Le médecin ne peut donc pas refuser la présence de la

personne de confiance sur cette base.

Ma patiente, bien qu’en situation palliative dès la découverte de son cancer pulmonaire métastatique, n’avait

jamais bénéficié de ce type d’information. Nous ne disposions donc d’aucune directive anticipée, ni de

personne de confiance. Nous avons de principe désigné son fils, famille la plus proche. Ce n’est que plus tard

que j’entendrai les propos de ma patiente à propos de son fils : « ce salaud, il m’a battue toute ma vie ».

Etait-elle délirante car trop hypercapnique ou se livrait-elle à des confessions pré mortem ?

Cet exemple illustre à quel point l’équipe soignante prend trop souvent de décisions qui lui paraissent

« logiques » et pourtant se trompe…

De tels dispositifs servent à mettre des garde-fous et laisser l’individu s’entourer de personnes choisies, qu’il

estime bienveillantes à son égard. Il est important de s’en saisir.

LA SEDATION TERMINALE

« La sédation est la recherche, par des moyens médicamenteux, d’une diminution de la vigilance, pouvant aller

jusqu’à la perte de conscience. Son but est de diminuer ou de faire disparaître la perception d’une situation

vécue comme insupportable par le patient, alors que tous les moyens disponibles et adaptés à cette situation

ont pu lui être proposés et/ou mis en œuvre sans permettre d’obtenir le soulagement escompté.»

« La sédation est une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu’à la perte de conscience qui peut être

appliquée de façon intermittente, transitoire ou continue. »

Depuis le 22 avril 2005, la France bénéficie de la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite loi

Léonetti. Cette loi, votée dans le contexte très médiatisé en France de "l’affaire Humbert", a pour but de

renforcer les droits des malades en leur reconnaissant des droits spécifiques dans la situation de fin de vie.

L’article 223 aborde la question du soulagement d’une souffrance extrême:

« Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale

d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir

pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade sans préjudice des dispositions du

quatrième alinéa de l’article L.1111-224, la personne de confiance visée à l’article L.1111-625, la famille ou, à

défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical ».

Ainsi, la législation française, en évoquant le principe du double-effet, admet qu’une sédation puisse avoir

pour effet d’abréger la vie mais uniquement à titre d’effet secondaire.

La théorie du double effet

La théorie du double effet (TDE) est classiquement proposée pour résoudre le conflit éthique engendré par la

crainte d’une possible anticipation du décès du patient bénéficiant d’une sédation en fin de vie.

Dans le cas de la sédation primaire (sédation entreprise avec des médicaments n’ayant pas fait la preuve

de leur action sur la souffrance sous-jacente ; la diminution du niveau de conscience étant recherchée

comme moyen de traiter les symptômes), le bon effet est le soulagement de symptômes réfractaires

présentés par le patient, qu’ils soient d’ordre physique, ou, avec certaines réserves, d’ordre

psychologique. Le mauvais effet provoqué par la sédation est la possible anticipation du décès du patient.

La TDE affirme qu’on pourra accomplir un acte provoquant un effet bon, voulu, et un effet mauvais, prévisible

mais non souhaité, si quatre conditions sont, simultanément, respectées.

Ces conditions sont quatre points de vérification [3] de la rectitude de l’intention et permettent de s’assurer

que l’effet mauvais soit non voulu par le sujet posant l’acte :

1. L’acte posé doit être bon en lui-même ou au moins moralement indifférent et ordonné à une

finalité bonne. En négatif, il faut que l’action ne soit pas intrinsèquement mauvaise ou prohibée.

2. L’action doit être entreprise uniquement dans le but d’entraîner le bon effet, le mauvais effet ne

devant être qu’un effet collatéral non désiré.

3. Le mauvais effet ne doit jamais être un moyen d’atteindre le bon effet, autrement dit, on peut

atteindre le bon effet sans passer obligatoirement par le mauvais effet.

4. L’effet mauvais doit être risqué pour une raison proportionnellement grave. Ce critère est le

critère de la juste proportion entre l’effet bon, directement voulu, et l’effet mauvais qui sera

provoqué

La TDE permet de dire qu’il n’est pas contraire à l’éthique de courir le risque potentiel d’anticiper le décès du

patient en mettant en œuvre une thérapeutique visant à le soulager.

La sédation respecte les quatre critères du PDE :

1. L’acte en lui-même, c’est-à-dire la volonté de soulager le patient en fin de vie atteint de symptômes

réfractaires, par l’administration de produits sédatifs, est un acte que rien ne semble interdire tant au

plan éthique que légal.

2. Si l’intention du médecin pratiquant la sédation est de soulager le patient, et uniquement de soulager

le patient, alors le deuxième critère est respecté.

3. Même si le mauvais effet (à savoir l’anticipation de la mort du patient) disparaît, le but recherché (le

soulagement du patient) n’en est pas moins atteint : la mort du patient n’est donc pas un moyen de

parvenir à son soulagement.

4. Il est plus délicat de définir s’il existe un motif proportionnellement grave de poser l’acte pouvant

entraîner un effet mauvais. Le soulagement de la douleur ou de toute forme de souffrance est

cependant un des impératifs premiers des médecins.

Le code de déontologie affirme dans son article 37 qu’« en toutes circonstances, le médecin doit

s’efforcer de soulager les souffrances de son malade ».

La sédation pour détresse en phase terminale n’étant, par définition, destinée qu’à des patients en

phase terminale, la mort peut être anticipée de quelques heures ou jours, mais elle n’est toujours

qu’anticipée. Le soulagement de la douleur des patients en fin de vie est donc un motif

proportionnellement grave en comparaison du risque d’anticiper la mort.

Dans le cas de ma patiente :

Dans le dossier médical était rigoureusement consigné l’état de la patiente (plan psychologique, confort,

douleur, dyspnée) et les changements thérapeutiques effectués en fonction. Elle était sous Morphine® et

Hypnovel® et restait malgré de fortes doses, angoissée et dyspnéique.

La question de la sédation terminale a pu être abordée avec la patiente elle-même après avoir été discutée et

validée avec l’équipe mobile des soins palliatifs devant la présence de symptômes réfractaires. A ma grande

surprise, la patiente a refusé net la proposition d’être soulagée devant le risque d’être sédatée et mise dans un

état de coma dont elle ne pourrait possiblement jamais se réveiller. Son refus m’a profondément marqué :

peut-être que la dyspnée dont elle souffrait, insoutenable à mes yeux, était supportable pour elle ; peut-être

que le désir de vivre était plus fort, peu importait le prix... Cette situation montre bien à quel point le

questionnement et la démarche de réflexion importent : le médecin doit se questionner sur le bien-fondé de sa

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%