EDITORIAL – Cahiers de géopolitique On parle beaucoup de

EDITORIAL – Cahiers de géopolitique

On parle beaucoup de culture. Dans les civilisations avancées, cela est en passe de

devenir la préoccupation principale. Mais l’accumulation culturelle en soi ne mène à rien.

Ce qui nous manque –au-delà de toutes les «déstructurations», au-delà de tous les

«post-modernismes»– c’est un nouveau contexte global: l’horizon d’un monde. C’est

dans cette aire de recherche-là (très ouverte, non encore définie) que se place la

géopoétique.

Les premiers pas de la grande piste géopoétique, du moins les premiers reconnus et

proclamés comme tels, remontent à 1979. Cette année-là, dans un petit texte, paru dans

une petite collection, Qui Vive, j’écrivais : «Automne 1979. Je voyage à travers les

Laurentides, le long de la côte Nord du Saint-Laurent, en route pour le grand espace

blanc du Labrador. Une nouvelle notion en tête: celle de géopoétique. L’idée qu’il faut

sortir du texte historique et littéraire pour retrouver une poésie de plein vent où

l’intelligence (intelligence incarnée) coule comme une rivière. Qui vive ? Oui, c’est la

question. Ou peut-être est-ce plutôt un appel. Un appel qui vous attire au-dehors.

Toujours plus loin au-dehors. Jusqu’à n’être plus cette personne trop connue, mais une

voix, une grande voix anonyme venant du large, disant les dix mille choses d’un monde

nouveau. Il faut bien que cela commence quelque part. Peut-être ici, et maintenant...»

Il s’agissait donc bien, dans un premier temps (et il faut toujours revenir aux «premiers

temps»), de voyage. Mais d’un voyage bien particulier, avec des exigences bien

particulières: pas seulement compte rendu de déplacement, mais aussi itinéraire

intellectuel, fondé sur une conception nouvelle de la nature des choses. Il fallait du blanc,

du vide (un vide plein de vagues!), il fallait un langage qui sorte des ornières, un esprit

qui sorte des manèges, un style saltatoire. Quand Doughty, un des plus grands

«écrivains voyageurs» que je connaisse, auteur d’Arabia Deserta (qu’il faut lire en entier,

non pas, ou non pas seulement, dans les versions abrégées qui circulent), jette, vers la

fin de sa vie, un regard sur les multiples chemins parcourus, il déclare sans ambiguïté

qu’il a toujours voyagé en vue d’une poétique.

Entendons-nous, et insistons là-dessus, pour que la situation soit claire. Il ne s’agit pas

ici d’une défense de la poésie. Telle qu ‘elle se pratique la plupart du temps, ce n’est pas

dans la poésie que l’on trouve la poétique dont il est question. J’en ai, pour ma part,

trouvé beaucoup plus d’éléments là où l’on s’y attend le moins: dans des études de

géologie, de physique, de botanique, mais plus encore dans des textes qui sortent de

toutes les catégories, de toutes les disciplines, et qui portent difficilement un nom –je

pense, par exemple, au Protogaia de Leibniz.

Je me rappelle encore ce que je lisais, au début des années 60, dans le Grand Recueil de

Francis Ponge: «L’espoir est donc dans une poésie par laquelle le monde envahisse à ce

point l’esprit de l’homme qu’il en perde à peu près la parole, puis réinvente un jargon...

Les poètes n’ont aucunement à s’occuper de leurs relations humaines, mais à s’enfoncer

dans le trente-sixième dessous... Ils sont les ambassadeurs du monde muet. Comme

tels... ils balbutient, ils murmurent, ils s’enfoncent dans la nuit du logos –jusqu’à ce

qu’enfin ils se retrouvent au niveau des RACINES, où se confondent les choses et les

formulations. Voilà pourquoi, malgré qu’on en ait, la poésie a beaucoup plus d’importance

qu’aucun autre art, qu’aucune autre science. Voilà aussi pourquoi la véritable poésie n’a

rien à voir avec ce qu’on trouve actuellement dans les collections poétiques. Elle est ce

qui ne se donne pas pour poésie. Elle est dans les brouillons acharnés de quelques

maniaques de la nouvelle étreinte.»

Je pouvais, et je peux, ne pas être totalement d’accord avec certaines de ces formules.

Je pouvais, et je peux, penser que la poétique de Ponge elle-même laisse encore

beaucoup à désirer. Mais le sens général de ses remarques me convenait, me convient

toujours, parfaitement. La géopoétique y reconnaît une de ses sources, une de ses

confirmations. Et elle en a trouvé d’autres chez Roger Caillois («ce serait l’amoindrir que

de faire de la poésie uniquement un luxe ou une fantaisie de la seule espèce humaine»),

chez Saint-John Perse («la grande écriture des choses»), chez beaucoup d’autres esprits

éparpillés dans l’espace et dans le temps. Il est bien évident qu’un concept de ce genre

ne s’invente pas ex nihilo. Il est fondé sur une re-connaissance, il révèle des éléments

non encore reconnus, il en fait la synthèse, ou plutôt il en dégage une cohérence

ouverte, en vue d’un monde.

Un monde, c’est ce qui émerge du rapport entre l’homme et la terre. Quand ce rapport

est sensible, intelligent, complexe, le monde est monde au sens profond du mot: un bel

espace où vivre pleinement. Quand ce rapport est simpliste et sot, le monde est inepte,

voire immonde, et tout discours «culturel» est superfétatoire. À regarder autour de soi

aujourd’hui, c’est bien l’impression que l’on peut avoir. À tel point que l’on peut se

demander parfois si cela vaut vraiment la peine de faire, publiquement, quoi que ce soit.

«Un sommeil bien ivre sur la grève», disait, déjà, Rimbaud. Et Hölderlin: «Pourquoi être

poète en un temps de manque?» En mettant les choses au pire, disons qu’avec les

Cahiers de Géopoétique, avec l’Institut de Géopoétique, qui regroupe des individus de

tous bords, de tous pays, qui pensent à peu près selon les lignes que je viens d’indiquer,

il s’agit, au minimum, d’un baroud d’honneur.

Mais, au maximum, il pourrait s’agir vraiment d’un «nouveau monde». Car autant la

scène socioculturelle générale est de plus en plus frappée d’indigence, autant, dans des

domaines retirés, à partir de silences prolongés, se sont élaborés des travaux et des

compositions qui bouleversent complètement les idées reçues, brisent totalement les

comportements convenus, ouvrent des perspectives inouïes. Le but des Cahiers, et de

l’Institut, tout en présentant des analogies ou des préfigurations surgies ici et là, est de

rassembler ces travaux et, grâce à eux, d’ouvrir un nouvel espace culturel, à côté duquel

t’autre apparaîtra de plus en plus comme une triste et sinistre caricature : la lie de

l’histoire.

Essayons autre chose.

Pour ces Cahiers, j’ai fait appel à des gens, artistes, écrivains ou scientifiques, parfois

artistes, écrivains et scientifiques, dont les travaux me semblaient tourner, d’une

manière ou d’une autre, autour de l’idée que je me fais de la géopoétique. Certains

textes me semblent plus près du vif du propos que d’autres. L’essentiel, pour le moment,

c’est que l’on sente une émergence, et la possibilité d’une convergence.

Il nous manque encore la poétique d’une nouvelle politique (j’entends, organisation

générale). A la sortie de 1989, souvenir de la Révolution oblige, on a tenté quelques

formulations. Edgar Morin parlait d’un «patriotisme terrestre», Michel Serres d’un

«contrat naturel». Ces deux formules sont bien trouvées, mais sont encore trop liées à

des systèmes périmés. Il ne peut s’agir ni de «patriotisme», ni de «contrat». Pensons

plutôt, pour commencer vraiment, en termes de cartographie (coordonnées de l’espace,

relevé des lieux, écriture des territoires). Après tout, la première formulation des droits

de l’homme (qu’il s’agit maintenant, non pas d’encenser ni d’écraser, mais de resituer)

ne date pas de 1789, mais de 1215. Je pense à la fameuse Magna Carta.

L’ambition des Cahiers de Géopoétique est de dresser, d’un point de vue qui ne soit pas

seulement celui de l’Homme, une magna mundi carta : une grande carte, une grande

charte du monde.

On verra.

Kenneth White

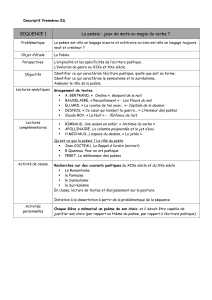

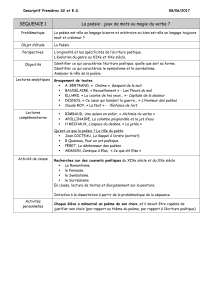

Considérations premières

A propos de culture

La culture est certainement la question primordiale de nos sociétés. On en parle beaucoup, mais la

plupart des discours sonnent creux et l’action socioculturelle manque de profondeur et de cohérence.

Pour introduire ce sujet et essayer de déblayer le terrain, je proposerai une définition plus aiguë, plus

essentielle de la notion de culture, et je ferai un tour d’horizon des grandes cultures connues de

l’histoire afin de voir ce qui a constitué leur dynamique.

Dans un deuxième temps, j’esquisserai une analyse, étape par étape, de la civilisation occidentale,

depuis ses débuts avec la philosophie grecque jusqu’à la crise actuelle. Aujourd’hui, nous nous situons

en fait au bout de ce que j’aime appeler «l’autoroute de l’Occident», qui fonce vers les catastrophes et

s’enfonce dans la platitude, avec son charroi de désarroi et de confusion. Mais, dès le XIXe siècle,

certains esprits commençaient à quitter cette «autoroute». On peut voir se dessiner dans leur travail

un autre champ. Là se situent les prémices de ce que j’appelle la géopoétique.

Dans un troisième temps, j’évoquerai ce champ à l’aide d’une triple approche – scientifique,

philosophique, poétique – afin de mieux percevoir la pluralité de la démarche géopoétique, afin de

mieux ressentir ce que ce projet a d’essentiel et de fécondant, et qui retient mon attention depuis

plusieurs années. Pour mieux y arriver, commençons donc par faire un peu de nettoyage sémantique.

Le mot «culture» manque souvent de précision et d’énergie. Pour y voir plus clair, je propose d’établir

une distinction entre trois termes: la culture, une culture, de la culture.

La culture (au sens général), c’est la manière dont l’être humain se conçoit, se travaille et se dirige.

Ces trois aspects forment un ensemble indissociable car, si la culture offre une vision de l’homme, une

conception de ce qu’est un être humain, elle insiste également sur ce que l’homme pourrait être en

fonction d’une direction, d’un idéal à atteindre. Selon moi, la culture devrait favoriser le travail sur soi

et aider l’être humain à exprimer ce qu’il peut avoir de meilleur.

Une culture, par contre, offre un ensemble de motifs et de motivations, une vue et une vie d’ensemble,

telles que les connaissaient, par exemple, le Moyen Âge, la cité grecque, une tribu paléolithique. Je

reviendrai sur ces exemples et sur cette définition d’une culture, qui sera notre point de départ.

Mais j’aimerais d’abord insister sur une évidence. Aujourd’hui, nous ne pouvons guère prétendre à une

culture dans le sens que je viens d’indiquer. Ce que nous avons, c’est de la culture, et même beaucoup

–certains diront beaucoup trop!– où l’on trouve le meilleur –à condition d’avoir de bons yeux!– et le

pire, mais surtout un étalage massif de médiocrité. Face à cette accumulation, il est bien dif€cile de se

frayer un chemin. Pour peu que nous soyons naïfs, la production actuelle est telle que nous pouvons

facilement en arriver à gober tout et n’importe quoi! Hier, on faisait encore quelques distinctions, par

exemple entre culture d’élite et culture de masse, même si on n’avait de choix, en fait, qu’entre une

sophistication creuse et une vulgarité crasse. Par les temps qui courent, on ne fait plus du tout de

distinctions. Tous les critères se sont dissous. Tout vaut tout et le jugement de valeur est tabou. Tout

au plus, ce que nous pouvons trouver, c’est du «goût» –souvent peu développé, au niveau des

sucettes– et des engouements successifs, à la petite semaine, selon l’excitation du moment, d’une

mode ou d’un concours. Et la roue tourne sur un axe bien huilé par l’industrie pseudo-culturelle.

Je comprends le dégoût de certains et leur désintérêt total pour cette foire. La crise du livre que nous

connaissons aujourd’hui est sans aucun doute une réaction de rejet qu’éprouvent les gens face à cette

machine économique qui produit beaucoup trop de non-livres. Cette attitude me paraît un bon terrain.

Un certain nihilisme me semble profitable parce que c’est peut-être à partir de cette base-là qu’on peut

recommencer à penser, à parler sérieusement et gaiement de culture. Les temps sont peut-être mûrs à

la fois pour une analyse culturelle en profondeur, pour une «culturanalyse» –plus troublante qu’une

psychanalyse– et pour une revivification, en vue d’une nouvelle inspiration. Je dis cela non pas avec

optimisme– toute une machine pseudo-culturelle continuera à tourner bruyamment avec n’importe

quoi–, mais dans un esprit possibiliste et pour des esprits à la fois lucides, ouverts et aventureux.

Revenons à notre concept: «une culture».

Pour qu’il y ait une culture au sens plein du mot, il faut que soit présent, dans les esprits d’un groupe,

un ensemble cohérent de motifs et de motivations. Il faut qu’il y ait des lignes de force, des traits

marquants, des «formes maîtresses» comme disait Montaigne. Et ce, à un niveau élevé, afin d’inviter la

personne sociale à se travailler, à déployer ses potentialités dans un espace exigeant. Là est la source

d’une véritable jouissance intellectuelle et existentielle.

Prenons quelques exemples de cultures puisés dans l’histoire de l’humanité.

En Grèce, avec la culture athénienne, tout tourne autour de l’agora, là où se discutent les affaires de la

cité. Qu’est-ce qu’une cité? Qu’est-ce que devenir un citoyen? Comment vivre ensemble dans une cité?

Voilà les questions que posent les Grecs et dont ils débattent dans cet espace qui est l’ancêtre de nos

hémicycles actuels.

Au Moyen Âge européen, tout s’organise autour d’un motif central, l’image du Christ et de la Vierge

Marie. Paysan, clerc, noble, tout le monde pense en fonction de cette image première qui rassemble les

esprits en une seule communauté, malgré les disparités et les inégalités sociales que connaissait cette

civilisation.

Dans une tribu paléolithique, la figure centrale, c’est le chaman qui, lui, assure le contact entre le

groupe humain et les forces cosmiques qui entourent l’espace social. Il préserve l’harmonie du groupe

et favorise les activités centrées autour de la subsistance : la chasse et la cueillette. Si la mythologie

d’un groupe peut varier et le singulariser par rapport à d’autres groupes, ces tribus primitives ont

toutes en commun une même relation au monde où coexistent deux espaces distincts : l’espace social

et l’espace cosmique. Dans ces sociétés, chacun est amené à un moment ou à un autre de son

existence à sortir du petit monde social pour s’aventurer dans le grand monde et s’initier aux mystères

de la vie. Pensons, par exemple, aux rites d’initiation qui consacrent le passage de l’enfance à l’état

adulte. Ceux-ci se déroulent toujours en dehors de l’espace social, dans un lieu tenu secret des

profanes, dans un ailleurs qui peut être une forêt, une montagne ou un désert. Chacun est donc invité

à chamaniser en quelque sorte, à se régénérer au contact du dehors, puis à revenir dans le groupe,

transformé et porteur de sources vives, bénéfiques à la destinée de tous.

L’ Occident, par contre, a davantage insisté sur la vie en communauté, sur l’espace social. Or, à mon

avis, pour qu’il y ait une culture, il faut également un espace autre que l’espace social. Durant le Moyen

Âge européen, cet espace autre était transcendantal, d’ordre religieux. Un rapport vertical unissait

l’esprit humain au divin, tel que nous pouvons le voir symbolisé en architecture par le clocher ou la

flèche gothique.

Personnellement, je préférerais parler d’espace horizontal. N’est-il pas plus essentiel de vivifier notre

existence par un va-et-vient constant entre nous et le dehors, en essayant d’éveiller notre présence au

monde de manière concentrique, en cercles de plus en plus larges?

Quoi qu’il en soit, puisqu’au centre de chaque culture il y a un motif, en ce qui nous concerne, la

question que je pose est celle-ci: quel peut être le motif central aujourd’hui? Je proposerais que, pour

nous tous, dans le monde entier, ce motif soit la terre même sur laquelle nous vivons. En effet, dans

mon vocabulaire, un monde, c’est ce qui émerge du rapport entre l’être humain et la terre. Si ce

rapport est riche, sensible, intelligent, fertile, nous avons un monde au sens plein du terme, un espace

agréable à vivre; si, par contre, ce rapport est inepte, insensible, pour ne pas dire brutal et exploiteur,

nous n’avons plus qu’un monde stérile et vide, un monde immonde.

Nous pouvons maintenant mieux comprendre le sens de géo dans «géopoétique». Il ne s’agit pas d’un

rapport de force entre les États (comme dans «géopolitique»), mais d’un rapport fécond à la terre et du

surgissement éventuel, possible, d’un monde. Le travail géopoétique viserait ainsi à explorer les

chemins de ce rapport sensible et intelligent à la terre, menant à la longue –peut-être?– à une vraie

culture.

La culture est certainement la question primordiale de nos sociétés. On en parle beaucoup, mais la

plupart des discours sonnent creux et l’action socioculturelle manque de profondeur et de cohérence.

Pour introduire ce sujet et essayer de déblayer le terrain, je proposerai une définition plus aiguë, plus

essentielle de la notion de culture, et je ferai un tour d’horizon des grandes cultures connues de

l’histoire afin de voir ce qui a constitué leur dynamique.

Dans un deuxième temps, j’esquisserai une analyse, étape par étape, de la civilisation occidentale,

depuis ses débuts avec la philosophie grecque jusqu’à la crise actuelle. Aujourd’hui, nous nous situons

en fait au bout de ce que j’aime appeler «l’autoroute de l’Occident», qui fonce vers les catastrophes et

s’enfonce dans la platitude, avec son charroi de désarroi et de confusion. Mais, dès le XIXe siècle,

certains esprits commençaient à quitter cette «autoroute». On peut voir se dessiner dans leur travail

un autre champ. Là se situent les prémices de ce que j’appelle la géopoétique.

Dans un troisième temps, j’évoquerai ce champ à l’aide d’une triple approche – scientifique,

philosophique, poétique – afin de mieux percevoir la pluralité de la démarche géopoétique, afin de

mieux ressentir ce que ce projet a d’essentiel et de fécondant, et qui retient mon attention depuis

plusieurs années. Pour mieux y arriver, commençons donc par faire un peu de nettoyage sémantique.

Le mot «culture» manque souvent de précision et d’énergie. Pour y voir plus clair, je propose d’établir

une distinction entre trois termes: la culture, une culture, de la culture.

La culture (au sens général), c’est la manière dont l’être humain se conçoit, se travaille et se dirige.

Ces trois aspects forment un ensemble indissociable car, si la culture offre une vision de l’homme,

une conception de ce qu’est un être humain, elle insiste également sur ce que l’homme pourrait être

en fonction d’une direction, d’un idéal à atteindre. Selon moi, la culture devrait favoriser le travail sur

soi et aider l’être humain à exprimer ce qu’il peut avoir de meilleur.

Une culture, par contre, offre un ensemble de motifs et de motivations, une vue et une vie

d’ensemble, telles que les connaissaient, par exemple, le Moyen Âge, la cité grecque, une tribu

paléolithique. Je reviendrai sur ces exemples et sur cette définition d’une culture, qui sera notre point

de départ.

Mais j’aimerais d’abord insister sur une évidence. Aujourd’hui, nous ne pouvons guère prétendre à

une culture dans le sens que je viens d’indiquer. Ce que nous avons, c’est de la culture, et même

beaucoup –certains diront beaucoup trop!– où l’on trouve le meilleur –à condition d’avoir de bons

yeux!– et le pire, mais surtout un étalage massif de médiocrité. Face à cette accumulation, il est bien

dif€cile de se frayer un chemin. Pour peu que nous soyons naïfs, la production actuelle est telle que

nous pouvons facilement en arriver à gober tout et n’importe quoi! Hier, on faisait encore quelques

distinctions, par exemple entre culture d’élite et culture de masse, même si on n’avait de choix, en

fait, qu’entre une sophistication creuse et une vulgarité crasse. Par les temps qui courent, on ne fait

plus du tout de distinctions. Tous les critères se sont dissous. Tout vaut tout et le jugement de valeur

est tabou. Tout au plus, ce que nous pouvons trouver, c’est du «goût» –souvent peu développé, au

niveau des sucettes– et des engouements successifs, à la petite semaine, selon l’excitation du

moment, d’une mode ou d’un concours. Et la roue tourne sur un axe bien huilé par l’industrie pseudo-

culturelle.

Je comprends le dégoût de certains et leur désintérêt total pour cette foire. La crise du livre que nous

connaissons aujourd’hui est sans aucun doute une réaction de rejet qu’éprouvent les gens face à cette

machine économique qui produit beaucoup trop de non-livres. Cette attitude me paraît un bon terrain.

Un certain nihilisme me semble profitable parce que c’est peut-être à partir de cette base-là qu’on

peut recommencer à penser, à parler sérieusement et gaiement de culture. Les temps sont peut-être

mûrs à la fois pour une analyse culturelle en profondeur, pour une «culturanalyse» –plus troublante

qu’une psychanalyse– et pour une revivification, en vue d’une nouvelle inspiration. Je dis cela non pas

avec optimisme– toute une machine pseudo-culturelle continuera à tourner bruyamment avec

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%