Document

Démocratie, politique redistributive,

et inégalité sociale

Essaid Tarbalouti

1

Résumé :

Les approches théoriques sur la démocratie et la politique redistributive ont toujours établit un

lien positif entre les inégalités de revenus et les politiques redistributives. Aujourd’hui, ces

approches font l’objet d’un débat. La littérature empirique relative aux pays en

développement conteste les résultats de cette approche et montre que la demande politique de

redistribution n’est pas élevée lorsque les inégalités de revenus sont importantes. Dans cet

article, on dégage les conditions sous lesquelles la substitution des biens productifs par des

biens improductifs dont la valeur est faible peut réduire la valeur de la demande redistributive

et affecter le développement économique.

Mots clés : politique redistributive, Consommation productive, Consommation

improductive , développement économique

Summary :

The theoretical approaches on the democracy and the redistributive politics always have

establishes a positive link between the disparities of income and the redistributive politics.

Today, these approaches are the object of a debate. The empirical literature relative to

developing countries disputes the results of this approach and shows that the political demand

of redistribution is not raised when the disparities of income are important. In this article, we

release the conditions under which the substitution of the productive goods by the

unproductive goods can reduce the redistributive demands and affect the economic

development.

Keywords: Redistributive politics, Productive consumption, Unproductive consumption and

Economic Development

1

GREER, FSJESM, Université Cadi Ayyad Marrakech Maroc

I/ Introduction

La littérature économique de la politique de redistribution et la croissance

distingue deux approches distinctes : d’une part la relation entre politique

redistributive et croissance économique et, d’autre part, la relation entre les

inégalités de revenu et le niveau de la politique redistributive

Les études théoriques sur la relation entre politique redistributive et

croissance mettent en avant un lien négatif en raison des effets désincitatifs que

jouent les politiques redistributives sur l’investissement. Cette approche tourne

autour de l’argument célèbre de Kuznet selon lequel les inégalités de revenus sont

favorables à la croissance. Toute politique de redistribution tendant à réduire cette

inégalité ne peut qu’affecter négativement la croissance économique. Plus tard,

plusieurs auteurs se sont inscrits dans cette thèse. Ils confirment ce lien négatif

entre les politiques redistributives et croissance (voir Alésina et Rodrick (1994) et

Persson et Tabellini (1994)).

Toutefois, cette analyse n’est pas observée dans les pays en développent

où un accroissement des politiques redistributives peut déboucher sur un

investissement et donc sur la création de la richesse. Plusieurs auteurs ont

développé des modèles expliquant ce paradoxe par la prise en compte

d’imperfections sur le marché de crédit ou les externalités non pécuniaires (voir

Perotti (1993), Saint-Paul et Verdier (1993))

Quant à la relation entre le degré d’inégalité et l’importance de la politique

redistributive, la littérature considère qu’un niveau d’inégalité plus important est

susceptible d’accroître la demande politique redistributive. Cet argument est

avancé dans le cadre classique de l’électeur médian où, lorsque la position de ce

dernier se détériore par rapport à l’individu moyen, la pression politique en faveur

d’un accroissement de dépenses redistributives se fait sentir. Il en résulte que

malgré la cohérence de cette analyse, ces prédictions sont en opposition avec les

études empiriques menées dans les pays en développement. En effet, ce n’est

généralement pas là où les inégalités sont les plus élevées que les transferts

redistributifs sont les plus importants. Plusieurs idées sont alors avancées pour

invalider l’argument conventionnel (Voir Saint-Paul et Verdier (1993))

Cet article part de l’idée que la redistribution est favorable à la croissance

dans les pays en développement. On assimile la redistribution à la production d’un

bien public de long terme générateur de croissance, par exemple l’éducation

publique. Chaque agent consomme le bien en quantité identique mais son

financement s’effectue au prorata de la richesse des individus. Nous proposons

alors la substitution du bien de l’éducation par un bien de court terme dont le prix

est faible et dont l’impact sur la réduction des inégalités est faible comme une

explication alternative au paradoxe de la relation redistribution-inégalité. L’idée

est que la substitution du l’éducation par des biens de survie de court terme dans

les pays pauvres peut altérer le choix démocratique en faveur des membres les

plus riches. La raison est que les pauvres ont une propension de consommation

pour le court terme plus élevée que les riches.

Cet argument est développé dans une économie à deux agents dont

laquelle on compare deux solutions : une solution démocratique ou la pression de

famine est inexistence et la solution avec une pression de famine. En distinguant

deux types d’agents (pauvres et riches), nous verrons comment le choix

démocratique évolue lorsque le degré d’inégalité varie. Nous examinons ensuite

les conditions sous lesquelles le recours aux biens de court terme peut prendre

place et comment ce choix modifie la solution politique. Dans un tel cadre, il

apparaît qu’une élévation des inégalités accroît la pression pour les biens de court

terme et réduit donc la demande de politique redistributive.

La suite de cet article est organisée comme suit : la section II présente

quelques faits stylisés, la section III décrit le modèle de base et compare les

solutions évoquées. Enfin la section IV conclut.

II/ Les faits stylisés

Deux éléments empiriques établissent la pertinence de notre approche.

D’une part, c’est bien dans les pays en développement, là où les inégalités sont

élevées, que l’éducation publique est la plus faible. On n’observe pas de

corrélation positive entre inégalité et redistribution. D’autre part, c’est dans les

pays pauvres où les pressions de famine sont élevées que la consommation de

court terme est élevée.

Le tableau 1 présente d’une part, la part des dépenses d’enseignement

publique en pourcentage du produit national brut (assimilée à une politique

redistributive). D’autre part, il représente l’indice de Gini qui représente le niveau

des inégalités dans les pays en développement.

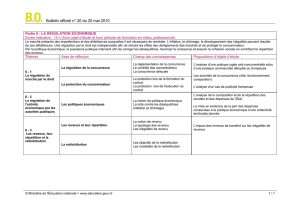

TABLEAU 1. – Redistribution, Inégalité et dépense en biens durables

Pays en développement

Indice de

Gini (2011)

Dépense d’éducation

publique en % du PNB

Brunéi

Colombie

Équateur

Guatemala

Erythrée

46,3

54

40,2

46,2

52,4

3,8

4,8

4,4

2,8

2,4

Pays développés

Finlande

Irlande

Islande

Pays-Bas

Royaume-Uni

27,7

32,3

27

28,2

33,7

6,8

6,5

7,8

5,9

5,6

Source : Word Bank (2011), «World Development Indicators».

On constate que la majorité des pays pauvres est marquée par de faibles

dépenses publiques d’enseignement et d’un indice de Gini élevé alors que, dans

les pays développés, la relation est inverse. En effet, pour ces derniers, la

moyenne de ratio dépenses en éducation/PNB dépasse les 5% alors que l’indice de

Gini est inférieur à 30.

Concernant la consommation des biens de court terme, le taux de

renonciation à la scolarité et le niveau élevé du travail des enfants dans le secteur

informel illustrent la réalité de nos propos.

Il en résulte que la pression de famine et la préférence pour les biens de

court terme pourrait renforcer le poids politique d’une classe de population et

donc induire des choix politiques favorisant une redistribution sous-optimale ou

un niveau insuffisant de dépenses publiques.

III / Démocratie, inégalité et politique redistributive

Nous supposons une économie en développement dans laquelle elle

coexiste deux types d’agents (1 et 2) différenciés par leurs revenus. On normalise

la population totale à l’unité et on note respectivement

n

et

(1 )n

les proportions

d’individus de type 1 et 2. Selon que

n

est supérieur ou inférieur à 1/2, la majorité

la population sera pauvre ou riche, ce qui affecte, dans un régime démocratique,

les choix politiques endogènes.

Les revenus avant impôt des agents sont notés

1

w

et

2

w

(avec

1

w

<

2

w

).

Le taux de salaire moyen dans l’économie peut s’écrire

(1)

12

(1 )w nw n w

Le gouvernement prélève une taxe proportionnelle sur les revenus bruts

(au taux identique

) en fonction de la production d’un des deux produits publics

proposés: un produit productif assimilé ici à la production de service éducatif noté

1

G

et un produit improductif assimilé à la production des biens de consommation

de court terme noté

2

G

. Selon le choix du produit, par les agents,

1

G

ou

2

G

, le

gouvernement prélève une taxe

1

ou

2

(avec

1

>

2

).

Ainsi, les contraintes publiques du gouvernement peuvent s’écrire comme

suit :

(2)

11

Gw

(3)

22

Gw

Dans ce qui suit, on suppose que les agents ont des préférences hétérogènes : leur

utilité dépend du niveau de leur consommation privée (noté

i

x

pour l’agent

i

) et

de la quantité d’un des deux biens publics. On peut écrire donc :

(4)

1ii

U x G

(5)

2ii

U x G

où

est un paramètre positif qui mesure la préférence pour les biens publiques.

La préférence pour l’un des deux biens est liée au niveau des inégalités.

L’indicateur d’inégalité est représenté par le paramètre

. Plus ce degré est élevé,

plus la préférence pour les biens de consommation de court terme est élevée. Le

salaire de population pauvre est supposé être une fraction

(1 )

du salaire de la

population riche.

Le niveau de taux de prélèvement dépend du choix du bien public. En

fonction de ce choix, chaque agent effectue sont choix de consommation en

maximisant son utilité sous sa propre contrainte budgétaire et celle de l’Etat. La

maximisation de l’agent

i

peut s’écrire selon deux options :

Lorsque l’agent

i

choisit le bien durable dont le taux d’imposition est élevé, la

maximisation de l’agent est de :

10 1 1

(1 ) ( )

i

Max w w

En revanche, lorsqu’il choisit le bien improductif de court terme dont le taux

d’imposition est faible, la maximisation de l’agent

i

est de :

20 2 2

(1 ) ( )

i

Max w w

De ces deux programmes de maximisation, on déduit deux taux de prélèvement

optimaux pour l’agent

i

qui sont donnés par les équations suivantes :

Pour le choix du produit productif durable, le taux de prélèvement optimal

pour l’agent

i

est donné par :

(6)

1* ( ) ;0

i

Max w w

Pour le choix du produit improductif de court terme, le taux de prélèvement

optimal pour l’agent

i

est donné par

(7)

2* ( ) ;0

i

Max w w

Comme les salaires des agents pauvres sont faibles et comme leurs

préférences pour les produits de court terme sont élevées, il s’ensuit qu’une

pression pour la demande du produit de court terme augmente. Par conséquence et

étant donné la nature redistributive des deux produits publics qui réside dans le

financement de l’un des produits publics au prorata des revenus mais dans le coût

de financement n’est pas le même (l’impôt pour financer le produit de l’éducation

est plus élevé que celui des produits de consommation de court terme,

12

()

, la

population riche vote pour un niveau de taxe plus faible

2

()

et la population

pauvre vote pour un niveau de taxe plus élevé

1

()

.

Ainsi, avec un régime démocratique et en présence d’un revenu minimum

permettant la consommation des biens de nécessité de court terme, le taux de

prélèvement effectif est celui qui maximise l’utilité de la majorité. Il en résulte

donc que lorsque la population pauvre

n

est majoritaire

( 1/ 2)n

, le taux de taxe

effectif est

1* ( ) ;0

i

Max w w

. Au contraire, lorsque la population riche est

majoritaire

((1 1/ 2)n

ou

( 1/ 2)n

, le taux de taxation que le gouvernement

impose est de

2* ( ) ;0

i

Max w w

Toutefois, lorsque les salaires de la population pauvre sont faibles de telle

sorte qu’ils sont en dessous du revenu minimum et comme leurs préférences pour

les produits de court terme sont corrélées positivement avec le degré d’inégalité, il

s’ensuit qu’une augmentation des inégalités accentue les pressions pour la

demande du produit de court terme. Ainsi, en introduisant l’indicateur d’inégalité,

on réécrit

1*

et

2*

comme suit :

8)

1* 1 (1 );0Max n

9)

2* 1 );0Max n

On peut dégager donc le résultat suivant :

Proposition 1: Lorsque

( 1/ 2)n

, le taux de prélèvement effectif est fonction

décroissante de l’indicateur d’inégalité.

6

6

1

/

6

100%