les theories des crises economiques

LES THEORIES DES CRISES ECONOMIQUES

BERNARD ROSIER

Introduction générale :

Au début des années 70, les pays industrialisés rentrent une longue phase de difficulté économique. Si l’après-guerre avait

été une période faste de l’histoire économique mondiale, les années 70 annoncent l’inflation et le chômage. Chômage qui

perdurera jusqu’à aujourd’hui.

1. L’observation des faits et l’émergence du concept moderne de crise

*L’agriculture : elle fut jusqu’au XIX° siècle à l’origine des crises à causes de variations climatiques inattendues qui

engendraient une sous-production et donc une montée des prix et une baisse des revenus agricoles. Ces crises sont

appelées des

crises frumentaires

. Ces crises sont typiques des sociétés d’Ancien Régime et de manière générale des sociétés

à technologie encore faible. Cependant, l’ampleur des crises dépendait bien souvent des rapports sociaux donc de la

répartition de la production.

*L’industrie : elle a très largement affranchi les rythmes naturels mais le capitalisme est soumis à une autre périodisation

en

cycles

.

A) De l’observation et de la conceptualisation des crises

périodiques du XIX° siècle et de la première moitié du XX°

à la mise en évidence de

cycles économiques

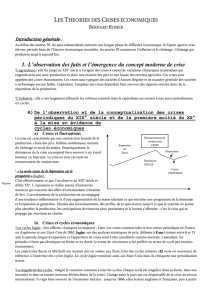

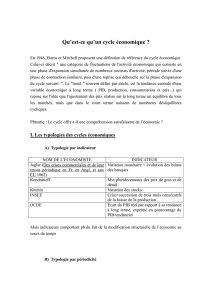

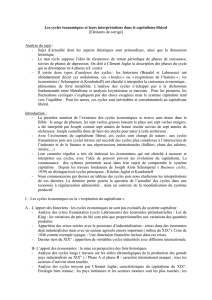

a) Crises et fluctuations

La crise est caractérisée par une contraction brutale de la

production, chute des prix, faillites nombreuses, montée

du chômage et recul du salaire. Empiriquement, le

détonateur de la crise correspond bien souvent à un

krach

boursier ou bancaire. La crise en tous cas reste un

retournement de conjoncture.

*

« La seule cause de la dépression est la

prospérité »

(Juglar) :

C’est effectivement ce que l’on observe au XIX° siècle et

début XX°. L’

expansion

se réalise autour d’industries

motrices qui exercent des effets d’entraînement (chemins

de fer). L’accroissement de la production est accompagné

d’une tendance inflationniste et d’une augmentation de la masse salariale ce qui entraîne une progression de la demande

et l’expansion se généralise. Montée des investissements, des profits, de la spéculation jusqu’à ce que le système ne puisse

plus absorber la production, les anticipations deviennent alors pessimistes et la bourse s’effondre : c’est la crise qui se

propage par réactions en chaîne.

b) Crises et cycles économiques

*Les cycles Juglar : (des affaires, classiques ou majeurs) : Dans

Les crises commerciales et leur retour périodique en France,

en Angleterre et aux Etats-Unis

de 1862, Juglar, sur des analyses statistiques de prix, délimite à 8 ans (variant entre 6 et 13

ans) la période longue d’expansion et l’apparition de crises tend à être considérée comme normale. Cependant, les

périodes n’étant pas identiques en forme et en durée, le terme de

récurrence

a été préféré au terme de cycle par certains

économistes.

Les américains Burns et Mitchell ont montré mis en valeur aux Etats-Unis des cycles mineurs (42 mois en moyenne) de

référence à l’intérieur des cycles Juglar. Le

cycle Juglar

existerait aussi aux Etats-Unis mais ils critiquent une périodisation

stricte.

*La singularité des cycles : malgré le caractère commun à tous les cycles, chaque cycle est singulier dans sa durée, dans son

intensité et dans sa nature (secteurs déclencheurs de la crise). Change aussi le pays qui est responsable de la crise au niveau

international. Il s’agit bien souvent de l’économie motrice : jusqu’en 1866, elles étaient anglaises et françaises, puis à partir

Dépression

Maximum

PEACK

Expansion

ou

Essor

Retournement de

conjoncture

CRISE

Creux

THOURGH

Reprise

de 1870, essentiellement américain et allemand. La datation de la crise s fait alors à l’aide du mois et de l’année du

déclenchement de la crise dans le pays foyer.

Une chronologie descriptive des crises classiques du XIX° siècle : un « conjoncture ferroviaire :

Datation de

la crise

« Pays-guides »

Industries motrices

Caractéristiques de la crise

1847

Angleterre

Constructions ferroviaires, industrie

métallurgique et industrie textile

Spéculation ferroviaire, panique bancaire

1857

Etats-Unis

Constructions ferroviaires et navales, or

Spéculation ferroviaire, crise boursière

1873

All. - Aut.

Constructions ferroviaires

Spéculation ferroviaire, krach boursier

1882

France

Constructions ferroviaires

Essor industriel français, crise boursière

B) De la mise en évidence de fluctuations longues

*Kondratiev : Les économistes français Lescure et Aftalion ont mis en évidence à la fin du XIX° siècle, des mouvements de

hausse générale et de baisse générale des prix. Cependant, c’est Kondratiev qui présentera le premier une synthèse

complète : la production industrielle et agricole, les prix et le niveau du commerce extérieur connaîtraient une succession

d’ondes longues : périodes d’

expansion longue

d’environ 25 ans alternées avec des périodes de

dépression longue

(phase A

et B du cycle de Kondratiev). Contrairement aux cycles classiques, la phase B n’est pas une période de recul mais une

phase de croissance ralentie par rapport à l’effervescence de la phase A.

*Kondratiev et Juglar : la durée des phases de A et B sont variables car elles se superposent aux cycles classiques (les

Juglar

). Pour Schumpeter effectivement, les phases A de Kondratiev correspondent à des périodes d’expansion plus

nombreuses et plus vives que les phases B et une phase de Kondratiev contiendrait généralement 3

Juglar

.

*Kondratiev dans l’histoire du capitalisme :

Phase A

Phase B

Premier cycle

1789-1816

1816-1847

Deuxième cycle

1847-1874

1874-1896

Troisième cycle

1896-1920

1920-1945

2. Des premières interprétations à la théorie des crises de surproduction et

aux premières analyses du mouvement long

Pour les économistes classiques, il ne peut y avoir de crises si l’Etat n’intervient pas dans l’économie car le marché est à

même d’assurer l’équilibre générale (Walras) entre les ressources et ceux qui les exploitent.

A) De l’analyse des crises périodiques comme crises de

surproduction à l’étude du cycle classique

a) La naissance de la théorie : de Sismondi à Marx

*L’origine des cycles : Marx, poursuivant les travaux fait par Sismondi, pense que la crise est rendue possible par le fait que

l’économie capitaliste a dissocié consommation et production : un bien est produit pour être vendu (pour le profit) et non

pas en vue d’être consommé. Aussi la loi des débouchés est-elle un mythe.

*La régularité des cycles : l’accumulation de capital faite par les entreprises obéit à une volonté de profit dans la

conjoncture immédiate et ne tient pas compte pour autant de la

demande effective

. Ainsi la crise vient régulièrement pour

rétablir les déséquilibres.

*La demande est inférieure à l’offre : pour maximiser son profit, le capitaliste va faire pression à la baisse sur les salaires et

donc il y aura

sous-consommation

et

surproduction

par rapport à la demande effective. Ainsi la théorie marxiste (comme

Malthus et Sismondi) explique la crise par des raisons structurelles et non conjoncturelle et elle joue le rôle d’un

régulateur de second rang, comme

« solution momentanée et violente des contradiction existantes, éruption violente qui

rétablit pour un moment l’équilibre troublé »

.

*La reprise : la crise entraîne la dévalorisation d’une large partie du capital et ainsi favorise la concentration industrielle par

rachat à bas prix des firmes naufragées, la réduction des taux de salaires (pas de syndicats au moment où écrit Marx) et la

reconstruction d’un taux de profit suffisant.

b) Le développement de la théorie : surcapitalisation et mouvement des coûts : Tugan-

Baranovski, Aftalion, Lescure, Wicksell

*La question de l’épargne et du crédit : Tugan-Baranovski publie en 1894 les

Crises industrielles en Angleterre

où ils

montre que la crise éclate au moment où l’épargne devient insuffisante pour satisfaire les besoins en investissement. En

effet, l’épargne est accumulée en période de régression et dilapidée en période d’expansion et marque ainsi son terme.

(Cependant cette vision de l’épargne est trop restrictive)

*La question de l’ajustement des capacités productives : pour Aftalion, la crise provient de la

surcapitalisation

:

l’investissement net est stimulé par l’élévation de la demande finale qui est très vive dans la période d’expansion. Or

l’adaptation du système productif à la demande nécessitant un certain délai, il y aura toujours un décalage qui engendrera

un situation de surcapacité de production.

Ceci se rattache au principe de l’accélérateur où l’accumulation de capital est surproportionnée par rapport à la demande,

d’où une surcapitalisation en période d’essor.

*La question de l’élévation des coûts dans l’expansion :

i. Pour Jean Lescure, des coûts croissants d’établissement attaqueraient le taux de profit des entrepreneurs et

conduiraient à la crise. Ces coûts seraient le résultat de la hausse des prix des matières de base minérales et métallurgiques,

de la hausse des taux d’intérêt et de l’élévation du taux de salaire à cause d’une pression forte de la demande en période

d’essor. Les prix de vente ne suffisent plus à compenser l’élévation de ces coûts.

ii. Pour Knut Wicksell (1898), soulignait d’ailleurs que l’expansion nécessitait un

écart

positif entre le taux de

rendement attendu du capital et le taux monétaire courant ou taux courant d’intérêt. Or ce dernier ne pouvait

qu’augmenter en raison de la pression sur les prêts, et donc il émergeait une situation de surinvestissement conduisant à la

crise.

c) Les apports originaux des grands théoriciens des années trente : Keynes et

Schumpeter

*Keynes :

i. Pendant la phase d’expansion : ils sont issus de l’« efficacité marginale du capital » qui est la rentabilité

anticipée

du capital le plus productif. Il y a un état fallacieux de prévision qui conduit les entreprises à surinvestir à cause de

prévisions excessives par rapport à l’élévation du coût du capital et du taux d’intérêt.

ii. La crise : cette situation de déséquilibre déclanche un retournement des anticipations qui conduit à la crise par

cessation d’incitation à investir.

La crise naît de l’effondrement de l’écart entre rendement escompté du capital et taux de

l’intérêt

. Pour sortir de la crise il faudra donc pour Keynes, baisser le coût du crédit et augmenter de manière

contracyclique, les investissements publics.

*Mickal Kalecki : il met en cause le capitalisme car

« La tragédie de l’investissement c’est qu’il conduit à la crise avant qu’il

ait pu produire ses plein effets »

. Il devrait pouvoir améliorer le taux de profit mais il est déjà trop tard car le rendement

escompté du capital arrive avec un certain retard.

*Schumpeter : l’innovation surgit par grappe provoquant une période d’investissements massifs, puis, une fois

l’effervescence passée, les perspectives de profit se détériorent jusqu’à la prochaine innovation. Cependant, la

bureaucratisation annihile l’innovation et donc le capitalisme est voué à une mort certaine.

d) Introduction d’une dimension « oubliée » : l’effet des rapports sociaux

Toutes ces études permettent de mettre en évidence le rôle moteur du taux de profit, mais il faut souligner que celui-ci

dépend également des rapports de force entre classes sociales qui déterminent l’amplitude du surplus économique tiré du

travailleur. En effet, en phase d’expansion le travail connaît une meilleure productivité et un temps de travail plus long.

Cependant, au fur et à mesure que l’on se dirige vers le plein emploi, le travailleur parvient à soustraire des faveurs du

patronat et donc à fournir un travail moins intensif au niveau de la durée et de la productivité. Par un effet de ciseau, le

taux de profit de l’employeur décroît. La dépression, dans un contexte de chômage renversera de nouveau le rapport de

force.

B) Les premiers travaux sur les mouvements longs

*Lescure : la période longue d’expansion inflationniste 1850-1873 repose sur la construction rapide et intense du réseau

ferroviaire en France, en Angleterre et en Allemagne, laquelle stimule les industries minières et métallurgiques par effet

d’entraînement. Les salaires et les taux d’intérêts sont poussés à la hausse. La majeure partie du réseau ferroviaire fini en

France et en Angleterre vers 1973, la production diminue et les prix fléchissent. Le redémarrage de la fin du XIX° siècle

sera réalisé grâce aux nouvelles industries (automobile et électricité).

*Kondratiev : il cherche les structures mêmes du capitalisme par un processus endogène qui seront pour lui les ondes

longues. Pour lui le retournement de conjoncture serait dû à l’épuisement des capacités de rentabilité des investissements.

*Léon Trotski : il refuse toute automaticité du cycle car celui-ci est influencé par des facteur

exogènes

variables selon les

cas : guerre, conquêtes coloniales, découvertes de nouvelles ressources, révolutions…

*Schumpeter : il étend sa théorie aux mouvements longs : en fin de phase B, de nouvelles innovations émergent donnant

lieu à une longue phase d’expansion…

*Gustav Cassel (1918) : il a cherché les causes de ce système dans les phénomènes monétaires par le biais de la

théorie

quantitative de la monnaie

selon laquelle la masse de monnaie augmente plus vite que la production, les prix ont donc

tendance à s’élever, ce qui stimule la production. En effet, tout au long du XIX° siècle et du début du XX° (système de

l’étalon-or) il existe un synchronisme entre les ondes longues et la variation du stock d’or.

3. La « grande crise » des années trente : une rupture dans le mode de

fonctionnement du capitalisme ?

A) La question des origines de la « grande crise » : a

nouvelles formes du capitalisme, crise nouvelle ?

a) Le contexte

*Une transformation économique : on passe des petites et moyennes entreprises du XIX° siècle n’ayant aucune influence

individuellement sur les conditions du marché, à de grandes firmes fortement concentrées qui permettront en outre de

rendre plus docile la main-d'œuvre.

*Une transformation sociale : la présence de forts syndicats a enrayé dans la dépression le processus de restauration du

profit et on met en place le taylorisme pour concentrer la main-d'œuvre et ainsi mieux ma maîtriser.

*Une transformation technique, culturelle et politique : on se lance dans la deuxième révolution industrielle (automobile,

électricité) avec une nouvelle idéologie productiviste (fordisme, travail à la chaîne, production de masse) et grâce au

soutien étatique aux grandes compagnies.

b) Les interprétations de la crise de 1929

*Galbraith :

i. La surproduction : le déclenchement de la crise tient essentiellement à l’écart qui s’est creusé entre 1919 et 1929

entre le l’élévation de la productivité industrielle (+43%) et la quasi-stagnation des salaires et des prix. Il en est résulté un

important accroissement des profits qui soutint les dépenses des classes aisées, alimenta la spéculation boursière et

encouragea un niveau élevé d’investissement. Tout ceci conduisit à une crise tout à fait classique de

surproduction

.

ii. Les facteurs d’amplification de la crise :

RESUME SUR LA CRISE DE 1929

La grande crise arrive 8 ans après la « crise de reconversion » et peut s’expliquer par les schémas précédents. C’est donc

par là une

crise classique

. Elle s’ouvre aux Etats-Unis sur l’immense débâcle boursière de

Wall Street

du 24 Octobre (13

millions d’actions vendues en cette seule journée). Les taux de profit chutent dans un contexte de

surspéculation

. La

crise s’étend très vite au reste du monde et entre 1929-1932, -50% de la production industrielle mondiale, -33% des

prix de gros, 30 millions de chômeurs dans les pays industrialisés, nombreuses faillites. Aucun mécanisme classique ne

semble calmer la crise et aucune reprise spontanée n’est en vue. Ainsi,

la crise classique ne joue plus sont rôle de

régulateur de l’activité économique en longue période

.

La répartition très inégalitaire des revenus : 5% de la population percevaient environ le tiers du revenu

total qui rendait dépendante l’économie d’un fort investissement et/ou des dépenses de luxe.

Les effets pervers de la forme dominante des structures industrielles dans une conjoncture spéculative :

rôle des

holdings

.

L’aggravation de la dépression par la politique économique (avant le

New Deal

) pour stopper la déflation

(hausse des tarifs douaniers, entêtement dans l’équilibre budgétaire, rejet d’une politique fiscale et d’une

politique monétaire).

*Kindleberger : la propagation internationale de la crise est due essentiellement à l’absence de

leadership

: les Etats-Unis

n’assument pas leur rôle d’économie dominante et l’Angleterre prétend encore l’être.

*La reprise : elle s’est faite que très tard et ce, à cause (ou grâce ?) à l’action syndicale qui à obtenu des salaires rigides à la

baisse. Donc le processus de reconstitution du taux de profit sur la baisse du salaire n’a pu se faire. En réalité ce processus

ne pouvait plus relancer la crise car il fallait pour cela que la demande en provenance des salariés soit minime, or celle-ci

était devenue trop puissante et aurait eu un effet dépressif sur la demande effective comme l’a vu Keynes.

*Bilan : la crise de 1929 se situe dans l’histoire du capitalisme, dans un contexte marqué à la fois par l’expansion du salariat

et par les débuts de la production de masse alors même que demeuraient inchangées les politiques salariales (baisse de la

part des salaires dans la valeur ajoutée) et les modes de consommation conformément à la contradiction qu’avait relevé

Sismondi :

« Le pouvoir de consommer ne s’accroît pas nécessairement avec le pouvoir de produire »

. Cette crise se trouve

au carrefour entre le cycle classique et le rythme long.

B) Approfondissement de l’analyse et étude de l’issue à la

« grande crise » : le New Deal

*Ford : c’est le premier en 1913, qui, confronté au refus du travail à la chaîne de ses employés, s’est vu contraint de

doubler leurs salaires. Ce n’est qu’ensuite qu’il s’aperçu de la portée de cette décision.

*Roosevelt : sa politique du

New Deal

qui posera les premiers jalons d’une stratégie entièrement nouvelle qui apportera

certains éléments de réponse aux problèmes posés. Mais ce

New Deal

n’est en réalité que le résultat du tâtonnement et

des rapports de forces sociaux, en particulier sous la pression de l’AFL (

American Federation of Labour

) pour la fixation

d’un salaire minimal qui aboutira en 1935 sur le

Wagner Act

qui met définitivement en place un nouveau droit social. Et

ainsi, la nouvelle donne permettra une hausse des taux de profit à long terme en passant par une hausse des salaires et une

réduction du chômage.

*Keynes : (

Théorie générale

-1936) : il préconise une politique de relance rigoureuse de la demande effective. Les solutions

qu’il propose se situeront sur deux plans complémentaires :

Mise en œuvre d’une articulation fonctionnelle entre production de masse et consommation de masse (

fordisme

–

Antonio Gramsci)

Mise au point de formes nouvelles d’intervention des États par des politiques de régulation conjoncturelle et de

gestion globale des forces de travail

4. La période contemporaine : de l’expansion longue de l’après-guerre à

la « crise » de la fin du XX° siècle

A) Croissance et crise

a) Une longue expansion accélérée

*Une transformation technique : le processus de concentration s’intensifie et on voit la généralisation du

holding

(société

mère qui s’entoure de firmes industrielles, commerciales et bancaires). Ces firmes géantes mettent en place des stratégies

d’expansion planifiées pour augmenter leur pouvoir de marché (

market power

). Le fordisme se généralise ouvrant la

marche de la production de masse et de la consommation de masse.

*Une transformation sociale : la consommation est désormais

normée

avec l’émergence de modèles de consommation sous

l’apparence du « libre choix du consommateur » et un nouveau type de concurrence apparaît, ne se basant plus

essentiellement sur les prix mais sur la différenciation des produits ce qui permet un effet de mode oxygénant

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%