I. Examen du malade

Séméiologie de l’appareil digestif

INTRODUCTION

I. Examen du malade

- Objectif : recueil d’informations, de signes...

o ... par l’interrogatoire (anamnèse).

o ...par l’examen clinique.

- Signes :

o Fonctionnels : symptômes subjectifs.

o Physiques : recherchés dans l’examen physique.

- Analyse – synthèse Hypothèse diagnostique.

II. Anamnèse

- Dialogue :

o Vocabulaire propre.

o Questions.

- Interrogatoire répété.

- Signes fonctionnels digestifs :

o Douleurs.

o Troubles du transit (augmentation > diarrhée, diminution > constipation).

o Hémorragie digestive.

o Vomissements (rejet du contenu de l’appareil digestif par la bouche).

- Signes fonctionnels extradigestifs :

o Liés à une maladie associée.

o Conséquences de la maladie digestive.

- Signes généraux :

o Amaigrissement doit être quantifié :

o Perte/poids habituel.

o Perte/Temps.

o Anorexie (présente dans certains cancers) :

o Perte d’appétit globale ou élective ?

o Chiffre apports alimentaires.

o Restriction alimentaire.

o Asthénie (sensation ressenti par le malade de fatigue) : degré d’altération de l’état

général.

o Fièvre :

o Objectivée la température : préciser son niveau.

o Type : présence ou non de tremblement ‘signe de septicémie).

o Troubles du sommeil :

o Spontanés.

o Liés à symptôme.

- Histoire de la maladie :

o Début des symptômes.

o Durée.

o Evolution.

- Antécédents personnels :

o Médicaux.

o Chirurgicaux.

o Traitements antérieurs.

- Antécédents familiaux.

o Cancers.

o Maladie à caractère familiale.

- Habitudes hygiéno-diététiques :

o Alcoolisme (durée –quantité).

o Tabagisme (âge début – consommation).

o Habitudes alimentaires.

o Environnement.

o Profession.

III. Les régions de l’abdomen

- Hypochondre gauche : queue du pancréas.

- Fosse iliaque gauche : sigmoïde.

- Hypogastre : pathologie colique ou intestinale.

IV. Examen physique

- Ménager la pudeur.

- Relever tout signe anormal.

- Eléments mesurables.

- Noter les anomalies et l’absence d’anomalies.

- Aspect général et comportement :

o Extra-abdominal.

o Dénutrition.

o Inspection cutanée.

o Tremblements.

o Elocution.

o Œdèmes.

- Situation du malade (certaines positions peuvent être antalgiques).

1. Inspection

- Respiration.

- Cicatrices.

- Hernies.

- Distension.

- Anomalies pariétales.

2. Palpation

- Recherche d’une hépatomégalie (augmentation de volume du foie) :

o Bord inférieur descend sous le grill costal et le foie devient alors palpable dans

l’hépatomégalie.

o Consistance.

o Hauteur LMC.

o Médiane.

o Douleur provoquée.

- Recherche d’une splénomégalie :

o Décubitus dorsal.

o Décubitus latéral droit.

- Manœuvre de Murphy :

o Recherche d’une douleur provoquée par une maladie de la vésicule biliaire.

o La vésicule biliaire est située juste en dessous du foie dans l’hypochondre droit.

o On se met à gauche du malade, pression verticale sous le rebord costale. On

demande au malade d’inspirer rapidement ce qui déclenche une douleur à l’origine

d’une inhibition inspiratoire (manœuvre de Murphy positive).

- Examen des fosses lombaires :

o Lors de l’augmentation du volume rénal ou d’une existence d’une masse

abdominale (cancer).

o Examen doit préciser alors la consistance, la taille, la localisation, le caractère

douloureux ou non (la présence de douleur peut témoigner d’un abcès).

- Masse abdominale.

- Hernie pariétale : l’étranglement d’une hernie abdominale (exemple anse grêle) va

entrainer un blocage du système digestif.

3. Percussion

- Sonorité.

- Matité. 4. Auscultation

- Bruits hydro-aériques.

o Passage des aliments au niveau du grêle témoigne le bon fonctionnement de

l’intestin.

o Dans l’ischémie : infarctus du grêle entraine une absence de circulation. La phase

initiale : arrêt du bruit hydro-aérique appelé silence sépulcral.

- Souffle systolique : artère hépatique et aorte abdominale.

5. Signes physiques extra-abdominaux

- Palpation des aires ganglionnaires.

- Palpation des orifices herniaires.

- Toucher rectal (QS) :

o En décubitus latéral ou décubitus dorsal ou position génu-pectorale.

o Se fait avec l’index.

o On fait le tour du bas rectum avec le doigt. On peut trouver une tumeur.

o On regarde le doigt à la sortie du toucher rectale pour déterminer la présence de

sang.

6. Examen des autres organes

- Cardiaque.

- Neurologique.

- Pulmonaire.

- Génital.

- Recherche de ganglion : ganglion de Troisier (à la base du cou) permet de diagnostiquer

des cancers digestifs.

SEMEIOLOGIE DE L’ŒSOPHAGE

- Dysphagie.

A l’état physiologique on ne sent par le passage du bol alimentaire. La dysphagie est la

sensation du passage des aliments dans l’œsophage.

- Pyrosis.

C’est une brûlure rétro-sternale ascendante.

- Régurgitations.

Sortie par la bouche du contenu du tube digestif sans efforts de vomissement.

- Douleurs rétro-sternales pseudo-angineuses.

- Odynophagie.

Contraction de l’œsophage (motricité œsophagienne) ressenties.

- Hoquet.

Irritation du nerf vague (qui innerve le diaphragme) qui descend le long de l’œsophage.

- Manifestations extra-digestives :

o ORL.

o Broncho-pulmonaire. Inhalation du reflux gastrique dans les bronches (irritation).

o Essentiellement liée à un reflux de liquide gastrique au niveau de l’œsophage qui

remonte jusqu’au larynx à l’origine par exemple d’une toux

I. Dysphagie

- Sensation d’arrêt des aliments c’est une gêne et non une douleur).

- Caractères :

o Siège : par exemple cervical.

o Déclenchée par la déglutition.

o Pour solides puis liquides ou paradoxale.

o Début.

- Signes associées :

o Brûlures, crampes.

o Hoquet.

o Régurgitations.

o Hyper-sialorrhée.

o Toux.

- Diagnostic différentiel :

o Anorexie.

o Origine ORL.

o Troubles de la déglutition (« boule »).

o Odynophagie.

- Causes :

o Sténose de l’œsophage de deux types :

o Sténose tumorale.

o Sténose bénigne (par reflux, caustique, radique, infectieuse).

o Compression œsophagienne (rare).

o Troubles moteurs de l’œsophage :

o Elle est souvent paradoxal, elle apparait d’abord pour les liquide puis pour

les solides.

o Elle est souvent capricieuse : n’est pas présente à tous les repas.

o Achalasie : absence de propagation des ondes de contraction de

l’œsophage. En plus il y a un défaut de relaxation de sphincter inférieur de

l’œsophage. Entraine une dysphagie paradoxale puis un méga-œsophage

(dilatation de l’œsophage) qui est ) l’origine d’une stase des aliments.

o Spasmes diffus de l’œsophage. Spasmes qui apparaissent spontanément au

niveau de l’œsophage au moment de l’ingurgitation du bol alimentaire. Ils

sont à l’origine d’un blocage complet.

II. Pyrosis

- Sensation de brûlure retro-sternale ascendante.

- Caractère :

o Intensité.

o Horaire / repas. Il apparait toujours à distance d’un repas.

o Postural.

o Facteur déclenchant / calmant.

- Cause : RGO (spécificité +++, sensibilité faible).

III. Régurgitations

- Rejet du contenu œsophagien ou gastrique sans effort de vomissement.

- Caractères :

o Nature.

o Intensité.

o Horaire, rythme.

o Postural.

- Causes :

o Isolées ou associées au pyrosis. RGO ++

o Associées à une dysphagie :

o Sténose.

o Achalasie.

IV. Douleurs

- Rétro-sternales pseudo-angineuses.

- Caractères : constrictive.

- Signes associés :

o Dysphagie.

o Régurgitations.

- Causes :

o RGO.

o Spasmes étagés.

V. Examen physique dans les affections de l’œsophage

- Œsophage : situation médiastinale postérieure.

- Examen du cou et des creux sus-claviculaires.

- Adénopathies : ganglions de Troisier.

- Emphysème sous cutané.

VI. Examen complémentaires dans les affections de l’œsophage

- Endoscopie, on peut observer :

o La différence entre la muqueuse œsophagienne et gastrique (lisse dans l’œsophage

et d’une couleur différente).

o Erosions.

o Ulcérations. Lors d’une œsophagite ulcérée liée à un reflux gastrique.

o Endo-brachy-œsophage. Cicatrisation de l’œsophage (mécanisme de défense au

reflux gastrique) sous forme d’épithélium glandulaire appelée métaplasie de la

muqueuse.

o Rétrécissement :

o Régulier, centré : sténose par reflux.

o Irrégulier, désaxé, bords asymétriques : cancer.

o Dilatation : stase, chalasie, cancer.

o Varices œsophagiennes : grade I, grade II, grade III. Du à une hypertension

portale.

o Diverticule.

o Hernie hiatale. Passage d’une partie de l’estomac dans le thorax à travers le

diaphragme.

- Transit baryté de l’œsophage.

- Scanner thoracique. Permet d’observer les différents étages de l’œsophage.

- Echo-endoscopie œsophagienne.

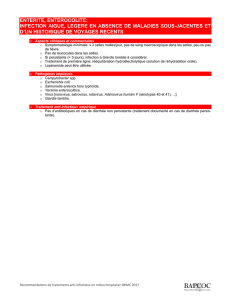

- pHmétrie œsophagienne. HERNIES ET EVENTRATION

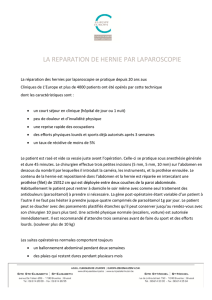

Hernie ou éventration ?

- Une éventration :

o Survient toujours au niveau d’une cicatrice chirurgicale.

o Les organes sont entourés par le sac péritonéal.

o Anglais : incisional hernias.

- Eviscération : cicatrice chirurgicale qui se désunit dans les jours postopératoires

immédiats. L’organe n’est alors pas entouré de son sac péritonéal.

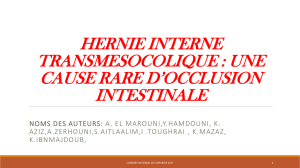

- Définition d’une hernie : extérioration, hors de la cavité abdominale, du contenu entouré

d’un sac péritonéal.

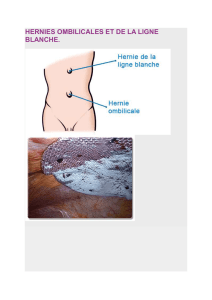

Les hernies

- Une hernie survient toujours à un point de faiblesse congénital de l’organisme.

- Localisation des hernies :

o Aine : inguinal ou crural.

o Ombilical.

o Ischiatique.

o Spiegel.

o Ligne blanche.

o Triangle de Jean-Louis Petit.

o Quadrilatère de Gruynfeld.

o Diaphragmatique ou hernies internes.

- Hernie de la Ligne blanche : hernie particulière qui ressort au niveau de la ligne blanche

xipho-ombilical. Ce sont de petites hernies (trou de 5mm de diamètre). Séméiologie de

cette hernie :

o Rare.

o Douleur vive lors des efforts de soulèvement de manière très précise.

L’hernie est tellement petite que l’intestin ne peut pas sortir à travers. Cependant le

soulèvement de charges lourdes l’hyperpression de la cavité abdominale fait sortir

de tissus graisseux avec pincement du nerf.

o Il faut donc palper au repos et palper lorsque le patient se relève (le doigt butte

contre une petite boule).

o Pas d’urgence d’opération mais cependant cela n’est pas viable à cause de la

douleur dans la vie de tous les jours.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

1

/

34

100%