Chapitre 4 : CONSOMMATION ET EPARGNE

CHAPITRE 4

M. AOURAGH/ 1BTS PME-PMI/ ECONOMIE GENERALE

1

Chapitre 4 : CONSOMMATION ET EPARGNE

Au-delà de l’acception commune qui veut que la consommation soit un usage – et donc

une forme de destruction – du revenu, les motivations qui dictent ses contours sont

profondément liées à son pendant : l’épargne. Les multiples formes qu’elle revêt, la

particularité de sa réaction aux évolutions des prix, et les diverses théories qui la décrivent,

illustrent son caractère non seulement économique, mais aussi éminemment symbolique.

1. La consommation

1.1 Notion de consommation

a- Définition

Consommer un bien, c’est le détruire. Cette conception, qui remonte à Jean – Baptiste

SAY, décrit parfaitement ce qui se passe pour les biens non durables. Cependant, la

plupart des biens sont aujourd’hui durables ou semi durables, on dira donc que le

consommateur les détruit progressivement (il les use). Par ailleurs, la majorité de la

consommation concerne des services, c'est-à-dire des « biens » non matériels qui ne

peuvent être détruits, on dira que l’acte de consommation consiste à les « utiliser », à en

tirer une utilité. Dans tous les cas, toutefois, il y a disparition à la suite de l’usage :

immédiate ou progressive pour les biens matériels, implicite pour les services.

Consommer, c’est satisfaire des besoins en utilisant des biens et des services.

b- Formes

On distingue généralement plusieurs formes de consommation :

- Selon la nature du consommateur, entre la consommation finale (le dernier

utilisateur, le ménage) et la consommation intermédiaire (consommation des

entreprises dans un but de production).

- Selon la nature du produit consommé, entre la consommation de biens

fongibles (immédiatement détruit dès la première utilisation), de biens semi

durables et durables.

- Selon le prix de l’utilisation du bien, entre la consommation marchande (le

bien est proposé à un prix supérieur à son coût de revient) et la consommation

non marchande (le bien est proposé à un prix inférieur à son coût de revient,

comme pour les transports en commun urbains, voire sans prix, comme pour la

scolarisation obligatoire).

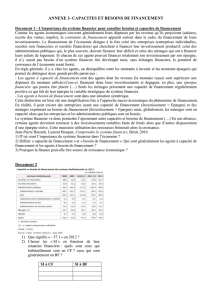

c- La consommation dans la comptabilité nationale

La comptabilité nationale distingue :

la consommation intermédiaire qui est l’utilisation intégrale d’un bien ou d’un service

dans un processus de production ;

la consommation finale ou consommation effective est mesurée par les dépenses des

ménages augmentées des dépenses des administrations publiques en faveur des

ménages ;

la consommation de capital fixe est synonyme d’amortissement économique. Elle

mesure la perte de valeur subie par les biens d’équipement durales utilisés dans le

processus de production.

CHAPITRE 4

M. AOURAGH/ 1BTS PME-PMI/ ECONOMIE GENERALE

2

d- Les outils d’analyse

Les lois d’Engel –

- La part des dépenses alimentaires dans le budget diminue au fur et à mesure

que le revenu s’élève, c'est-à-dire l’élasticité – revenu (voir ci-dessous) de

l’alimentation est inférieure à 1.

- La part des dépenses d’habillement et de logement est stable lorsque le revenu

augmente, c'est-à-dire l’élasticité – revenu pour le logement et l’habillement est

égal à 1.

- La part des autres dépenses (santé, hygiène, loisirs, culture) augmente au fur et

à mesure que le revenu pour ces dépenses est supérieur à 1.

Elasticité – revenu

Rapport entre la variation relative de la quantité consommée et la variation relative du revenu ;

sa formule est :

(C2 – C1) /C1 C1 : consommation de la période 1 ; R1 : revenu de la période 1

C2 : consommation de la période 2 ; R2 : revenu de la période 2

(R2 – R1) / R1

Coefficient budgétaire

Rapport entre les dépenses pour un poste (ex : alimentation) et l’ensemble des dépenses au

cours de la période donnée pour un groupe social donné. Les coefficients budgétaires servent

de coefficients de pondération dans le calcul de l’indice des prix.

1.2 Les analyses théoriques

a- L’optimisation du consommateur

Depuis la révolution marginaliste déclenchée à partir de 1871 par les travaux de Menger,

Jevons et Walras, prévalait en conception qualifiée de « microéconomique » fondée sur le

double postulat de rationalité et d’autonomie d’un consommateur individuel. Celui-ci cherche à

maximiser la satisfaction de ses besoins (son « utilité ») compte tenu de son budget. Il est donc

conduit à faire des choix qui sont principalement déterminés par les prix des biens et services

offerts sur le marché et par ses préférences.

L’analyse microéconomique de la consommation permet de mettre en évidence certains effets

ou conclusion notamment :

- L’effet Giffen montre que la baisse des prix de produits inférieurs (biens alimentaires

de première nécessité par exemple) peut entraîner une hausse de la demande de ces

biens, les seuls accessibles pour les ménages les plus modestes en cas de hausse des

prix des biens supérieurs.

- L’effet Veblen (ou snob-effect) montre que les consommateurs cherchent à se

distinguer en achetant les produits les plus onéreux (effet de distinction).

- L’effet mode, sous l’influence notamment de la publicité et des techniques de la

mercatique entraîne les consommateurs vers des comportements bien éloignés de la

rationalité néo classique. De même que le prix élevé est perçu comme un signal de

qualité, les marques connues exercent un effet d’attraction vers le consommateur….

CHAPITRE 4

M. AOURAGH/ 1BTS PME-PMI/ ECONOMIE GENERALE

3

b- Une vision macroéconomique de la consommation : la fonction de consommation

keynésienne

A l’approche microéconomique de la consommation privilégiant la relation prix – quantité,

Keynes va opposer dans sa Théorie Générale (1936) une vision plus globale de la

consommation fondée sur une relation macroéconomique entre consommation et revenu.

La fonction macroéconomique de consommation établie par Keynes donne en fait, une relation

de proportionnalité décroissante entre la consommation (C) des ménages et le revenu national

(Y) : « la consommation augmente avec le revenu national mais à un taux plus faible » (loi de

Keynes). De ce fait, le rapport C/Y appelée propension moyenne à consommer tend à diminuer.

Cette loi se vérifie à court terme, mais n’est pas confirmée par les études à long terme. D’autres

analyses permettent d’expliquer la stabilité de la propension à consommer.

c- Les autres théories explicatives de la consommation

La théorie du revenu permanent (M. Friedman) : cherche à expliquer la stabilité de la

propension à épargner dans le temps, infirmant la loi de Keynes. La consommation ne

dépend pas seulement du revenu perçu lors de la période courante (revenu courant),

mais du revenu dont les individus dispose à long terme (revenu permanent), en

considérant notamment leurs revenus futurs anticipés (sous l’hypothèse d’anticipations

rationnelles).

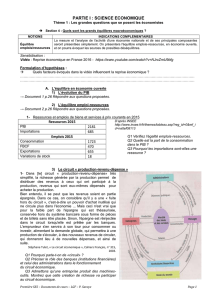

La théorie du cycle de vie de F. Modigliani introduit une nouvelle distance entre niveau

de revenu et niveau de consommation. Au-delà du revenu, la consommation d’un agent

est aussi liée à sa position dans son cycle de vie. Avant la période d’activité, les agents

consomment sans disposer d’un revenu propre (les adolescents par exemple). Pendant

la période d’activité le niveau de consommation des agents est inférieur à leur revenu

(constitution d’une épargne de précaution pour les « vieux jours »). Enfin, pendant la

retraite, le niveau de consommation peut être supérieur au niveau des pensions reçues)

(figure 1).

Duesenberry, avec la théorie du revenu relatif, montre l’importance des effets d’imitation.

La consommation est un symbole social ; les consommateurs adoptent les normes de

consommation du groupe immédiatement supérieur qui dispose d’un revenu élevé.

CHAPITRE 4

M. AOURAGH/ 1BTS PME-PMI/ ECONOMIE GENERALE

4

1.3 Les déterminants de la consommation

a- L’analyse microéconomique

Le consommateur effectue ses choix entre les différents biens en fonction de l’utilité (ou de la

satisfaction) qu’ils lui apportent, ce qui suppose qu’il est capable de classer les biens selon une

relation de préférence. L’utilité est donc une valeur subjective. Dans cette théorie, il est

indispensable que le consommateur soit parfaitement informé et capable d’évaluer de manière

constante l’utilité des biens. C’est l’hypothèse de rationalité.

b- Les analyses psychologiques

Les choix et préférences des consommateurs peuvent être influencés par certains facteurs :

D’ordre psychologique : les comportements d’achat se déterminent par l’ensemble des

motivations et des freins psychologiques qui poussent chaque individu à agir. Les

motivations peuvent s’expliquer par les besoins que chaque individu ressent et qui

peuvent être classés de plusieurs façons notamment selon la pyramide de Maslow.

D’ordre sociologique : les caractéristiques sociales et culturelles sont déterminantes. Les

choix sont influencés par l’origine et le milieu social de chacun, sa volonté de s’identifier

à un groupe ou de se différencier d’un autre groupe (Boudrillard).

c- Les analyses institutionnalistes

Les comportements des consommateurs se déterminent selon leur perception de

l’environnement et l’information qu’ils peuvent y trouver. La publicité permet aux entreprises

d’influencer les choix du consommateur et atténue son pouvoir de décision (idée de « la filière

inversée » de Galbraith).

CHAPITRE 4

M. AOURAGH/ 1BTS PME-PMI/ ECONOMIE GENERALE

5

2. L’épargne

Variable incontournable pour le bon fonctionnement de l’économie, l’épargne constitue

un objet de la science économique qui focalise encore les controverses autour à la fois de sa

définition, de ses motivations et plus généralement de son influence sur l’activité économique.

2.1 Notion d’épargne

a- Définition

Partie du revenu non consacrée à la consommation immédiate. Cette définition doit être prise à

titre provisoire. En effet dans la littérature économique on repère plusieurs définitions :

Mise en réserve : l’épargne est alors synonyme d’économie, de thésaurisation ;

Constitution d’un capital, d’un patrimoine, d’une fortune. L’épargne est synonyme

d’accumulation des richesses ;

« Excès du revenu sur la dépense de consommation » (J.M.KEYNES). L’épargne est un

résidu, un phénomène passif et non un acte volontaire d’abstinence ;

b- Classification

Au-delà de ces définitions, le mot épargne reçoit plusieurs qualificatifs soit de nature

idéologique soit de nature phénoménale.

D’un point de vue idéologique, les notions les plus courantes sont :

- L’épargne créatrice ou épargne affectée à l’investissement, dite encore épargne

active ;

- L’épargne réserve ou thésaurisation ou encore l’épargne stérile ou inactive.

Du point de vue phénoménal on distingue :

- L’épargne spontanée et l’épargne forcée. L’épargne spontanée ou libre ou

intentionnelle dépend de diverses motivations, du taux d’intérêt, du revenu de

l’épargnant, de l’indice des prix, etc. L’épargne forcée est une réduction du pouvoir

d’achat imposée par l’état ou par un groupe. L’autofinancement est une épargne

forcée sociétaire, l’impôt est une épargne forcée publique ou épargne forcée

fiscale ;

- L’épargne individuelle et l’épargne collective. L’épargne individuelle est la part du

revenu non consommée immédiatement par un individu. L’épargne collective ou

épargne globale ou épargne nationale est la partie du revenu national nécessaire

au financement des investissements ;

b- L’épargne dans la comptabilité nationale

Dans la comptabilité nationale, l’épargne apparaît comme solde du compte de revenu des

secteurs institutionnels. Ce compte indique comment le revenu est partagé entre les dépenses

de consommation et l’épargne. L’épargne est donc la différence entre le revenu disponible brut

et la consommation finale. Le montant de l’épargne nationale est ainsi la somme de l’épargne

brute des secteurs institutionnels dégagés par la comptabilité nationale.

6

6

1

/

6

100%