Principales techniques et méthodes utilisées en Neurosciences

1

Plan du cours

Introduction

I-TECHNIQUES D’EXPLORATION ANATOMIQUE ET STRUCTURELLE

A) Techniques de microscopie, histologie et cytologie

1- Principes généraux en microscopie optique

a-fixation

b-inclusion et coupe

2- Principales applications

a- colorations

b- histo- et cytochimie

-histochimie classique-autoradiographie-immunohistochimie

-hybridation in situ

3-La microscopie confocale

4- Principes généraux en microscopie électronique

a- microscopie électronique à transmission

b- microscopie électronique à balayage

B) Techniques d’exploration anatomique sur l’animal ou le sujet vivant

1- radiographie classique et angiogrammes

2- tomographie aux rayons X

3- Imagerie par résonance magnétique nucléaire IRM

La RMN-L’IRM anatomique –l’IRM de diffusion

TECHNIQUES ET METHODES EN NEUROSCIENCES

Sous le terme général de Neurosciences il faut en fait regrouper tout un éventail de

disciplines scientifiques très diverses qui s’appliquent toutes à essayer de comprendre comment

se construit, comment fonctionne le système nerveux (SN) et comment il gère les différents

comportements individuels et collectifs. C’est ainsi que les diverses Sociétés scientifiques

internationales consacrées aux Neurosciences reconnaissent :

-la Neuroanatomie qui caractérise la structure et l’organisation (morphologie,

connectivité...) du SN,

-la Neurophysiologie qui étudie le fonctionnement physiologique des neurones,

-la Neurochimie qui étudie les molécules vectrices d’informations dans le SN,

-les Neurosciences moléculaires qui étudient et manipulent le matériel génétique des

cellules nerveuses

-la Neurologie qui est la branche de la médecine s'intéressant aux conséquences

cliniques des pathologies du SN et à leurs traitements,

2

-la Neuropsychologie qui s'intéresse aux conséquences cliniques des affections du SN

sur les processus mentaux,

-la Neuroendocrinologie étudie les liens entre le SN et le système hormonal,

-les Neurosciences comportementales qui s’intéressent aux bases biologiques des

comportements

-les Neurosciences cognitives qui cherchent à établir les liens entre le SN et la

cognition,

-les Neurosciences computationnelles qui cherchent à modéliser le fonctionnement du

système nerveux au moyen de simulations informatiques.

Enfin sont apparues de nouvelles disciplines telles que la Neuroéconomie et la

Neurofinance qui s'intéressent aux processus de décision des agents économiques, et

notamment l'étude des rôles respectifs des émotions et de la cognition dans ceux-ci.

Ces disciplines, relevant des différentes branches de la Biologie, de la Physiologie, de la

Physique, de la Chimie, de la Psychologie ou encore des Mathématiques ou de l’Informatique,

ont apporté diverses techniques et méthodes d’investigation et d’analyse qui contribuent toutes

à une meilleure connaissance du SN. Ces techniques ont été développées à tous les niveaux

d’organisation des êtres vivants : du niveau moléculaire jusqu’au niveau du groupe d’individus,

en passant par les niveaux cellulaires, tissulaires et organiques.

Lorsqu’on s’engage dans l’étude des bases biologiques des comportements, il est

nécessaire de savoir comment les connaissances actuelles ont pu être acquises, de comprendre

quelles sont les démarches qui les feront progresser et de comprendre comment certaines

applications issues de la recherche fondamentale sont utilisées à des fin thérapeutiques. A cet

effet, je vous propose donc de découvrir un certain nombre de techniques et méthodes de base

en Neurosciences en décrivant les méthodes d’exploration anatomique et structurale, puis les

méthodes dédiées à l’étude du fonctionnement du SN. Dans chacune de ces parties nous

distinguerons les techniques « in vitro » qui s’appliquent après le sacrifice ou la mort naturelle

de l’organisme étudié et les techniques « in vivo »développées sur des organismes vivants.

I- TECHNIQUES D’EXPLORATION ANATOMIQUE ET STRUCTURELLE

Pendant plusieurs millénaires, les savants égyptiens puis grecs ont pensé que le cœur

était le siège de la conscience, de l’âme, de la pensée et des souvenirs. Aristote a écrit que le

cerveau, composé de tissus mous apparemment indifférenciés, avait pour principale fonction

refroidir le cœur. Les premières observations et dissections pratiquées sur des gladiateurs par

3

les médecins romains les ont conduit à postuler que la tête était l’organe des sensations et le

siège de l’intelligence. Certains médecins, dont Gallien, ont découvert que le cerveau était

creux et que des fluides circulaient dans des cavités (ventricules). Les premières théories

fonctionnelles disaient que les fonctions du corps dépendaient de l’équilibre de 4 liquides

vitaux, ou humeurs. On pensait alors que les sensations étaient enregistrées et les mouvements

initiés par le déplacement de ces humeurs vers ou à partir de ces ventricules du cerveau. Les

nerfs étaient considérés comme des canaux!

Cette théorie a persisté jusqu'à la Renaissance. Les premiers appareils d’optique ont

alors autorisées des observations précises du cerveau et du tissu nerveux qui ont conduit les

savants a construire d’autres théories plus ou moins fantaisistes (l’erreur de Descartes!). A la

fin du 18ème siècle le cerveau est toutefois considéré comme un organe complexe dont le

fonctionnement est intimement lié à sa structure et les nerfs sont reconnus pour assurer la

communication entre le corps et le cerveau en transportant de l’électricité (Galvani, Benjamin

Franklin). Le véritable essor des Neurosciences se situe à la fin du 19ème siècle avec les

possibilités nouvelles offertes par les technologies de l’époque : microscopie, chimie,

enregistrement et stimulations électriques qui ont permis de découvrir les neurones, les

synapses...

Ce petit historique vous démontre à quel point la connaissance est liée à l’évolution de

la technologie, dans le domaine des Neurosciences, comme dans bien d’autres.

A) Techniques de microscopie, histologie et cytologie

Historiquement, ce sont les techniques qui ont le plus fait progresser les Neurosciences.

Ces méthodes se sont développées grâce aux avancées réalisées en Physique optique puis en

Physique électronique. Lorsque les chercheurs s’intéressent à la structure et l’organisation des

tissus, ils pratiquent de l’histologie. S’ils se penchent plus particulièrement sur les structures

cellulaires, ils pratiquent la cytologie. En fait, dans le langage courant ces deux approches sont

décrites sous le terme « histologie », car elles utilisent une méthodologie commune.

Il est rare qu’un laboratoire de Neurosciences ne soit pas équipé de matériel d’histologie

et de microscopie. En effet, ces techniques sont les plus couramment utilisées par les

neurobiologistes de tous bords, que se soit pour l’exploration purement anatomique et

structurale, explorer les modes de communication entre les cellules nerveuses ou pour contrôler

les expériences faisant appel à des lésions ou des stimulations du SN, (vérification de la

position des lésions ou électrodes) comme nous le verrons plus loin. Cela explique la nécessité

de décrire quelque peu les principales méthodes utilisées en microscopie classique (optique) et

en microscopie électronique.

4

1- Principes généraux en microscopie optique.

C’est grâce à ces techniques que l’on a pu décrire, dès le 19ème siècle, la structure fine du

tissu nerveux. On a ainsi pu découvrir la microarchitecture des structures du cerveau déjà

décrites grossièrement par l’observation anatomique classique. Par exemple l’existence de

groupes cellulaires ou encore noyaux, formés par le rassemblement plus ou moins important de

neurones (découverte de la microanatomie des noyaux gris centraux et des noyaux du tronc

cérébral) ou encore l’existence de faisceaux de fibres nerveuses constituant les voies de

communication entre les différents noyaux.

Ces techniques ont également permis de caractériser les différents types de cellules

nerveuses et ainsi de distinguer les neurones des diverses cellules gliales (astrocytes,

oligodendrocytes, cellules de la microglie, Fig. A-1 et A-3).

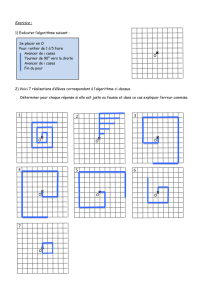

Fig. A-1 : coupe de moelle épinière humaine. Coloration Nissl.

Les plus grosses cellules sont des neurones moteurs, les plus

petites avec des noyaux très foncés sont des cellules gliales

a- Fixation

Pour étudier le tissu nerveux dans un état le plus proche possible de l’état vivant, il est

nécessaire d’éviter l’auto-dégradation de la matière biologique ; il faut donc traiter les tissus

pour éviter qu’ils ne « pourrissent ». Le traitement s’appelle la fixation.

En effet, les cellules et les tissus contiennent diverses enzymes de dégradation qui,

lorsque l’équilibre vital est rompu, vont attaquer les composants cellulaires, les membranes, les

mitochondries …etc et provoquer la décomposition des échantillons. Cette auto-dégradation est

accélérée par l’action de la flore microbienne omniprésente, qui peut se développer

5

extrêmement rapidement en se nourrissant des tissus morts (dépourvus de défenses

immunitaires).

Donc pour garder les tissus dans l’état proche de l’état vivant, il est nécessaire de fixer,

de figer les structures cellulaires en bloquant les molécules biologiques, pour les protéger ou

pour les empêcher d’agir (dans le cas des enzymes et des bactéries).

Il existe plusieurs méthodes de fixation, physique et chimiques ; les plus utilisées sont la

fixation par congélation rapide ou cryofixation et la fixation chimique.

La cryofixation est surtout utilisée lorsqu’on veut étudier les caractéristiques

biochimiques des tissus, car elle n’altère pratiquement pas les molécules biologiques. Par

exemple, on utilise la cryofixation pour étudier la localisation des enzymes de synthèse ou de

dégradation des neurotransmetteurs, ou encore le métabolisme de diverses protéines

neuronales. La cryofixation est souvent réalisée en immergeant un petit échantillon de tissu

frais dans un liquide organique neutre refroidi à -40 °C.

La fixation chimique est réalisée par des aldéhydes, qui présentent la particularité

d’établir de nombreux « ponts » entre les différentes molécules biologiques.

La fixation au formol est considérée comme universelle car elle autorise à la fois les

observations neuroanatomiques les plus fines et certaines manipulations biochimiques.

La meilleure fixation chimique est obtenue par perfusion du système cardiovasculaire de

l’animal étudié: le formol peut ainsi agir directement au sein des différents tissus et figer très

rapidement les structures cellulaires. La perfusion présente aussi l’avantage d’éliminer les

hématies qui peuvent contrarier certaines réactions biochimiques. Lorsqu’on ne peut perfuser,

c’est le cas chez l’homme, on se contente de disséquer rapidement les structures en petits

morceaux et de les immerger dans des volumes importants de solution de fixateur.

b-Inclusion et coupe

Après la fixation, les échantillons doivent être préparés pour qu’on puisse les sectionner

en tranches assez fines pour les rendre observables par transparence au microscope. Les coupes

sont réalisées à l’aide d’un microtome (Fig. A-2), appareil de précision qui ressemble en gros à

une machine à trancher la charcuterie, et qui permet d’obtenir des fines tranches d’une

épaisseur de 1 à 100 microns. Toutefois, bien que la fixation durcisse les tissus, ceux-ci sont

encore trop mous pour être coupés en tranches très fines. Il faut alors traiter les échantillons

fixés afin de les durcir pour rendre la coupe possible.

Deux méthodes peuvent être employées selon le type de fixation utilisé. La première,

rapide, mais aussi délicate si l’on veut conserver les tissus en très bon état, consiste à couper

directement les échantillons qui ont été traités par cryofixation. On peut également congeler des

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%

![III - 1 - Structure de [2-NH2-5-Cl-C5H3NH]H2PO4](http://s1.studylibfr.com/store/data/001350928_1-6336ead36171de9b56ffcacd7d3acd1d-300x300.png)