UV_511_TRAUM_CRANE

1

TRAUMATOLOGIE

DU CRANE

ET DE LA FACE

UV 511

URGENCES DE TERRAIN

NAYROLLES D.

2

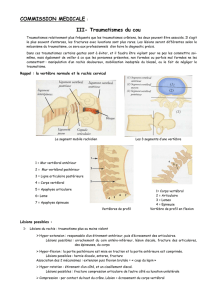

TRAUMATISMES CRANIENS ET VERTEBRAUX

1-TRAUMATISMES CRANIENS

Parmi les traumatismes, les lésions cranio-cérébrales sont fréquentes et potentiellement graves

tant à court terme (risque vital) qu’à long terme (handicap).

La prise en charge pré-hospitalière permet de réduire les atteintes cérébrales en restaurant le plus tôt

possible les fonctions ventilatoires et circulatoires.

Un traumatisé crânien grave est un traumatisé dont le score de Glasgow (GCS) est inférieur ou égal à

8 et dont les yeux sont fermés.

1.1 Le score de Glasgow.

L’échelle de Glasgow représente une technique simple d’apprécier cliniquement l’état de

conscience d’un blessé. Elle est fondée sur l’évaluation de trois paramètres et permet de guider

rapidement vers le choix thérapeutique le plus adapté.

Trois points sont nécessaires :

L’ouverture des yeux: témoin du niveau d’éveil comportemental; d’après les mouvements

observés provoqués par diverses stimulations et selon une échelle numérique, il est attribué un grade à

la réponse obtenue.

La réponse verbale: elle permet d’apprécier les qualités d’adaptation d’une réponse verbale à

un ordre oral.

La réponse motrice: elle est évaluée à partir de stimulations verbales et nociceptives.

REPONSE

VERBALE

OUVERTURE DES

YEUX

REPONSE

MOTRICE

orientée……5

spontanée….4

obéit….6

confuse…..4

au bruit….3

adaptée…..5

Inappropriée….3

a la douleur….2

orientée….4

incompréhensive….2

absente….1

flexion réflexe….3

absente….1

extension réflexe…2

absente….1

L’ECHELLE DE GLASGOW

Entre la conscience normale et le coma existe différents stades d’altération de la conscience.

L’échelle de Glasgow permet de les quantifier par un score compris entre 15 (conscience normale) et

7(coma).

On attribue à chaque paramètre un indice correspondant à l’examen clinique. La somme des

trois indices donne le score de Glasgow variant ainsi de 3 pour les valeurs les plus péjoratives à 15

pour les plus favorables.

3

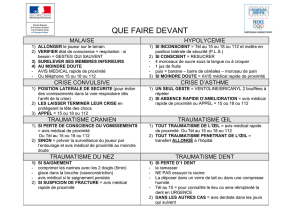

Devant un coma, la conduite de terrain s’attachera à préciser le diagnostic de gravité

directement fonction du score de Glasgow; les mesures symptomatiques ainsi que l’enquête

étiologique par l’interrogatoire du blessé et/ou de l’entourage (circonstance de l’accident, mode

d’installation, évolution des troubles de la conscience.

L’examen clinique recherchera la présence de signe de localisation et l’état des fonctions

respiratoire et circulatoire.

Les éléments de gravités sont fonction : de l’âge, des antécédents médicaux, du délai écoulé

avant la prise en charge médicale, d’un score de Glasgow inférieur à 7, des altérations des fonctions

neurovégétatives,et enfin d’une détresse cardio-respiratoire associée.

Sur le terrain, la prise en charge médicale dépend de l’équipement à disposition. Cependant certaines

mesures sont toujours réalisables : libération des voies aériennes supérieures avec mise en place d’une

canule de Guesdel; position latérale de sécurité; oxygénothérapie; mise en place d’un abord veineux,

auscultation cardio-pulmonaire; surveillance hémodynamique; mesure de la température corporelle et

de la glycémie capillaire; ECG et surtout alerter les secours médicalisés en appelant le 15, le 18 ou le

112 en sachant que tout score de Glasgow inférieur à 11 reste potentiellement instable ou risque

d’évoluer et doit si la décision d’une hospitalisation est prise bénéficier d’une évacuation sanitaire

médicalisée.

PRINCIPALES CAUSES DE COMA

COMA D’ORIGINE METABOLIQUE

-hypoxique, hypercapnique

-diabétique

-électrolytique

-hypo ou hyperthermique

-hépatique

-urémique

-endocrinien

COMA TRAUMATIQUE

- traumatisme crânien et/ou

- traumatisme médullaire

COMA D’ORIGINE NEUROLOGIQUE

- tumeur cérébrale

COMA VASCULAIRE

- hémorragie méningée

- hémorragie intra parenchymateuse

- accident vasculaire cérébral

COMA D’ORIGINE TOXIQUE

COMA D’ORIGINE INFECTIEUX

La prise en charge pré-hospitalière repose sur :

4

La coordination des intervenants, qui est au mieux réalisée par le régulateur du SAMU, lequel

assure l’écoute permanente, déclenche la réponse la plus adaptée, s’assure des disponibilités

d’hospitalisation, organise le transport et veille à l’admission.

La prévention des agressions cérébrales secondaires d’origine systémique en maintenant ou en

restaurant les fonctions ventilatoires et circulatoires ; l’intubation est réalisée en tenant compte du

risque de lésion cervicale associée, la ventilation artificielle doit assurer une saturation de

l’hémoglobine supérieure à 90% et une normocapnie, la pression artérielle doit être maintenu

supérieure à 90 mm de Hg par remplissage vasculaire avec du sérum salé isotonique à 0,9 pour mille

ou colloïdes isotoniques en excluant out soluté hypotonique ; cependant out signe évocateur

d’engagement cérébral doit faire prescrire du mannitol à 20%, enfin la sédation est envisagée après

intubation , ventilation et stabilisation des paramètres hémodynamiques.

Lors d'un traumatisme crânien les lésions peuvent intéresser le cuir chevelu où une plaie

peut masquer une embarrure et/ou le squelette osseux (fracture simple de la voûte pouvant être

à l'origine d'une hémorragie extra-durale, fracture avec embarrure, fracture de la base...) et/ou

le cerveau qui peut être le siège d'une commotion se traduisant par une perte de connaissance

transitoire, d'une contusion qui réalise une hémorragie diffuse intraparenchymateuse avec

œdème cérébral à l'origine d'une hypertension intracrânienne, d'hémorragies traumatiques soit

intracérébrales (hématomes intraparenchymateux) soit intracrâniennes (hématomes sous-

duraux, extra-duraux, hémorragies méningées...).

Les complications précoces surviennent donc à partir de :

- L'hypertension intracrânienne,

- L'hydrocéphalie associée quand il existe une hémorragie méningée traumatique,

- La souffrance cérébrale directe.

A long terme :

- Hématome sous-dural chronique,

- Epilepsie post-traumatique,

- Hydrocéphalie à pression normale (en cas d'hémorragie méningée)

- Méningite (en cas de fuite chronique de liquide céphalo-rachidien).

1.2 HEMATOMES

1.2.1 HEMATOME EXTRADURAL.

C'est le type de l'extrême urgence chirurgicale dont la guérison dépend de la rapidité de la

décision opératoire.

C'est un épanchement de sang qui se constitue entre l'os et la face externe de la dure-mère,

souvent lié à une lésion d'une artère méningée (artère méningée moyenne).

Plusieurs tableaux cliniques sont possibles :

Le patient est conscient

Il y a ou non après le traumatisme une perte de connaissance immédiate et la complication

survient après un intervalle libre de quelques heures et est détectée grâce aux examens répétés de la

conscience.

Rapidement et progressivement vont survenir une obnubilation puis un coma, avec des signes

de localisation (hémiplégie en cas de fracture pariétale, syndrome frontal avec agitation, une mydriase

ipsilatérale à la fracture).

La notion d'une aggravation de la conscience après un intervalle libre chez un traumatisé du

crâne doit faire transférer le patient en neurochirurgie pour scanner.

5

Le patient est dans le coma d'emblée et on n'a pas la notion d'un intervalle libre. Quelles que soient

les données de l'examen clinique, un scanner s'impose.

Cas particulier : chez le jeune enfant, l'hématome sous dural peut donner le tableau

d'hémorragie interne associé aux troubles de la conscience ; l'aggravation est rapide mais la

récupération peut être excellente .

1.2.2 HEMATOME SOUS-DURAL

L'hématome sous-dural aigu :

Les signes cliniques sont semblables à celui de l'hématome extra-dural.

Chez un patient conscient surveillé pendant les 48 premières heures apparaît après 3 à 6 heures une

obnubilation progressive, avec ou sans agitation et céphalées, avec ou sans signes de localisation

(hémiplégie) ou de modification pupillaire. Le patient doit être transféré en neurochirurgie. Le

scanner montre l'hémorragie qui doit être évacuée.

Chez le patient comateux d'emblée survient une aggravation progressive avec souvent des

signes focaux (asymétrie du tonus ou des réflexes) ou des crises d’épilepsie. Là encore, le scanner

apporte le diagnostic.

1.2.3 HEMATOME INTRACEREBRAL.

Cette lésion existe rarement à l'état pur, elle apparaît chez un traumatisé du crâne après un

intervalle libre sous la forme d'une atteinte de la conscience avec des signes de localisation.

C'est le scanner qui détectera la situation intraparenchymateuse de l'hématome et aidera à poser les

indications thérapeutiques.

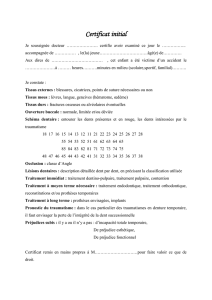

1.3 CONDUITE DE TERRAIN

Il est nécessaire d’hospitaliser pour examen complémentaire les sportifs obnubilés ou

présentant des signes d’atteinte neurologique. Les signes d’appel sont les vomissements, la perte de

connaissance, les maux de tête qui peuvent persister quelques heures parés le traumatisme. Un

traumatisme crânien peut être qualifié de grave quand il existe des complications engageant le

pronostic vital. La gravité doit être évaluée en fonction de l’état de conscience et non en fonction des

circonstances du traumatisme. L’atteinte cérébrale peut être directement consécutive au choc ou

secondaire suite à un œdème cérébral, une hypoxie ou à une hypotension artérielle. La bénignité du

traumatisme ne peut s’affirmer qu’à distance en l’absence de complication. Quoi qu’il en soit, il est

nécessaire de consigner l’examen clinique par écrit. Devant tout signe d’appel, les examens

complémentaires sont indispensables. Le scanner étant l’examen de référence. Les radiographies du

crâne standard non que très peu d’intérêt car la majorité des lésions cérébrales ont lieu sans fracture

apparente.

II-TRAUMATISME DU RACHIS.

Une lésion du rachis suite à un traumatisme peut être soupçonnée lorsque le sportif se plaint

de douleurs précises du rachis ou des membres. L’interrogatoire succinct précise le mécanisme

lésionnel, l’existence de douleurs rachidiennes.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%