famose

famose.htm - 1famose.htm - 1

VERS UNE THEORIE DE L’ ENSEIGNEMENT DES HABILETES

MOTRICES

J. P. FAMOSE

in L’ENFANT PAR SON CORPS

(Développement et activités physiques et sportives - Actio 1987)

……

4.1 - La notion de tâche motrice

On définit une tâche motrice comme une série de conditions, antérieures à la mise en œuvre de

l'habileté, qui déclenchent et organisent le comportement moteur. Ces conditions sont imposées au

pratiquant et ont une existence objective indépendante de ses ressources et de la manière dont il se

comporte. L'intérêt du concept de tâche motrice est qu'il permet de mettre au premier plan, non

pas la manière d'atteindre le but projeté, mais ce qui doit être atteint ainsi que les exigences à satisfaire.

Une tâche motrice peut être considérée comme renfermant au minimum les trois éléments suivants :

1) elle contient un but explicite qui spécifie le résultat qui doit être atteint après la réalisation motrice;

2) elle contient des conditions environnementales. Ces dernières sont tout d'abord constituées par les

sources d’informations extérieures que le pratiquant doit nécessairement prendre en considération pour

que le but puisse être atteint.

Prenons l'exemple d'un pratiquant confronté à une tâche de réception de service au volley. Son but est

de diriger le ballon dans une certaine direction et à une certaine hauteur afin de permettre la construction

d'une attaque. Par rapport à ce but, invariant, les conditions environnementales peuvent être très

différentes : le service peut être " flottant ", c'est-à-dire que le ballon peut suivre une trajectoire très

aléatoire; le service peut être " smashé ". Dans ce cas, le ballon va très vite. Le serveur adverse dans sa

tentative pour compliquer la tâche du receveur peut ainsi jouer sur plusieurs caractéristiques objectives :

soit frapper un ballon rapide dont la trajectoire est prédictive, soit envoyer un ballon peu rapide mais

présentant une grande incertitude. Quelle que soit la forme que prend la trajectoire, elle fait partie des

conditions environnementales qui gouvernent en partie le mouvement du receveur.

Les conditions environnementales sont constituées aussi par les forces extérieures telles que la

pesanteur, la résistance de l'air, les forces de réaction, les forces de friction, etc., ainsi que par tout ce qui

constitue l'environnement matériel, les surfaces de support, les instruments utilisés, etc.

Toutes ces conditions environnementales constituent des contraintes qui restreignent les degrés de

liberté de mouvement du pratiquant.

3) Enfin, une tâche motrice contient généralement des prescriptions quant à la procédure gestuelle à

mettre en œuvre pour atteindre le but comme par exemple : lancer à deux mains, sauter en " rouleau

ventral ", etc.

Quelle est, par rapport à ces trois éléments, la nature des connaissances et des recommandations

pratiques que la théorie peut fournir aux éducateurs physiques ? Si l'on considère le rôle de

l'environnement dans la régulation des habiletés motrices, tel qu'il a été exposé plus haut, les

prescriptions porteront, au plan général, sur la manière :

1) de créer un problème environnemental particulier;

2) d'aménager les conditions environnementales ;

3) de manipuler le niveau de complexité de la tâche et enfin 4) de faciliter la recherche autonome de la

solution motrice.

l) Créer un problème environnemental particulier

L'enseignant doit faire comprendre à l'élève que sa tâche est de produire un résultat particulier. Cela est

d'autant plus important que très souvent, dans les habiletés motrices, les buts à atteindre sont loin d'être

clairs aux yeux du pratiquant. Que l'on songe à la réalisation d'un virage skis parallèles, ou de

manœuvres en voile, etc. En conséquence, la facilitation de l'acquisition de l'habileté repose sur une

information claire et précise sur le but à réaliser. La tâche principale de l'enseignant est donc de clarifier

celui-ci, de le rendre en quelque sorte évident. Peu d'études se sont préoccupées de la manière dont on

peut y parvenir. Cette clarification du but peut être obtenue par un aménagement matériel du milieu

(Famose, Hébrard, Simonet, Vivès, 1979). La fonction de cet aménagement est d'inscrire concrètement

le but de l'habileté dans l'environnement. Cela peut être illustré dans le domaine du ski. Par exemple, on

désire faire réaliser, à des élèves, une courbe de virage régulière. Ce but peut être prescrit de manière

verbale abstraite. Mais dans ce cas, il peut être ambigu dans la mesure où diverses interprétations de la

régularité de la courbe sont possibles. Si, au contraire, on trace sur la neige à l'aide d'un colorant, une

courbe régulière et si l'on demande aux élèves de la suivre sans s'en écarter, le but devient sans

équivoque et sa présentation interdit toute interprétation contraire.

Parmi toutes les prescriptions que peut formuler une théorie de l'enseignement des habiletés motrices,

celles qui portent sur la manière de spécifier et de clarifier le but à atteindre ainsi que sur les moyens d'y

parvenir, sont sans aucun doute de nature à modifier profondément les méthodes traditionnelles

d'enseignement.

2) Aménager les conditions régulatrices

Le concept de " dépendance environnementale ", tel qu'il a été analysé plus haut, signifie que pour

organiser une réponse efficace, le pratiquant doit se conformer aux caractéristiques régulatrices de

l'environnement qui gouvernent son mouvement. Un des aspects importants de l'acquisition de l'habileté,

est de parvenir à faire coïncider les paramètres du mouvement avec ses caractéristiques

environnementales. Il est donc primordial, pour l'élève, d'apprendre à reconnaître celles-ci, de savoir les

détecter et les identifier. Au tennis, par exemple, le joueur doit savoir où se dirige la balle, à quel moment

elle va arriver à cet endroit, si elle a de l'effet, etc. Une mauvaise estimation des caractéristiques de la

trajectoire de balle entraînera inévitablement une inadaptation de son geste de frappe.

Peut-on aider l'élève à détecter et identifier les caractéristiques régulatrices ?

L'action de l'enseignant dans ce domaine doit consister essentiellement dans une structuration de

l'environnement. Tout d'abord est-ce que les conditions environnementales dans lesquelles. l'élève

cherche à acquérir l'habileté doivent rester identiques à celles de la situation normale. La

recommandation qu'il est possible de faire à ce sujet est que tous les indices régulateurs doivent être

présents dès les premières tentatives du débutant. Par contre l'éducateur peut réduire le nombre des

caractéristiques non régulatrices afin de ne pas trop augmenter la charge de stimulation. Il doit

notamment supprimer les sources éventuelles de distraction et les réintroduire progressivement en

fonction de l'évolution de l'apprentissage.

Quelques recherches ont porté sur la manière d'aider le pratiquant à mieux détecter des indices

régulateurs. C'est ainsi que des techniques de présentation de film (Haskins, 1965 ; Jones, 1972)

permettent une observation systématique de ceux-ci, ou bien un codage à l'aide de couleur (Machette,

1980) permet de les rendre plus prégnants par rapport au fond général de stimulation.

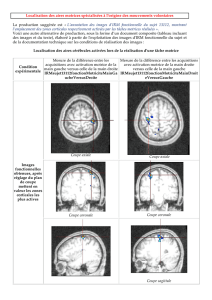

3) L'estimation des conditions environnementales

Elle n'est pas toujours facile à réaliser. La plupart du temps, l'environnement est en perpétuel

changement. Le pratiquant est donc confronté à la nécessité de prédire ce que seront les conditions

régulatrices à un moment donné. Cette capacité de prédiction, d'autant plus difficile à mettre en œuvre

que l'environnement est incertain, se développe au cours de l'apprentissage.

Comment faciliter cet apprentissage ?

La première tâche de l'enseignant consiste à identifier le degré général d'incertitude de la tâche. Afin de

l'aider dans cette estimation une théorie de l'enseignement des habiletés motrices doit construire des

systèmes de classification quantitatifs des caractéristiques des tâches motrices qui sont en rapport avec

toutes les sortes d'incertitude qui peuvent entrer dans la constitution d'une tâche.

Considérons l'une de ces caractéristiques : l'incertitude spatiale : elle est inversement proportionnelle à la

probabilité qu'a un individu de prédire où un événement va se produire. Par exemple où va atterrir la

longue passe que vient de faire le milieu de terrain au football. Où va aller le ballon, après un service

flottant, au volley, etc. Les différentes tâches que doivent accomplir les pratiquants comportent plus ou

moins de cette incertitude spatiale. A la différence du joueur de volley ou du joueur de tennis

réceptionnant un service, le joueur de golf n'est pour ainsi dire confronté à aucune incertitude spatiale.

Une échelle d'évaluation, par exemple, en quatre points, permet d'estimer de manière précise le degré

d'incertitude spatiale d'une tâche motrice. Il y a, à chaque extrémité, un minimum et un maximum

d'incertitude.

Bien qu'il soit difficile de donner une mesure précise de l'incertitude spatiale, des repères objectifs

permettent de situer les tâches sur cette dimension. Le minimum se situe lorsque l'objet sur lequel on agit

(la balle par exemple) est immobile. Lorsqu'un objet se déplace sur une dimension de l'espace, il devient

plus difficile de prévoir où il va aller. Quand il se déplace simultanément sur deux dimensions, c'est

encore plus difficile. Le maximum est atteint lorsque l'objet se déplace simultanément sur trois

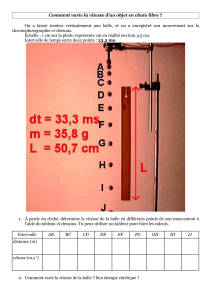

dimensions. La validité empirique de cette échelle a été vérifiée expérimentalement (Famose, Durand,

Bertsch, 1985). Dans cette expérience, on a demandé à des sujets de frapper, à l'aide d'une crosse

tenue à deux mains, une balle de tennis et de la diriger vers une cible. Les sujets devaient tenter

d'atteindre la cible dans quatre conditions environnementales différentes :

1. la balle était arrêtée ;

2. la balle roulait sur le sol ;

3. la balle rebondissait et devait être frappée en l'air ;

4) la balle devait être frappée après un faux rebond.

Dans cette expérience, les performances des sujets sont meilleures lorsque la tâche se situe au niveau

minimum de complexité sur l'échelle d'incertitude spatiale. Elle baisse lorsque ces tâches se positionnent

à des niveaux de complexité plus élevés. Une corrélation très forte a donc été établie entre le niveau de

performance des sujets et la position d'une tâche sur l'échelle. Il est possible de procéder de même en ce

qui concerne toutes les autres sources d'incertitude. L'utilité de telles échelles est évidente. Elles

permettent tout d'abord d'identifier, comme on vient de le voir, le niveau de complexité d'une

caractéristique de la tâche. Mais elles permettent aussi et surtout de manipuler la complexité de la tâche

en montant ou en descendant d'un ou de plusieurs échelons selon que l'on veut la complexifier ou au

contraire la rendre plus facile.

Dans deux autres expériences, (Famose, Durand, Bertsch, 1985), ont montré que l'efficacité de

l'entraînement peut augmenter lorsque les tâches d'entraînement sont manipulées en fonction de leurs

caractéristiques objectives. L'habileté à acquérir consistait à diriger une balle vers une cible en la frappant

avec une crosse après un rebond. L'efficacité relative

d'un programme d'entraînement basé sur une complexité progressivement augmentée a été comparée à

celle d'un programme basé sur une complexité maximale d'emblée et répétitive. Les sujets se sont

entraînés selon deux conditions d'apprentissage différentes. Les résultats obtenus ont montré que

lorsque l'on accroît progressivement la complexité, les performances s'améliorent. En revanche, si le

débutant est confronté d'emblée à des tâches de complexité maximale, aucun apprentissage ne se

produit et les performances des sujets restent du même ordre que celles d'un groupe témoin sans contact

avec la tâche.

4) Faciliter l'utilisation des forces environnementales

A notre connaissance, cet aspect n'a pas été exploré de manière systématique; et pourtant, il fait partie

des préoccupations principales des éducateurs physiques. Le choix du terrain et du matériel constitue

souvent leur domaine privilégié d'intervention. Par exemple, la méthode d'enseignement du ski, appelée "

ski évolutif ", témoigne de cette volonté de faciliter l'apprentissage en jouant sur le matériel utilisé. Cette

méthode consiste, en effet, à procurer aux élèves, en début d'apprentissage, des skis courts et faciles à

manœuvrer, afin de leur permettre de découvrir très tôt les mécanismes de déclenchement du virage. A

mesure que l'apprentissage se développe, on réintroduit une grandeur normale des skis. Le choix de la

pente, de la nature de la neige sont aussi des modalités d'intervention intuitivement recherchées par les

éducateurs. Il apparaît ainsi, qu'il existe un besoin considérable de rechercher des recommandations

générales permettant de guider les éducateurs dans leurs interventions dans ce domaine.

5) Faciliter la recherche autonome d'une solution motrice

Une théorie de l'enseignement des habiletés motrices formule une recommandation essentielle quant à

l'organisation de la réponse motrice : l'enseignant doit admettre qu'il appartient à l'élève d'auto-organiser

lui-même le mouvement qui lui permet d'atteindre un résultat particulier. Au minimum, l'enseignant peut

fournir un guidage d'une nature très générale. Cependant, étant donné les principes d'organisation des

structures de coordination telles que les décrit l'approche écologique, et étant donné la nature du

feedback qui est pris en compte dans l'apprentissage, il est naïf de supposer qu'une forme d’organisation

du mouvement imposée de manière précise par l'enseignant conduira à l'atteinte du but pour tous les

pratiquants. Il y a seulement une occasion dans laquelle une forme exacte de mouvement est importante

: lorsque le but est de se mouvoir en accord avec un standard imposé extérieurement, comme en

gymnastique ou en plongeon. Dans ces situations le résultat à produire est un mouvement particulier. Le

mouvement devient une fin en lui-même. Ici, l'intervention de l'enseignant dans l'organisation motrice de

l'élève est très active et obligatoire.

Pour toutes les autres habiletés dans lesquelles le mouvement est seulement le moyen par lequel un

résultat est obtenu, l'enseignant doit savoir que privilégier une forme particulière de mouvement peut

conduire à une confusion de but aux yeux du pratiquant (Gentile, 1972). Il faut préciser toutefois qu'il ne

s'agit pas de laisser l'élève se " débrouiller tout seul " face à la tâche dans sa complexité maximale.

L'analyse préalable de la tâche aura permis de décomposer celle-ci en sous-tâches qui sont présentées

de manière séparée d'une part et d'autre part la réduction du niveau de complexité des conditions

régulatrices, fait que le problème moteur présenté au pratiquant peut être tout à fait à sa portée et lui

permettre une recherche autonome de la solution motrice.

Il est évident que nous en sommes au tout début de la construction d'une telle théorie de l'enseignement-

On peut penser néanmoins que les exemples présentés ci-dessus montrent tout l'intérêt qu'il y aurait à

poursuivre la recherche dans ce domaine. L'évolution actuelle des connaissances sur l'apprentissage et

le contrôle moteur permettent d'envisager une amélioration sinon un renouveau dans la manière

d'enseigner les habiletés motrices. Cependant, ce renouveau passe, aussi et surtout, par le

développement de théories de l'enseignement des habiletés motrices qui permettront de jeter un pont

entre les connaissances fondamentales sur l'apprentissage moteur et la pratique quotidienne à l'intérieur

de la classe.

Il apparaît que l'analyse de la tâche et la manipulation planifiée des caractéristiques de celle-ci

constitueront le noyau central de ce nouveau type de théories.

1

/

3

100%