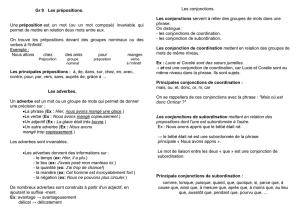

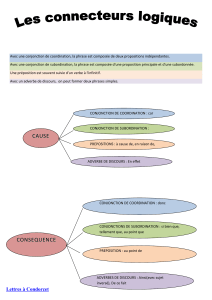

Les conjonctions

Théorie

Les conjonctions

Caractéristiques

Ce sont des mots invariables.

Elles ne sont jamais seules, il y a toujours une expansion à droite d’elle.

Définition :

Les conjonctions sont des marqueurs de relation au même titre que les prépositions (à, de,

par, pour, sans …), les adverbes coordonnants (puis, encore … ) les adverbes

organisateurs textuels (premièrement, ensuite …) et les pronoms relatifs. En fait, elles

contribuent à assurer la cohérence dans la progression de l’information dans un texte.

Il existe deux types de conjonctions :

- les conjonctions _________________________

- les conjonctions _________________________

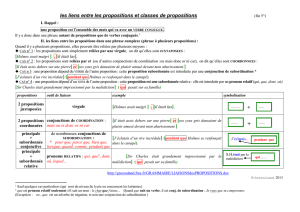

Les conjonctions de coordination

Les conjonctions de coordination unissent toujours des phrases ou des groupes

fonctionnels équivalents sur le plan syntaxique.

Les principales conjonctions de coordination sont : mais, ou, et, donc, car, ni, or, aussi,

néanmoins, ni… ni, sinon, ainsi que, c’est-à-dire, c’est pourquoi, ou bien, soit… soit.

Propriétés linguistiques des conjonctions de coordination :

1. Les conjonctions de coordination et, ou, ni et mais peuvent unir des groupes

fonctionnels pareils (GN, GAdj, GAdv) ou des phrases (Vincent est envoyé chez

la directrice, car il dort pendant ses cours.)

N.B. Les conjonctions de coordination _________et _________ ne peuvent unir

que des phrases.

2. Les conjonctions de coordination ne peuvent se combiner entre elles. Cela permet

de les distinguer des adverbes coordonnants. [*Cette chèvre est très docile et mais

(conj.) très têtue. (Cette phrase ne se dit pas.) – Elle est revenue de vacances et

puis (adv.) elle a recommencé à travailler. (On voit que puis est un adverbe.)]

On peut aussi retenir qu’une conjonction ne se déplace jamais dans la phrase alors

que l’adverbe coordonnant le peut.

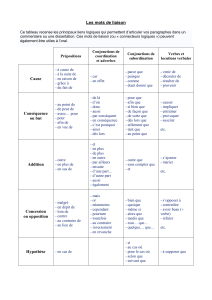

3. Une conjonction de coordination peut avoir plusieurs sens, ou valeurs

sémantiques, selon le contexte : addition (et, ni, ni… ni); cause (car); alternative,

choix (ou, ou bien, soit… soit); opposition, restriction, exclusion (mais, ou, et);

transition (mais, or); explication, hypothèse (car, soit).

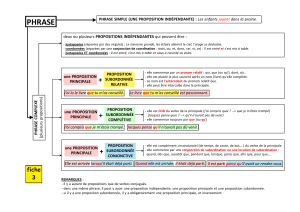

Les conjonctions de subordination

La conjonction de subordination unit toujours des phrases, en subordonnant la phrase

qu’elle introduit (P2) à la première phrase (P1). La phrase P2 possède donc une fonction

syntaxique par rapport à la phrase P1.

Les principales conjonctions de subordination sont : comme, lorsque, puisque, quand,

que, quoique, si, à condition que, à moins que, afin que, ainsi que, alors que, après que,

attendu que, aussitôt que, avant que, bien que, de crainte que, de façon que, de manière

que, de peur que, de sorte que, depuis que, dès que, en attendant que, jusqu’à ce que,

malgré que, parce que, pendant que, pour que, pourvu que, tandis que, vu que.

La conjonction de subordination que n’a pas de valeur sémantique particulière. Par

contre, les autres conjonctions de subordination ont plusieurs valeurs sémantiques :

Temps : quand, lorsque, alors que, comme, après que, etc.

But : pour que, afin que, de peur que, etc.

Conséquence : puisque, comme, parce que, vu que, etc.

Concession/opposition : quoique, bien que même si, alors que, etc.

Condition, supposition : si, à condition que, au cas où, pourvu que, etc.

Comparaison : comme, autant que, de même que, plus que, etc.

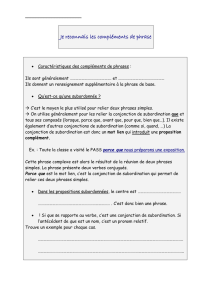

Propriétés linguistiques des conjonctions de subordination

Une conjonction de subordination :

1. peut introduire une subordonnée complétive ayant la fonction de :

complément du verbe (On espère que vous utiliserez un langage soigné.)

complément du nom (On a la conviction que vous capterez l’attention de

votre public.)

complément de l’adjectif (Il semble évident que vous êtes l’invité qu’on

attendait.)

sujet du verbe (Que vous soyez l’invité le plus attendu semble évident)

2. peut aussi introduire une subordonnée circonstancielle ou CP, qui a la

fonction d’un complément de la phrase:

- Différence entre la subordonnée complétive et la subordonnée CP : les 3

manipulations possibles pour la CP, soit :

-

-

-

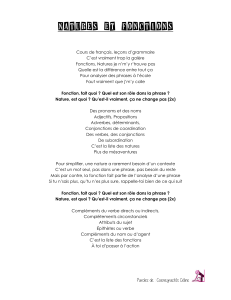

LA SUBORDONNÉE COMPLÉTIVE

Si une des phrases, dans la phrase matrice, complète un verbe, un adjectif ou un adverbe

contenu dans la phrase matrice…

Si on peut remplacer cette phrase par un GN ou un Gprép…

Si cette phrase est introduite par la conjonction de subordination que (Ex. : Je suis

contente que tu aies réussi ton examen.)…

Si cette phrase est introduite par un mot interrogatif – dans le cas d’une phrase

interrogative indirecte – (Ex. : Je me demande si j’ai bien réussi mon examen de

français.)…

A

AL

LO

OR

RS

S

C

C’

’E

ES

ST

T

U

UN

NE

E

S

SU

UB

BO

OR

RD

DO

ON

NN

NÉ

ÉE

E

C

CO

OM

MP

PL

LÉ

ÉT

TI

IV

VE

E.

.

Quelques exemples :

Je veux que tu réussisses

J’aimerais que tu me récites le chapelet à tous les matins.

Il est sûr qu’elle viendra.

Ils craignent qu’elle ne vienne à la soirée dansante.

LA SUBORDONNÉE CIRCONSTANCIELLE (CP)

Si une des phrases, dans la phrase matrice, donne une indication de temps, de cause, de

but, de concession, de comparaison, etc.

Si cette phrase a une fonction de complément de phrase…

Si elle est introduite par une conjonction de subordination exprimant un rapport de temps,

de cause, de but, de concession, de comparaison, de conséquence, d’hypothèse, de

manière, etc.

A

AL

LO

OR

RS

S

C

C’

’E

ES

ST

T

U

UN

NE

E

S

SU

UB

BO

OR

RD

DO

ON

NN

NÉ

ÉE

E

C

CI

IR

RC

CO

ON

NS

ST

TA

AN

NC

CI

IE

EL

LL

LE

E

O

OU

U

C

CP

P

Quelques exemples :

Quand tu auras terminé de racler le terrain, avertis-moi. (temps)

Elle désirait voyager autour du monde alors que lui préférait rester à la maison.

(concession/opposition)

Elle a participé au concours Défi-math comme plusieurs élèves l’ont fait. (comparaison)

Je te suggère d’étudier dès maintenant afin que tu réussisses pleinement tes examens.

(but)

Je vais laver la vaisselle à condition que tu me laisses sortir avec mes amis vendredi.

(hypothèse).

Subordonnée CP de temps

Exemple : Quand je serai prêt, je te le dirai.

Subordonnée CP de cause

Exemple : J’écoute de la musique dans ma chambre puisque je suis obligé d’y être.

Subordonnée CP de conséquence

Exemple : Ces découvertes ébahissent le monde scientifique si bien que les savants se

posent de sérieuses questions à leur sujet.

Subordonnée CP de but

Exemple : Elle lave le chandail de son fils pour que celui-ci puisse le mettre.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%