I. Les parentés permettent de reconstituer une histoire évolutive

RR - 15/04/17 - 769771286 - 1/7

Parentés et évolution

I. Les parentés permettent de reconstituer une histoire évolutive

A. Les caractères homologues sont hérités d'un ancêtre commun

B. La phylogénie reconstitue une histoire évolutive

►TP 1. Parentés anatomiques

II. Les caractères homologues sont macroscopiques ou moléculaires

A. À l'échelle macroscopique on distingue l'état ancestral et l'état dérivé d’un caractère

B. À l'échelle moléculaire le degré de similitude permet de préciser parentés

III. L’évolution repose sur des mécanismes génétiques

A. Des accidents génétiques sont source d’innovation

►TP 2a. Polyallélisme et mutations (version Anagène)

►TP 2b. Polyallélisme et mutations (version papier)

B. Les innovations génétiques ont des succès divers

► TP 3. Génotype et environnement

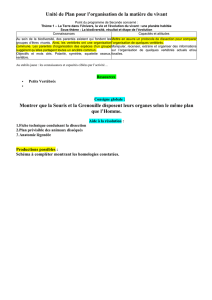

OBJECTIF

► FIGURE 1. Unité du vivant rappels 2de et 1ère ES d’après Belin TS p. 18

Les êtres vivants partagent des propriétés communes (structure

cellulaire, universalité de la molécule d'ADN, du code génétique et de

l’expression des gènes, plan d'organisation génétiquement déterminé,

etc.) qui traduisent des liens de parenté.

Les organismes actuels et fossiles résultent de l'évolution, c'est à dire de

la transformation d'espèces au cours du temps.

On cherche à préciser les relations de parenté entre les vertébrés

ainsi que les principaux mécanismes de l’évolution.

N.B. Selon la terminologie actuelle, le nom des groupes et les noms vernaculaires des

espèces s’écrivent en minuscules.

Première ES

Chapitre

7.1

4 semaines

RR - 15/04/17 - 769771286 - 2/7

I. Les parentés permettent de reconstituer une histoire

évolutive

A. Les caractères homologues sont hérités d'un ancêtre commun

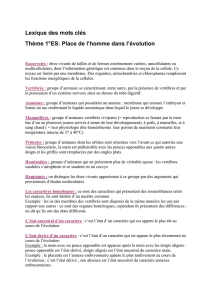

On appelle caractères homologues des structures (des attributs) qui présentent

la même organisation générale dans plusieurs espèces, cela relève d'une

similitude de contrôle génétique.

► FIGURE 2. Le membre antérieur des vertébrés dans Bordas TS p. 20.

► VOIR aussi Bordas ES p. 288 (figure équivalente).

Exemple. Les membres antérieurs des vertébrés sont homologues, car ils

présentent la même organisation (bras (humérus), avant bas (radius + cubitus),

carpe (poignet), métacarpe (paume), phalanges (doigts)).

Les ailes d’oiseau et de chauve-souris sont homologues en tant que membres mais

ne sont pas homologues en tant qu’ailes car, de ce point de vue, leur organisation est

différente.

L'aile d'oiseau et celle d'insecte ne sont pas homologues car elles n’ont pas la même

organisation (simple convergence de forme, il y a analogie).

Des structures homologues (membre antérieur des vertébrés) peuvent avoir une forme

ou une fonction différente (marche, nage ou vol), alors que deux structures analogues

(ailes d’oiseau et d’insecte) peuvent avoir la même fonction (vol).

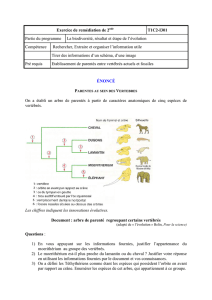

►FIGURE 3. Un exemple de relations de parenté RR, voir aussi Nathan TS p.

33.

Un caractère homologue possédé par un groupe d'espèces (les vertèbres pour les

vertébrés), est hérité d'une population ancestrale commune ou ancêtre

commun chez qui l'innovation évolutive est apparue.

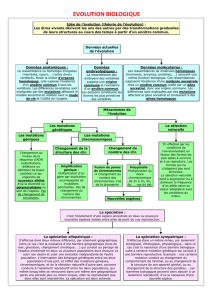

B. La phylogénie reconstitue une histoire évolutive

Un arbre phylogénétique indique les caractéristiques du plus récent ancêtre

commun d'un ensemble d'organismes :

- chaque nœud correspond à un ancêtre commun hypothétique ;

- chaque extrémité de branche porte un organisme actuel ou fossile ;

Un arbre phylogénétique est construit à partir d'une matrice de caractères (exprimée

en présence ou absence d’une série de caractères dans une série d’espèces

Les ancêtres communs ne correspondent pas à des espèces fossiles ou actuelles

précises, qui ne sont jamais placées aux nœuds d'un arbre phylogénétique. En effet on

ne connaît pas la descendance des espèces fossiles ou actuelles. Un arbre

phylogénétique (qui est plus proche de qui) n’est donc en rien un arbre généalogique

(qui descend de qui).

►FIGURE 4. Arbre phylogénétique des vertébrés dans Bordas p. 27. Voir aussi

Nathan p. 35 et fiche agrég RR d'après La Recherche n°117 décembre 1980.

ATTENTION. Ne pas tenir compte de la figure du Bordas ES p. 292.

Les organismes qui dérivent d'un même nœud partagent des caractères

communs exclusifs, il sont apparentés et forment un groupe monophylétique

(= clade).

Exemples : eucaryotes, vertébrés, mammifères, primates…

Exemple. Les vertébrés forment un groupe monophylétique car ce groupe

réunit exclusivement tous les descendants d'un ancêtre commun chez qui

apparaît une nouveauté évolutive : les vertèbres.

Un groupe monophylétique se définit, sur le plan phylogénétique, par ce que ses

membres ont en commun (ex. des vertèbres pour les vertébrés) et non par ce qu’ils ne

RR - 15/04/17 - 769771286 - 3/7

possèdent pas (ex. pas de vertèbres, les invertébrés ne forment pas un groupe

phylogénétique). En effet l’absence de caractère est infinie, quelle que soit l’espèce

considérée.

L'ancêtre commun à tous les vertébrés est donc plus proche (= plus récent) que

l'ancêtre commun aux vertébrés et aux insectes. Les vertébrés sont plus apparentés entre

eux qu'avec les insectes.

On appelle groupes frères, deux groupes qui descendent d'un même ancêtre

commun immédiat et possédant les mêmes caractères dérivés exclusifs (myxines

et vertébrés, crocodiles et oiseaux, homme et chimpanzé).

Un arbre phylogénétique permet de situer chronologiquement les une par

rapport aux autres les diverses innovations évolutives (= chronologie relative

c’est à dire sans dater).

►TP 1. Parentés anatomiques

► VOIR. Correction du TP 1

II. Les caractères homologues sont macroscopiques ou

moléculaires

Les caractères homologues s’observent à différentes échelles :

- macroscopique : accessible à l’œil nu (caractères embryonnaires, morphologiques (=

organisation externe), anatomiques (= organisation interne)) ;

- microscopique (= cellulaire) accessible au microscope et qui est abordée ici comme

l’échelle macroscopique ;

- moléculaire accessible à partir d’une analyse chimique.

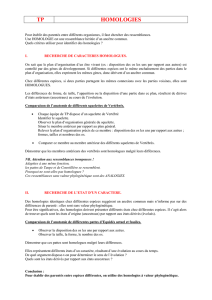

A. À l'échelle macroscopique on distingue l'état ancestral et l'état

dérivé d’un caractère

Dans un ensemble d’espèces, un même caractère peut se trouver sous plusieurs

états. Dans une espèce il peut être non modifié par rapport à un ancêtre lointain,

on parle d'état ancestral, ou modifié dans d’autres, on parle d'état dérivé.

MATERIEL. Squelette humain, main de cheval (ou de vache) et crâne de cheval

(ou de vache).

Exemple. L'homme possède 5 doigts à la main et au pied, comme les premiers

vertébrés sortis des eaux il y a 350 Ma. C'est un état ancestral. Le cheval

possède un seul doigt, c'est un état dérivé. Inversement, l'homme présente une

régression de la face, qui est un état dérivé alors que le cheval possède un

museau, qui est un état ancestral. Chez l'homme et le cheval la main et la face

n'ont pas évolué à la même vitesse.

L'état ancestral d'un caractère est toujours recherché dans un extra-groupe, c'est à

dire un groupe extérieur à l'échantillon utilisé. L’état ancestral a été acquis avant

l’ancêtre commun, alors que l’état dérivé n’a été acquis qu’à partir de l’ancêtre

commun.

Le partage des mêmes états dérivés pour plusieurs caractères témoigne d'un

ancêtre commun proche, c'est donc le signe d'une parenté étroite. Inversement le

partage d'un caractère ancestral ne témoigne que d'une parenté éloignée.

Exemple. L'homme est plus apparenté avec le cheval qu'avec la tortue car il

possède avec le cheval une série de caractères dérivés mammaliens, et avec la

tortue un caractère ancestral (5 doigts à la main et au pied). L'ancêtre commun à

l'homme et au cheval est donc plus récent que l'ancêtre commun à l'homme, au

cheval et à la tortue.

RR - 15/04/17 - 769771286 - 4/7

Quand deux lignées divergent à partir d’un ancêtre commun, elles continuent, chacune

de son côté, à évoluer de manière indépendante. L’ancêtre commun à l’homme et au

cheval n’est donc ni un homme, ni un cheval et ce dernier n’est pas l’ancêtre de

l’homme. De la même manière l'ancêtre commun à l'homme et au gorille nous est plus

proche que l'ancêtre commun à l'homme et au cheval car l'homme partage des caractères

dérivés avec le gorille (réduction de la face, pouce opposable, ongles plats...). Cet

ancêtre commun n’était ni un homme, ni un gorille.

Le principe de parcimonie (= principe d’économie d’hypothèses), qui est utilisé pour

bâtir les arbres phylogénétiques, postule qu'une même nouveauté évolutive (exemple la

réduction de la face) n'apparaît qu'une seule foi. Cela reste souvent à démontrer.

B. À l'échelle moléculaire le degré de similitude permet de préciser

parentés

Seules les molécules séquencées (acides nucléiques et protéines) peuvent être

utilisées pour déterminer des phylogénies. Les autres molécules (glucidiques et

lipidiques) sont communes à beaucoup d’espèces (glucose, glycogène, amidon,

cholestérol…) et sont inutilisables ici.

►FIGURE 5 . La rhodopsine dans le règne animal RR d’après Phylogène, voir

pour précisions Nathan TS p.25. Les chéloniens sont les tortues.

La forte ressemblance de séquence de deux molécules appartenant à deux ou

plusieurs espèces souligne leur homologie. Elles dérivent d'une molécule

possédée par le plus récent ancêtre commun aux espèces envisagées.

À partir de données moléculaires, un arbre phylogénétique repose sur une matrice

des distances qui est un tableau à double entrée exprimant, pour une série d’espèces

prises deux à deux, le nombre de différences (ou de ressemblances) dans des séquences

homologues de nucléotides ou d’acides aminés.

► FIGURE 6. Comparaisons moléculaires RR d’après Phylogène.

Au niveau des mutations il y a un risque élevé de réversion (une mutation annule

une mutation précédente) et de convergence. En fait, à l'échelle moléculaire, le

caractère est le nucléotide ou l'acide aminé et non la molécule. On n'utilise donc pas

les termes "état primitif" et "état dérivé" pour les données moléculaires.

III. L’évolution repose sur des mécanismes génétiques

Gène : partie de molécule d'ADN qui constitue l'unité d'information gouvernant la

synthèse d'une protéine donnée.

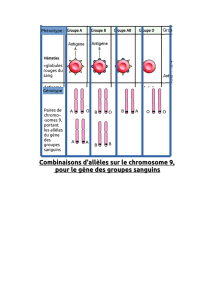

Allèle : une des versions d’un gène.

Génome : ensemble de l'information génétique portée par les chromosomes d’un

individu ou d’une espèce. Les génomes actuels gardent en archive des innovations

génétiques survenues au cours du temps.

A. Des accidents génétiques sont source d’innovation

1. Les mutations permettent l’apparition de nouveaux allèles

Une mutation est une modification au hasard de la séquence des nucléotides

d'un gène (substitution (= remplacement), délétion (= perte), insertion (= ajout)).

Elle est typiquement spontanée (= aléatoire), et non orientée (= sa nature ne

dépend pas des caractéristiques du milieu).

Les mutations sont plus nombreuses sous l'action de certains agents mutagènes comme

les rayons ionisants (rayons X et gamma), les ultraviolets (voir cours de 2de chapitre

RR - 15/04/17 - 769771286 - 5/7

2.2.TP3 et §II.C) ou certaines substances chimiques (benzène...). Ces agents augmentent

la fréquence des mutations mais n'orientent pas leur nature.

Généralement, une mutation permet seulement l'apparition d'une nouvelle version

d'un gène, ou allèle. Elle n'entraîne donc pas l'apparition d'une nouvelle espèce,

mais introduit seulement de la diversité allélique au sein de l'espèce.

Une mutation peut intervenir lors de la réplication de l'ADN qui précède toute

division cellulaire (mitose ou méiose) ou résulter d'un remaniement chromosomique.

La fréquence des mutations (= taux de mutation) est faible pour un gène donné.

Elle est de l'ordre de 10-6 (variable selon les organismes et les gènes de 10-3 à 10-11).

Cependant, compte tenu du grand nombre de gènes (environ 35 000 chez l'homme) la

probabilité d'une mutation par gamète n'est pas négligeable (environ 1%).

Pour un gène donné, la rareté des mutations permet le maintien des caractéristiques de

l'espèce pendant quelques centaines de générations. Cela n'empêche pas le polyallélisme

et donc une variabilité intraspécifique pour de nombreux caractères.

►TP 2a. Polyallélisme et mutations (version Anagène)

►TP 2b. Polyallélisme et mutations (version papier)

Selon le temps disponible et la motivation des élèves le TP2 se fait sous forme

de TP(TP2a), de TD (TP2b) ou, plus simplement en ES, en support du cours

(transparents de TP2b).

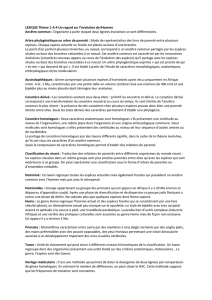

2. Les duplications permettent la multiplication des gènes

► FIGURE 7. Un mécanisme d’apparition d’un nouveau gène RR

On appelle duplication génique, une mutation particulière qui provoque

l’apparition d’une copie supplémentaire d’un gène entier.

Les mécanismes de duplication génique sont hors programme.

Ces gènes copiés peuvent rester groupés sur le même chromosome ou bien se

disperser sur deux ou plusieurs chromosomes différents (= transposition).

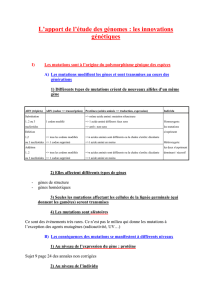

3. Des mutations sur des gènes dupliqués entraînent l’apparition de

nouveaux gènes

► FIGURE 8. La famille multigénique des globines (au complet) dans Ridley,

De Boeck, 1997 voir aussi Nathan TS p. 78.

Les gènes dupliqués peuvent :

- ne pas muter (nous possédons ainsi des milliers de gènes identiques d'histone

(protéines associées à la structure des chromosomes) ou d'ARN ribosomal), on

parle de gènes répétés ;

- muter chacun pour son compte, tout en restant apparentés, les nouveaux

polypeptides codés conservent la même fonction (cas des globines). On appelle

famille multigénique un ensemble de gènes issus d'un même gène ancestral.

Dans ce cas une mutation délétère est sans conséquence car une copie intacte du gène

initial est conservée.

- muter chacun pour son compte en ne conservant pas la même fonction. Les

nouveaux gènes permettent alors l'acquisition de nouvelles fonctions (cas des

hormones post-hypophysaires ou de la myoglobine (stockage de O2) par rapport

aux autres globines (transport de O2)).

Certains gènes dupliqués, les pseudogènes, ne sont plus fonctionnels.

On appelle gènes chimères des gènes formés par la réunion de deux ou plusieurs

séquences d’ADN qui seront transcrites en une seule unité.

On estime qu'une similitude (même acide aminé situé à la même position) entre

deux protéines supérieure à 20 % indique une parenté, c'est à dire une origine commune.

6

6

7

7

1

/

7

100%