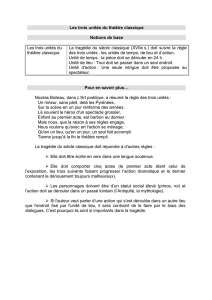

Synthèse sur la tragédie

Envoyé par Françoise.

LA TRAGÉDIE

La tragédie naît en Grèce au VIe siècle avant J.-C., mais c’est à Athènes, au cours du Ve

siècle, qu’elle trouve sa forme littéraire achevée. Les œuvres tragiques qui nous sont

parvenues et que les Grecs nous ont transmises parce qu’ils les jugeaient dignes d’être

conservées (trente-deux pièces sur les quelque trois cents qu’avaient, à eux seuls,

composées les trois plus grands poètes tragiques de l’époque : Eschyle, Sophocle et

Euripide), toutes ces œuvres ont été produites en moins de soixante-dix ans (470-404).

Cette brusque et puissante éclosion, ce déclin rapide soulignent le double caractère du

phénomène tragique en Grèce : c’est une invention, dès l’abord, si neuve et si complète

qu’il est vain de vouloir en chercher l’origine dans d’anciens rituels religieux ; c’est aussi

un moment historique, étroitement localisé dans l’espace et le temps, lié à des conditions

sociales et mentales très particulières. La tragédie marque un tournant : elle innove, et

de façon radicale, dans le domaine des institutions sociales, des formes d’art, de

l’expérience humaine. Fondation des concours tragiques, avènement d’un nouveau

genre littéraire, émergence d’une conscience tragique, telles sont en effet les trois faces

d’une seule et même réalité que les Grecs ont, au sens propre, inventée.

La tragédie française a connu son âge d’or au XVIIe siècle. C’est qu’apparemment les

conditions politiques, sociales et spirituelles étaient alors éminemment favorables à un

spectacle précisément ordonné autour du prince ou du grand capitaine, impliquant les

deux convictions complémentaires de l’existence d’un ordre du monde intangible et du

droit de l’homme à l’affirmation de soi dans un acte libre. Attachée d’autre part à toutes

les formes de l’art qui intéressent une collectivité et dont les manifestations la

rassemblent, la société des honnêtes gens, sous les règnes de Louis XIII et de Louis

XIV, semble mûre pour la cérémonie théâtrale et désireuse de se redécouvrir à travers

elle.

Depuis le début du XXe siècle, le théâtre occidental est hanté par la volonté de retrouver

la tragédie. En même temps que les metteurs en scène s’efforcent de recréer, au-delà de

toute illusion naturaliste, un “ théâtre théâtral ”, des auteurs rêvent de renouer, au-delà

du drame bourgeois, avec le grand théâtre tragique des siècles passés, celui de la Grèce

comme celui de Shakespeare, plus encore que celui de Racine ou de Corneille, et

penseurs et philosophes, à la suite tantôt de Kierkegaard, tantôt de Nietzsche, mettent

au centre de leur réflexion ce que Unamuno appellera “ le sentiment tragique de la vie ”.

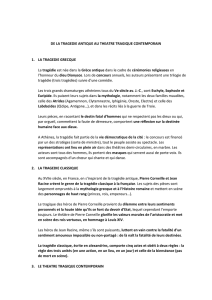

1. La tragédie grecque

Concours et genre tragiques

En instaurant chaque année, pour les fêtes de Dionysos, une épreuve où s’affrontent

trois poètes tragiques, sélectionnés par les plus hauts magistrats, et dont le règlement

obéit aux mêmes normes institutionnelles que les assemblées et tribunaux populaires,

puisque le concours est organisé, joué et même jugé par les représentants qualifiés des

diverses tribus, la cité grecque se fait théâtre. Elle se met en scène devant l’ensemble

des citoyens en un spectacle ouvert à tous, les plus pauvres recevant, pour leur

présence sur les gradins, une allocation de l’État.

Intégrées à la vie civique et politique dont elles constituent un aspect, les

représentations tragiques, en donnant à voir sur la scène le déroulement entier d’une

action, entraînent un profond renouvellement des modes d’expression littéraire. À

l’épopée la tragédie emprunte sa matière : la geste des grands héros légendaires ; de la

poésie lyrique elle retient, dans le chant choral, la métrique traditionnelle. Et, cependant,

ni pour le contenu ni pour la forme, rien n’est plus comme auparavant. Divisé en quelque

façon contre lui-même, le jeu tragique se déroule sur deux plans séparés : sur la scène,

les protagonistes du drame, personnages individualisés, incarnant les héros d’autrefois,

toujours plus ou moins étrangers à la condition ordinaire du citoyen ; dans l’orchestra ,

dansant et chantant, le chœur, constitué par un collège de citoyens et dont les

sentiments traduisent comme un fond de sagesse populaire. À ce dédoublement du

chœur et du héros tragique correspond dans la langue de la tragédie une dualité : le

chœur s’exprime en strophes chantées, dans des mètres propres au lyrisme ; les

personnages dialoguent en trimètres iambiques, voisins de la langue parlée.

Rapprochés par leur langage du commun des hommes, les personnages héroïques ne

sont pas seulement rendus présents sur la scène aux yeux de tous les citoyens, mais, à

travers les discussions qui les opposent entre eux et aux choristes, ils deviennent l’objet

d’un débat ; ils sont mis en question devant le public. Dans le cadre nouveau de la

représentation tragique, le héros légendaire a cessé d’être un modèle, comme il l’était

dans l’épopée et la poésie lyrique ; il est devenu un problème.

Le moment tragique

Le débat apparaît même plus profondément inscrit dans l’organisation de l’œuvre

tragique. Le drame porte sur la scène une ancienne légende de héros. Le monde

héroïque, que tous les citoyens connaissent à travers la lecture d’Homère, constitue pour

la cité son passé, un passé assez lointain pour que, entre les traditions religieuses

transmises par les vieux mythes et les formes nouvelles de pensée qui s’affirment dans

le droit et les institutions politiques du Ve siècle, les contrastes se dessinent nettement,

mais assez proche pour que les conflits de valeur soient encore douloureusement

ressentis et que la confrontation ne cesse pas de s’exercer. Par cette distance qui s’est

creusée au cœur de l’expérience sociale, le mythe est désormais regardé avec l’œil du

citoyen. Mais ce n’est pas seulement l’univers du mythe qui, sous ce regard, devient tout

entier problématique. Le monde de la cité se trouve du même coup mis en question et

contesté dans certains de ses principes essentiels.

Cette tension entre le passé du mythe et le présent de la polis se manifeste à tous les

niveaux de la tragédie. Dans sa langue d’abord : plus qu’aucun autre genre littéraire, la

tragédie utilise l’ambiguïté et l’équivoque. Les mêmes mots prennent dans la bouche des

différents protagonistes des significations contraires ; les mêmes phrases ont un sens

pour qui les prononce, un autre pour le chœur, un autre encore, souvent inverse du

premier, pour qui voit les choses de plus haut, comme le font les spectateurs ou les

dieux.

Conscience et homme tragiques

La conscience tragique apparaît elle aussi déchirée, divisée contre elle-même. Ce que

montre la tragédie, c’est un droit qui n’est pas fixé, qui tourne et se transforme en son

contraire, un dieu qui combat un autre dieu, la lutte de deux justices ennemies. Quelles

que soient, avec l’évolution du genre tragique, les différences qui séparent Eschyle,

Sophocle et Euripide, cet aspect conflictuel demeure dominant aussi longtemps que la

tragédie se maintient vivante.

Dans la perspective tragique, l’homme et l’action humaine se profilent non comme des

réalités qu’on pourrait cerner, des essences qu’on pourrait définir à la façon des

philosophes du siècle suivant, mais comme des problèmes qui ne comportent pas de

réponse, des énigmes dont les doubles sens restent sans cesse à déchiffrer. La tragédie

est le premier genre littéraire qui présente l’homme en situation d’agir, qui le place au

carrefour d’une décision engageant son destin. Mais ce n’est pas pour souligner dans la

personne du héros les aspects d’agent, autonome et responsable. C’est pour le peindre

comme un être déroutant, contradictoire et incompréhensible : agent mais aussi bien agi,

coupable et pourtant innocent, lucide en même temps qu’aveugle. Par le jeu des

renversements qui ponctuent le cours du drame, et que les Grecs nomment péripéties, la

tragédie porte en elle une interrogation : quels sont les rapports de l’homme avec ses

actes ? Dans quelle mesure est-il réellement la source de ce qu’il fait ? Lors même qu’il

semble prendre l’initiative de ses actions, en prévoir les conséquences, en assumer la

responsabilité, n’ont-elles pas au-delà de lui leur véritable origine ? Leur signification ne

lui demeure-t-elle pas jusqu’à la fin opaque, de telle sorte que c’est moins l’agent qui

explique l’acte mais plutôt l’acte qui, révélant au terme du drame son sens authentique

selon que les dieux en ont souverainement décidé, revient sur l’agent, le découvre à ses

propres yeux, lui révèle après coup ce qu’il est et ce qu’il a fait, sans le vouloir ni le savoir.

En ce sens, Œdipe, déchiffreur d’énigmes, et pourtant pour lui-même énigme qu’il ne

peut déchiffrer, est bien le modèle du héros tragique des Grecs.

2. La tragédie au XVIIe siècle français

Genèse et évolution

Quand l’essentiel du théâtre sérieux était représenté en France par les mystères et les

moralités, le terme même de tragédie n’évoquait pas autre chose que le récit, sous

quelque forme littéraire que ce fût, d’histoires tragiques , consacrées au meurtre, au viol,

aux horreurs de la guerre. La tragédie française est née vers 1550 de la conjonction de

plusieurs influences : théâtre scolaire néo-latin des Muret et des Buchanan,

redécouverte des œuvres et des thèmes de l’Antiquité, soit à travers Sénèque (dont

l’influence restera prépondérante jusqu’en plein XVIIe siècle), soit grâce aux adaptations

humanistes, en latin ou en français, de quelques tragédies de Sophocle et d’Euripide,

prestige, enfin, de la tragédie italienne, représentée particulièrement par Luigi Alamanni,

et des théoriciens italiens du genre, Vida et Trissino, en attendant les commentaires

célèbres d’Aristote, dus à Scaliger et à Castelvetro. De la Cléopâtre de Jodelle (1552)

aux Juives de Robert Garnier (1583), la tragédie de la Renaissance française demeure

consacrée aux infortunes des grands de ce monde, qui, ainsi que l’écrit Vauquelin de La

Fresnaye vers 1570, usurpent la louange “ aux dieux appartenante ” et se trouvent

précipités d’une grandeur excessive à une misère insupportable ou à la mort. Le succès

du thème des Troyennes , repris notamment en 1579 par Garnier, atteste le goût des

hommes de ce temps pour les drames les plus sombres.

Dès les dernières années du XVIe siècle, ce type de tragédie a traversé une crise où le

genre a failli mourir. Malgré les mérites de l’œuvre mi-humaniste, mi-maniériste

d’Antoine de Montchrestien, ou ceux d’Alexandre Hardy qui, malgré ses outrances,

demeurait un fervent disciple de la Pléiade, la tragédie tendait alors à se confondre soit

avec un drame multiforme mais toujours violent, comparable à la Tragédie espagnole de

Thomas Kyd, soit, et de plus en plus, avec une tragi-comédie aventureuse où les périls

du héros et de l’héroïne n’avaient plus du tragique que l’apparence, et où les craintes des

spectateurs étaient vite surmontées par la satisfaction de l’issue heureuse. Quand, en

1628, Jean de Schelandre reprenait la sombre tragédie qu’il avait donnée en 1608 pour

en faire une tragi-comédie, il avait conscience d’aller dans le sens de l’évolution du goût

en faisant ressusciter ses héros et en les récompensant par un heureux mariage. Dix

années plus tard, préfaçant L’Amour tyrannique de Georges de Scudéry, Jean-François

Sarasin faisait, en prétendant s’appuyer sur Aristote, l’apologie de la tragédie à fin

heureuse (1639).

L’âge de Corneille substitue à ces hésitations entre la violence débridée et les

déguisements tragi-comiques une conception authentiquement tragique du drame, où

les héros ne parviennent à leur pleine expression que moyennant le renoncement à tout

ce qui paraissait devoir assurer leur bonheur. Ce néo-stoïcisme sereinement vécu par un

Rodrigue ou un Polyeucte, poussé par Isaac Du Ryer jusqu’à l’absurde, vécu

religieusement par les héros de Mariane ou de La Mort de Sénèque chez Tristan

L’Hermite, teinté de néo-platonisme dans l’œuvre de Jean de Rotrou, constitue comme

l’armature morale de la tragédie française à l’époque de Louis XIII.

On a souligné avec raison la coupure introduite par la Fronde et les déceptions qui l’ont

suivie dans l’évolution des genres dramatiques en France. La tragédie authentique a failli

y périr une fois encore au profit d’œuvres purement romanesques ou brillamment vides,

comme tant de poèmes de Boyer et de Thomas Corneille. Le grand Corneille lui-même a

été tenté par ces formules nouvelles qui sacrifiaient à la sensibilité des spectateurs

l’austérité inhérente à la manière tragique.

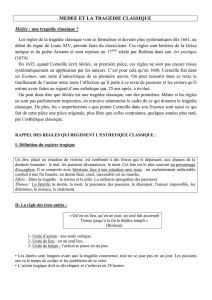

Il a fallu que Corneille donnât Œdipe (1659) et que Racine débutât avec La

Thébaïde (1664) pour que la voie royale de la tragédie fût à nouveau frayée, l’hôtel de

Bourgogne et même le Marais laissant à d’autres salles, voire à d’autres troupes, les jeux

délicats et colorés dont allait sortir l’opéra. L’époque de Racine est dominée par des

œuvres qui reprennent sans se lasser le thème de l’impossibilité du bonheur.

Pulchérie et Suréna (1672-1673) disent-ils autre chose que Bérénice et

Mithridate (1670-1673) ?

Une dernière et fatale révolution a bouleversé le monde tragique dès la mort de

Racine. Ses successeurs, qu’ils aient nom Crébillon ou La Motte, encouragés par les

théories de Fontenelle, de l’abbé Dubos, voire de Fénelon, ont, dans leurs œuvres

outrageusement sombres ou naïvement optimistes, préparé le théâtre “ philosophique ”,

c’est-à-dire la tragédie de Voltaire ou le drame de Diderot.

Problématique

La tragédie du XVIIe siècle français constitue cependant un tout, et l’historien est fondé à

l’étudier en tant que tel, en dépit des évolutions et des antinomies. C’est que, fortement

attachés à une tradition qu’ils croient antique, les poètes de cette époque ont en commun

non seulement un vocabulaire, mais aussi une culture mythologique, historique et

biblique, et des préoccupations éthiques et métaphysiques qui les font s’interroger sur la

nature et la condition de l’homme.

Le genre est alors, explicitement, médité en fonction de l’Antiquité grecque et romaine.

Non seulement par les théoriciens lus en France, Heinsius (1611), Vossius (1647) ou

d’Aubignac (1657), mais aussi par les poètes. Ceux-ci, encouragés par les essais

critiques publiés par Chapelain dans les années 1630, n’adoptent les préceptes

d’Aristote qu’au nom de la raison , et entendent donc être libres de les interpréter à leur

guise. De là les variations extrêmes de la doctrine communément admise des unités, qui,

chez les contemporains du jeune Corneille, s’accommode aisément de la multiplicité

“ tragi-comique ” des incidents, voire des lieux, tandis qu’elle implique chez Racine la

recherche de la nudité et le sacrifice de tous les éléments non indispensables à la

compréhension du drame. De semblables malentendus sont discernables pour ce qui

concerne les bienséances (s’agit-il seulement de la cohérence du personnage et de sa

conformité à ce que nous en apprend la tradition, ou du devoir qu’a le poète de le rendre

supportable au public moderne ?), la vraisemblance (est-ce le possible, le croyable, le

raisonnable ou la conformité au “ vrai ” et au “ naturel ” ?), ou le dosage de la progression

logique et de la nécessaire surprise, qui varie du début à la fin du siècle et de poète à

poète. On discute encore pour savoir si c’est au héros et à ses aventures qu’il convient

d’apporter le plus grand effort, ou si c’est le sujet, c’est-à-dire l’histoire racontée, qui doit

inspirer et contrôler tout le reste, comme le veut un Saint-Évremond. On ne s’entend pas

toujours non plus sur les modes qu’il convient d’appliquer à la “ moralité ” tragique. Si la

catharsis , la purgation aristotélicienne, est généralement interprétée comme un

avertissement invitant le spectateur à un certain sens de la mesure, à la domination sur

les passions et à la maîtrise de la souffrance, on ne sait pas toujours si, comme l’entend

Corneille, l’admiration pour un personnage extraordinaire doit exciter le spectateur à un

héroïque dépassement de soi et comme à une apothéose de l’individu qu’éprouve

l’urgence tragique, ou si, comme le suggèrent la plupart des tragédies de Racine, la

tragédie ne peut inviter l’homme qu’à une méditation, mélancolique ou désespérée, sur

sa condition.

L’action tragique

C’est toujours d’un individu engagé dans une histoire (fût-elle mythique) et obligé à un

choix décisif par l’urgence de l’événement qu’il s’agit. La tragédie commence, du Cid à

Phèdre , au moment où l’homme, envisagé dans sa condition sociale et politique et dans

son individualité propre, est amené à prendre une décision où ses ambitions les plus

légitimes et ses intérêts les mieux reconnus se trouveront compromis dans une lutte

sans merci, supposant le sacrifice d’une part essentielle de soi et pouvant entraîner la

mort. Dans cette lutte, les passions humaines sont impliquées, que le héros les domine

ou qu’elles l’entraînent irrésistiblement. La sagesse professée par le théâtre du XVIe

siècle supposait la maîtrise des passions. Les trois grandes passions dramatiques,

avarice, amour et ambition, y étaient également condamnées, et c’est à leurs affreux

ravages conjugués qu’assistaient les spectateurs de Robert Garnier. Le XVIIe siècle

introduit une hiérarchie entre ces passions. Réservant l’avarice à la comédie, il entend

que dans la tragédie le dépassement héroïque supposé par l’ambition l’emporte sur les

“ faiblesses ” de l’amour. Que nous apprend Corneille, sinon que le souci du bien

commun et de la grandeur de l’État doit primer la passion amoureuse et permettre ainsi

au héros de se conformer à la plus belle image possible de soi ? Que nous apprend

Racine, sinon que les malheurs de l’homme viennent de son incapacité à échapper à

l’emprise de l’amour, qui l’empêche d’entendre précisément sa vocation ? Mais d’aussi

profond que ces difficiles exigences sourd une irrépressible vocation au bonheur. Le

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%